Взрывной перелом поясничного отдела

Представляю вашему вниманию свой адаптированный вариант перевода Пересмотренной (2012 г.) редакции АО классификации повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника (AO spine injury classification system: a revision proposal for the thoracic and lumbar spine https://www.researchgate.net/publication/236060756_AO_spine_injury_classification_system_a_revision_proposal_for_the_thoracic_and_lumbar_spine_Eur_Spine_J ) Свой – потому, что меня не вполне устраивают варианты переводов, имеющиеся в отечественной литературе (к тому же, несовпадающие друг с другом).

Адаптированный – потому, что не cтоит игнорировать сложившуюся отечественную терминологию.

За основу терминологии взят вариант из презентации НИИ СП им. Склифосовского:

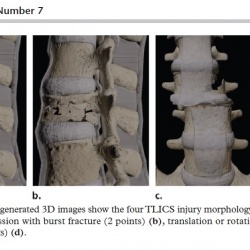

Т.к. он в основном совпадает с современной западной терминологией, например, в Шкале оценки тяжести травмы грудного и поясничного отделов позвоночника (TLICS) (см. Spine injury – TLICS Classification, by Clark West, Stefan Roosendaal, Joost Bot and Frank Smithuis https://www.radiologyassistant.nl/en/p54885e620ee46/spine-injury-tlics-classification.html , Traumatic Thoracolumbar Spine Injuries: What the Spine Surgeon Wants to Know, Bharti Khurana, MD, Scott E. Sheehan, MD, MS, Aaron Sodickson, MD, PhD, Christopher M. Bono, MD, Mitchel B. Harris, MD https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018

Обращает внимание, что в современной западной литературе по травме грудного и поясничного отделов позвоночника как-то не очень упоминают о трехколонной концепции (F.Denis ,1983), возвращаясь к более ранней двухколонной концепции стабильности позвоночника (F. Holdsworth, 1963), при которой костно-связочный аппарат позвоночника делится на две опорные колонны: переднюю и заднюю.

Передняя состоит из тел позвонков и межпозвонковых дисков, а также передней и задней продольных связок.

Задняя опорная колонна образована дугами позвонков, дугоотростчатыми суставами, поперечными и остистыми отростками, желтыми, межостистыми, надостистыми и межпоперечными связками.

Вообще, задней опорной колонне (задней сдерживающей группе), отводится большое значение. В англоязычной литературе она называется по-разному, «posterior constraining elements», «tension band or PLC (posterior ligamentous complex)» и является комплексом, сопротивляюшимся сгибающей (кифотической) силе.

Итак, 3 основных типа повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника (по возрастанию тяжести):

Тип А – компрессионные переломы – осевое компрессионное повреждение передних элементов при неповрежденных задних сдерживающих элементов;

Тип В – дистракционные (сгибательно-дистракционные, флексионно-дистракционные) переломы – повреждение задней сдерживающей группы

Тип С – ротационные переломы – повреждение передних и задних элементов, приведших к смещению

Перелом Типа A может быть либо изолированым (например, L2) или возникнуть в сочетании с повреждением задней сдерживающей группы (тип B) травмы, и / или смещением (тип C).

Травмы В- и С-типа, как правило, поражают позвоночно-двигательный сегмент (т.е. 2 позвонка) и соответственно кодируются (например, Th12 / L1).

Многоуровневые травмы должны быть классифицированы отдельно и перечислены в соответствии с тяжестью.

В эту классификацию не включены изолированные переломы остистых или поперечных отростков без нарушения механической стабильности позвоночника.

Контрольный список при описании травмы позвоночника на КТ и МРТ (https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018 Table 4)

КТ

Морфологические изменения

Тип перелома (компрессионный, взрывной, ротационный (со смещением), сгибательно-дистрационный)

Описание основных морфологических изменений

Снижение высоты тела позвонка (приблизительно в %)

Смещение осколков тела позвонка назад и сужение позвоночного канала (приблизительно в %)

Другие смежные или не смежные повреждения

Угол кифоза

Косвенные признаки повреждения заднего связочного (лигаментозного) комплекса

Расширение дугоотростчатых (фасеточных) суставов

Увеличение межостистого расстояния

Отрывной (авульсионный) перелом остистого отростка

Подвывихи и смещения тел позвонков

МРТ

Костные повреждения (аналогично КТ)

Повреждения мягких тканей

Состояние заднего связочного (лигаментозного) комплекса (интактный, сомнительно, разрыв)

Надостистые связки

Желтые связки

Межостистые связки

Капсулы дугоотростчатых суставов

Межпозвонковые диски

Передняя и задняя продольные связки

Неврологические повреждения

Спинной мозг и мозговой конус

Конский хвост

Повреждение корешков спинномозговых нервов

Эпидуральная гематома

Критические значения измерений при травме позвоночника (по НИИ СП им. Склифосовского)

Снижение высота тела позвонка на ½ и более

Сужение позвоночного канала на 25% и более

Угол кифотической деформации:

для шейного отдела – 11º

для грудного – 40º

для поясничного – 25º

Источник

Малоинвазивная хирургия позвоночника ¦ Взрывной перелом позвоночника

Взрывной перелом является описательным термином, который характеризует повреждения позвоночника, сопровождающиеся выраженной компрессией (сдавлением) тела позвонка. Как правило, возникают взрывные переломы при тяжелых травмах, а именно: при падениях на голову либо ягодицы с высоты, вследствие дорожно-транспортных происшествий, в процессе тренировок, во время спортивных состязаний.

Повреждается тело позвонка в результате воздействия на него большой силы, направленной вертикально, что и приводит к его перелому. Если страдают только передние отделы позвонка, имеет место клиновидная деформация – так называемый компрессионный перелом. Но когда тело позвонка ломается во всех направлениях, речь идет о взрывном переломе, намного более серьезной травме, при которой имеет место более высокий риск повреждения костными отломками спинного мозга и идет речь о нестабильности позвоночника.

Помимо травматизации костных конструкций при такого рода переломах могут страдать и мягкие ткани, связки, мышцы, и межпозвоночные диски. А также возможны печальные последствия в виде альтерации центральной нервной системы с разрывом, сдавлением спинномозговых корешков и/или спинного мозга, динамической компрессией и др. осложнениями и утрата нормальной взаимосвязи с задними конструкциями.

Таким образом, взрывные переломы позвоночника входят в число самых тяжелых, опасных повреждений опорно-двигательной системы, нередко приводя к длительной утрате работоспособности и развитию стойкой инвалидности.

Следует отметить, что если у человека ранее наблюдались какие-либо деструктивные дегенеративно-дистрофические патологические процессы (остеопороз), имеются наследственные биохимические особенности, определенные сбои и мутации, а также возрастные и пр. перемены, обусловливающие ослабление костной конструкции и в целом способствующие понижению плотности (разрежению) костной ткани, разрывной перелом может произойти и при не столь ощутимом, как было сказано выше, внешнем воздействии, а возникнуть даже при падении со стула.

Клинически взрывной перелом позвоночника обычно сопровождается очень сильной, выраженной болью в спине, однако возникать болевые ощущения могут и в руках, в ногах. При нарушении нервных конструкций, наблюдается онемение конечностей, чувство слабости в них. Нередко пациенты жалуются на ощущения покалывания по типу «электрического тока» в конечностях, и лишь иногда лица, получившие такую травму, могут ходить.

С места аварии человека, предъявляющего жалобы на боли в области спины, обязательно транспортируют в положении «лежа на спине». Все такие пациенты нуждаются в ургентной профессиональной хирургической помощи. Их сразу направляют на рентгенологическое обследование (двухпроекционную рентгенографию позвоночника), выполняют компьютерную томографию для установления уровня поражения. В целях определения степени повреждения прилежащих мягких тканей и при наличии вероятного травмирования нервных структур проводят ядерно-магнитно-резонансную томографию.

Кроме того, для конкретизации ряда отдельных параметров (например, для уточнения степени компрессии нервных структур) доктора прибегают к таким методам диагностики, как радиоизотопное сканирование, миело- и, дискография.

Первоочередной задачей нейрохирургического вмешательства при наличии взрывного перелома позвоночника является декомпрессия, предполагающая извлечение костных отломков, вызывающих сдавление спинного мозга. Следующий шаг – фиксация дефектного элемента позвоночника в максимально выгодной с физиологической точки зрения позиции с применением различных трансплантатов (из тканей самого пациента либо из обработанных трупных костей) и имплантатов, особых стабилизирующих конструкций. Выполняются операции через передний или же задний (со стороны спины) доступ.

В «Ре-клиник» специалисты по возможности отдают предпочтение кейджам, или искусственным протезам тел позвонков (и межпозвонковых дисков), изготовленных либо из титана, либо из другого биосовместимого материала и заполненных костной стружкой, которая получена методом фрезеровки тазовой кости самого больного. Данная техника с течением времени способна обеспечить полное сращивание установленного протеза с соседними позвонками в надежный, неразрывный костный сплав.

Сейчас стабилизирующие конструкции, применяющиеся в Российско-израильском центре миниинвазивной хирургии суставов и позвоночника «Re-Clinic», изготавливаются исключительно из высокопрочных инертных и долговечных материалов. Состоят они из пластин, болтов, соединений и опорных элементов и обеспечивают надежную трехосевую фиксацию позвоночника. Доктора на самом высоком уровне, очень профессионально выполняют сложнейшие операции, поднимая на ноги лиц, получивших тяжелые взрывные переломы позвоночника.

(495) 506-61-01 – запись на консультацию и лечение

ЗАПРОС в КЛИНИКУ

Источник

Взрывной перелом позвонков в грудном и поясничном отделах

Ключевые аспекты. Синоним: нестабильный компрессионный перелом. Определение: раздробленный перелом тела позвонка с повреждением обеих замыкательных пластинок.

Ключевые аспекты. Синоним: нестабильный компрессионный перелом. Определение: раздробленный перелом тела позвонка с повреждением обеих замыкательных пластинок.

Лучевая диагностика

Основные характеристики

- Наиболее типичный симптом: компрессионный перелом тела позвонка с нарушением целостности верхней и нижней замыкательной пластинки и расширением межножкового пространства.

- Локализация: наиболее часто повреждения данного типа возникают в средних и нижних сегментах грудного отдела и верхних сегментах поясничного отдела.

- Морфология: клиновидная деформация тела позвонка за счет снижения его высоты в переднем отделе.

Рентгено-семиотика

Рентгенография.

- На рентгенограммах в прямой проекции отмечается расширение пространства между ножками позвонка.

- В боковой проекции тело позвонка клиновидно деформировано.

- Данный тип травм нередко сопровождается нарушением взаиморасположения позвонков в сегменте.

При миелографии выявляется деформация переднего эпидурального пространства.

КТ-семиотика

КТ без контрастного усиления.

- Мягкие ткани вокруг поврежденного позвонка отечны.

- В позвоночном канале могут присутствовать кровоизлияния.

- Линия перелома в теле позвонка звездчатая, сложной геометрии.

КТ с костным алгоритмом реконструкции.

- Взрывные переломы являются многооскольчатыми.

- При данном типе травм характерно смещение костных отломков в позвоночный канал.

- При взрывных переломах взаиморасположение тел и дорзальных элементов позвонков в сегменте нарушено.

МРТ-семиотика

Т1-ВИ.

- Сигнал от костного мозга в теле позвонка понижен за счет отека.

- Паравертебральные ткани с признаками отека.

Т2-ВИ.

- Отмечается повышение интенсивности МР-сигнала от поврежденного позвонка и прилежащих к нему мягких тканей.

- Взрывной перелом может сопровождаться ушибом спинного мозга.

STIR: позволяет выявить те же изменения, что иТ2-ВИ.

Т2*-ВИ: продукты деградации гемоглобина в данной последовательности визуализируются более отчетливо за счет артефакта восприимчивости.

Т1-ВИ с контрастным усилением: поврежденный позвонок и прилежащие к нему мягкие ткани накапливают контрастный препарат.

Рекомендации по лучевой диагностике

Оптимальный метод диагностики: КТ с получением тонких срезов в аксиальной плоскости.

- Полученные изображения следует анализировать как в костном, так и в мягкотканом окне.

При наличии неврологической симптоматики необходимо выполнять МРТ.

Рис. 1.1. Компрессионно-оскольчатый (взрывной) перелом тела L1 позвонка с образованием кифосколиоза. КТ

При спиральной компьютерной томографии нижнегрудного и верхнепоясничного отделов позвоночника определяется компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 позвонка со смещением осколков кзади и кпереди, с компрессией спинного мозга, нервных корешков и образованием кифосколиоза на этом уровне (стрелки).

Дифференциальный диагноз

Доброкачественные компрессионные переломы

Дорзальное смещение костных отломков и расширение межножкового пространства не характерно.

Патологические компрессионные переломы

При МРТ выявляется мягкотканый компонент, который замещает большую часть костного мозга в теле позвонка.

Синдром Шоерманна

Типичным признаком является клиновидная деформация трех соседних позвонков.

Рис. 1.2. Компрессионно-оскольчатый (взрывной) перелом тела T12 позвонка. КТ

При спиральной компьютерной томографии грудного и верхнепоясничного отделов позвоночника определяется компрессионно-оскольчатый перелом тела T12 позвонка со смешением осколков в задние, боковые отделы, с компрессией спинного мозга и образованием небольшого кифоза на этом уровне (стрелки).

Патоморфология

Этиология: травма.

Сочетанная патология.

- Эпидуральная гематома.

- Ушиб спинного мозга.

Макроскопические черты

Раздробление позвонка.

Нестабильность позвоночного столба.

Микроскопические черты

Нарушение целостности костных трабекул, кровоизлияния.

Рис. 1.3, а—и. Компрессионно-осколъчатый (взрывной) перелом тела Т11 позвонка. КТ

При спиральной компьютерной томографии грудного отдела позвоночника определяются компрессионно-оскольчатый (нестабильный) перелом тела T11 позвонка со смещением осколков кпереди, латерально и несколько кзади с компрессией дурального мешка, перелом дуги с обеих сторон T11 позвонка (стрелки).

Клиника

Симптоматика

Наиболее типичные проявления.

- Острая локальная боль после травмы.

- Прочие симптомы: слабость мышц ног, дисфункция тазовых сфинктеров.

Течение заболевания

Болевой синдром обычно со временем регрессируют, за исключением случаев повреждения спинномозговых нервов или корешков.

Рис. 1.3, к—п. Компрессионно-оскольчатый (взрывной) перелом тела Т11 позвонка. КТ

При спиральной компьютерной томографии грудного отдела позвоночника определяются компрессионно-оскольчатый (нестабильный) перелом тела Т11 позвонка со смещением осколков кпереди, латерально и несколько кзади, с компрессией дурального мешка, перелом дуги с обеих сторон T11 позвонка (стрелка) и перелом бокового отростка справа L2 позвонка (пунктирная стрелка).

Лечение

Хирургическая стабилизация поврежденного сегмента, декомпрессия позвоночного канала.

Взрывной перелом позвонков грудном и поясничном отделах представлен на рисунках 1.1-1.4.

Рис. 1.4. Взрывной перелом позвонков в грудном и поясничном отделах. МРТ

При магнитно-резонансной томографии на STIR-ВИ выявляются снижение высоты и повышение интенсивности МР-сигнала от костного мозга тел T6-T8 и T12-L2 позвонков за счет отека (стрелки)

Лучевая диагностика травм позвоночника и спинного мозга (Конспект лучевого диагноста) / Г.Е. Труфанов, Т.Е. Рамешвили, Н.И. Дергунова, Ю.Н. Припорова. СПб., 2012. С. 104-111.

Источник

Лечение компрессионных оскольчатых переломов тел поясничных позвонков

Сохранность связочного аппарата, в частности передней и задней продольных связок, при компрессионных оскольчатых переломах дает право ряду авторов высказаться в пользу консервативного лечения, заключающегося в одномоментном форсированном вправлении с последующей иммобилизацией в течение 3-4 месяцев (Holdswortli) -9-12 месяцев (А. В. Каплан).

Методика форсированного одномоментного вправления аналогична описанной нами при лечении компрессионных клиновидных переломов.

Длительность ношения корсета диктуется сроками наступления спонтанного переднего костного блока за счет обызвествления передней продольной связки.

Консервативное лечение с исходом в спонтанный передний костный блок часто не приносит выздоровления пострадавшему. Как показали многочисленные находки в процессе оперативных вмешательств по поводу застарелых компрессионных оскольчатых переломов тел позвонков, причиной болей и других осложнений даже при наступлении переднего спонтанного костного блока является интерпозиция масс разорванных дисков между фрагментами сломанного тела. Наличие такой интерпозиции приводит к тому, что с телами смежных позвонков оказывается спаянным только передний фрагмент сломанного позвонка. Задний же, наиболее ответственный в функциональном отношении фрагмент остается подвижным. Наличие подвижного фрагмента, а также остатки поврежденных дисков являются причиной болей и других поздних осложнений. Поэтому неэффективным в этих случаях оказывается и задний спондилодез.

Операция частичного замещения тела позвонка

Показанием к операции частичной резекции тела сломанного позвонка с последующим передним спондилодезом по типу частичного замещения является наличие компрессионного оскольчатого перелома тела позвонка.

Задачей предпринимаемого оперативного вмешательства являются создание условии для наступления переднего костного блока между задним фрагментом тела сломанного позвонка и телами смежных позвонков с устранением имеющейся интерпозиции массами разорванных межпозвонковых дисков; удаление остатков поврежденных межпозвонковых дисков; восстановление нормальной высоты поврежденного переднего отдела позвоночника и нормализация анатомических взаимоотношений в задних элементах позвонков.

Чем ранее производится вмешательство, тем технически легче и проще осуществить его. Срок вмешательства в каждом отдельном случае зависит от состояния пострадавшего, от степени выраженности общих явлений бывшей травмы, наличия пли отсутствия сопутствующих повреждений. При отсутствии противопоказаний оптимальным сроком для оперативного вмешательства являются 5-7-е сутки с момента возникновения повреждения.

Лучшим методом обезболивания является эндотрахеальный наркоз с релаксантами. Достигаемые при этом виде обезболивания мышечная релаксация и выключение спонтанного дыхания значительно облегчают техническое выполнение операции. Обязательно своевременное тщательное и педантичное замещение кровопотери.

Положение пострадавшего на операционном столе зависит от избранного оперативного доступа.

Существующие оперативные доступы к поясничным позвонкам можно разделить на три группы: задний и задне-наружный, передний чрезбрюшинный, передний и передне-наружный внебрюшниные доступы.

Задний доступ наиболее широко применяется в ортопедии и травматологии. Этот доступ создает достаточный простор для манипуляций на остистых, поперечных и суставных отростках, а также дужках поясничных позвонков.

Задне-наружный доступ (люмботрансверзэктомия) широко используется хирургами-фтизиатрами для радикального вмешательства на очаге поражения при туберкулезном спондилите поясничной локализации. Наш опыт подтверждает мнение о том, что этот оперативный доступ позволяет осуществлять только «малые» вмешательства на телах позвонков, такие, как кюретаж очага, биопсия, так как не создает достаточного простора манипуляциям и не позволяет осуществлять за ними визуальный контроль. Рядом хирургов используется передний чрезбрюшинный оперативный доступ. По мнению Hensell (1958), этот доступ не получил распространения из-за частых осложнений в виде динамической непроходимости кишечника и тромбоза сосудов брыжейки. В 1932 г. В. Д. Чаклин предложил левосторонний передне-наружный внебрюшинный доступ к нижним поясничным позвонкам. В последующем этот доступ был модифицирован применительно к верхним поясничным позвонкам. Hensell (1958) описал передний внебрюшинный доступ, осуществляемый через парамедиальный разрез.

Оптимальными оперативными доступами являются следующие.

- К пояснично-крестцовому отделу позвоночника и поясничным позвонкам, включая каудальный отдел II поясничного позвонка, – передний внебрюшинный парамедиальный доступ.

К этим отделам позвоночника может быть также использован и передне-наружный внебрюшинный как лево-, так и правосторонний доступ по В. Д. Чаплину. Недостаткам доступа В. Д. Чаклина является его большая травматичность.

- Ко II поясничному позвонку при необходимости осуществления манипуляций и на I поясничном межпозвонковом диске, включая каудальный отдел тела I поясничного позвонка, – левосторонний внебрюшинный передне-наружный доступ с резекцией одного из нижних ребер.

При необходимости этот оперативный доступ легко может быть превращен в внебрюшинно-трансторакальный доступ, позволяющий одномоментно осуществлять манипуляции и на поясничном, и па грудном отделах позвоночника.

- К I поясничному позвонку при необходимости осуществления манипуляций на краниальном отделе II поясничного позвонка и теле II поясничного позвонка – чресплевральный доступ с диафрагмотомией. У отдельных субъектов этот оперативный доступ позволяет осуществить вмешательство и на краниальном отделе III поясничного позвонка.

- К нижним грудным, средним и верхним грудным позвонкам – чресплевральный как право-, так и левосторонний оперативный доступ.

Манипуляции на позвонках. Одним из оперативных доступов обнажают тело сломанного позвонка и смежные с ним поврежденные межпозвонковые диски. Для удобства манипулирования па позвонках необходимо, чтобы полностью были обнажены тело сломанного позвонка, межпозвонковый диск и каудальная половина вышележащего позвонка, межпозвонковый диск и краниальная половина нижележащего позвонка. Широкими изогнутыми элеваторами, введенными между передней продольной связкой и превертебральной фасцией, оттесняют и защищают крупные кровеносные сосуды. Необходимо периодически ослаблять натяжение сосудов для восстановления в них нормального кровотока. Обычно паравертебральные ткани имбибированы кровью, излившейся в момент травмы. Передняя продольная связка может быть продольно расслоена, но никогда не бывает разорванной в поперечном направлении. Обычно разорванные межпозвонковые диски лишены свойственного им тургора и не выстоят в виде характерных валиков. На уровне III поясничного позвонка в переднюю продольную связку вплетаются волокна левой срединной ножки диафрагмы. Ножку диафрагмы прошивают провизорной лигатурой и отсекают. Следует помнить, что по ее медиальному краю проходит почечная артерия. Выделяют, перевязывают и рассекают две пары поясничных артерий и вей, проходящие по передней поверхности тел позвонков. Фартухообразно рассекают переднюю продольную связку и на правом основании откидывают вправо. Разрез ее производят по левой боковой поверхности тела сломанного позвонка, смежного межпозвонкового диска, каудальной половине вышележащего и краниальной половине нижележащего позвонка, параллельно и несколько кнутри от пограничного симпатического ствола. Следует помнить, что передняя продольная связка интимно связана с телами позвонков и свободно перекидывается через межпозвонковые диски.

После отделения и откидывания вправо передней продольной связки обнажают передне-боковую поверхность тел позвонков. Пинцетом удаляют отломки. Обычно имеется один большой фрагмент переднего отдела тела сломанного позвонка, под которым расположены более мелкие фрагменты, сгустки фибрина, интерпонированные массы межпозвонковых дисков. Костные фрагменты удаляются довольно легко, они связаны с позвонком только фиброзными тканями. В зависимости от характера повреждения удаляется большая или меньшая часть сломанного позвонка. Нередко от сломанного позвонка остаются только боковые и задняя его части. Обязательному полному удалению подлежат разорванные диски. Удаляют каудальную пластинку вышележащего и краниальную пластинку нижележащего позвонков. После удаления всех поврежденных тканей образуется прямоугольный дефект, стенками которого являются задний и боковые отделы сломанного позвонка, каудальная и краниальная поверхности, тел смежных позвонков. Все они образованы кровоточащей губчатой костью. При соответствующих показаниях может быть осуществлена и передняя декомпрессия удалением заднего отдела сломанного позвонка.

Необходимость в передней декомпрессии возникает при осложненных переломах. Задний фрагмент сломанного позвонка смещается кзади и, деформируя позвоночный канал, вызывает сдавление спинного мозга. В этих случаях под контролем зрения удаляют выстоящий в просвет позвоночного канала задний фрагмент сломанного тела и производят операцию полного замещения тела позвонка.

Послеоперационное ведение

После операции пострадавшего укладывают в кровать со щитом в положении на спине. Ему придают положение умеренного сгибания. Достигается это путем легкого сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах на валике, подведенном под область коленных суставов. В этом положении пострадавший проводит первые 10-12 суток. В последующем его укладывают в заранее изготовленную заднюю гипсовую кроватку, повторяющую нормальные физиологические изгибы позвоночника. В этой кроватке пострадавший находится 3-4 месяца. Поясничный лордоз может формироваться и при помощи ранее описанных гамачков.

Внутривенное вливание жидкостей (кровь, полиглюкин) прекращают после стабилизации артериального давления. По показаниям вводят обезболивающие, сердечные, дают кислород. По восстановлении спонтанного дыхания производят экстубацию. Обычно все показатели приходят к норме к моменту окончания операции или в ближайшие часы после ее окончания. В послеоперационном периоде рекомендуется введение антибиотиков.

Через 24 часа удаляют резиновые выпускники, введенные в подкожную клетчатку. Могут быть явления пареза кишечника и задержка мочеиспускания.

Обычно к концу 2-х – началу 3-х суток состояние пострадавшего улучшается. Через 3-4 месяца накладывают большой гипсовый корсет. Пострадавшего выписывают на амбулаторное лечение. Через 4-6 месяцев корсет снимают. К этому времени уже рентгенологически определяется костный блок между сломанным и смежными позвонками.

Следует иметь в виду, что на рентгенограмме обычно хорошо видна только кортикальная часть трансплантата, а его большая губчатая часть теряется в массе тел позвонков.

Таким образом, раннее первичное оперативное лечение пострадавших с закрытыми компрессионными раздробленными проникающими переломами тел поясничных позвонков, проведенное по предложенной нами и описанной выше методике, дает хороший эффект. С помощью проводимого вмешательства создаются условия для быстрейшего наступления костного блока. Удаление поврежденных дисков исключает возможность наступления поздних осложнений со стороны элементов спинного мозга. Частичное, а при необходимости и полное замещение тела сломанного позвонка позволяет сохранить нормальную высоту неродного поврежденного отрезка позвоночника к предотвращает возможность развития осевой деформации позвоночника. Наступившее костное сращение в области поврежденного и смежных с ним позвонков исключает возникновение последующей функциональной несостоятельности позвоночника.

Источник