Удаление нервных корешков поясничного отдела

Поясничная радикулопатия (корешковый синдром) – это неврологическое состояние обусловленной компрессией одного из корешков L1-S1, для которого характерно наличие боли в пояснице с иррадиацией в ногу. Компрессия корешка может проявляться не только болью (иногда простреливающего характера), но и нарушением чувствительности онемением, парестезиями или мышечной слабостью. Радикулопатия( корешковый синдром) может возникать в любой части позвоночника, но она наиболее часто он возникает в поясничном отделе . Люмбо-сакральная радикулопатия встречается примерно у 3-5% населения, как у мужчин так и женщин, но ,как правило, у мужчин синдром встречается в возрасте 40 лет, а у женщин синдром развивается в возрасте от 50 до 60 лет. Лечение корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника может быть проведено как помощью консервативных методов, так и с использованием оперативных техник.

Причины

Любые морфологические образования или патологические процессы, которые приводят к компрессионному воздействию на нервный корешок, могут стать причиной корешкового синдрома.

Основными причинами поясничной радикулопатии являются:

- Грыжа диска или протрузия могут оказывать давление на нервный корешок и приводить к воспалению в области корешка.

- Дегенеративное заболевание суставов позвоночника, приводящее к образованию костных шипов на фасеточных суставах, что может привести к сужению межпозвоночного пространства, что будет оказывать компрессионное воздействие на нервные корешок.

- Травма или мышечный спазм могут оказывать давление на корешок и появлению симптоматики в зоне иннервации .

- Дегенеративное заболевание дисков, которое приводит к износу структуры межпозвоночных дисков, и уменьшению высоты дисков, что может привести к уменьшению свободного пространства в межпозвоночном отверстии и компрессии корешка на выходе из позвоночного столба.

- Спинальный стеноз

- Опухоли

- Инфекции или системные заболевания

У пациентов моложе 50 лет наиболее частой причиной корешкового синдрома в поясничном отделе позвоночника является грыжа межпозвоночного диска. После 50 лет корешковая боль часто вызвана дегенеративными изменениями позвоночника (стеноз межпозвоночного отверстия).

Факторы риска развития поясничной радикулопатии:

- возраст (45-64 года)

- курение

- психический стресс

- Напряженная физическая активность (частый подъем тяжестей)

- Вождение или вибрационное воздействие

Симптомы

Симптомы, возникающие в результате корешкового синдрома (радикулопатии), локализуются в зоне иннервации конкретного корешка.

- Боль в спине с иррадиацией в ягодицу, ногу и простирающаяся вниз позади колена, в стопу – интенсивность боли зависит от корешка и степени компрессии.

- Нарушение нормальных рефлексов в нижней конечности.

- Онемение или парестезия (покалывание) могут наблюдаться от поясницы до стопы, в зависимости от зоны иннервации пораженного нервного корешка.

- Мышечная слабость может возникать в любой мышце, которая иннервируется защемленным нервным корешком. Длительное давление на нервный корешок может вызвать атрофию или потерю функции конкретной мышцы .

- Боль и местная болезненность локализуются на уровне поврежденного корешка.

- Мышечный спазм и изменения позы в ответ на компрессию корешка.

- Боль усиливается при нагрузке и уменьшается после отдыха

- Потеря возможности совершать определенные движения туловищем: невозможность разгибаться назад, наклоняться в сторону локализации компрессии или долго стоять.

- Если компрессия значительная, то могут быть затруднительны такие виды активности как сидение, стояние и ходьба.

- Изменение нормального лордоза поясничного отдела позвоночника.

- Развитие стенозоподобных симптомов.

- Скованность в суставах после периода отдыха.

Паттерны боли

- L1 – задняя, передняя и внутренняя поверхность бедра.

- L2 – задняя, передняя и внутренняя поверхность бедра.

- L3 – задняя и передняя, ??а внутренняя поверхность бедра с распространением вниз .

- L4 – задняя и передняя поверхность бедра, к внутренней поверхности голени, в стопу и большой палец стопы .

- L5 – По заднебоковой части бедра, передней части голени, верхней части стопы и среднего пальцы стопы

- S1 S2 – Ягодица, задняя часть бедра и голени.

Начало появления симптомов у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией (корешковым синдромом) часто бывает внезапным и включает боль в пояснице.

Сидение, кашель или чихание могут усугубить боль, которая распространяется от ягодицы по задней поверхности голени, лодыжки или стопы.

Необходимо быть бдительным при наличии определенных симптомов (красных флажков). Такие красные флажки могут означать более тяжелое состояние, требующее дальнейшего обследования и лечения (например, опухоль, инфекция). Наличие лихорадки, потери веса или ознобов требует тщательного обследования.

Возраст пациента также является фактором при поиске других возможных причин симптоматики у пациента. Лица моложе 20 лет и старше 50 лет подвержены повышенному риску возникновения более серьезных причин боли (например, опухоли, инфекции).

Диагностика

Первичный диагноз корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника выставляется на основании симптоматики истории болезни и данных физического обследования (включая тщательное изучение неврологического статуса). Тщательный анализ моторной, сенсорной и рефлекторной функций позволяет определить уровень поражения нервного корешка.

Если пациент сообщает о типичной односторонней иррадиирущей боли в ноге и есть один или несколько положительных результатов неврологического теста, то тогда диагноз радикулопатии очень вероятен.

Тем не менее, существует ряд состояний, которые могут проявляться схожими симптомами. Дифференциальную диагностику необходимо проводить со следующими состояниями:

- Псевдорадикулярный синдром

- Травматические повреждения дисков в грудном отделе позвоночника

- Повреждения дисков в пояснично-крестцовом отделе

- Стеноз позвоночного канала

- Cauda equina

- Опухоли позвоночника

- Инфекции позвоночника

- Воспалительные / метаболические причины – диабет, анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Педжета, арахноидит, саркоидоз

- Вертельный бурсит

- Интраспинальные синовиальные кисты

Для постановки клинически достоверного диагноза, как правило, требуются инструментальные методы диагностики:

- Рентгенография – может обнаружить наличие дегенерации суставов, определить переломы, пороки развития костей, артрит, опухоли или инфекции.

- МРТ – ценный метод визуализации морфологических изменений в мягких тканях, включая диски, спинной мозг и нервные корешки.

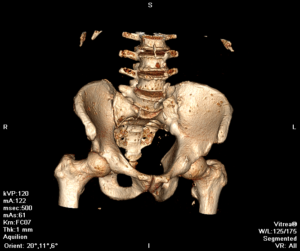

- КТ (МСКТ) предоставляет полноценную информации о морфологии костных структур позвоночника и визуализацию спинальных структур в поперечном сечении.

- ЭМГ (ЭНМГ) Электродиагностические (нейрофизиологические) исследования необходимы для исключения других причин сенсорных и двигательных нарушений, таких как периферическая невропатия и болезнь моторных нейронов

Лечение

Лечение корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника будет зависеть от тяжести симптоматики и клинических проявлений. Чаще всего, используется консервативное лечение, но в определенных случаях бывает необходимо хирургическое лечение.

Консервативное лечение:

- Покой: необходимо избегать действий, которые вызывают боль (наклон, подъем, скручивание, поворот или наклон назад. Покой необходим при остром болевом синдроме

- Медикаментозное лечение: противовоспалительные, обезболивающие препараты, миорелаксанты.

- Физиотерапия. При остром болевом синдроме эффективно применение таких процедур как криотерапия или хивамат. Физиотерапия позволяет уменьшить боль и воспаление спинальных структур. После купирования острого периода физиотерапия проводится курсами( ультразвук, электростимуляция, холодный лазер, и др.).

- Корсетирование. Использование корсета возможно при остром болевом синдроме для уменьшения нагрузки на нервные корешки, фасеточные суставы, мышцы поясницы. Но длительность ношения корсета должна быть непродолжительной, так как продолжительная фиксация может привести к атрофии мышц.

- Эпидуральные инъекции стероидов или инъекции в область фасеточных суставов используются для уменьшения воспаления и купирования боли при выраженном корешковом синдроме.

- Мануальная терапия. Манипуляции позволяют улучшить мобильность двигательных сегментов поясничного отделе позвоночника , снять избыточное напряжение мышц . Использование методов мобилизации также помогает модулировать боль.

Иглорефлексотерапия. Этот метод широко используется в лечении корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и помогает как снизить симптоматику в остром периоде, так и входит в комплекс реабилитации.

- ЛФК. Физические упражнения включают упражнения на растяжку и укрепление мышц . Программа упражнений позволяет восстановить подвижность суставов, увеличить диапазон движений и усилить мышцы спины и брюшной полости. Хороший мышечный корсет позволяет поддерживать, стабилизировать и уменьшать напряжение на спинномозговые суставы, диски и снизить компрессионное воздействие на корешок. Объем и интенсивность физических упражнений должны увеличиваться постепенно для того, чтобы избежать рецидивов симптоматики.

- Для того чтобы добиться стойкой ремиссии и восстановления функциональности позвоночника и двигательной активности в полном объеме необходимо, чтобы пациент после прохождения курса лечения продолжал самостоятельные занятия, направленные на стабилизацию позвоночника. Программа упражнений должна быть индивидуальной .

Хирургическое лечение

Оперативные методы лечения корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника необходимы в тех случаях, когда есть устойчивость к консервативному лечению или имеются симптомы, свидетельствующие о выраженной компрессии корешка такие как:

- Усиление радикулярной боли

- Признаки усиления раздражения корешка

- Слабость и атрофия мышц

- Недержание или нарушение функции кишечника и мочевого пузыря

При нарастании симптоматики, может быть показано хирургическое вмешательство, для того чтобы снять компрессию и удалить дегенеративные ткани, которые оказывают воздействие на корешок. Хирургические методы лечения корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника будут зависеть от того, какая структура вызывает компрессию . Как правило, эти методы лечения включают какой-либо способ провести декомпрессию корешка , либо стабилизировать позвоночник.

Некоторые хирургические процедуры, используемые для лечения поясничной радикулопатии:

- Фиксация позвонков (спондилодез – передний и задний)

- Поясничная ламинэктомия

- Поясничная микродискэктомия

- Ламинотомия

- Трансфораминальный поясничный интеркорпоральный спондилодез

- Имплантация кейджа

- Коррекция деформации

Прогноз

В большинстве случаев удается лечить корешковый синдром в пояснично-крестцовом отделе позвоночника консервативно (без хирургического вмешательства) и восстановить трудоспособность. Продолжительность лечения может варьироваться от 4 до 12 недель в зависимости от тяжести симптомов. Пациентам обязательно необходимо продолжать в домашних условиях выполнять упражнения для улучшения осанки, а также на растяжение, усиление и стабилизацию. Эти упражнения необходимы для лечения состояния, вызвавшего корешковый синдром.

Профилактика

Развитие корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника можно предотвратить. Чтобы уменьшить вероятность развития этого состояния необходимо:

- Практиковать хорошую осанку, сидя и стоя, в том числе во время вождения автомобиля.

- Использовать правильную механику тела при подъеме, толкании, вытягивании или выполнении любых действий, которые оказывают дополнительную нагрузку на позвоночник.

- Поддерживать здоровый вес. Это уменьшит нагрузку на позвоночник.

- Не курить.

- Обсудить свою профессию с врачом ЛФК, который может провести анализ рабочих движений и предложить меры по снижению риска получения травмы.

- Мышцы должны быть сильными и эластичными. Необходимо последовательно поддерживать достаточный уровень физической активности .

Чтобы предотвратить рецидивы поясничной радикулопатии, необходимо:

- Продолжать использовать новые привычки, позы и движения, которые рекомендованы врачом ЛФК.

- Продолжать выполнять программу домашних упражнений, которую подобрал врач ЛФК.

- Продолжать оставаться физически активными и поддерживать форму.

Источник

Метод хирургического удаления грыжи зависит от диагноза, размеров грыжевого выпячивания, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний. При крупных грыжах, необходимости дополнительного иссечения остеофитов, отростков проводят частичное или полное удаление повреждённого диска открытым способом (дискэктомия).

Облегчить восстановительный период, сократить сроки реабилитации, минимизировать риск развития осложнений позволяют малоинвазивные вмешательства с использованием эндоскопического оборудования. Это микродискэктомия, эндоскопическая микродискэктомия, нуклеопластика.

Ниже рассмотрим сущность каждой методики удаления поясничной грыжи, сколько длится сама операция и послеоперационный период, последствия, опасность для организма.

Дискэктомия

Это полное или частичное удаление межпозвоночного диска, который оказывает давление на окружающие ткани, позвоночный канал, спинной мозг, и провоцирует болевой и корешковый синдром. Операция производится через открытый разрез, хирург оперирует под контролем зрения. Применяют преимущественно при крупных грыжевых выпичеваниях. В процессе операции могут быть удалены фрагменты тел и дуги позвонков (ламинэктомия), остеофиты, выполнена стабилизация позвоночника наружными металлоконструкциями, специальными винтами, установлен имплант.

В среднем операция длится 2-3 часа, после чего пациент приходит в сознание, его переводят в послеоперационную палату. Вставать можно уже на следующий день, сидеть через 3-4 недели. Примерно через месяц разрешены адекватные физические нагрузки. Швы снимают на 7-10 день. Продолжительность реабилитационного периода разная, от нескольких недель до нескольких месяцев, и даже лет, что зависит от возраста, общего состояния здоровья пациента, тяжести процедуры.

По статистическим данным в 80-90 % от общего числа случаев дискэктомия показывает хорошие результаты. Остальные 10-20 % связаны с рецидивом грыжи или её появлением на смежном сегменте, образованием гематомы мягких тканей в месте хирургического вмешательства, инфицированием, рубцово-спаечным эпидуритом, тромбозом лёгочной артерии, расстройством тазовых функций, тактильных и двигательных ощущений.

Микродискэктомия

Малоинвазивная операция по удалению повреждённого диска вместе с грыжей с помощью микрохирургических технологий и видеоассистенции. В сравнение с дискэктомией методика показывает скорейшее восстановление пациентов, более высокое качество жизни после процедуры, минимальный риск осложнений.

Показания к микродискэктомии: интенсивная боль, мышечная слабость, нарушение тазовых функций вследствие сдавления грыжей диска спинного мозга. Не выполняют при наличии новообразований, метастаз в поясничном отделе спины, синдроме позвоночного канала, спинальных инфекциях.

Операция производится инструментами микрохирургической технологии с применением канюли, лазерного излучения, эндоскопического оборудования. Продолжительность процедуры составляет от 30 минут до полутора часа. Через два часа после операции человек может уже ходить.

Процент рецидива грыжи межпозвоночных дисков и осложнений минимальный, и составляет 5-10 %. Наиболее часто выявленные осложнения: инфекции, нарушение целостности спинномозговой оболочки, повреждение нервного корешка, обострение неврологической симптоматики.

Эндоскопическая дискэктомия

Это удаление грыжевого выпячивания и повреждённого диска с использованием эндоскопического микроскопа. Операция производится через рабочий канала в виде небольшого разреза на коже, куда вводят эндоскопическое оборудование. Методика позволяет уменьшить травматизацию тканей, сократить сроки восстановления, сохранить стабилизирующую функцию позвоночника, минимизировать риск осложнений, связанных с открытым хирургическим вмешательством.

Эндоскопическую дискэктомию назначают при небольших грыжах, неосложнённых стенозом позвоночного канала. Операция противопоказана при наличии наростов на поверхности костной ткани, смещении смежных позвонков, нестабильности поясничного отдела, повторных рецидивах грыжи. Операция длится не более часа, под общей анестезией. Пациента выписывают из стационара на следующий день. Период восстановления при благоприятном исходе занимает 3-4 недели, крайние сроки — 1.5-2 месяца.

Нуклеопластика

Сущность хирургической процедуры заключается в удалении фрагмента пульпозного ядра путём пункционного оперативного вмешательства. Методика эффективна при небольших грыжах до 6 мм. С помощью операции можно уменьшить размеры грыжевого выпячивания, устранить сдавление спинномозговых корешков, избавиться от боли, частично остановить деструкцию ядра.

В зависимости от способа воздействия на пульпозное ядро нуклеопластика бывает:

- лазерная;

- холодноплазменная;

- радиочастотная;

- гидронуклеопластика;

- механическое воздействие (интервенционная дискотомия).

Операция производится инструментами, проходящими через кожный прокол под рентгеновским контролем. Вся процедура занимает 30-40 минут без последующей госпитализации. Положительный результат наблюдается в 75-80 % от общего числа случаев.

Источник

Секвестрированная грыжа диска

Секвестрированная грыжа диска представляет собой самую тяжелую форму поражения межпозвонкового диска. При этой патологии большой фрагмент пульпозного ядра (упруго-эластической консистенции – по цвету, форме, консистенции и размерам секвестр похож на небольшую креветку) выпадает за пределы межпозвонкового диска через разрыв в фиброзном кольце, попадает в просвет позвоночного канала, целиком отрывается от диска, и может сместиться вверх или вниз, при этом смещая нервные корешки кзади, нервные корешки при этом сильно натягиваются, и могут ущемиться в узких местах.

Чаще всего пациент может точно указать время и место, когда произошла секвестрация – как правило, такая грыжа возникает в момент резких движений – подъема тяжестей, или неловкого поворота, падения – после секвестрации люди испытывают настолько сильнейшую боль, что они могут кричать, или даже потерять сознание. При этом боль усиливается при малейших движениях. Больные с секвестрированной грыжей, как правило, надолго «застывают» в той позе, которая кажется им менее болезненной – чаще всего это поза «на четвереньках», потому что в таком положении напряжение корешков чуть меньше, а размер межпозвонковых отверстий чуть больше – и только тогда защемленному нервному корешку становиться хоть сколько-нибудь легче. Обезболивающие препараты лишь ненадолго и не полностью уменьшают боль, даже наркотические анальгетики.

Симптомы

Боль от секвестрированной грыжи диска настолько сильна, что когда пациенты узнают о возможности избавиться от боли оперативным путем – не задумываясь соглашаются на операцию, и готовы на все, лишь бы избавиться от этой боли, и чтобы эта боль никогда не повторилась.

Симптомы секвестрированной грыжи зависят от уровня пораженного сегмента позвоночника.

В шейном отделе

– наиболее часто поражаемые сегменты C5-C6 и С6-С7 – интенсивные боли в руке, по задней поверхности плеча, с иррадиацией боли в область плечевого сустава, область лопатки; чувство онемения и слабость в одном или нескольких пальцах кисти

В грудном отделе

– редкая локализация – боли локализуются в грудном отделе позвоночника, усиливаются на вдохе, или при кашле, чихании; часто такие боли называют межреберной невралгией; эти боли часто можно принять за боли в сердце.

В поясничном отделе

– наиболее часто секвестрация встречается в сегментах L4-L5, L5-S1 – боли локализуются в ягодице, по задней или задне-боковой поверхности бедра, голени, могут доходить до лодыжки или пятки. Развивается онемение в стопе, по нарудной поверхности голени, часто отмечается слабость в стопе – больной не может встать на носочки или на пятки; ходит прихрамывая на одну ногу; часто неожиданно развивается сколиоз; крайняя степень выраженности болей в спине – когда больному кажется чуть менее болезненным только одно положение – тогда любое, даже малейшее изменение положения тела – приводит к резкому усилению боли, и пациент стремится лечь на бок, или встать на четвереньки, или занять то положение, в котором боль не такая сильная.

Грозное осложнение секвестрированной грыжи – развитие синдрома «конского хвоста» и нарушение функции тазовых органов – в этом случае развивается острая задержка мочи и стула; данное осложнение необходимо своевременно распознать, чтобы установить уретральный катетер. Если вовремя не наладить отток мочи, то возможны такие тяжелые состояния, как пиелонефрит, или даже разрыв мочевого пузыря – а эти тяжелые состояния сами по себе требуют длительного лечения или же операции, совершенно никак не связанных с заболеванием позвоночника.

При выявлении синдрома «конского хвоста» проводится экстренное хирургическое вмешательство, направленное на устранение остро развившейся ишемии нервных корешков вследствие сдавления и ущемления грыжей. К сожалению, восстановление после дебюта синдрома «конского хвоста» продолжается несколько месяцев, и часто бывает неполноценным.

Диагностика

Золотой стандарт диагностики секвестрированной грыжи – это магнитно-резонансная томография (МРТ). Исследование позволяет видеть взаимное расположение спинного мозга, нервных корешков, межпозвонковых дисков и грыж дисков, идентифицировать секвестр, особенно в случае миграции его вверх или вниз.

секвестрированная грыжа диска

Дополнительную информацию об остеофитах, аномалиях позвоночника, а также для подтверждения данных МРТ и возможности 3D-моделирования операции (так называемое – предоперационное планирование) – возможно при анализе данных КТ в программах 3D-реконструкции.

Немаловажное значение имеют результаты функциональных проб, позволяющие прогнозировать протяженность фиксации позвоночника, выбрать вид фиксирующих устройств, или – в отдельных случаях – отказаться от фиксаторов и выполнить малоинвазивную декомпрессию.

Также используются методы электронейромиографии, и соматосенсорных вызванных потенциалов для дифференциальной диагностики и локализации наиболее значимого уровня – при многоуровневых поражениях.

План диагностики и принятие решения по тактике лечения дегенеративных изменений позвоночника лучше всего доверить хирургу с большим опытом хирургических вмешательств на позвоночнике, постоянно и много оперирующему. Потому что только тот врач, который видел и лечил осложнения, возникшие вследствие поздно начатой и неадекватно подобранной терапии, – не будет затягивать с операцией там, где она просто необходима. А в тех случаях, где операция не нужна – покажет на экране монитора почему не надо оперировать и подскажет где лучше проходить дальнейшее лечение.

Лечение

Секвестрированные грыжи чаще всего подлежат хирургическому лечению – выполняется операция «секвестрэктомии» (в этом случае удаляется только секвестр, операция относительно менее травматична, но при этом сохраняется 50% риск рецидива грыжи на этом же уровне) или «микродискэктомии» (удаляется не только секвестр, но и производится кюретаж полости диска, что позволяет снизить вероятность рецидива до 1-2%). В случае сегментарной нестабильности – выполняется операция ригидной или динамической фиксации позвоночника.

Видеофрагмент операции – удаление секвестра грыжи диска.

по форме, размеру и консистенции грыжа напоминает небольшую креветку, спрятавшуюся под корешком

Безоперационное лечение грыж – сводится к обезболиванию ненаркотическими и наркотическими анальгетиками, с помощью блокад; медикаментозной стимуляции кровотока в компримированном корешке, что приводит к стиханию боли на период воздействия лекарств, но не устраняет самой проблемы – компрессии нервных структур. Эффект от такого лечения напрямую зависит от размера грыжевого выпячивания – там, где межпозвоночная грыжа имеет небольшой размер, и, соответственно – нет показаний к операции – процедуры эффективны, и пациенты быстро выздоравливают от боли в спине. Также это лечение проводится пожилым пациентам или лицам с противопоказаниями к операции.

Безоперационное лечение грыж – достаточно часто проводится в коммерческих клиниках, поскольку не требует больших затрат на оснащение, большинство проводимых процедур не требует высокой квалификации персонала, и гарантированно приводит к обезболивающему эффекту, зачастую – кратковременному (пока действует анестетик), что вынуждает пациентов обращаться за помощью вновь и вновь; также такое лечение не требует больших затрат и от пациента, напуганного даже самой мыслью о вероятности операции на позвоночнике – он скорее будет готов отдать любые деньги, лишь бы не оперироваться; но за такой «страусиной политикой» порой затягивается хирургическое лечение там, где есть 100% показания к операции.

Поэтому при малейших сомнения в эффективности терапии – необходимо выполнить «свежее» МРТ и проконсультироваться у спинального хирурга.

Источник