Спондилез позвоночного канала поясничного отдела

Дата публикации 30 марта 2020Обновлено 28 февраля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Поясничный спондилёз — осложнение дегенеративных заболеваний позвоночника, которое проявляется изменениями костно-связочных структур поясничного отдела.

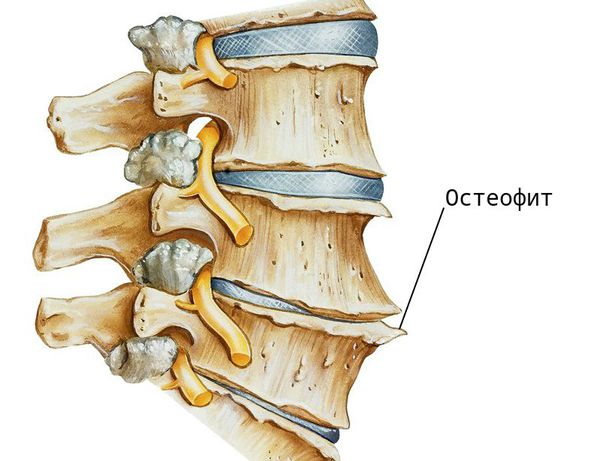

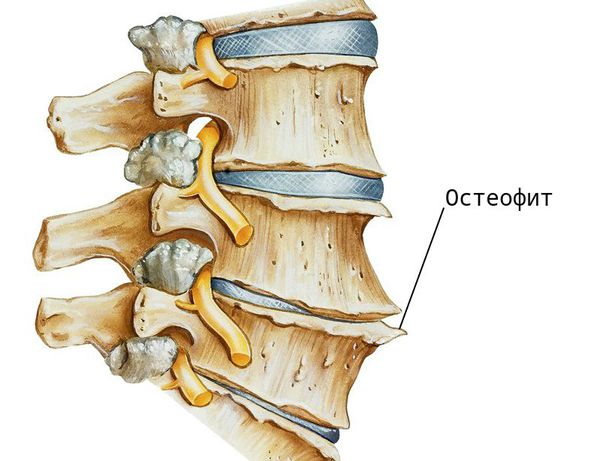

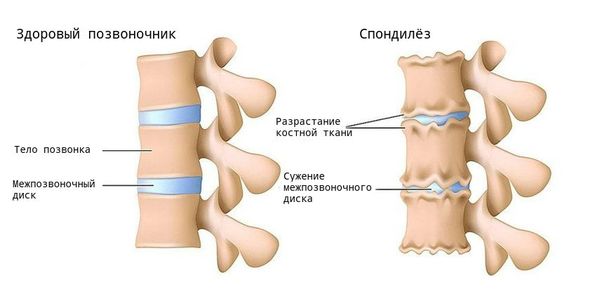

При заболевании на поверхности костной ткани образуются остеофиты — наросты в виде выступов и шипов. К основным причинам их появления относятся деформирующие нагрузки и нарушение обмена кальция в костной ткани.

Заболевание ограничивает движение в поражённом сегменте и причиняет боль. Её характер может быть различным: от периодического дискомфорта в области поясницы и парестезий (“мурашек“ в ногах, “ложной хромоты“) до частых простреливающих приступов и полной обездвиженности нижних конечностей. Эти симптомы могут возникать и при других заболеваниях, поэтому для постановки диагноза следует обратиться к специалисту — врачу-неврологу.

Согласно исследованию, проведённому в Германии в 2007 году:

- боль в спине регулярно испытывают 31,7 % населения, а хотя бы раз в течение года — 76 %;

- примерно 7 % людей на момент исследования страдали от выраженной боли в спине, а у 9 % она значительно затрудняла движения;

- боли в спине хотя бы раз в течение жизни испытывали 85,5 % опрошенных;

- боли в поясничном отделе позвоночника составляют 52,9 % от всех болей в спине [1].

В России боли в нижней части спины составляют до 76 % всех случаев обращений за медицинской помощью и 72 % дней временной нетрудоспособности [2].

У кого чаще всего обнаруживают такую болезнь

Как правило, спондилёз поражает людей старше 40 лет (преимущественно мужчин), однако в последнее время заболевание всё чаще встречаются среди молодёжи. Это вызвано тем, что всё больше молодых людей страдает от патологического искривления позвоночника. В группе риска по развитию спондилёза находятся спортсмены, парикмахеры, продавцы, строители, фермеры, музыканты и люди, чья деятельность связана не только с поднятием тяжестей, но и с вынужденной неудобной позой.

Основные факторы развития спондиллёза:

- Питание — недостаток фруктов и овощей при избытке жиров и углеводов.

- Малоподвижный образ жизни в сочетании с эпизодическими физическими нагрузками. Во время сезонных работ на даче или при редких посещениях спортивного зала могут возникнуть микротравмы, которые приводят к разрушению связочного аппарата. В дальнейшем для компенсации этого дефекта разрастается костная ткань.

- Врождённые заболевания суставов, травмы, метаболические, аутоиммунные и эндокринные расстройства, такие как сахарный диабет, ревматоидные нарушения и снижение функции яичников при менопаузе.

Кроме того, в организме постоянно идут два противоположных процесса: образование новых клеток и отмирание старых. Соответственно, спондилёз возникает, если механическое воздействие на хрящ больше, чем он может выдержать, и/или он разрушается быстрее, чем восстанавливается.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы поясничного спондилеза

Клиническая картина

Основной симптом спондилёза — боль в области поражённых позвонков. На начальных стадиях она возникает нечасто и проходит самостоятельно или при незначительном терапевтическом воздействии. В дальнейшем пациенту может потребоваться интенсивное лечение с большими дозами лекарственных препаратов.

Другой тревожный симптом — хруст при движениях в поражённых сегментах. Он появляется из-за патологического соприкосновения сочленений и костных разрастаний.

Деформирующий спондилёз

На запущенных стадиях в результате грубой деформации позвоночника возникает ограничение движений, вплоть до их отсутствия в поражённых отделах и частичного или полного обездвиживания конечности.

Давление костно-мышечных структур на нервные корешки часто уменьшает или наоборот усиливает чувствительность. При этом возникает онемение или ощущение, похожее на ожог крапивы.

Патогенез поясничного спондилеза

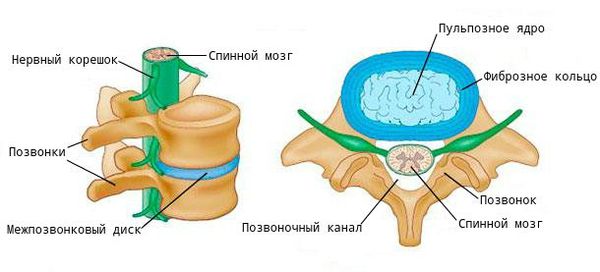

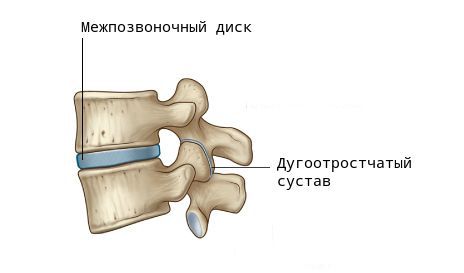

При ходьбе, беге, прыжках и других движениях возникают толчки и сотрясения, воздействующие на позвоночник. В норме межпозвоночные диски (МПД) и мелкие дугоотростчатые (фасеточные) суставы смягчают их и обеспечивают подвижность шейного и поясничного отделов.

Но уже после 20 лет в сосудах начинаются возрастные изменения, постепенно ухудшается кровоснабжение. МПД теряют эластичность, нарушаются механизмы их регенерации [5]. Кроме того, в хряще (диске) снижается уровень гликозамингликанов: хондроитинсульфата, кератансульфата, гиалуроновой кислоты. Это приводит к постепенному обезвоживанию хряща, вторичному “сморщиванию” и последующему разрушению. Такой диск хуже выдерживает нагрузку, сдавливается и не выполняет свои функции.

Помимо этого, при деградации хрящевой ткани, нарушается выделение цитокинов — молекул, обеспечивающих передачу сигналов между клетками. В результате образуются аутоантитела (соединения, которые борются против клеток организма), и возникает местное воспаление. В ответ на это костная ткань разрастается — формируются остеофиты. Организм “выращивает” их для защиты, чтобы ограничить движения в позвоночнике и уменьшить нагрузку. Выраженные остеофитные комплексы могут обездвижить некоторые отделы, а их воздействие на окружающие мягкие ткани вызывает боль.

Классификация и стадии развития поясничного спондилеза

Виды спондиллёза по происхождению:

- травматический;

- дегенеративный;

- воспалительный.

Степень тяжести спондилёза оценивают по критериям Minesterium fur Gesundheitswesen. Важный показатель для оценки — высота МПД (уплотнение дисков со временем приводит к её уменьшению):

- 0-я стадия — норма, МПД не уменьшены;

- 1-я стадия — минимальный спондилёз, незначительное снижение высоты МПД и/или малые (до 2 мм) единичные передние или боковые остеофиты;

- 2-я стадия — умеренный спондилёз, снижение высоты МПД (не менее 50 % от высоты одного из смежных незатронутых дисков) и/или остеофиты размером 3-5 мм передний или боковой, 1-2 мм задний;

- 3-я стадия — тяжёлый спондилёз, значительное снижение высоты МПД (> 50 %), и/или крупные остеофиты (> 5 мм передний или боковой, > 2 мм задний).

Осложнения поясничного спондилеза

Чем опасно заболевание

Самое распространённое осложнение поясничного спондилёза — это деформация позвоночного столба, которая приводит к выраженному ограничению движений в нём. Часто пациенты не могут совершить даже элементарные действия, например наклонить туловище вперёд и в сторону или самостоятельно завязать шнурки.

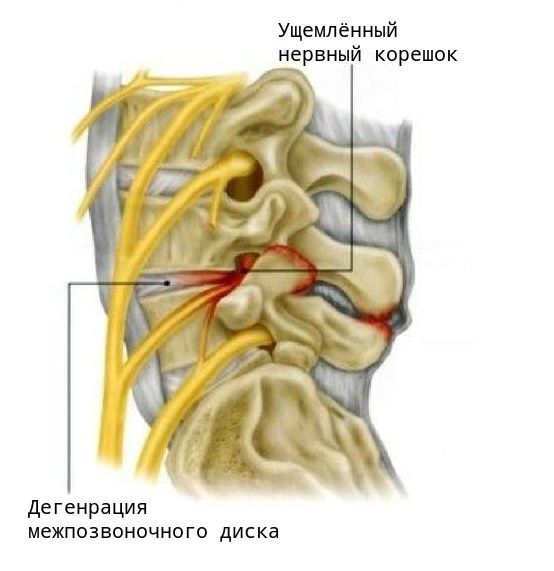

Но самое грозное осложнение спондилёза — это корешковый синдром, возникающий в результате сдавливания спинномозговых корешков. В зависимости от степени поражения корешка это могут быть различные чувствительные, двигательные и трофические нарушения, вплоть до полной парализации конечности и нарушения функций тазовых органов.

Первым и наиболее характерным проявлением корешкового синдрома является боль в месте сдавления корешка и по ходу соответствующего ему нерва. Болевые ощущения распространяются от позвоночника к ноге. Боль обычно интенсивная, пронизывающая и, как правило, односторонняя. Она возникает в виде “прострелов” в области позвоночника с “отдачей” в разные части тела, либо может быть постоянной, усиливающейся при неосторожном движении, наклоне, подъёме тяжести, даже при кашле или во время чихания.

Приступ боли при корешковом синдроме может быть спровоцирован физическим или эмоциональным напряжением, переохлаждением. Другие проявления синдрома — нарушения чувствительности по ходу определённого нерва, снижение силы мышц и их гипотрофия.

Диагностика поясничного спондилеза

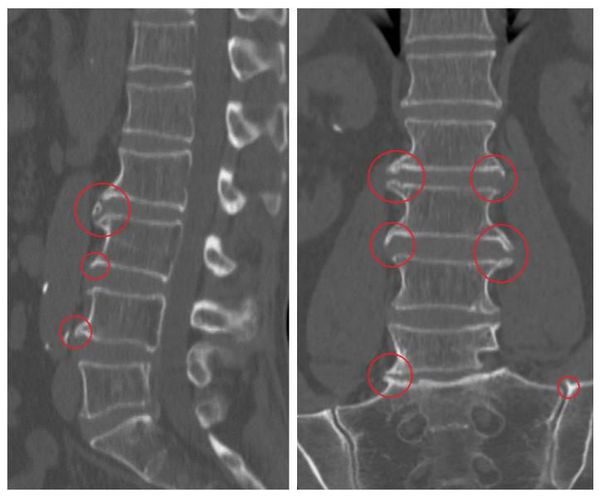

Основной метод диагностики — это рентгенография: на снимках заметно снижение высоты позвоночных дисков, деформация, наличие остеофитов. В зависимости от степени развития заболевания эти признаки прогрессивно увеличиваются.

Диагностика спондилёза не вызывает сложностей, гораздо труднее определить первичную причину патологии. Для этого проводят следующие обследования:

- анализ крови на воспалительные, ревматические, эндокринологические и обменные процессы;

- при поражении нервных корешков рекомендовано проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) позвоночника, а также электронейромиографии (ЭНМГ) вовлечённых конечностей.

В зависимости от стадии заболевания рентгенологические признаки выражены в разной степени:

- Сомнительные рентгенологические признаки.

- Минимальные изменения (небольшое снижение высоты дисков, единичные остеофиты).

- Умеренные проявления (умеренное снижение высоты дисков, множественные остеофиты).

- Выраженные изменения (практически полное отсутствие диска, грубые остеофитные комплексы).

Лечение поясничного спондилеза

Консервативные методы лечения при спондилёзе позвоночника

Лечение спондилёза можно разделить на две группы, которые будут зависеть от фазы заболевания:

1. Острая. Медикаментозное лечение спондилёза позвоночника проводится нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС), миорелаксантами и витаминами группы В. Терапия может приводить к побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому необходимо принимать препараты, регулирующие кислотность (омез, омепразол, нольпаза и др.). На данной стадии эффективным будет физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, лазеротерапия, лечение электрическим током, рефлексотерапия.

2. Хроническая. При хронической боли в спине к лечению добавляют антидепрессанты, слабые опиоиды (Трамадол), препараты капсаицина [6]. Применение антидепрессантов обусловлено тесной связью между хронической болью и депрессией: по разным данным, депрессией страдают 30-87 % пациентов.

Также рекомендованы следующие методы:

- Лечебная физкультура (ЛФК) при спондилёзе. Не стоит путать её с фитнесом или со спортом — спортивные нагрузки и некоторые упражнения не всегда полезны для организма. Индивидуальный комплекс упражнений составляет врач ЛФК, делая акцент на укрепление и растяжение мышц. Если возможности подобрать данный комплекс с дипломированным специалистом нет, то можно проконсультироваться с неврологом по основным полезным и нежелательным видам физической активности.

- Хондропротекторы. Существует целый ряд препаратов, содержащих в себе основные компоненты хрящевой ткани: хондроитины, глюкозамины, гиалуроновую кислоту. В нашей стране и странах СНГ популярен препарат Алфлутоп с экстрактом из морских организмов. По заявлению производителей, он стимулирует регенерацию интерстициальной ткани и тканей суставного хряща. (В некоторых российских исследованиях есть данные об ослаблении болевого синдрома или полном его устранении, уменьшение контрактур при внутримышечном использовании [9]. Однако клинических доказательств эффективности препарата недостаточно, а эксперты отмечают, что хондропротекторы не имеют значительного преимущества в сравнении с плацебо [4] — Прим. ред.).

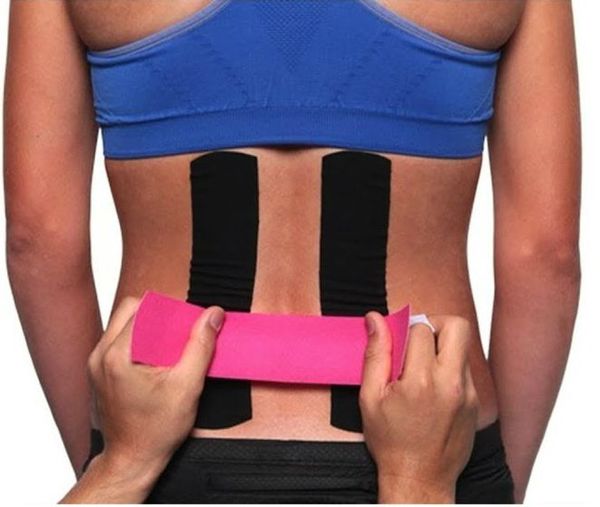

- Кинезиотейпирование — наложение специального эластичного пластыря (тейпа) на поражённые участки тела. Эластичный тейп, приклеенный к коже, приподнимает её и приводит к образованию складок. Таким образом, увеличивается расстояние между кожей и мышечной тканью. Происходит уменьшение давления на сосуды, расположенные в этой области, их просвет расширяется, это вызывает улучшение местного кровообращения и лимфооттока [10]. (Согласно данным современных исследований, метод кинезиотейпирования не приносит существенной пользы, либо его эффект слишком мал, чтобы быть клинически значимым [11] — Прим. ред.).

Для улучшения состояния важно лечить сопутствующие патологии, которые способны вызывать обострение спондилёза.

Ношение бандажа при болезнях позвоночника

Бандажом обычно называют ортопедические приспособления для беременных и назначаемые пациентам после операции. Их применение при спондилёзе не несёт лечебного эффекта, так как они недостаточно фиксируют позвоночник.

Ношение ортопедического корсета показано в острый период, при болевом синдроме и после операции. Однако необходимо избегать длительного применения, так как это может вызвать атрофию мышц от бездействия, уменьшить их опорную функцию и усугубить симптомы в дальнейшем. Ношение корсета, как и другое лечение, назначает врач.

Мануальная терапия

Мануальная терапия может использоваться для уменьшения боли в комплексном лечении спондилёза и устранения блока в позвоночно-двигательном сегменте [3].

При выраженном спондилёзе мануальная терапия противопоказана, так как может травмировать нервные структуры: нервные корешки и спинной мозг. Выбор конкретной техники проводится индивидуально лечащим врачом в зависимости от ситуации пациента [8].

Иглоукалывание

Иглорефлексотерапия применяется для усиления лекарственной терапии в составе комплексного лечения. Её эффективность подтверждена клиническими исследованиями, однако они проводились на ограниченных группах пациентов и недостаточно контролировались, поэтому об окончательной доказанности метода говорить нельзя [3][12].

Диета

Для профилактики развития спондилёза рекомендуется питание, сбалансированное как по составу, так и по калорийности. Применение только диетотерапии может помочь при избытке или дефиците веса, но выраженного эффекта на развитие спондилёза не окажет. Эффективен комплекс мероприятий: ортопедическая коррекция, лечебная физкультура и лечение сопутствующих заболеваний [3].

Операция по удалению остеофитов

В случае неэффективности консервативной терапии проводят хирургическое лечение — операцию на позвоночнике. Необходимость операции и тактику проведения определяет нейрохирург, к которому направляет лечащий врач.

Хирургическое вмешательство показано, если:

- есть явные признаки защемления нервного ствола межпозвонковым диском или костным отростком;

- определено сдавление спинного мозга;

- без операции произойдет непоправимое повреждение участков нервной системы;

- хроническая боль не устраняется другими методами.

Важно знать, что операция не приведёт к полному излечению, она только предотвратит дальнейшее ухудшение. Возможны следующих типы хирургических вмешательств:

- Передняя дискэктомия — частичное или полное удаление поражённого межпозвоночного диска. Метод применяют, если деформированный межпозвоночный диск давит на нерв.

- Декомпрессионная ламинэктомия — удаление дужки одного или нескольких позвонков с целью уменьшения давления костной ткани на спинной мозг.

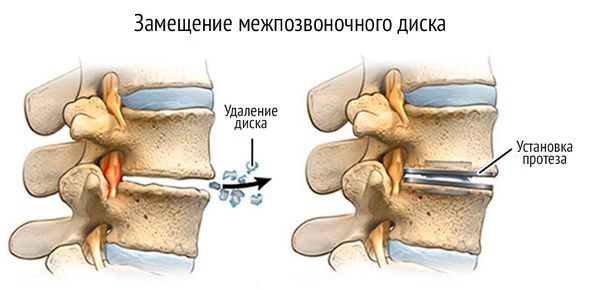

- Протезирование позвоночного диска — метод, при котором изношенный диск заменяют искусственным. Поврежденный диск удаляется и при помощи специальных высокоточных инструментов, а в межтеловый промежуток вставляется имплант.

После операции важную роль играет лечебная физкультура. Она помогает преодолеть атрофию мышц и нормализует кровообращение. Комплекс упражнений ЛФК подбирают в зависимости от степени и характера оперативного вмешательства и времени, прошедшего после него, а также возраста больного и состояния его сердечно-сосудистой системы.

Прогноз. Профилактика

Болевой синдром даже на ранних стадиях значительно снижает качество жизни, а со временем прогрессирующие корешковые синдромы, уменьшение гибкости и ограничение движений в позвоночнике могут стать причиной инвалидности.

На данный момент не существует способа полностью излечить дегенеративные заболевания позвоночника. Снятие болевого синдрома — это лишь временное симптоматическое облегчение. Основная же задача заключается в приостановлении дальнейшего процесса разрушения.

Добиться этого можно лишь регулярными лечебно-профилактическими мероприятиями:

- вести здоровый образ жизни (не нагружать позвоночник, правильно и полноценно питаться, умеренно заниматься физкультурой и спортом);

- своевременно обращаться к врачу и соблюдать его рекомендации;

- при необходимости проходить профилактические курсы лечения.

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Такая патология, как спондилез поясничного отдела позвоночника, может быть вызвана дегенеративными и дистрофическими нарушениями в фиброзном кольце межпозвоночного диска, а также в передней продольной связке позвоночника, как следствие длительных перегрузок, частых травматизаций или возрастных изменений.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Причины спондилеза поясничного отдела позвоночника

С возрастом, под воздействием физических нагрузок, других биологических и внешних причин постепенно может происходить развитие умеренного остеопороза позвонков: они становятся ниже, диски между ними уплощаются. Такие нарушения крайне типичны для признаков старения организма.

Старение дисков формируется относительно рано: диски не обладают свойством самовосстановления, а вертикальное положение человеческого тела провоцирует недостаток питания тканей и усиленную нагрузку на позвоночник. С течением времени происходит разрушение гиалинового хряща, ткань которого заменяется на соединительную. Такое перерождение значительно уменьшает сопротивляемость хряща различным перегрузкам и механическим воздействиям, даже незначительным. Помимо этого, ухудшается амортизация желатиноподобного ядра: межпозвоночный диск становится жестким и не выполняет в должной мере своих функций.

На фоне описанных изменений происходит вовлечение в процесс и фиброзного кольца. В нем также происходят неблагоприятные изменения: это трещины в волокнистой ткани на участках примыкания к костным краям близлежащих позвонков (латерально, сзади или спереди). Трещины могут появиться вследствие мелких травматических повреждений, усиленных функциональных нагрузок, длительного постоянного нахождения в вертикальном положении. В область трещин может смещаться ослабленная фиброзная ткань, что может привести к травматизации передней и задней продольных связок. Желатиноподобное ядро в такой ситуации не меняет своего положения, смещения не происходит.

Постоянная травматизация связки постепенно приводит к ее отслойке, что провоцирует формирование костных разрастаний, типичных для спондилеза. Со временем они увеличиваются в размерах, сливаясь, и образуя так называемые «блоки», препятствующие нормальной подвижности позвонков.

[7], [8], [9], [10], [11]

Симптомы спондилеза поясничного отдела позвоночника

Заболевание чаще встречается у мужчин, причем распространенность спондилеза увеличивается с возрастом, после 30-40 лет.

Деформация фиброзного кольца и его воздействие на позвоночный канал или отверстия позвонков может вызвать соответствующие неврологические симптомы: ватность ног, ощущения «ползания мурашек», боли.

Болезнь может проявляться ограниченной двигательной способностью позвоночника, скованностью, чувством дискомфорта. Более поздние стадии характеризуются локальной болезненностью и нарушениями иннервации нервов (расстройства чувствительности).

Большинство пациентов могут наблюдать изменения, свойственные возрастной особенности: быстрая утомляемость спины, ограничение двигательной активности, периодические боли как после физических нагрузок, так и во время отдыха.

Начальные этапы заболевания обычно характеризуются бессимптомным течением.

Если патология локализуется в поясничном отделе позвоночного столба, то это, как правило, четвертый и пятый поясничный позвонок.

Спондилез пояснично-крестцового отдела позвоночника

Патологическое поражение позвоночника спондилезом может происходить изолированно, когда в процесс вовлекаются 1-2 позвонка, распространенно (2-3 и более позвонков) и тотально (повреждение практически всех позвонков).

При развитии патологии в пояснично-крестцовой области наиболее часто страдают третий, четвертый и пятый поясничный позвонок. Это является характерным отличием от проявлений остеохондроза, когда в процесс вовлекаются чаще пятый поясничный и первый крестцовый позвонки. К слову, при спондилезе (в отличие от остеохондроза) можно наблюдать явную болезненность при нажиме на костные отростки патологически поврежденных позвонков.

Жалобы больного при поражении пояснично-крестцового участка указывают, как правило, на боли в районе поясницы, отдающие в ягодицу и нижнюю конечность, чувство ослабленности в ноге. Болевые ощущения могут стихать при наклоне туловища кпереди или при ходьбе по лестнице наверх. Иногда боль, отдающая в ногу, заставляет человека хромать, либо опираться на что-либо при ходьбе.

Деформирующий спондилез поясничного отдела позвоночника

Деформирующая форма спондилеза может развиваться после травматического поражения связочно-мышечного аппарата или значительной нагрузки на позвоночник. Такая форма заболевания может рассматриваться как защитный ответ организма, стремящегося стабилизировать поврежденную перегрузками область позвоночника.

Для деформирующей формы спондилеза характерны боли при повороте туловища и ходьбе вниз по лестнице. Поясничные боли могут иррадиировать в нижнюю конечность, что может вызвать приступ хромоты, а также усиливаться к вечеру и после физических нагрузок.

Деформирующая форма заболевания тяжелее поддается лечению, однако таковое возможно: проводится терапия, направленная на устранение болезненности, подавление воспалительного очага, улучшение кровоснабжения, укрепление связочно-мышечной системы.

[12], [13]

Диагностика спондилеза поясничного отдела позвоночника

В диагностике заболевания используют данные анамнеза пациента, проводят объективное исследование: при таковом может наблюдаться ограничение подвижности позвоночника, либо определяться болезненность при нажатии на остистые отростки.

Рентгенологическое обследование помогает обнаружить спондилез, проследить масштаб и степень патологических изменений. Рентген позвоночного столба проводят с различных ракурсов, чтобы сравнить состояние нескольких участков позвонков.

Главным рентгенологическим симптомом заболевания является обнаружение остеофитов: они обычно расположены симметрично и взаимно направлены друг к другу. Остеофиты склонны к разрастанию за края лимба по направлению к телам позвонков.

Иногда рентгенограммы проводят в нетипичных проекциях (косых, трехчетвертных), либо используют компьютерную томографию.

Наиболее информативным методом диагностики считается магнитно-резонансное исследование (МРТ). Такой метод томографии предоставляет полную информацию о состоянии мягких тканей (дисков, нервных волокон, связок), диагностирует компрессионные воздействия.

В качестве дополнительного метода диагностики может быть использована электронейромиография, позволяющая оценить степень поражения нервно-мышечной системы.

[14], [15], [16], [17], [18]

Лечение спондилеза поясничного отдела позвоночника

Кардинального способа лечения спондилеза, к сожалению, еще не придумали. Однако улучшить состояние позвоночника, уменьшить проявления, облегчить симптоматику можно, и даже довольно успешно.

Консервативная терапия. Для купирования болевого синдрома можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, мовалис, ибупрофен, напроксен) и миорелаксирующие средства, снимающие спазм мускулатуры (тизанидин, флексерил). Симптоматическая терапия предусматривает также применение витаминных комплексов, транквилизаторов, антидепрессантов.

Метод физиотерапии. Улучшает кровообращение и трофику в пораженных тканях, снимает болезненные ощущения. Процедуры проводятся на определенном участке позвоночника, либо паравертебральным способом: ультразвук, фонофорез, ДМВ-терапия, грязелечение.

В состав лечебного комплекса обязательно должны входить занятия ЛФК, мануальная терапия, массаж.

Особую роль в терапии спондилеза играет экстензионное лечение – применение статической и динамической ортотракции, вытяжки позвоночного столба с погружением в минеральную воду. К особым показаниям относится использование динамической полуавтоматической ортотракции: кроме снятия компрессии, такая терапия проявляет укрепляющее действие на систему связок и мышц позвоночника, усиливает корсет, активизирует локомоторные свойства аппарата суставов.

Лечебные физические упражнения могут быть предложены пациенту в виде индивидуальных комплексных занятий, гимнастики йога или цигун, на специальных тренажерах и без них.

Иглоукалывание (рефлексотерапия) – улучшает нервную проводимость, снимает боль.

В случаях, когда видимый эффект от применения консервативного лечения не наблюдается, рекомендовано использование хирургического метода.

Гимнастика при спондилезе поясничного отдела позвоночника

Во время рецидива спондилеза пациентам рекомендовано избегать мягких кроватей, отдавая предпочтение полужесткому матрацу. В этом периоде позвоночнику необходим отдых и отсутствие напряжения мышечного корсета. Соблюдение таких мер ускорит заживление микротрещин и повреждений фиброзного кольца.

Подобрать правильные лечебные гимнастические упражнения должен доктор, с учетом повреждений позвоночника и наличия сопутствующих заболеваний. Однако есть условия, которые обязательно следует соблюдать при выборе нагрузок:

- упражнения не следует выполнять стоя. Для лучшего эффекта от занятий необходимо разгрузить позвоночник, а для этого следует лечь на спину или на живот, либо стать на корточки;

- в промежутках между упражнениями рекомендуется максимально расслабить мышцы тела, рук и ног;

- в период рецидива не следует выполнять упражнения вообще, и особенно на разгибание поясницы, чтобы не усиливать сдавливание нервных окончаний;

- наилучшей эффективностью обладают упражнения с использованием вытяжки оси позвоночника. Такие занятия снижают компрессию нервных окончаний и сосудистой сетки.

Во время занятий лечебной гимнастикой рекомендуется зафиксировать поясницу при помощи ортопедического корсета или пояса. Такой корсет способен снижать давление внутри дисков, поэтому его советуют носить как можно чаще.

- Упражнение 1. Лежим на спине, руки прямые. Сгибаем ноги в коленях, поднимаем к груди, возвращаемся. Провести до 6 повторов;

- Упражнение 2. Стоим на коленях, опираемся на ладони. Поднимаем голову, прогибаемся, возвращаемся в прежнее положение. Повторяем до 6 раз;

- Упражнение 3. Стоим на коленях, опираемся на ладони. Вытягиваем одну ногу кзади, одновременно выпрямляя спину и поднимая голову. Возвращаемся. Чередуем с участием другой ноги. Повторяем до 6 раз.

- Упражнение 4. Стоим на коленях, опираемся на ладони. Сгибаем руки, стараемся достать до пола предплечьями, возвращаемся. Темп произвольный, повтор 6 раз;

- Упражнение 5. Лежим на спине, руки за головой. Ноги согнуты в коленях и притянуты к животу. Захватываем руками коленки и прижимаем к ним голову, возвращаемся. Повтор до 6 раз.

Упражнения могут быть эффективны при ежедневных постоянных занятиях.

Профилактика спондилеза поясничного отдела позвоночника

Профилактические мероприятия по предупреждению развития спондилеза должны быть направлены на защиту позвоночника от неблагоприятных факторов.

- Необходимо беречь спину от переохлаждений, сквозняков, следует одеваться по погоде, не прислонятся к холодным стенам, не лежать на холодном полу;

- Следует наладить питание, не кушать много соленого, острого, жареного. Предпочтение необходимо отдавать фруктам, зелени, пить достаточное количество жидкости;

- Утренняя зарядка – необходимая и полезная привычка для здоровья позвоночника и суставов;

- Необходимо избегать повышенных нагрузок на позвоночник;

- Следует следить за весом своего тела. Лишний вес усиливает компрессию и повышает нагрузку на позвоночник.

Старайтесь больше двигаться – малоподвижный образ жизни тоже является фактором развития заболевания позвоночника. Однако в то же время избегайте активных видов спорта, способствующих травматизации спины и суставов: тяжелой атлетики, спортивной гимнастики, экстремальных видов спорта.

Периодически рекомендуется посещать массажиста или мануального терапевта: хорошо и правильно проведенный массаж улучшает кровообращение в области позвоночника и улучшает трофику тканей.

Прогноз спондилеза поясничного отдела позвоночника

При отсутствии необходимого лечения заболевание может привести к нарастанию костных образований на позвонках: этот процесс способствует появлению постоянных болей и развитию инвалидности. Также известно одно из частых осложнений спондилеза – сужение канала позвоночника до критического состояния.

Терапевтические мероприятия по борьбе с заболеванием необходимо начинать по возможности раньше. Выполняя все предписания доктора, вполне возможно добиться стойкой ремиссии и притормозить развитие патологии.

Спондилез поясничного отдела позвоночника – хроническое заболевание. Вылечить его очень сложно, но не допустить негативных последствий – можно и необходимо.

Источник