Спондилез поясничного отдела позвоночника крестца

Над статьей доктора

Пинаева Н. В.

работали

литературный редактор

Вера Васильева,

научный редактор

Сергей Федосов

и

шеф-редактор

Лада Родчанина

Дата публикации 30 марта 2020Обновлено 30 марта 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Поясничный спондилёз — одно из осложнений дегенеративных заболеваний позвоночника, которое проявляется изменениями костно-связочных структур поясничного отдела.

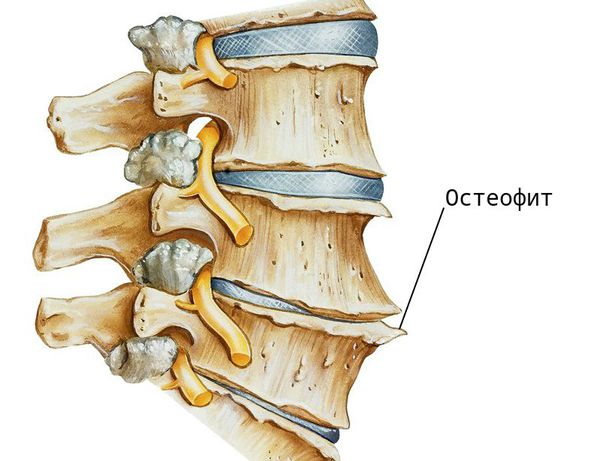

При заболевании на поверхности костной ткани образуются остеофиты — наросты в виде выступов и шипов. К основным причинам их появления относят деформирующие нагрузки и нарушение обмена кальция в костной ткани.

Заболевание ограничивает движение в поражённом сегменте и причиняет боль. Её характер может быть различным: от периодического дискомфорта в области поясницы и парестезий (“мурашек“ в ногах, “ложной хромоты“) до частых простреливающих приступов и полной обездвиженности нижних конечностей. Эти симптомы могут возникать и при других заболеваниях, поэтому для постановки диагноза следует обратиться к специалисту — врачу-неврологу.

Согласно исследованию, проведённому в Германии в 2007 году:

- боль в спине регулярно испытывают 31,7 % населения, а хотя бы раз в течение года — 76 %;

- примерно 7 % людей на момент исследования страдали от выраженной боли в спине, а у 9 % она значительно затрудняла движения;

- боли в спине хотя бы раз в течение жизни испытывали 85,5 % опрошенных;

- боли в поясничном отделе позвоночника составляют 52,9 % от всех болей в спине [1].

В России боли в нижней части спины составляют до 76 % всех случаев обращений за медицинской помощью и 72 % дней временной нетрудоспособности [2]. Как правило, спондилёз поражает людей старше 40 лет (преимущественно мужчин), однако в последнее время заболевание всё чаще встречаются среди молодёжи. Это вызвано тем, что всё больше молодых людей страдает от патологического искривления позвоночника. В группе риска по развитию спондилёза находятся спортсмены, парикмахеры, продавцы, строители, фермеры, музыканты и люди, чья деятельность связана не только с поднятием тяжестей, но и с вынужденной неудобной позой. К основным факторам развития заболевания относятся:

- Питание — недостаток фруктов и овощей при избытке жиров и углеводов.

- Малоподвижный образ жизни в сочетании с эпизодическими физическими нагрузками. Во время сезонных работ на даче или при редких посещениях спортивного зала могут возникнуть микротравмы, которые приводят к разрушению связочного аппарата. В дальнейшем для компенсации этого дефекта разрастается костная ткань.

- Врождённые заболевания суставов, травмы, метаболические, аутоиммунные и эндокринные расстройства, такие как сахарный диабет, ревматоидные нарушения, снижение функции яичников при менопаузе.

Кроме того, в организме постоянно идут два противоположных процесса: образование новых клеток и отмирание старых. Соответственно, спондилёз возникает, если механическое воздействие на хрящ больше, чем он может выдержать и/или его разрушение идёт быстрее, чем восстановление.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы поясничного спондилеза

Основной симптом спондилёза — боль в области поражённых позвонков. На начальных стадиях она возникает нечасто и проходит самостоятельно или при незначительном терапевтическом воздействии. В дальнейшем пациенту может потребоваться интенсивное лечение с большими дозами лекарственных препаратов.

Другой тревожный симптом — хруст при движениях в поражённых сегментах. Он появляется из-за патологического соприкосновения сочленений и костных разрастаний.

И, наконец, на запущенных стадиях в результате грубой деформации позвоночника возникает ограничение движений, вплоть до их отсутствия в поражённых отделах и частичного или полного обездвиживания конечности.

Давление костно-мышечных структур на нервные корешки часто уменьшает или наоборот усиливает чувствительность. При этом возникает онемение или ощущение, похожее на ожог крапивы.

Патогенез поясничного спондилеза

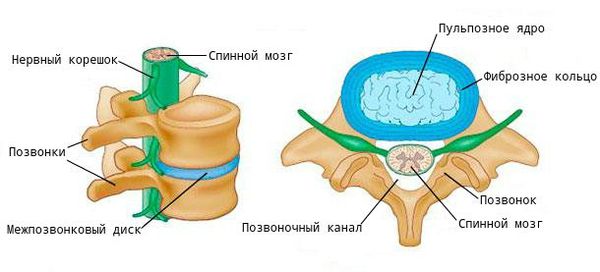

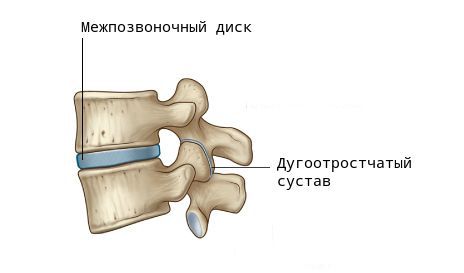

При ходьбе, беге, прыжках и других движениях возникают толчки и сотрясения, воздействующие на позвоночник. В норме межпозвоночные диски (МПД) и мелкие дугоотростчатые (фасеточные) суставы смягчают их и обеспечивают подвижность шейного и поясничного отделов.

Но уже после 20 лет в сосудах начинаются возрастные изменения, постепенно ухудшается кровоснабжение. МПД теряют эластичность, нарушаются механизмы их регенерации [5]. Кроме того, в хряще (диске) снижается уровень гликозамингликанов: хондроитинсульфата, кератансульфата, гиалуроновой кислоты. Это приводит к постепенному обезвоживанию хряща, вторичному “сморщиванию” и последующему разрушению. Такой диск хуже выдерживает нагрузку, сдавливается и не выполняет свои функции.

Помимо этого, при деградации хрящевой ткани, нарушается выделение цитокинов — молекул, обеспечивающих передачу сигналов между клетками. В результате образуются аутоантитела (соединения, которые борются против клеток организма), и возникает местное воспаление. В ответ на это костная ткань разрастается — формируются остеофиты. Организм “выращивает” их для защиты, чтобы ограничить движения в позвоночнике и уменьшить нагрузку. Выраженные остеофитные комплексы могут обездвижить некоторые отделы, а их воздействие на окружающие мягкие ткани вызывает боль.

Классификация и стадии развития поясничного спондилеза

В зависимости от уровня поражения позвоночника спондилёз делится на шейный, грудной, поясничный и многоуровневый — с поражением двух и более отделов.

По происхождению выделяют:

- травматический;

- дегенеративный;

- воспалительный.

Степень тяжести спондилёза оценивают по критериям Minesterium fur Gesundheitswesen [7]. Важный показатель для оценки — высота МПД (уплотнение дисков со временем приводит к её уменьшению):

- 0-я стадия — норма, МПД не уменьшены;

- 1-я стадия — минимальный спондилёз, незначительное снижение высоты МПД и/или малые (до 2 мм) единичные передние или боковые остеофиты;

- 2-я стадия — умеренный спондилёз, снижение высоты МПД (не менее 50 % от высоты одного из смежных незатронутых дисков) и/или остеофиты размером 3-5 мм передний или боковой, 1-2 мм задний;

- 3-я стадия — тяжёлый спондилёз, значительное снижение высоты МПД (> 50 %), и/или крупные остеофиты (> 5 мм передний или боковой, > 2 мм задний).

Осложнения поясничного спондилеза

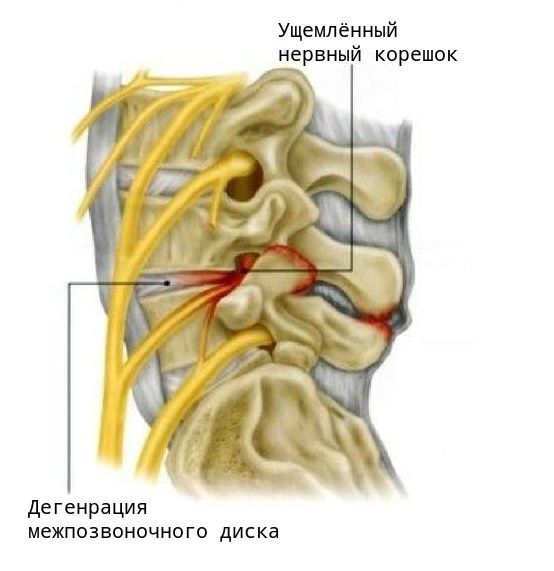

Самое распространённое осложнение поясничного спондилёза — это деформация позвоночного столба, которая приводит к выраженному ограничению движений в нём. Часто пациенты не могут совершить даже элементарные действия, например наклонить туловище вперёд и в сторону или самостоятельно завязать шнурки. Но самое грозное осложнение спондилёза — это корешковый синдром, возникающий в результате сдавливания спинномозговых корешков. В зависимости от степени поражения корешка это могут быть различные чувствительные, двигательные и трофические нарушения, вплоть до полной парализации конечности и нарушения функций тазовых органов.

Первым и наиболее характерным проявлением корешкового синдрома является боль в месте сдавления корешка и по ходу соответствующего ему нерва. Болевые ощущения распространяются от позвоночника к ноге. Боль обычно интенсивная, пронизывающая и, как правило, односторонняя. Она возникает в виде “прострелов” в области позвоночника с “отдачей” в разные части тела, либо может быть постоянной, усиливающейся при неосторожном движении, наклоне, подъёме тяжести, даже при кашле или во время чихания. Приступ боли при корешковом синдроме может быть спровоцирован физическим или эмоциональным напряжением, переохлаждением. Другие проявления синдрома — нарушения чувствительности по ходу определённого нерва, снижение силы мышц и их гипотрофия.

Диагностика поясничного спондилеза

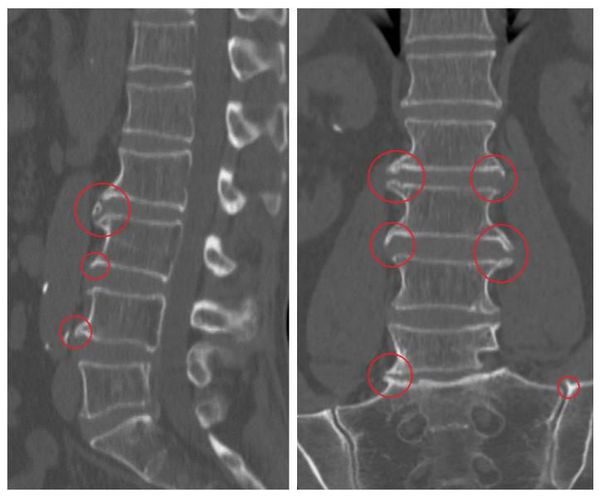

Основной метод диагностики — это рентгенография: на снимках заметно снижение высоты позвоночных дисков, деформация, наличие остеофитов. В зависимости от степени развития заболевания эти признаки прогрессивно увеличиваются.

Диагностика спондилёза не вызывает сложностей, гораздо труднее определить первичную причину патологии. Для этого проводят следующие обследования:

- анализ крови на воспалительные, ревматические, эндокринологические и обменные процессы;

- при поражении нервных корешков рекомендовано проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) позвоночника, а также электронейромиографии (ЭНМГ) вовлечённых конечностей.

В зависимости от стадии заболевания рентгенологические признаки выражены в разной степени:

- Сомнительные рентгенологические признаки.

- Минимальные изменения (небольшое снижение высоты дисков, единичные остеофиты).

- Умеренные проявления (умеренное снижение высоты дисков, множественные остеофиты).

- Выраженные изменения (практически полное отсутствие диска, грубые остеофитные комплексы).

Лечение поясничного спондилеза

Лечение спондилёза можно разделить на две группы, которые будут зависеть от фазы заболевания:

1. Острая. Применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), миорелаксанты и витамины группы В. Терапия может приводить к побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому необходимо принимать препараты, регулирующие кислотность (омез, омепразол, нольпаза и др.). На данной стадии эффективным будет физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, лазеротерапия, лечение электрическим током, рефлексотерапия.

2. Хроническая. При хронической боли в спине к лечению добавляют антидепрессанты, слабые опиоиды (Трамадол), препараты капсаицина [6]. Применение антидепрессантов обусловлено тесной связью между хронической болью и депрессией: по разным данным, депрессией страдают 30-87 % пациентов. Также для лечения и профилактики рекомендованы следующие меры:

- Лечебная физкультура (ЛФК). Не стоит путать её с фитнесом или со спортом — спортивные нагрузки и некоторые упражнения не всегда полезны для организма. Индивидуальный комплекс упражнений составляет врач ЛФК, делая акцент на укрепление и растяжение мышц. Если возможности подобрать данный комплекс с дипломированным специалистом нет, то можно проконсультироваться с неврологом по основным полезным и нежелательным видам физической активности.

- Хондропротекторы. Существует целый ряд препаратов, содержащих в себе основные компоненты хрящевой ткани: хондроитины, глюкозамины, гиалуроновую кислоту. В нашей стране и странах СНГ популярен препарат Алфлутоп с экстрактом из морских организмов. По заявлению производителей, он стимулирует регенерацию интерстициальной ткани и тканей суставного хряща. (В некоторых российских исследованиях есть данные об ослаблении болевого синдрома или полном его устранении, уменьшение контрактур при внутримышечном использовании [9]. Однако клинических доказательств эффективности препарата недостаточно, а эксперты отмечают, что хондропротекторы не имеют значительного преимущества в сравнении с плацебо [4] — Прим. ред.).

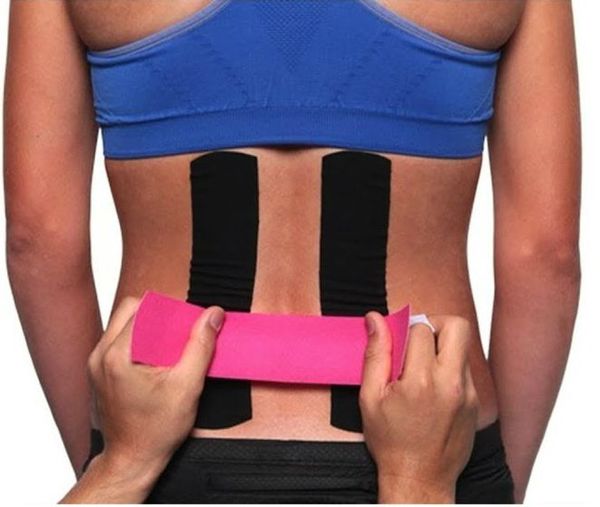

- Кинезиотейпирование — наложение специального эластичного пластыря (тейпа) на поражённые участки тела. Эластичный тейп, приклеенный к коже, приподнимает её и приводит к образованию складок. Таким образом, увеличивается расстояние между кожей и мышечной тканью. Происходит уменьшение давления на сосуды, расположенные в этой области, их просвет расширяется, это вызывает улучшение местного кровообращения и лимфооттока [10]. (Согласно данным современных исследований, метод кинезиотейпирования не приносит существенной пользы, либо его эффект слишком мал, чтобы быть клинически значимым [11] — Прим. ред.).

Для улучшения состояния важно лечить сопутствующие патологии, которые способны вызывать обострение спондилёза. В случае неэффективности консервативной терапии проводят хирургическое лечение — операцию на позвоночнике. Необходимость операции и тактику проведения определяет нейрохирург, к которому направляет лечащий врач. Хирургическое вмешательство показано, если:

- есть явные признаки защемления нервного ствола межпозвонковым диском или костным отростком;

- определено сдавление спинного мозга;

- без операции произойдет непоправимое повреждение участков нервной системы;

- хроническая боль не устраняется другими методами.

Важно знать, что операция не приведёт к полному излечению, она только предотвратит дальнейшее ухудшение. Возможны следующих типы хирургических вмешательств:

- Передняя дискэктомия — частичное или полное удаление поражённого межпозвоночного диска. Метод применяют, если деформированный межпозвоночный диск давит на нерв.

- Декомпрессионная ламинэктомия — удаление дужки одного или нескольких позвонков с целью уменьшения давления костной ткани на спинной мозг.

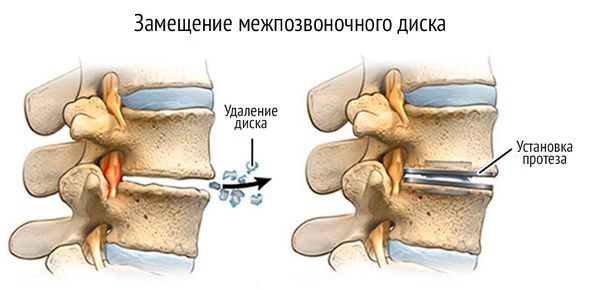

- Протезирование позвоночного диска — метод, при котором изношенный диск заменяют искусственным. Поврежденный диск удаляется и при помощи специальных высокоточных инструментов, а в межтеловый промежуток вставляется имплант.

После операции важную роль играет лечебная физкультура. Она помогает преодолеть атрофию мышц и нормализует кровообращение. Комплекс упражнений ЛФК подбирают в зависимости от степени и характера оперативного вмешательства и времени, прошедшего после него, а также возраста больного и состояния его сердечно-сосудистой системы.

Прогноз. Профилактика

Болевой синдром даже на ранних стадиях значительно снижает качество жизни, а со временем прогрессирующие корешковые синдромы, снижение гибкости и ограничение движений в позвоночнике могут стать причиной инвалидности.

На данный момент не существует способа полностью излечить дегенеративные заболевания позвоночника. Снятие болевого синдрома — это лишь временное симптоматическое облегчение. Основная же задача заключается в приостановлении дальнейшего процесса разрушения. Добиться этого можно лишь регулярными и планомерными лечебно-профилактическими мероприятиями:

- вести здоровый образ жизни (не нагружать позвоночник, правильно и полноценно питаться, умеренно заниматься физкультурой и спортом);

- своевременно обращаться к врачу и соблюдать его рекомендации;

- при необходимости проходить профилактические курсы лечения.

Источник

Из этой статьи вы узнаете о спондилезе пояснично-крестцового отдела позвоночника: что это такое, как развивается заболевание. Причины, виды и симптомы патологии. Методы лечения.

Автор статьи: Ячная Алина, хирург-онколог, высшее медицинское образование по специальности “Лечебное дело”.

Дата публикации статьи: 16.05.2019

Дата обновления статьи: 19.12.2020

Содержание статьи:

- Причины и виды патологии

- Симптомы

- Диагностика: анализы крови, МРТ, рентген

- Лечение: консервативное, хирургическое

- Упражнения для укрепления мышц спины

- Профилактика спондилеза

- Прогноз

- Первоисточники информации, научные материалы по теме

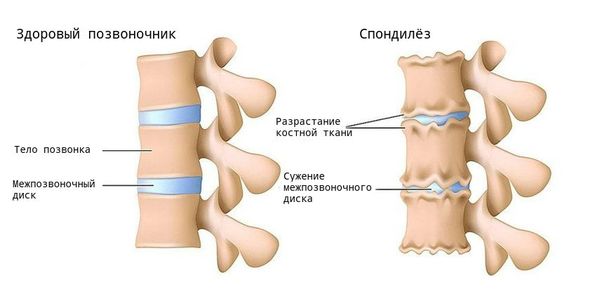

Спондилез – дегенеративно-дистрофический процесс (то есть происходит поражение, разрушение тканей, нарушение функций) в позвонках, который приводит к вторичному разрастанию костной ткани тел поясничных и крестцовых позвонков.

Все позвонки соединены между собой губчатыми дисками – своеобразными прокладками, которые обеспечивают амортизацию при движениях позвоночного столба.

При спондилезе волокна межпозвоночных дисков постепенно замещаются соединительной тканью и теряют свою прочность. Их губчатое вещество под действием каждодневных нагрузок «разъезжается» и выходит за пределы тел позвонков, травмируя окружающие позвоночник связки.

В месте такой травмы изливается небольшое количество крови, формируя микрогематомы. Они стимулируют избыточный рост прилегающей костной ткани тел позвонков с образованием остеофитов – костных шипов или выростов.

Шиповидные разрастания костной ткани по краям тел позвонков

Шиповидные разрастания костной ткани по краям тел позвонков Строение пояснично-крестцового отдела позвоночника: А – вид сзади; В – вид сбоку. Нажмите на фото для увеличения

Строение пояснично-крестцового отдела позвоночника: А – вид сзади; В – вид сбоку. Нажмите на фото для увеличения

Остеофиты тоже травмируют межпозвонковый диск, связки и мышцы, которыми укреплен позвоночный столб. Кровоизлияния возникают снова. На этом основан механизм образования новых костных выростов в поясничном отделе позвоночника и дальнейшего распространения патологии.

Остеофиты утолщаются, увеличиваются в размере и на последней стадии заболевания происходит их сращение с соседним позвонком. Такие костные мостики по форме напоминают скобы. Они полностью обездвиживают и деформируют позвоночник в зоне патологических изменений. Поэтому недуг часто называют деформирующим спондилезом пояснично-крестцового отдела.

Нажмите на фото для увеличения

Нажмите на фото для увеличения

Причина первых признаков заболевания (болевых ощущений в спине) – постоянная травматизация мышц. Они приходят в напряжение и фиксируют позвоночный столб в неправильном положении, что еще больше усиливает их раздражение и вызывает боль.

При спондилезе крестца и поясницы шипы развиваются преимущественно в передней и боковой частях позвонков, блокируя дальнейшее выпячивание губчатого вещества. Поэтому диск начинает смещаться кзади, в сторону спинномозгового канала. Межпозвоночный диск давит на нервные волокна, что распространяет болевой синдром на ягодицы и бедра.

Длительное сдавление спинного мозга в поясничном и крестцовом отделах позвоночника чревато разрушением нервных окончаний, развитием слабости в мышцах ног и нарушением функции органов малого таза.

Изолированный спондилез поясничного сегмента редко приводит к таким серьезным осложнениям, но его сочетание с дегенеративными (разрушительными) изменениями межпозвоночных дисков (остеохондроз) и межпозвонковых суставов (спондилоартроз) повышает риск развития сдавления спинного мозга.

Сам спондилез развивается в течение десятков лет и большую часть этого времени никак не беспокоит пациентов. Даже на последней стадии патологических изменений боли носят умеренный характер, а нарушение подвижности есть лишь в легкой степени.

Остановить разрушительный патологический процесс нельзя, но можно замедлить его развитие, если проводить необходимую терапию и укреплять мышцы специальной гимнастикой.

Лечение спондилеза поясничного отдела и крестца проводят травматологи-ортопеды и неврологи, а в специализированных центрах – врачи-вертебрологи. В случае вовлечения в патологический процесс волокон спинного мозга нужно обратиться к нейрохирургу.

Причины и виды патологии

Спондилез поясничного и крестцового сегмента позвоночного столба одинаково часто поражает женщин и мужчин. Недуг возникает в любом возрасте, но в большинстве случаев болеют люди после 55–65 лет.

Вид болезни определяет причина, которая «запустила» процесс перерождения нормальной ткани диска.

- Реактивный спондилез. Он вызван воспалением в позвонках – спондилитом. Это самый редкий вид недуга. Встречается у 5–8 % пациентов.

- Спонтанный спондилез. Эта форма – проявление возрастного старения тканей или развивается на фоне преждевременного изнашивания межпозвонковых дисков из-за интенсивных, чрезмерных нагрузок (профессиональный спорт, работа с тяжестями, лишний вес, травма позвоночника). Спонтанный вид составляет 43–45 % случаев недуга.

- Статический спондилез. Он связан с нарушением равномерности нагрузки на элементы позвонка, что происходит при искривлении позвоночника на фоне сколиоза, кифоза и лордоза, а также при спондилоартрозе и остеохондрозе. Эта форма патологии встречается у 50 % заболевших.

Симптомы

Спондилез пояснично-крестцового отдела в 63–73 % имеет трехстадийное клиническое течение. У остальных больных, даже на этапе крайней деформации межпозвонковых сегментов, никаких симптомов заболевания нет:

- Классическое развитие недуга на первой стадии не вызывает ухудшения состояния. Человек выполняет привычные для него дела и нагрузки без негативных проявлений.

- На втором этапе спондилез доставляет умеренное беспокойство, но трудоспособность остается по-прежнему высокой.

- Третья фаза болезни протекает с более яркой симптоматикой, но выраженное ухудшение состояния вызывает лишь защемление нервных волокон. Если этого не происходит, пациент может выполнять почти все нагрузки, но с регулярным отдыхом.

1 стадия, или фаза начальных проявлений

- На этом этапе беспокоит чувство дискомфорта или неловкости в пояснице.

- Проявления возникают периодически, после длительного нахождения в одной позе, тяжелой работы или переохлаждения.

- Дискомфорт максимально выражен вечером, но к пробуждению полностью проходит.

2 стадия, или фаза болевых ощущений

- На втором этапе человека беспокоят умеренные, тянущие болевые ощущения в пояснице и копчике.

- Боли непостоянные, длительное время могут отсутствовать.

- Болезненность нарастает в ночное время, но после сна остается только чувство дискомфорта и скованности при наклонах.

- Движения в позвоночном столбе в полном объеме, резкие наклоны и повороты вызывают болевой синдром.

Деформирующий спондилез на 3D-моделях позвоночника: по краям тел позвонков расположены множественные остеофиты

Деформирующий спондилез на 3D-моделях позвоночника: по краям тел позвонков расположены множественные остеофиты

3 стадия, или фаза осложнений

- Пациентов беспокоит постоянная болезненность в пояснице и копчике.

- Днем боли умеренного характера, но в ночное время их интенсивность значительно нарастает.

- Иногда болевой синдром мешает спать.

- При вовлечении спинного мозга беспокоит выраженная боль в спине, ягодицах и ногах. Чаще только с одной стороны.

- Болезненность ограничивает подвижность в позвоночнике: сделать глубокий наклон или прогнуться назад уже невозможно.

- Из-за боли человек вынужденно делает каждое движение более медленно.

Диагностика: анализы крови, МРТ, рентген

Спондилез длительное время протекает скрытно, часто его выявляют случайно – при проведении рентгена по другому поводу.

Проявления недуга редко позволяют заподозрить правильный диагноз, поэтому любой болевой синдром в области спины требует дополнительных исследований.

| Диагностическая процедура | Что можно увидеть |

|---|---|

Анализы крови | Специфических маркеров спондилеза нет. Исследование проводят для исключения другой патологии позвоночника (ревматоидный спондилоартрит). |

Рентген в нескольких проекциях | В фазу начальных проявлений костные выросты единичные, не деформируют контуры позвонков. Фазе болевых ощущений соответствует картина множественных остеофитов, которые выходят за край тела позвонка, могут быть единичные сращения с вышележащим сегментом. На этапе фазы осложнений костные шипы крупного размера, есть сращения в форме скоб между позвонками. |

Магнитная томография (МРТ) | Исследование позволяет провести оценку всех структур позвоночного столба: костной ткани, дисков, связок и окружающих мышц. Метод считают лучшим в плане диагностики спондилеза и других патологий позвоночника. |

Деформирующий спондилез на КТ: стрелкой отмечен задний остеофит 3-го поясничного позвонка; в красных кружках – множественные «клювовидные» остеофиты

Деформирующий спондилез на КТ: стрелкой отмечен задний остеофит 3-го поясничного позвонка; в красных кружках – множественные «клювовидные» остеофиты

Лечение: консервативное, хирургическое

Пояснично-крестцовый спондилез – неизлечимая, хроническая патология, в результате которой происходит сращение и деформация позвоночных сегментов.

Несмотря на это, полноценное лечение недуга позволяет:

- Замедлить разрушение дисков.

- Снять болевой синдром.

- Укрепить мышцы.

- Улучшить двигательную функцию позвоночника.

- Избежать повреждения волокон спинного мозга.

Медикаментозная терапия

| Группы лекарственных препаратов | Примеры лекарств |

|---|---|

Средства для уменьшения и снятия боли | Мовалис Мелоксикам Ибупрофен Трамадол |

Лекарства, укрепляющие межпозвоночные диски | Дона Хондроитин Структум Терафлекс |

Препараты, которые снимают напряжение мышц | Миорикс Тизанидин |

Витаминно-минеральные комплексы для укрепления костной ткани и восстановления поврежденных нервных волокон | Витрум Алфавит Центрум |

Гормональные средства для снятия отека, воспаления и боли | Дипроспан Преднизолон |

Физиотерапия и мануальное лечение

Лечение спондилеза пояснично-крестцового отдела позвоночника обязательно включает процедуры для улучшения местного кровотока и снятия мышечного напряжения.

| Физиотерапия | Мануальное лечение |

|---|---|

Ультрафиолетовое облучение | Массаж |

Электрофорез с обезболивающими лекарствами | Иглорефлексотерапия |

Аппликации с парафином | |

Диатермические токи |

Упражнения для укрепления мышц спины

Для расслабления и укрепления мышц проводят лечебные физкультурные тренировки. Гимнастика запрещена в период выраженного болевого синдрома и при сдавлении тканей спинного мозга. Разрешение на проведение самостоятельных тренировок дома должен дать лечащий врач.

Общие правила:

- первые 2–5 дней делать каждое упражнение по 3 раза, потом постепенно довести до 10–15;

- общее время занятий не более 20–30 минут;

- тренировки необходимо проводить ежедневно;

- все движения делать медленно, плавно, без рывков;

- при нарастании болевых ощущений гимнастику прекратить.

| Исходное положение | Что делать |

|---|---|

Сядьте на пол, выпрямите и разведите ноги в стороны | Поочередно наклонитесь к каждой ноге, стараясь обхватить стопу |

Встаньте на четвереньки | Прогните спину и опустите таз, потом округлите спину, стараясь коснуться подбородком груди |

Лягте на спину, согните и обхватите ноги | Округлите спину, покачайтесь, касаясь поверхности спиной Упражнение делайте на тренировочном коврике или ковре |

Встаньте на четвереньки | Одновременно выпрямите одноименные руку и ногу Задержитесь в такой позе на 10–20 сек |

Встаньте, расставьте ноги на 25–30 см | Делайте наклоны вправо-влево, вперед-назад Объедините наклоны с вращением тела относительно бедер |

Встаньте, ноги сведите вместе | Наклонитесь вперед и обхватите колени Задержитесь в таком положении на 10–20 сек |

Примеры упражнений для пояснично-крестцового отдела позвоночника. Нажмите на фото для увеличения

Примеры упражнений для пояснично-крестцового отдела позвоночника. Нажмите на фото для увеличения

Операция

Если спондилез приводит к ущемлению или сдавлению ткани спинного мозга, проводят хирургическое лечение. Оно включает:

- частичное или полное иссечение межпозвонкового диска с его заменой на искусственный имплант;

- удаление костных выростов;

- фиксацию близлежащих позвонков металлическими конструкциями.

Профилактика спондилеза

Развитие возрастного спондилеза пояснично-крестцового сегмента полностью предотвратить нельзя, так как это закономерный процесс старения тканей организма. Но замедлить процесс дегенерации (разрушения и поражения) межпозвоночных дисков вполне реально.

Цели профилактики:

- улучшить кровоснабжение позвоночника;

- укрепить мышечный каркас;

- снизить нагрузку на межпозвонковые диски.

Для их достижения необходимо соблюдать ряд простых правил:

- Держите вес тела в пределах нормы.

- Избегайте длительного нахождения в одной позе.

- Делайте ежедневно гимнастику.

- Не занимайтесь интенсивными, травмоопасными видами спорта.

- Корректируйте уровень глюкозы в крови и повышенное артериальное давление.

- Не поднимайте вес более 12–15 кг.

- Держите правильную осанку.

- Еженедельно включайте в пищу коллагенсодержащие продукты: холодец, желатин, жирные сорта красной рыбы.

Прогноз

Пояснично-крестцовый спондилез является необратимым патологическим процессом, поэтому невозможно остановить развитие недуга. Но профилактические мероприятия и полноценное лечение позволят замедлить перерождение межпозвонковых дисков и избежать развития осложнений.

Лечебные процедуры необходимо выполнять постоянно. Длительные перерывы в терапии могут стать причиной вовлечения в процесс спинного мозга с развитием неврологического дефицита – слабость в ногах, недержание мочи и кала, нарушение сексуальной функции.

Изолированный (то есть без сопутствующих патологий) спондилез поясницы и крестца редко ведет к потере трудоспособности, а проведение лечения снизит этот риск почти до нуля.

Первоисточники информации, научные материалы по теме

- Манвелов Л. С. Кадыков А. С. Поясничные боли. Лечащий врач, 1999, № 4.

- Грачев Ю. В., Шмырев В. Н. Вертебральная поясничная боль: полифакторное происхождение, симптоматология, принципы лечения. Лечащий врач, 2008 № 5.

https://www.lvrach.ru/2008/05/5153167/ - Дегенеративно–дистрофические поражения позвоночника: диагностика, клиника и лечение. Тюрников В. М. «РМЖ» №26 от 11.11.2008.

https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Degenerativnodistroficheskie_poragheniya__pozvonochnika_diagnostika_klinika_i_lechenie/ - Путилина М. В., Гайкин А. В., Казакова Т. В. Дорсопатия поясничного отдела. Методическое пособие для врачей. М., 2007.

- Манвелов Л. С., Тюрников В. М. Поясничные боли (этиология, клиника, диагностика и лечение). Русский медицинский журнал. Неврология, психиатрия, 2009, Т. 17, № 20.

https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Poyasnichnye_boli__etiologiya_klinika_diagnostika_i_lechenie/ - Сурская Е. В. Современные аспекты лечения дорсопатии. Русский медицинский журнал, 2009, Т. 17, № 20.

https://www.rmj.ru/articles/nevrologiya/Sovremennye_aspekty_lecheniya_dorsopatii/

Загрузка…

Источник