Синдром арнольда киари лечение народными средствами

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Мальформация (врожденная аномалия), или синдром Арнольда-Киари – это патология, возникающая ещё на стадии формирования будущего ребенка, то есть, ещё в период внутриутробного развития плода. Данный дефект представляет собой избыточное сдавливание головного мозга вследствие несоответствия размеров или деформации определенного черепного отдела. Как следствие этого, наблюдается перемещение мозгового ствола и мозжечковых миндалин внутрь большого затылочного отверстия, где обнаруживается их ущемление.

[1], [2], [3], [4]

[1], [2], [3], [4]

Код по МКБ-10

Q07.0 Синдром Арнольда-Киари

Эпидемиология

Патологию нельзя назвать чересчур редкой: синдром встречается примерно у 5 младенцев из 100 тысяч появившихся на свет.

[5], [6], [7]

[5], [6], [7]

Причины синдрома Арнольда-Киари

Достоверные причины аномалии полностью до сих пор не выяснены. Точно можно сказать, что болезнь не связывают с дефектами хромосом.

Более того, многие ученые не признают данный синдром врожденным, считая, что появление заболевания возможно, в том числе, и у взрослых.

Таким образом, можно выделить две категории вероятных причин синдрома Арнольда-Киари.

Причины врожденного характера:

- черепная коробка во время внутриутробного развития претерпевает изменения – например, формируется уменьшенная задняя черепная ямка, что становится препятствием для нормального расположения мозжечка. Могут быть и другие нарушения в росте и развитии костного аппарата, который не соответствует по параметрам головному мозгу;

- внутриутробно формируется слишком большое одноименное затылочное отверстие.

Причины приобретенного характера:

- травмы черепной коробки и мозга ребенка в процессе родовой деятельности;

- ликворные повреждения спинного мозга с растяжением центрального канала.

Помимо этого, допускается развитие синдрома Арнольда-Киари в результате воздействия других факторов или пороков.

[8], [9], [10], [11]

[8], [9], [10], [11]

Патогенез

В этиологии развития синдрома выделяют некоторые общепринятые факторы риска. Так, синдром Арнольда-Киари у плода может появиться вследствие таких причин:

- самостоятельный или бесконтрольный прием медикаментов беременной женщиной;

- употребление спиртных напитков беременной женщиной, а также воздействие никотина;

- вирусные инфекции у женщины во время беременности.

Однако точный поэтапный патогенез аномалии пока не установлен, что зачастую затрудняет возможную профилактику заболевания.

[12], [13]

[12], [13]

Симптомы синдрома Арнольда-Киари

Синдром Арнольда-Киари у взрослых чаще всего имеет I тип аномалии. Симптомы, характерные для I степени заболевания, появляются одновременно с перманентной болью в голове:

- диспепсия, приступы тошноты;

- слабость в руках, парестезии;

- боль в шейном отделе позвоночника;

- ощущение шума в ушах;

- шаткость во время ходьбы;

- диплопия;

- трудности с глотанием, неясность разговорной речи.

Первые признаки II степени синдрома Арнольда-Киари проявляются непосредственно после появления малыша на свет, либо в грудном возрасте. Синдром Арнольда-Киари у ребенка проявляется следующими нарушениями:

- нарушения глотания;

- расстройства дыхательной функции, слабость крика ребенка, шумные дыхательные движения с характерным свистом.

Третья степень заболевания является наиболее тяжелой. Зачастую можно наблюдать летальные случаи в результате инфаркта головного или спинного мозга. Для третьей степени синдрома Арнольда-Киари характерны такие признаки:

- при повороте головы у пациента наблюдается потеря зрения или диплопия, иногда головокружение и обморок;

- присутствует тремор, расстройства координации;

- теряется чувствительность части или половины туловища;

- ослабевают лицевые мышцы, мускулатура конечностей и тела;

- появляются трудности с мочеиспусканием.

В зависимости от степени и симптоматики назначают различные виды лечения патологии.

Стадии

Степени, или типы синдрома, отличаются между собой структурными особенностями мозговых тканей, ущемленных в спинномозговом канале, а также наличием нарушений формирования элементов мозга и глубиной ущемления.

- При I типе ущемление происходит относительно низко (в области шейного отдела), функции головного мозга находятся в пределах нормы.

- При II типе наблюдается перемещение мозжечка внутрь большого затылочного отверстия одновременно с наличием дефектов спинного и головного мозга.

- При III типе обнаруживается затылочная грыжа с полным перемещением заднемозговых структур в увеличенное большое затылочное отверстие. Подобная степень синдрома Арнольда-Киари обладает наихудшим прогнозом и в большинстве случаев заканчивается летально.

[14], [15], [16]

[14], [15], [16]

Осложнения и последствия

- Паралич, который является следствием давления на спинномозговые структуры.

- Скопление жидкости в головном мозге (гидроцефалия).

- Формирование кистозного или полостного образования в позвоночнике (сирингомиелия).

- Инфаркт головного или спинного мозга.

- Апноэ, летальный исход.

[17], [18], [19], [20], [21], [22]

[17], [18], [19], [20], [21], [22]

Диагностика синдрома Арнольда-Киари

Анализы для диагностики синдрома Арнольда-Киари обычно малоинформативны. Для уточнения диагноза возможно проведение люмбальной пункции с последующим анализом спинномозговой жидкости.

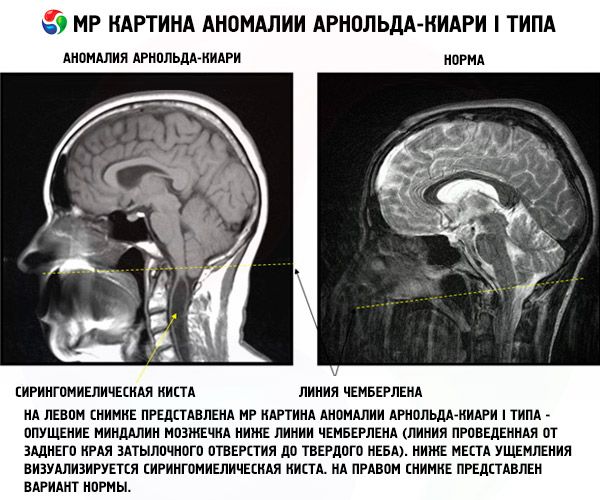

Инструментальная диагностика синдрома Арнольда-Киари заключается в назначении магнитно-резонансной томографии, которую проводят в неврологических клиниках и отделениях. Метод МРТ позволяет обследовать шейную, грудную часть позвоночника и черепную коробку.

Большая доля заболеваний обнаруживается при наружном осмотре: обращается внимание на походку, наличие чувствительности и прочие характерные признаки.

[23], [24], [25], [26], [27]

[23], [24], [25], [26], [27]

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика синдрома Арнольда-Киари проводится с вторичным смещением миндалин мозжечка вследствие повышенного внутричерепного давления, вызванного опухолью, обширной гематомой и пр.

[28], [29], [30]

[28], [29], [30]

Лечение синдрома Арнольда-Киари

Если пациент не высказывает существенных жалоб, кроме интенсивных болезненных ощущений, то ему назначается медикаментозное лечение с различными комбинациями нестероидных противовоспалительных средств, ноотропов и препаратов миорелаксирующего действия.

Лекарства, которые применяют для облегчения состояния пациента с синдромом Арнольда-Киари:

Мелоксикам | |

Дозировка препарата | Назначают внутрь по 1-2 таб. в день. |

Побочные проявления | Диспепсия, анемия, отеки. |

Особые указания | Не применяется для лечения детей до 15 лет. |

Пирацетам | |

Дозировка препарата | Назначают от 30 до 160 мг на килограмм веса в сутки, примерно за три приема. Курс терапии – до 2-х месяцев. |

Побочные проявления | Диспепсия, тревожность, усиление либидо. |

Особые указания | При бессоннице вечернюю дозу препарата переносят на послеобеденный прием. |

Ибупрофен | |

Дозировка препарата | Принимают по 200 мг до 4-х раз в день. |

Побочные проявления | Боли в животе, диспепсия, тахикардия, аллергические реакции, потливость. |

Особые указания | Не используют для лечения детей до 6 лет. |

Мидокалм | |

Дозировка препарата | Назначают индивидуально по 50-150 мг до 3-х раз в сутки. |

Побочные проявления | Ощущение слабости в мышцах, понижение кровяного давления, диспепсия, аллергические проявления. |

Особые указания | Не назначают детям до 6 лет. |

Дополнительно назначаются витамины группы B в высоких дозах. Эти витамины активно участвуют в большинстве биохимических процессов, обеспечивая нормальную функцию нервной системы. Например, тиамин, который находится в мембранах нейронов, в значительной степени влияет на восстановительные процессы поврежденных путей нервной проводимости. Пиридоксин обеспечивает выработку транспортных протеинов в осевых цилиндрах, а также служит качественным антиоксидантом.

Продолжительный прием завышенных доз витаминов B1 и B12 не сопровождается побочными проявлениями. Прием витамина B6 в количестве более 500 мг в сутки может стать причиной развития сенсорной полиневропатии.

Наиболее распространенным витаминным средством, которое применяется при синдроме Арнольда-Киари, является Мильгамма – препарат, в состав которого входит 100 мг тиамина и пиридоксина, и 1000 мкг цианокобаламина. Курс лечения начинают с 10 инъекций препарата, далее переходя на пероральный прием.

В качестве вспомогательной методики хорошо себя зарекомендовало физиотерапевтическое лечение. Обычно неврологи рекомендуют пациентам следующие процедуры:

- криотерапия – активирует регуляторные системы организма, стимулирует иммунную и эндокринную системы, обезболивает;

- лазеротерапия – улучшает микроциркуляцию и питание тканей в поврежденном месте;

- магнитотерапия – помогает запустить внутренние оздоровительные резервы организма.

Физиотерапия успешно дополняет лечение медикаментами, что позволяет добиться более устойчивых положительных результатов.

Успешно применяется для облегчения синдрома Арнольда-Киари и гомеопатия. Основной принцип гомеопатического лечения – это применение ничтожно мизерных дозировок растительных средств, которые действуют в противовес заболеванию. Дозы гомеопатических препаратов называют «разведениями»: они могут быть десятинными или сотенными. Для изготовления лекарств применяют, как правило, растительные экстракты и, большей частью, спирт.

Гомеопатические средства применяют согласно общепринятым правилам: за полчаса до приема пищи, либо через полчаса после еды. Гранулы или жидкость следует подержать в ротовой полости для рассасывания.

Аневро | Принимают по 8-10 гранул трижды в сутки. | Обезболивает, успокаивает, способствует восстановлению поврежденных нервных волокон. |

Валериана Хеель | Принимают по 15 капель трижды в сутки. | Нормализует сон, облегчает психосоматическую симптоматику. |

Невросед | Принимают по 8-10 гранул трижды в день. | Устраняет раздражительность, успокаивает и сглаживает проявление невротических реакций. |

Вертигохеель | Принимают по 1 таблетке или по 10 капель трижды в сутки. | Устраняет головокружения, облегчает симптоматику при черепно-мозговых повреждениях. |

Спигелон | Принимают по 1 таблетке трижды в сутки. | Обезболивает, снимает напряжение. |

Гомеопатические препараты имеются в продаже в свободном доступе. Побочные эффекты при их приеме практически отсутствуют, однако принимать медикаменты без консультации врача настоятельно не рекомендуется.

Если медикаментозная терапия не улучшает динамику синдрома Арнольда-Киари, а такие признаки, как парестезии, мышечная слабость, нарушение зрительной функции или сознания, остаются, то врач назначает плановое или срочное оперативное лечение.

Наиболее распространенным хирургическим вмешательством при синдроме Арнольда-Киари является субокципитальная краниэктомия – расширение большого затылочного отверстия методом распиливания элемента затылочной кости с удалением дужки шейного позвонка. В результате операции снижается непосредственное давление на ствол головного мозга и стабилизируется циркуляция ликвора.

После костной резекции хирург проводит пластику твердой мозговой оболочки, одновременно увеличивая заднюю черепную ямку. Пластическую операцию проводят, используя собственные ткани больного – к примеру, апоневроз или часть надкостницы. В некоторых случаях применяют тканевые искусственные заменители.

В завершение операции рану ушивают, иногда устанавливая титановые пластины-стабилизаторы. Необходимость в их установке решается в индивидуальном порядке.

Как правило, стандартная операция продолжается от 2-х до 4-х часов. Реабилитационный период составляет 1-2 недели.

Народное лечение

Народные рецепты для лечения синдрома Арнольда-Киари, прежде всего, направлены на купирование болевого синдрома и расслабления пораженной спазмом мускулатуры. Такое лечение не может заменить традиционную терапию, зато эффективно может её дополнить.

- Заливают 200 мл горячей воды 2 ст. л. травы или корневища алтея, настаивают в течение ночи. Используют для постановки компрессов по нескольку раз в сутки, до облегчения состояния.

- Отваривают куриное яйцо, очищают его горячим, разрезают пополам и прикладывают к больному месту. Снимают, когда яйцо полностью остынет.

- Прикладывают компрессы из чистого натурального меда.

- Заваривают кипятком (200 мл) 1 ст. л. папоротника, удерживают на слабом огне до 20 минут. Остужают и принимают по 50 мл перед каждым приемом пищи.

- Заваривают кипятком (200 мл) 1 ст. л. листьев малины, удерживают на слабом огне до 5 минут. Остужают и пьют по 5 ст. л. три раза в сутки до приема пищи.

Лечение травами помогает значительно улучшить состояние больного синдромом Арнольда-Киари. Кроме боли, травы нормализуют работу нервной системы, улучшают настроение и сон.

- Берут по 1 ст. л. сухого сырья аниса, базилика и петрушки, заливают 700 мл кипящей воды, настаивают 2 ч и профильтровывают. Принимают по 200 мл утром, днем и вечером перед приемом пищи.

- Заливают 700 мл воды равную смесь из шалфея, тимьяна и фенхеля (3 ст. л.). Настаивают до 2-х ч, фильтруют и принимают по стакану трижды в сутки до приема пищи.

- Заваривают смесь из мелиссы, базилика и розмарина (по 2 ст. л.) в 750 мл кипящей воды. Настаивают и фильтруют, после чего принимают по 200 мл трижды в сутки до приема пищи.

[31], [32], [33]

[31], [32], [33]

Кинезиологические упражнения

Кинезиологическая гимнастика – это специальный комплекс физических занятий, которые стабилизируют нервную систему человека. Подобные упражнения вполне могут применяться для облегчения состояния пациентов при синдроме Арнольда-Киари I степени. Как показали исследования, при выполнении кинезиологической гимнастики всего один раз в 7 дней можно добиться улучшения мировосприятия и самочувствия, снятия последствий стресса, устранения раздражительности и т. п.

Кроме этого, занятия позволяют наладить синхронную работу мозговых полушарий, улучшить способности концентрировать внимание и запоминать информацию.

Курс упражнений продолжается полтора-два месяца, по 20 минут в день.

- Рекомендуется постепенно ускорять темп гимнастических элементов.

- Большинство упражнений желательно делать с закрытыми глазами (для повышения чувствительности определенных зон головного мозга).

- Упражнения с подключением верхних конечностей рекомендуется сочетать с синхронными движениями глаз.

- Во время дыхательных движений следует стараться подключать визуализацию.

Как показала практика, занятия кинезиологией, помимо развития нервной проводимости, приносят массу удовольствия пациентам.

Профилактика

Из-за отсутствия необходимой информации об этиологии синдрома Арнольда-Киари, определить специфическую профилактику болезни достаточно сложно. Все, что можно сделать – это предупредить будущих родителей о необходимости ведения здорового образа жизни, а также о возможных последствиях курения и употребления алкоголя.

Для рождения здорового ребенка будущая мама должна придерживаться следующих рекомендаций:

- полноценно и сбалансировано питаться;

- отказаться от курения и употребления алкоголя;

- не заниматься самолечением и строго следовать советам и назначениям врача.

Такие правила необходимо соблюдать не только при уже состоявшейся беременности, но и при её планировании.

[34], [35], [36], [37], [38], [39]

[34], [35], [36], [37], [38], [39]

Прогноз

Пациенты с первой или второй степенью заболевания могут вести обычный образ жизни, при отсутствии выраженных клинических симптомов. Если наблюдаются проблемы неврологического характера, то такому больному назначается срочное оперативное вмешательство (что, однако, не всегда позволяет восстановить некоторые неврологические функции).

Третья степень патологии в подавляющем большинстве случаев заканчивается смертью больного.

Если игнорировать синдром Арнольда-Киари, то расстройства будут нарастать, постепенно выводя из строя отделы позвоночника, что рано или поздно заканчивается параличом.

[40]

[40]

Источник

Синдром Арнольда-Киари — врожденная патология краниовертебральной зоны, возникающая в период эмбриогенеза и характеризующаяся деформацией черепа. Опущение структур головного мозга в большое затылочное отверстие приводит к их сдавлению и ущемлению. Дисфункция мозжечка сопровождается нистагмом, шаткой походкой, дискоординацией движений, а поражение продолговатого мозга — изменениями в работе жизненно важных органов и систем.

Впервые синдром был описан в конце 18 века двумя учеными: доктором из Германии Арнольдом Джулиусом и врачом из Австрии Гансом Киари. Аномалию обнаруживают сразу после появления ребенка на свет или несколько позже — в пубертатном или зрелом возрасте. Это зависит от типа синдрома. У взрослых пациентов недуг чаще всего становится неожиданной находкой. Средний возраст больных — 25-40 лет.

Симптоматика патологии также определяется типом мальформации. Хоть синдром и считается врожденным пороком, не всегда его клинические признаки возникают с самого рождения. Иногда они обнаруживаются после 40 лет. У больных возникает цефалгия, напряженность мышц шеи, головокружение, нистагм, обмороки, атаксия, нарушения речи, парез гортани, тугоухость, падение остроты зрения, нарушение процесса глотания, стридор, парестезии, слабость мышц. У большинства пациентов симптомы заболевания полностью отсутствуют. Его обнаруживают случайно, во время комплексного диагностического обследования, проводимого совсем по другому поводу. Пациентам с бессимптомными формами не требуется лечение.

При постановке диагноза учитывают данные осмотра больного и его неврологического статуса, а также результаты томографического исследования мозга. Магнитно-ядерный резонанс позволяет точно и быстро определить наличие трансформации, уровень поражения и степень ущемления головного мозга. Лечение синдрома медикаментозное, физиотерапевтическое и оперативное. Больным выполняют операции по шунтированию мозга и декомпрессии краниовертебральной зоны.

Этиология

Причины синдрома в настоящее время точно не определены. Существует несколько теорий происхождения патологии, но до конца ни одна из них не имеет официального подтверждения. Мнения ученых-неврологов всего мира до сих пор расходятся.

Большинство медиков признают синдром врожденным недугом, сформированным в процессе эмбриогенеза под воздействием негативных факторов внешней среды, оказывающих свое пагубное действие на женский организм при беременности. К ним относятся: самостоятельные использование лекарств, алкоголизм, табакокурение, вирусные инфекции, ионизирующее излучение.

Врожденные причины:

- Дистопия мозжечковых миндалин за пределы задней черепной ямки, имеющей относительно малые размеры;

- Выталкивание растущих структур мозга через затылочное отверстие;

- Неправильное формирование в процессе эмбриогенеза и атипичное развитие в постнатальном периоде костной ткани, приводящее к деформации черепной коробки.

Некоторые ученые определенную роль в развитии синдрома отводят генетическому фактору. В настоящее время можно точно утверждать, что болезнь не связана с хромосомными аномалиями.

Другие ученые придерживаются иной точки зрения относительно происхождения синдрома. Они считают его приобретенным и объясняют свое мнение появлением симптомов патологии у взрослых лиц. Приобретенный синдром возникает под действием экзогенных факторов. У больного новорожденного ребенка череп может иметь нормальное строение без костных аномалий и гипоплазии.

Приобретенные причины:

- Родовой травматизм с поражением черепа и мозга,

- Воздействие цереброспинальной жидкости на стенки спинного мозга,

- Любые ЧМТ,

- Бурный рост мозга в условиях медленно растущих костей черепа.

Симптомы патологии долгое время отсутствуют у больных, а затем внезапно появляются под воздействием провоцирующих факторов: вирусов, травм головы, стрессов.

Опущение основных мозговых структур до шейных позвонков блокирует процесс перетекания ликвора из подпаутинного пространства в спинномозговой канал. Это приводит к дисциркуляторным изменениям. Ликвор, продолжая синтезироваться и никуда не оттекая, скапливается в головном мозге.

Ученый Киари в 1891 году выделил четыре типа аномалии:

- I – выход структурных элементов головного мозга за пределы задней черепной ямки, обусловленный недоразвитием костной ткани этой области. Этот тип клинически проявляется у лиц зрелого возраста.

выход структур мозжечка за пределы ЗЧЯ при аномалия 1 типа

- II — нарушения эмбриогенеза, приводящие к расположению структур мозжечка и продолговатого мозга ниже большого затылочного отверстия.

синдром Арнольда-Киари II типа

- III — эктопия мозговых структур в каудальном направлении с образованием энцефаломенингоцеле.

аномалия III типа

- IV — недоразвитый мозжечок не смещается и не выходит за пределы черепа. Поскольку отсутствует грыжевое выпячивание мозга, этот тип синдрома отсутствует в современной классификации.

Существуют два новых типа синдрома. Тип — мозжечок располагается достаточно низко, но при этом находится в черепной коробке. Тип 1.5 – промежуточная форма, сочетающая признаки I и II типов.

Выделяют три степени тяжести патологии:

- Первая — относительно легкая форма патологии без аномалий мозговых структур и характерных клинических проявлений.

- Вторая — наличие пороков развития ЦНС с врожденным недоразвитием головного мозга и подкорки.

- Третья — аномалии строения головного мозга со смещением мягких тканей в отношении твердых структур, образованием ликворных кист и сглаженностью извилин.

Симптоматика

Аномалия Киари I типа — самая распространенная форма синдрома, клинические признаки которой условно объединены в пять синдромов:

- Гипертензионный синдром проявляется цефалгией, подъемом артериального давления в утренние часы, напряженностью и гипертонусом шейных мышц, дискомфортом и болезненными ощущениями в шейном отделе позвоночника, диспепсическими явлениями, общей астенизацией организма У новорожденных детей возникает общее беспокойство, рвота фонтаном, тремор подбородка и конечностей, нарушается сон. Ребенок постоянно плачет, отказывается от груди.

- При наличии мозжечковых нарушений у больных изменяется произношение, речь становится скандированной, возникает вертикальный нистагм. Они жалуются на частые головокружения, рассогласованность движений, шаткость походки, дрожание рук, нарушение равновесия, дезориентацию в пространстве. Больные с большим трудом выполняют простые целенаправленные действия, в движениях отсутствует четкость и скоординированность.

- Поражение черепно-мозговых нервов проявляется признаками корешкового синдрома. У пациентов ограничивается подвижность языка и мягкого неба, что приводит к нарушению речи и проглатывания пищи. Их голос изменяется в сторону гнусавости и осиплости, речь становится неясной, дыхание затрудненным. Нарушение ночного дыхания отмечаются у большинства больных. У них возникает гипопноэ, центральное или обструктивное апное, при прогрессировании которого развивается острая дыхательная недостаточность. Лица с синдромом плохо слышат и видят, у них двоится в глазах и шумит в ушах. Со стороны органов зрения пациенты отмечают наличие светобоязни и боль при движении глазными яблоками. Офтальмологи часто обнаруживают анизокорию, спазм аккомодации или скотомы. Одним из основных симптомов синдрома является гипестезия – снижение чувствительности кожи лица и конечностей. Подобные патологическое изменения связаны с приглушенным реагированием рецепторов кожи на внешние раздражители: тепло или холод, уколы, удары. В тяжелых случаях нервное окончания вообще перестают воспринимать различные экзогенные воздействия.

- Сирингомиелический синдром — сложный симптомокомплекс, проявляющийся парестезией или онемением конечностей; изменением тонуса мышц и их гипотрофией, приводящей к миастеническим расстройствам; поражением периферических нервов, проявляющимся болью в конечностях; дисфункцией органов таза в виде затрудненной дефекации или самопроизвольного мочеиспускания; возможны артропатии — поражения суставов.

- У больных с пирамидальной недостаточностью снижается сила в нижних конечностях и способность к тонким движениям, ограничивается объем движений, повышается мышечный тонус — так называемая спастичность, например, спастическая походка. Повышение сухожильных рефлексов сочетается с одновременным снижением кожных рефлексов — брюшных. Возможно появление патологических рефлексов. У пациентов страдает мелкая моторика рук.

Любое неосторожное движение усиливает симптомы патологии, делает их более выраженными и яркими. Изменение положения головы — частая причина потери сознания.

Синдром Киари II типа имеет сходные клинические проявления. У новорожденных возникает паралич гортани, врожденный стридор, ночное апноэ, дисфагия, срыгивания, нистагм, гипертонус мышц рук, цианоз кожи. Аномалии III и IV типов не совместимы с жизнью.

Диагностические мероприятия

Аномалия Арнольда-Киари на снимке МРТ

Врачи-неврологи и невропатологи осматривают пациента и выявляют характерные особенности походки, изменение рефлексов и чувствительности на определенных участках тела, слабость в руках и прочие признаки. Все проявления мозжечкового, гидроцефального, бульбарного и прочих синдромов в совокупности позволяют врачу заподозрить аномалию.

После определения неврологического статуса больного требуется проведение комплексного неврологического обследования, включающего инструментальные методы — электроэнцефалографию, УЗИ головного мозга, реоэнцефалографию, ангиографию, рентгенографию. Эти методики выявляют лишь косвенные признаки патологии — изменения, происходящие в организме больного.

Ядерный магнитный резонанс лежит в основе особого нерентгенологического метода исследования – томографии. Этот спектроскопический анализ безопасен для большинства людей. Он дает изображение, состоящее из тонких срезов от магнитнорезонансного сигнала, проходящего через тело человека. На сегодняшний день именно МРТ позволяет быстро и точно поставить диагноз. Томография визуализирует структуру костей и мягкие ткани черепа, определяет пороки мозга и его сосудов.

Лечебный процесс

Лечение аномалии Киари комплексное, включающее медикаментозное воздействие, физиотерапевтические процедуры и хирургическое вмешательство. Именно оно в большинстве случаев помогает справиться с недугом и восстановить нормальную работу всего организма. Возможно применение средств народной медицины, которые дополняют, но не заменяют основное лечение. Использование фитосборов, отваров и настоев лекарственных трав должно быть одобрено лечащим врачом.

Лекарственная терапия и физиотерапия

Если больные испытывают сильную головную боль, боль в шее, мышцах и суставах, им назначают следующие группы препаратов:

- Обезболивающие средства – «Кеторол», «Пенталгин», «Анальгин».

- НПВС для уменьшения боли – «Мелоксикам», «Ибупрофен», «Вольтарен».

- Миорелаксанты для снятия напряжения с мышц шеи – «Мидокалм», «Сирдалуд».

Патогенетическое лечение синдрома включает:

- Препараты, улучшающие мозговое кровообращение – «Пирацетам», «Винпоцетин», «Циннаризин».

- Диуретики для уменьшения образования ликвора и с целью дегидратации – «Фуросемид», «Маннитол».

- Витамины группы В, поддерживающие работу нервной системы на оптимальном уровне и оказывающие антиоксидантное действие – «Тиамин», «Пиридоксин». Наиболее распространенные витаминные средства «Мильгамма», «Нейромультивит», «Комбилипен».

Если состояние больного признают крайне тяжелым, то его госпитализируют сразу в реанимационное отделение. Там пациента подключают к аппарату ИВЛ, устраняют имеющийся отек мозга, предупреждают инфекционные патологии и корректируют неврологические нарушения.

Физиотерапевтическое воздействие дополняет медикаментозное лечение, позволяет быстрее добиться положительных результатов, ускоряет процессы восстановления функций организма и выздоровления больных. Неврологи назначают:

- Криотерапию, оказывающую обезболивающий эффект, стимулирующую работоспособность желез внутренней секреции и укрепляющую иммунитет.

- Лечение лазером, улучшающее трофику и микроциркуляцию в очаге поражения.

- Магнитотерапию, оказывающую общее оздоравливающее действие и запускающую внутренние резервы организма.

В настоящее время особой популярностью пользуется кинезиологическая терапия, которая направлена на развитие умственных способностей и достижение физического здоровья через двигательные упражнения. Ее также включают в схему лечения данного синдрома.

Лечение не проводится вообще, если патология была обнаружена случайно, во время прохождения томографического обследования совсем по другому поводу, и у больного отсутствуют какие-либо характерные симптомы. За состоянием таких пациентов специалисты ведут динамическое наблюдение.

Оперативное вмешательство

Стойкие неврологические нарушения с парестезиями, дистонией мышц, параличами и парезами требуют проведения хирургической коррекции. Оперативное вмешательство показано также в тех случаях, когда медикаментозная терапия на дает положительного результата. Операции преследуют одну цель — устранение сдавления и ущемления мозга, а также восстановление нормальной циркуляции ликвора.

В настоящее время нейрохирурги спасают жизнь больным путем выполнения декомпрессивных и шунтирующих операций. В первом случае выпиливают часть затылочной кости с целью расширения большого отверстия, а во втором создают обходной путь для оттока ликвора по имплантационным трубкам с целью снижения его объема и нормализации внутричерепно?