Рентгенанатомия поясничного отдела позвоночника

VI. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТЕЙ

И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНТГЕНОАНАТОМИИ СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ

Основным методом исследования костей и их соединений у живого человека является рентгенография, а в последние годы используется и электрорентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

Кости в составе скелета располагаются не обособленно, а соединены друг с другом различными видами соединений (непрерывными и прерывными). Соединительнотканные и хрящевые соединения рентгеновские лучи поглощают слабо. На рентгенограмме они имеют вид светлых промежутков между костями. Синостозы дают на рентгенограмме четкую тень костной ткани, отражающую структуру компактного вещества.

Прерывные соединения, или суставы, имеют характерные для каждого сустава рентгенологические особенности. Они связаны с особенностями формы суставных поверхностей, положением каждой кости, находящихся на ней анатомических образований, шириной суставной щели и т.д.

Суставной хрящ на рентгенограмме не виден, поэтому суставные поверхности располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Суставной капсулой и вспомогательными элементами суставов рентгеновские лучи не задерживаются и в норме на рентгенограмме не видны. Для выявления внутрисуставных структур производят пневмоартрографию (рентгенография после введения в полость сустава воздуха, кислорода или закиси азота).

Для получения необходимой информации об исследуемой области рентгенограммы обычно делают в двух взаимноперпендикулярных проекциях: прямой (фасной) и боковой (профильной). Для выявления отдельных структур реже применяются косые или специальные укладки.

Учитывая, что в теле человека имеется более 230 суставов и большое количество непрерывных соединений, рассмотрим рентгеноанатомию наиболее важных в практическом отношении соединений.

Магнитно-резонансная томография дает возможность демонстрировать одномоментно не только костную ткань, но и мягкие ткани позвоночного столба, спинной мозг, межреберные диски и связки, и др.

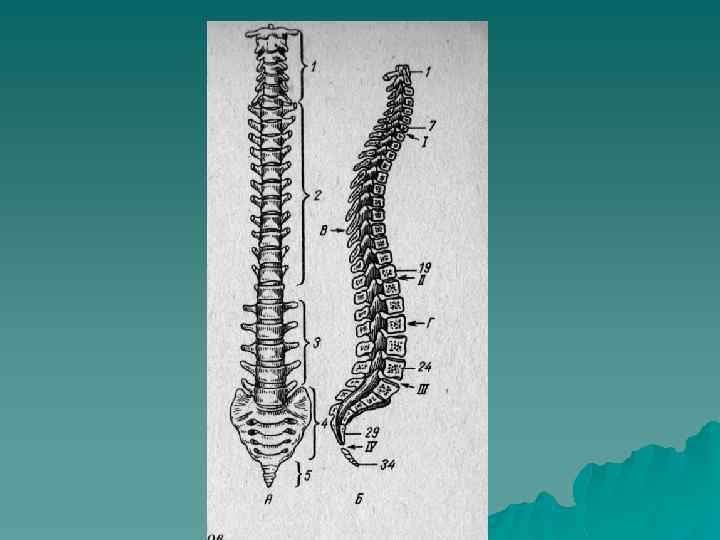

Рентгеноанатомия позвоночного столба

Для каждого отдела характерны свои особенности строения. Так, для изучения шейного отдела позвоночного столба производят рентгенографию в прямой, задней и боковой проекциях (рис. 6.1, 6.2). В задней проекции отчетливо выявляются только III-VII шейные позвонки. I-II позвонки проекционно наслаиваются на кости основания черепа и нижнюю челюсть. В связи с этим для получения изображения I-II шейных позвонков применяют специальную укладку – прямую заднюю проекцию с максимально открытым ртом.

На рентгенограмме в задней прямой проекции остистые отростки расположены по средней линии позвоночного столба, по бокам от тел позвонков проецируются тени поперечных отростков. Тела позвонков, за исключением атланта и осевого позвонка, дают прямоугольную тень. Высота тел позвонков постепенно увеличивается в направлении поясничного отдела. Четко видны поперечные и остистые отростки, ножки дуг, между телами позвонков находятся светлые тени межпозвоночных дисков.

На рентгенограммах, выявленных в боковых проекциях (рис. 6.1), можно изучить все шейные позвонки. Под затылочной костью проецируется первый шейный позвонок. Между передней и задней дугами определяются контуры зуба осевого позвонка. Тело II шейного позвонка имеет четырехугольную форму. Хорошо видна рентгеновская суставная щель межпозвоночного сустава. Межпозвоночные диски легко пропускают рентгеновские лучи, поэтому между телами позвонков образуются просветления. Изображение на рентгенограммах грудного отдела позвоночного столба усложняется за счет наслоения на позвонки теней задних концов ребер. В прямой проекции тела позвонков дают четкую тень прямоугольной формы с ровными контурами. В боковой проекции хорошо прослеживаются тела позвонков, суставные и остистые отростки.

На рентгенограммах поясничной части позвоночника видны четкие тени тел поясничных позвонков, имеющие прямоугольную форму (рис. 6.3) На профильных рентгенограммах видны также различия в расположении остистых отростков (в грудных и верхних поясничных они имеют наклон книзу, у нижних поясничных лежат почти горизонтально и имеют вид прямоугольных пластинок с закругленным концом), межпозвоночные отверстия, дуги с суставными и остистыми отростками.

В прямой задней проекции крестцово-копчиковый отдел позвоночного столба имеет форму клина, обращенного верхушкой книзу. На рентгенограмме пять сросшихся между собой крестцовых позвонков представляет собой единую кость. Места сращения позвонков дают тени в виде тонких поперечных полосок (затемнений). Крестцово-копчиковое соединение на прямой рентгенограмме прослеживается в виде тонкой полоски просветления. Крестец в боковой проекции имеет вид вогнутого вперед клина.

Таким образом, на обзорных рентгенограммах можно установить форму тела позвонка, его контуры, состояние отростков, точки окостенения, ширину и контуры рентгеновской суставной щели между суставными поверхностями, состояние позвоночного канала, варианты количества позвонков, увеличение количества поясничных позвонков – люмбализация, увеличение количества крестцовых позвонков или когда V поясничный позвонок напоминает крестцовый и срастается с поясничной частью или полностью – сакрализация. Обзорные рентгенограммы шейного и поясничного отделов позвоночного столба представлены на рисунках 6.1 и 6.2.

Рис. 6.1 Рентгенограмма шейного отдела позвоночного столба (профильный снимок):

1 – тело позвонка; 2 – просветление, соответствующее межпозвоночному диску; 3 – остистый отросток.

Рис. 6.2 Обзорная рентгенограмма поясничного отдела позвоночного столба (прямая проекция).

Источник

Шейного отдел

Шейный отдел позвоночника должен иметь нормально выраженный физиологический лордоз, не должно быть гиполордоза или гиперлордоза, а так же кифотических деформаций.

Ширина спинного мозга сагиттально > 6-7мм

Сагиттальный диаметр позвоночного канала на уровне:

- С1 больше 21 мм

- С2 больше или равен 20 мм

- С3 больше или равен 17 мм

- C4—7 не менее 14 мм

Высота межпозвонковых дисков: С2 < С3 < С4 < С5 < С6 > С7

Поперечный диаметр на уровне ножек > 20-21 мм

Рис.10 (клик по картинке для увеличения) КТ шейного отдела позвоночника в костном окне, слева аксиальный срез на уровне С1 и корональный реформат справа.

Рис.11 КТ шейного отдела позвоночника в костном окне, справа аксиальный срез на уровне С3 и сагиттальный реформат справа.

Грудной отдел

Грудной отдел должен иметь нормальную степень кифоза (угол кифоза по Stagnara формируется линией, параллельной замыкательным пластинкам Th3 и Th11 = 25°).

Позвоночный канал на грудном уровне имеет округлую форму, что делает эпидуральное пространство узким почти по всей окружности дурального мешка (0,2-0,4 см), а на участке между Th6 и Th9 он наиболее узок.

- Сагиттальный размер: Th1-11 = 13-14 мм, Th12 = 15 мм.

- Поперечный диаметр > 20—21 мм.

- Высота межпозвонковых дисков: самая меньшая на уровне Th1 на уровне Th6-11 приблизительно 4-5 мм, наибольшая на уровне Th11-12

Пояснично-крестцовый отдел

В поясничном отделе форма позвоночного канала, создаваемая телом и дужками позвонка, вариабельна, но чаще она пятиугольная. В норме позвоночный канал в пояснично-крестцовом отделе сужен в переднезаднем диаметре на уровне L3-4 позвонков. Его диаметр каудально увеличивается, и поперечное сечение канала приобретает форму, близкую к треугольной, на уровне L5—S1 У женщин канал имеет тенденцию к расширению в нижней части крестцовой области.

Сагиттальный диаметр значительно уменьшается от L1 к L3, почти неизменен от L3 к L4 и увеличивается от L4 к L5. В норме переднезадний диаметр позвоночного канала в среднем равен 21 мм (15-25мм).

Существует простая и удобная формула определения ширины позвоночного канала:

- нормальный сагиттальный диаметр позвоночного канала не менее 15 мм;

- 11-15 мм — относительный стеноз позвоночного канала;

- менее 10 мм — абсолютный стеноз позвоночного канала.

Уменьшение этого соотношения свидетельствует о сужении канала.

Высота поясничных межпозвонковых дисков 8-12мм, нарастает от L1 до L4—5, обычно уменьшается на уровне L5-S1

Рис.12 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (слева) и костном (справа) окне в сагиттальных реформатах.

Рис.13 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (слева) и костном (справа) окне в сагиттальных реформатах.

Рис.14 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (слева) и костном (справа) окне аксиальные срезы.

Рис.15 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (справа) и костном (слева) окне аксиальные срезы.

Рис.16 МРТ поясничного отдела позвоночника в режиме STIR сагиттальный срез (слева) и Т1 (справа) сагиттальные срезы.

Рис.17 МРТ поясничного отдела позвоночника в режиме Т2 (слева) и Т2 корональный срез (справа).

Рис.18 МРТ поясничного отдела позвоночника в режиме Т2 аксиальные срезы.

Источник

Данилов И.М. “Остеохондроз для проффесионального пациента” – К.: 2010.-416 с.: ил. ISBN 978-966-2263-10-7|

Полная или частичная перепечатка данной статьи, разрешается при установке активной гиперссылки на первоисточник

Автор: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Похожие статьи

Источник

Степень оссификации апофизов тел позвонков

Ядра окостенения апофизов тел позвонков в различных отделах позвоночника появляются не одновременно. Наиболее рано они выявляются в позвонках шейного и верхнегрудного отделов и затем «распространяются» в каудальном направлении. При этом в разных отделах позвоночника возрастные различия в степени созревания позвонков могут достигать 4 лет. Для определения костного возраста ориентируются на наиболее позднюю стадию оссификации, имеющуюся у данного ребенка.

P. Stagnara (1974,1982) выделяет следующие стадии процесса оссификации апофизов тел позвонков: 0 – отсутствие ядер окостенения концевых пластинок тел позвонков, 1 – появление точечных ядер окостенения апофизов, 2 – четко видимые треугольные тени апофизов без срастания с телами позвонков, 3 – начальные признаки срастания апофизов с телами позвонков, 4 – практически полное срастание апофизов при сохранении их прослеживаемого контура, 5 – полное срастание апофизов.

Детальное описание процессов оссификации апофизов тел позвонков приводит также В.И. Садофьева(1990):

I стадия – появление одиночных точечных ядер окостенения, II стадия – множественные островковые ядра окостенения, III стадия – ядра окостенения сливаются в виде «полос», IV стадия – начальные признаки срастания апофизов (обычно – в центральных отделах), V стадия – полное срастание, однако просматриваются участки просветления, VI стадия – полное срастание (завершение созревания позвонка).

Апофизарный тест Риссера (RisserJ-С, 1958). Показатель, получивший название «теста Риссера» и имеющий стандартное буквенное обозначение R, определяется распространенностью зоны оссификации апофиза и его срастанием с крылом подвздошной кости.

Тест используется как один из основных признаков для определения потенциальной возможности прогрессирования идиопатических деформаций позвоночника у детей и подростков.

Для определения степени теста Риссера, гребень крыла подвздошной кости условно делят на 4 равные части. Первые очаги окостенения гребня подвздошной кости появляются в его передних отделах и распространяются от передне-верхней к задневерхней ости. Отсутствие зон окостенения апофизов расценивается как R0 и соответствует высокой потенции роста скелета. Показатели R1-R4 соответствуют различным фазам оссификации апофиза, a R5 – полному срастанию оссифицированного апофиза с крылом подвздошной кости и прекращению роста скелета. Ядро окостенения гребня подвздошной кости на уровне передневерхней ости, соответствующее показателю R1, появляется в возрасте 10-11 лет. Полная оссификация апофизов до стадии R4 занимает период от 7 мес. до 3,5 лет, в среднем составляя 2 года. Закрытие апофизарной зоны роста (показатель R5) отмечается в среднем в период от 13,3 до 14,3 лет у девочек и от 14,3 до 15,4 лет у мальчиков, однако может наблюдаться и в более поздние сроки, особенно у детей с задержкой созревания скелета (т.н. костный инфантилизм).

Следует помнить, что локальный костный возраст подвздошных костей не всегда совпа-юет с костным возрастом позвоночника. Поэтому тест Риссера не является абсолютно точным, однако он наиболее прост для определения и обладает высокой степенью достоверности при оценке прогрессирования сколиозов.

Тест Таннера отражает степень полового созревания подростков включает определение выраженности вторичных половых признаков (Т-система ) и рола волос на лобке (Р-система). Выраженность проявлений признаков Т- и Р-систем имеет определенный параллелизм, однако абсолютного совпадения стадий не наблюдается.

Завершение полового созревания, соответствующее Т5 и Р5 стадиям, связано с завершением гормональной перестройки и сопровождается замедлением, а затем и прекращением роста скелета. Именно поэтому тест Таннера используют для прогнозирования возможного прогрессирования идиопатических (диспластических) деформаций позвоночника.

Еще одним признаком полового созревания у девочек-подростков является время появления первых месячных. В индивидуальной карте развития (истории болезни) пациента этот показатель фиксируют буквенным обозначением М (menarche) и цифровым обозначением сроков от менархе (год + мес.) Установлено, что более чем у 75% девочек менархе совпадает с показателем теста Риссера, соответствующим R1, более чем у 10% – с R2. Срок появления первых месячных также используется для прогнозирования течения идиопатических деформаций позвоночника – их прогрессирование после появления месячных, как правило, замедляется, однако еще может наблюдаться на протяжении последующих 1,5-2 лет.

Различные стадии полового развития подростков совпадают с периодом второго ростового спурта. У девочек начало ростового спурта предшествует началу полового созревания, пик спурта совпадает с ТЗ стадией. Замедление ростового спурта совпадает с появлением менархе. У мальчиков ростовой спурт начинается после появления первых признаков полового созревания, а пик спурта совпадает с Т4 стадией.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Источник

Рентген анатомия позвоночника Кафедра лучевой диагностики 2010 г. Макарова Н. А.

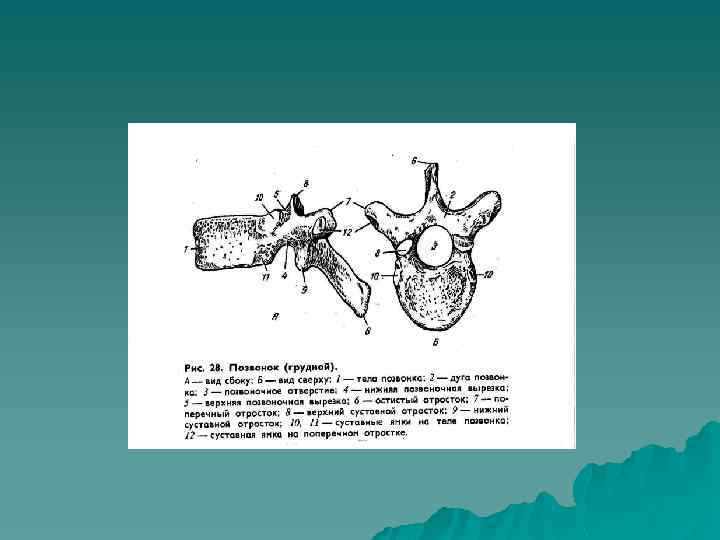

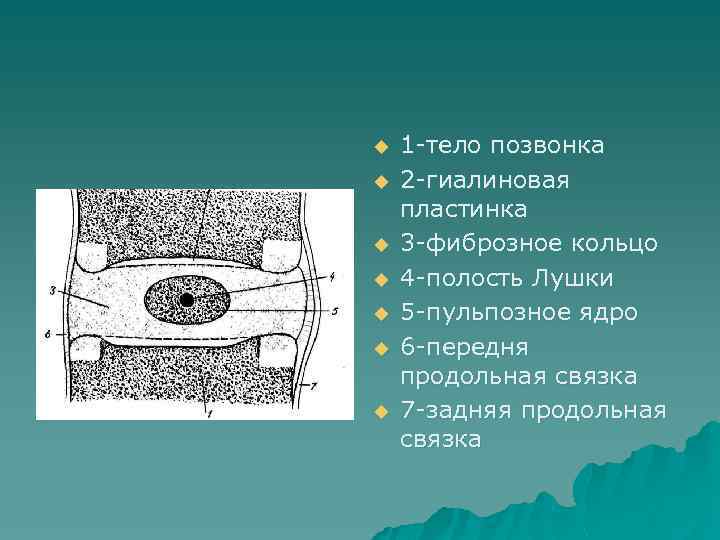

u u u u 1 -тело позвонка 2 -гиалиновая пластинка 3 -фиброзное кольцо 4 -полость Лушки 5 -пульпозное ядро 6 -передня продольная связка 7 -задняя продольная связка

Межпозвоночные суставы и связки позвоночника

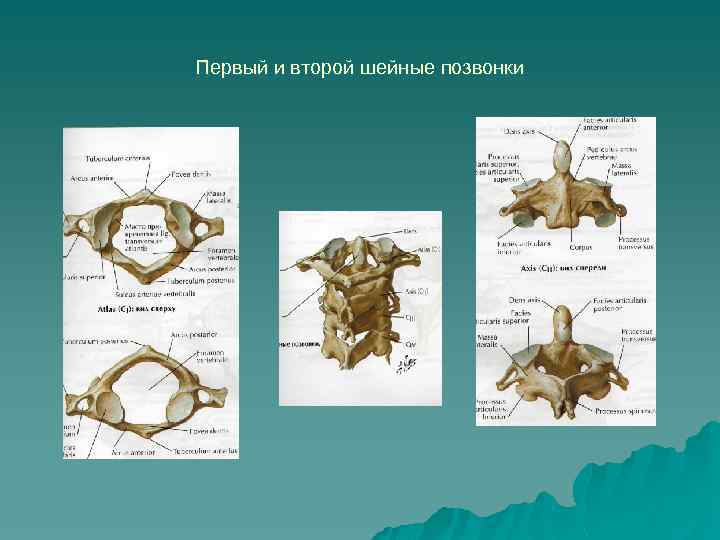

Первый и второй шейные позвонки

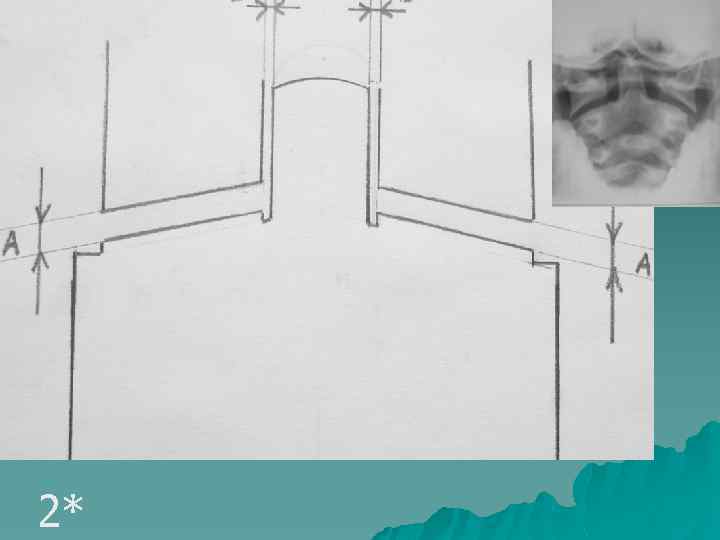

2*

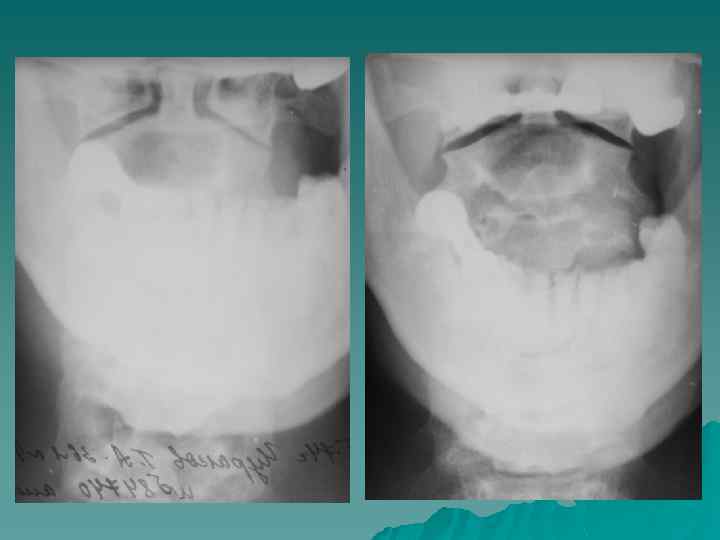

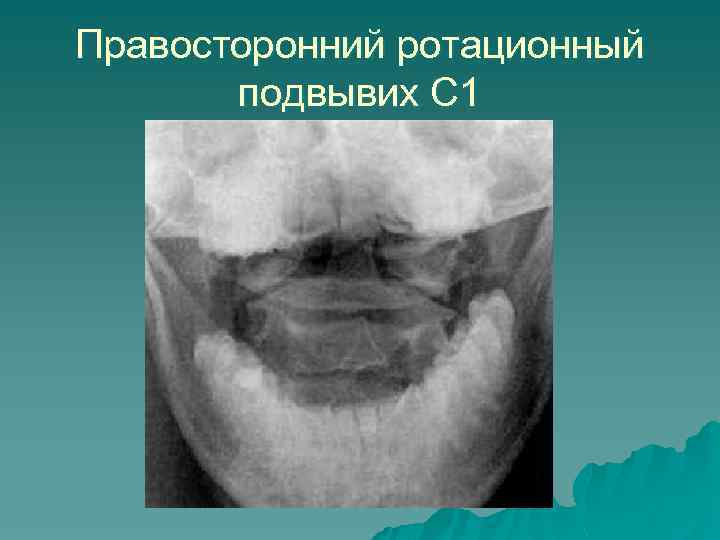

Правосторонний ротационный подвывих С 1

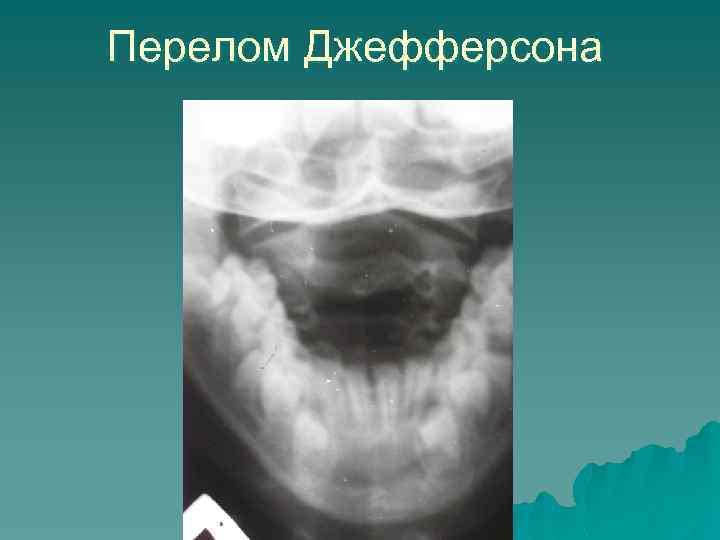

Перелом Джефферсона

Рентгенометрия атлантоаксиальной области

Вывихи в атланто-аксиальной области u Схематическое изображение атлантоаксиальных вывихов а – нормальные взаимоотношения атланта и аксиса; б – передний транслигаментозный вывих атланта; в – передний трансдентальный вывих атланта; г – задний трансдентальный вывих атланта

Перелом дужки С 2 u Варианты смещений при переломах ножек дуги аксиса а – без смещения; б – сдвиг тела аксиса по ширине вперед (“травматический спондилолистез”); в – при сгибательном типе повреждения; г – при разгибательном типе (“перелом палача”)

Шейный отдел позвоночника

Индекс Чайковского: а/в 0, 7 -узкий; 0, 8 -0, 9 – средний; 1 и более – широкий в а

Ретрофарингеальное пространство. u u u 10* С 1 – 5 мм С 2, 3 – 3 мм С 4 – 5 мм С 5, 6 – 15 мм С 7 – 14 мм

u u u Рисунок 2. Метод оценки шейного лордоза (Вопiеп (1960): на боковой рентгенограмме проводится линия, соединяющая заднюю поверхность зубовидного отростка С 2 и заднюю поверхность тела С 7. на уровне диска С 4 – С 5 определяется глубина лордоза, в норме этот показатель 12+ -5 мм (7 I 7 мм).

Скользящий вывих позвонков u Схематическое изображение различных вывихов позвонков 1. Нормальное состояние позвонков. 2. Подвывих позвоков. 3. Скользящий вывих. 4. Опрокидывающийся вывих 5. Сцепившийся скользящий вывих. 6. Сцепившийся опрокидывающийся вывих.

Скользящий сцепившийся вывих

Сцепившийся опрокидывающийся вывих

Взрывной перелом при осевом ударе

Сгибательный перелом С 6 косой перелом остистого отростка 7 -го ШП

Грудные позвонки

Рентгенография верхнегрудных позвонков

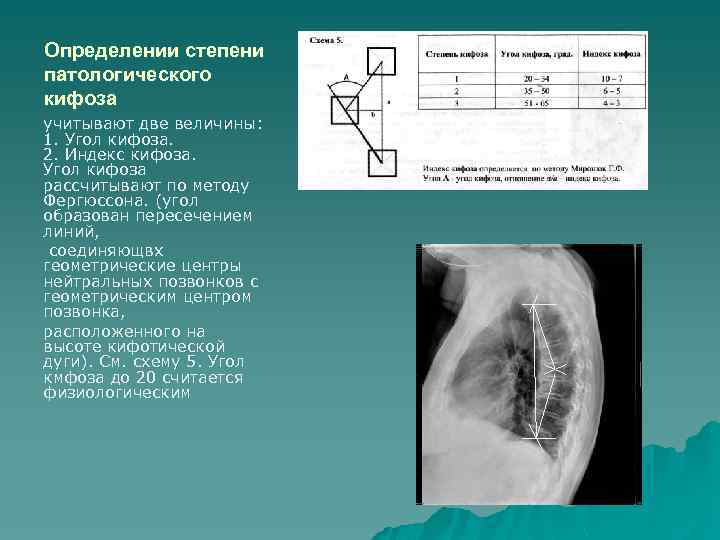

Определении степени патологического кифоза учитывают две величины: 1. Угол кифоза. 2. Индекс кифоза. Угол кифоза рассчитывают по методу Фергюссона. (угол образован пересечением линий, соединяющвх геометрические центры нейтральных позвонков с геометрическим центром позвонка, расположенного на высоте кифотической дуги). См. схему 5. Угол кмфоза до 20 считается физиологическим

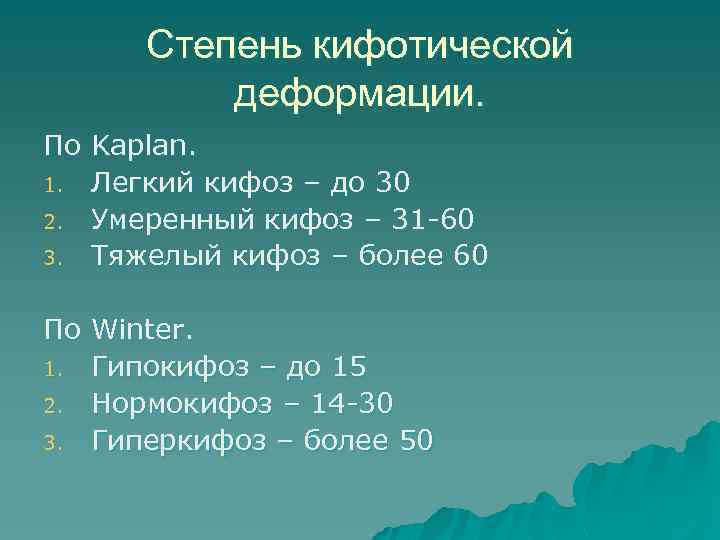

Степень кифотической деформации. По Kaplan. 1. Легкий кифоз – до 30 2. Умеренный кифоз – 31 -60 3. Тяжелый кифоз – более 60 По Winter. 1. Гипокифоз – до 15 2. Нормокифоз – 14 -30 3. Гиперкифоз – более 50

Поясничные позвонки

Поясничный отдел позвоночника

Метод Фергюссона u u u На боковой рентгенограмме в норме опущенный перпендикуляр из средины кадуальной замыкательной пластинки тела L 3 проходит через передне-верхний угол крестца При гиперлордозе он отклоняется кпереди При сглаженности лордоза – кзади

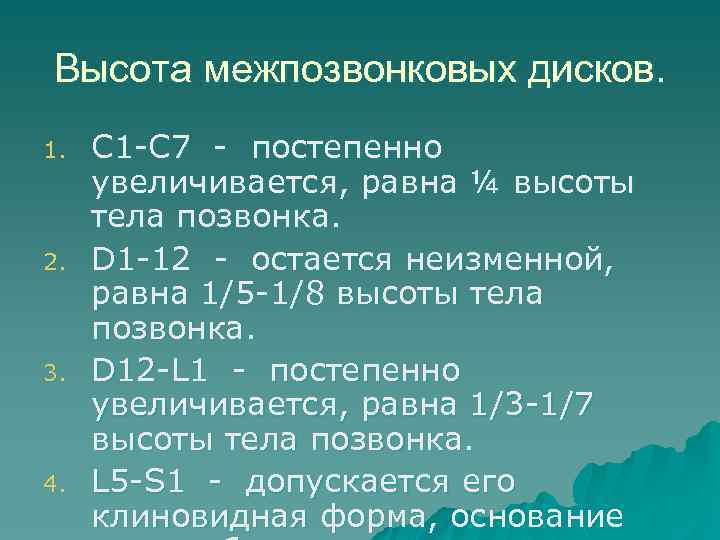

Высота межпозвонковых дисков. 1. 2. 3. 4. C 1 -C 7 – постепенно увеличивается, равна ¼ высоты тела позвонка. D 1 -12 – остается неизменной, равна 1/5 -1/8 высоты тела позвонка. D 12 -L 1 – постепенно увеличивается, равна 1/3 -1/7 высоты тела позвонка. L 5 -S 1 – допускается его клиновидная форма, основание

Краевой перелом

Компрессионный перелом

Спондилолистез. Смещение вышележащего позвонка относительно нижележащего в горизонтальной плоскости. Антелистез 2. Ретролистез 3. Латеролистез Спондилолистез – смещение тела и верних суставных отростков. 1.

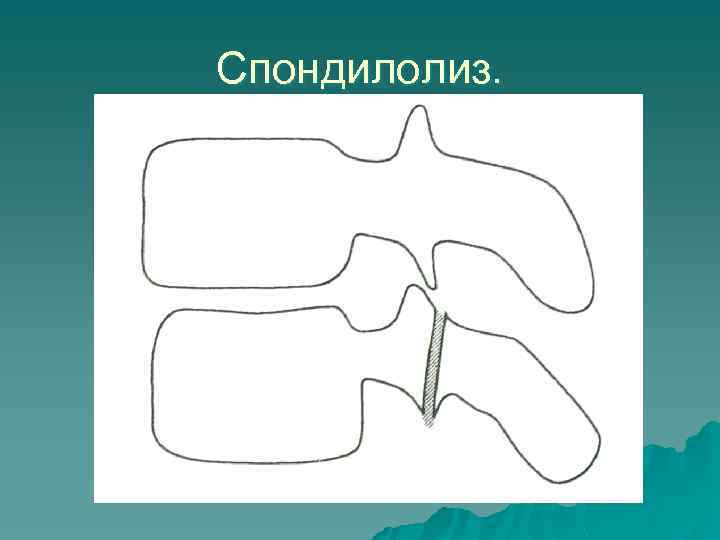

Спондилолиз.

Два вида антелистеза

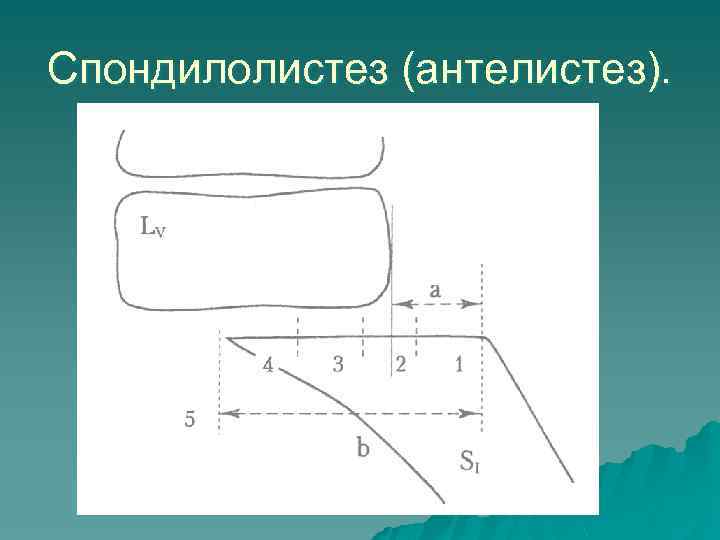

Спондилолистез (антелистез).

Спондилолистез. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Диспластический. Спондилолизный. Дегенеративный. Травматический. Патологический. Послеоперационный.

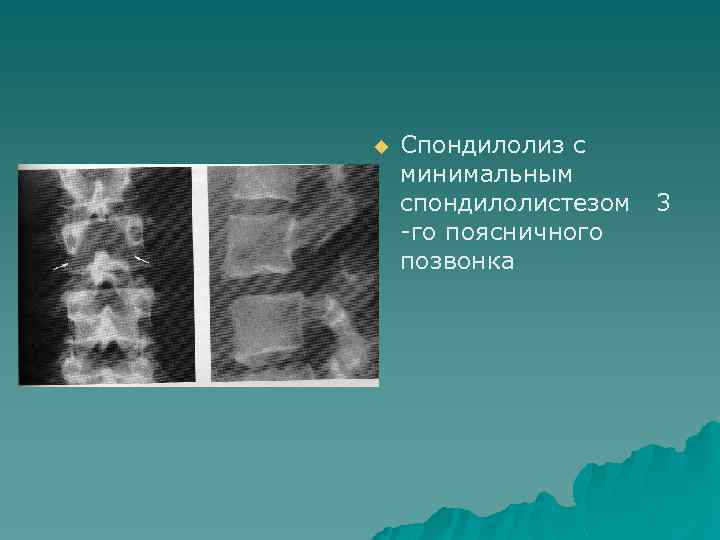

u Спондилолиз с минимальным спондилолистезом 3 -го поясничного позвонка

u Спондилолистез 5 -го поясничного позвонка

u Перелом суставных отростков 5 -го поясничного позвонка

ретролистез u Смещение кзади без разрыва дужки

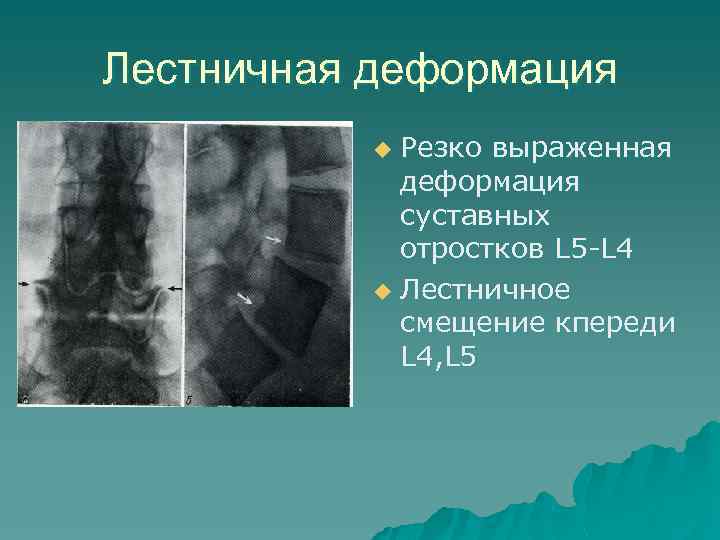

Лестничная деформация Резко выраженная деформация суставных отростков L 5 -L 4 u Лестничное смещение кпереди L 4, L 5 u

Ложная ретропозиция u Остеофиты симулируют кажущееся смещение кзади

Возможные смещения позвонков без разрыва дужек u u 2 поясничный позвонок -4 мм 3 поясничный позвонок– 6 мм 4 поясничный позвонок – 10 мм 5 поясничный позвонок– 6 мм

Травматический листез С 3 -4

Признаки нестабильности

Виды сколиозов

Метод Фергюссона u Угол сколиоза образован пересечением линий, соединяющих геометрические центры нейтральных позвонков с геометрическим центром позвонка, расположенного на высоте сколиотической дуги

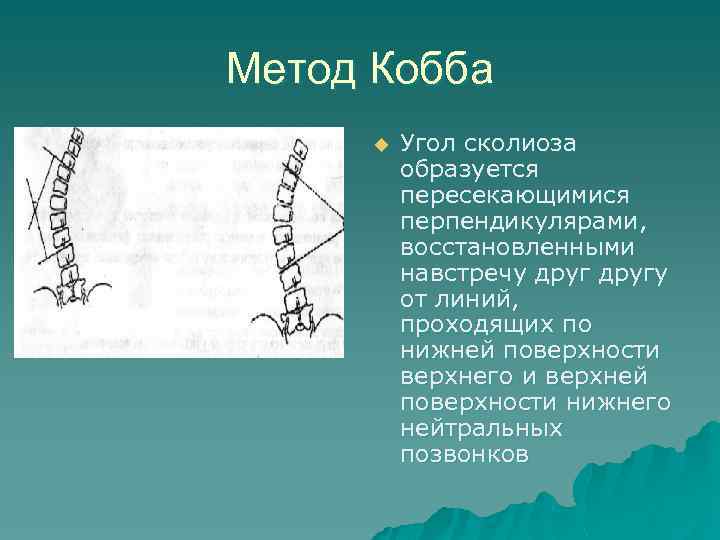

Метод Кобба u Угол сколиоза образуется пересекающимися перпендикулярами, восстановленными навстречу другу от линий, проходящих по нижней поверхности верхнего и верхней поверхности нижнего нейтральных позвонков

u степень сколиоза в соответствии с приказами МО РФ: u 1. степень сколиоза. Угол сколиоза 1° – 10. 2. степень сколиоза. Угол сколиоза 11 – 25°. З. степень сколиоза. Угол сколиоза 26 – 50°. 4. степень сколиоза. Угол сколиоза> 50 степень сколиоза по Чаклину: 1. степень сколиоза. Угол сколиоза 5 – 10 2. степень сколиоза. Угол сколиоза 11 – 30° З. степень сколиоза. Угол сколиоза 31° – 60 4. степень сколиоза. Угол сколиоза >60

Изменения в позвоночнике u 1. повреждение пульпозного ядра – остеохондроз u 2. повреждение фиброзного кольца – деформирующий спондилез u 3. изменения межпозвоночных суставов – артроз унковертебральных сочленений – артроз межпозвоночных суставов u 4. заболевание связок – легаментит, болезнь Форестье u 5. повреждение замыкательных пластин – грыжи Шморля u 6. объемные процессы – обызвествление пульпозного ядра, при охронозе u 7. специфические и неспецифические воспалительные заболевания – болезнь Бехтерева u 8. опухоли u 9. врожденные аномалии u

Терминология u Остеохондроз – термин, используемый для обозначения дистрофического поражения межпозвонкового диска и субхондральных отделов тел позвонков u Спондилоартроз – поражение межпозвонковых суставов u Спондилез – обизвествления в проекции продольной связки на ограниченном участке

остеохондроз u ОХ – дегенерация м/п диска и студенистого ядра с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпозвоночных суставов и связочного аппарата позвоночника

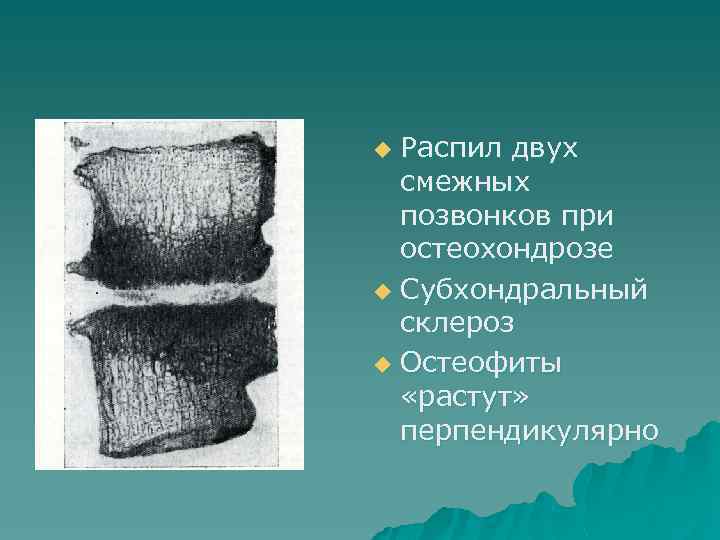

Распил двух смежных позвонков при остеохондрозе u Субхондральный склероз u Остеофиты «растут» перпендикулярно u

Рентген признаки остеохондроза ШОП u u Скошенность углов тел позвонков (чаще в передне-верхнем) Смещение позвонков – нестабильность, гипрмобильност, гипо мобильность Артроз унковертебральных сочленений Сужение межпозвоночных пространств

Стадии остеохондроза по А. А. Скормец и Ю. Н. Задворный 1 стадия – смещение пульпозного ядра кзади, ограничение подвижности, снижение его тургора. На рентгенограмме – выпрямление лордозав, усиление кифозов, появление сколиозов. Скошенность переднего края позвонка, деформация 1 -2 полулунных отростков.

Стадии остеохондроза по А. А. Скормец и Ю. Н. Задворный 2 стадия – патологической подвижности. Увеличение подвижности пульпозного ядра, оно растрескивается, прочность его теряется, начинается пролабирование. Появляется гипермобильность, нестабильность. Отчетливо определяется субхондральный склероз замыкательных пластинок, поражается большее число полулунных отростков, снижение высоты межпозвоночного диска. Иногда определяются краевые костные разрастания направленные кзади и кпереди. Локальный остепороз Зудека и симптом «распорки» .

Стадии остеохондроза по А. А. Скормец и Ю. Н. Задворный 3 – стадия – грыжевая. Разрушение пульпозного ядра, образование дискоостеофитического коплекса. Все симптомы более выражены + компенсаторные признаки.

Стадии остеохондроза по А. А. Скормец и Ю. Н. Задворный 4 стадия – фиброз диска. Рубцовое изменение диска, тотальное поражение всего двигателного сегмента. Выраженные признаки деформирующего спондилеза, спондилоартроза.

Стадии остеохондроза по А. И. Осна 1. 2. 3. Внутридисковые изменения. Нестабильность ПДС. Формирование грыжи. a. b. c. d. e. 4. Диффузное выбухание диска. Протрузия. Экструзия. Пролапс. Секвестрация. Диффузные изменения ПДС.

Остеохондроз u Схема заднего выпячивания диска

Дистрофические изменения (шейный отдел)

Дистрофические изменения

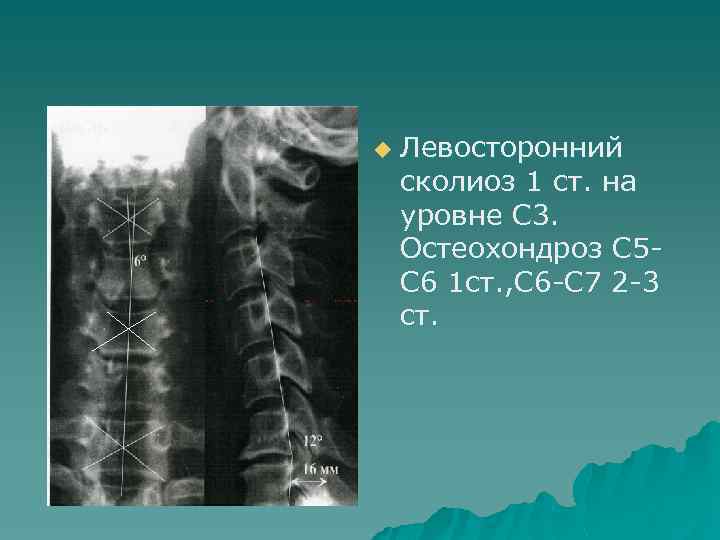

u Левосторонний сколиоз 1 ст. на уровне С 3. Остеохондроз С 5 С 6 1 ст. , С 6 -С 7 2 -3 ст.