Ребра в поясничном отделе у кого

Практика мануальной терапии заставляет врачей рентгенологов обращать внимание на все детали и особенности строения позвоночника каждого больного. И в этом смысле важнейшую роль играют аномалии развития позвонков. В данной статье рассматриваются только наиболее часто встречающиеся аномалии развития, с которыми сталкивается врач рентгенолог практически ежедневно.

Орел А.М.

д.м.н.

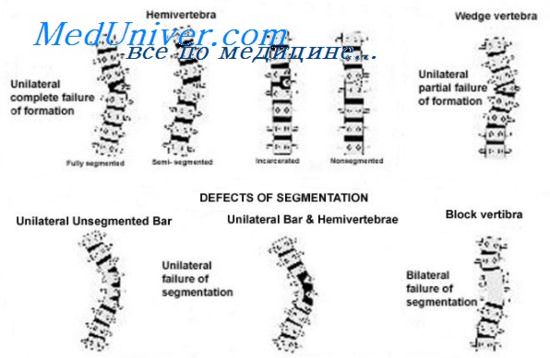

Многочисленные классификации пороков и аномалий развития позвоночника построены на опыте ведущих хирургических клиник. Они полезны для хирургов и лучевых диагностов с точки зрения общего понимания процессов эмбриогенеза и онтогенеза позвоночника. Практика работы с мануальными терапевтами показывает, что куда важнее знать те аномалии, которые не требуют хирургического вмешательства, но необходимо учитывать для анализа пространственного положения позвонков. Аномалии развития помогают рентгенологу объяснить, почему возник сколиоз, откуда взялся ранний остеохондроз у данного больного именно в данных позвоночных двигательных сегментах.

Аномалии и пороки развития оказывают существенное влияние на статику позвоночника в целом и движение в каждом позвоночном двигательном сегменте. Пороки развития чаще бывают множественными. В 88% случаев их обнаруживают на всем протяжении позвоночника, причем в среднем у одного больного наблюдалось пять порочно развитых позвонков [Ульрих Э.В.,1995].

Наиболее часто встречаются изменение числа поясничных и крестцовых позвонков. Сакрализация пятого поясничного позвонка происходит, когда поперечные отростки становятся большими и образуют с крестцом и подвздошными костями таза анатомическую связь, которая бывает костной, хрящевой, в виде сустава; неподвижной или подвижной. В последнем случае она может служить причиной болей. Функционально в поясничном отделе остается только четыре позвонка [Майкова-Строганова В.С., Финкельштейн М.А., 1952]. Сакрализация пятого поясничного позвонка встречались при исследованиях скелетов в 8,1% случаев, односторонняя у 5,8% и двухсторонняя у 2.3%. [Дьяченко В.А. 1954].

Противоположная ситуация встречается когда имеет место люмбализация первого крестцового позвонка. Он не срастается с крестцом, формируясь в свободный позвонок. В этом случае в поясничном отделе функционируют шесть позвонков. Люмбализация первого крестцового позвонка встречается у 1,1% скелетов. Процесс может иметь односторонний характер, когда один из поперечных отростков вырастает больше другого, что создает условия для сколиотической деформации позвоночника. П.Л.Жарков предлагает классифицировать виды сакрализации и люмбализация по характеру влияния этого вида дисплазий на статическую и динамическую функцию позвоночника. Автор различает 1) костную (двухстороннюю, одностороннюю), 2) хрящевую (двухстороннюю, одностороннюю), и суставную (двухстороннюю, одностороннюю) формы дисплазии [Жарков П.Л., 1994].

Асимметричное положение суставных площадок позвонков называется аномалией тропизма. Один из суставных отростков занимает обычное положение, ближе к сагиттальной плоскости, а второй выходит своей продольной осью во фронтальную плоскость. Аномалии тропизма грудного, поясничного и крестцового отделов встречается (по скелетам) 33% случаев [Дьяченко В.А. 1954]. Укорочение суставных отростков обнаруживались у 19%. Полное незаращение дужек позвонков (Spina bifida posterior) встречаются в 19% случаев. Наиболее часто эта аномалия развития происходит в первом крестцовом позвонке 5 – 10%. Открытый канал крестца (S1-S5) обнаруживается в 3,6% случаев, [Дьяченко В.А. 1954; Ульрих Э.В.,1995]. Неслияние тел позвонков (Spina bifida anterior) наиболее часто встречается в грудном отделе, достигая 5,28% [Дьяченко В.А. 1954; Ульрих Э.В.,1995]. Врожденное двухстороннее незаращение дужки (спондилолиз) чаще встречается у пятого поясничного позвонка и составляет 4,5-5%. Нарушение числа ребер может оказать существенное влияние на статику позвоночника. Так, формирование добавочных ребер, особенно асимметричное, может привести к сколиозу. Шейные ребра формируются от 0,5-1,5% (по данным Дьяченко В.А. 1954) до 7% (по данным Майковой-Строгановой В.С., Финкельштейна М.А, 1952) больных, поясничные у 8-9%.

Недоразвитие (гипоплазия) или полное отсутствие (агенезия) XII ребер встречаются в 0,5-0,9% случаев. Ограничения подвижности и функционирования грудной клетки часто связывают с вариантами развития ребер (расщепление, синостоз, экзостозы, удвоение, конкресценция ребер и др.), которые обнаруживают у 0,5-1% больных. Особое значение придается аномалиям развития позвонков краниовертебральной зоны. В исследованиях М.К.Михайлова (1983) они встречались у 8% обследованных. Незаращение задней дуги первого шейного позвонка встречается у 1,3% пациентов, блокирование (конкресценция) второго – третьего шейных позвонков у 2%, а полная ассимиляция первого шейного позвонка и затылочной кости у 1-2% скелетов. Для вертебрологов представляет интерес выявление ассимиляции атланта, то есть спаяние его с затылочной костью (встречается у 1-2 %), седловидная гиперплазия атланта [Майкова-Строганова В.С., Финкельштейн М.А., 1952; Дьяченко В.А. 1954; Королюк И.П.,1996; Ульрих Э.В.,1995].

Превращение борозды позвоночной артерии, располагающейся на атланте в канал вследствие образования костного мостика над этой бороздой (аномалия Киммерле). Выделяют медиальное положение костного мостика, когда он связывает суставной отросток и заднюю дугу атланта и боковое, если мостик перекидывается между суставом и реберно-поперечным отростком атланта, образуя аномальное кольцо латеральнее суставного отростка. Аномалия Киммерле встречается в 3% случаев и может играть немаловажную роль в развитии дисциркуляторных нарушений в бассейне позвоночных артерий [Луцик А.А., 1997; Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю., 2002].

Синдром Клиппеля – Фейля – Шпренгеля тяжелая врожденная аномалия развития шейного отдела позвоночника с его резким укорочением, ограничением подвижности и конкресценцией нескольких позвонков. Рентгенологически определяются разнообразные аномалии: бабочковидные позвонки, задние или боковые полупозвонки, конкресценция или неслияние отдельных его частей [Лагунова И.Г., 1989; и др.].

Спондилоэпифизарные дисплазии характеризуются изменениями формы тел позвонков по типу платиспондилии, наиболее резко выраженными на уровне Th8 – L3. Причина этих проявлений – нарушение энхондрального окостенения во всех отделах скелета, где формируется спонгиозная кость. Позвонок приобретает вытянутую форму и напоминает бутылку, направленную горлышком вперед, что получило в литературе название “центральный язык”. Спондилоэпиметафизарные дисплазии характеризуются уменьшением высоты передних отделов и сближением между собой тел грудных позвонков. Дети отстают в росте, постепенно укорачивается шея и туловище, усиливаются грудной и шейный кифоз, и особенно поясничный лордоз, деформируется грудная клетка [Лагунова И.Г., 1989; и др.].

Иллюстрации

pzvk01.jpg

Рис 1. Аномалия Киммерли

На рентгенограмме краниовертебральной зоны в сагиттальной проекции дифференцируется костная перемычка, соединяющая задний край боковой массы и заднюю дужку атланта.

Рис 2. Незаращение задней дужки атланта

На рентгенограмме краниовертебральной зоны в сагиттальной проекции отмечается удвоение контура задней дужки атланта, задний контур позвоночного канала атланта отсутствует.

Рис 3. Седловидная гиперплазия боковых масс атланта

На рентгенограмме краниовертебральной зоны в сагиттальной проекции отмечается увеличение боковых масс атланта, верхняя площадка которых формирует изгиб в форме седла для сочленения с мыщелками затылочной кости.

Рис 4, 4a. Шейные ребра

На рентгенограммах шейного отдела позвоночника во фронтальной сагиттальной проекциях отмечаются шейные ребра, головки которых сочленяются с реберно-поперечными отростками С7. На рентгенограмме в боковой проекции на уровне суставных отростков С7 дифференцируется округлая головка шейного ребра.

Рис 5. Аномалия Клиппеля-Фейля-Шпренгеля

На рентгенограмме шейного отдела позвоночника во фронтальной проекции шейные позвонки С3 – С7 представляют собой костную массу, среди которой трудно определить отдельные тела позвонков.

Рис 6. Гипоплазия XII ребер

На рентгенограмме пояснично-грудного перехода во фронтальной проекции XII ребра с обеих сторон утончены и уменьшены в размерах.

Рис 7. Сакрализация L5 (двухсторонняя суставная по В.А. Дьяченко)

На рентгенограмме пояснично-крестцового перехода во фронтальной проекции дифференцируется неравномерное увеличение левого поперечного отростка пятого поясничного позвонка, который контактирует с крестцом. Правый поперечный отросток в размерах не увеличен, но также контактирует с крестцом.

Рис 8. Сакрализация L5 Гипоплазия XII ребер

Иллюстрирует типичную ситуацию, когда сакрализация L5 и создание в силу этого биомеханических условий с четырьмя поясничными позвонками компенсируется гипоплазией XII ребер. На этом же снимке можно распознать аномалию тропизма суставных отростков S1 и межостистый неоартроз (симптом Бострупа) на уровне L3 – L4.

Рис 9. Аномалия тропизма суставных отростков

На рентгенограмме пояснично-крестцового перехода правый суставной отросток S1 расположен фронтально и на рентгенограмме суставная щель не различима, тени суставных отростков накладываются одна на другую. Суставная щель левого дугоотростчатого сустава хорошо дифференцируется, левый суставной отросток расположен в сагиттальной плоскости.

Рис 10. Люмбализация S1

На рентгенограмме поясничного отдела позвоночника во фронтальной проекции дифференцируются шесть поясничных позвонков с наличием двухсторонней костной люмбализацией с крестцом. Верхние суставные отростки L6 различаются по форме, размерам и положению, что создает условия для выше расположенных позвонков.

Рис 11, 11a. Спондилолистез и спондилолиз дужки L5

На вертеброграмме пояснично-крестцового перехода во фронтальной проекции отмечается дополнительная тень костной плотности, проецирующаяся на S1, продолжение этой линии приводит к поперечным отросткам L5 с обеих сторон – линия Брайлсфорда, (симптом шапки жандарма или Наполеона).

На вертеброграмме пояснично-крестцового перехода в сагиттальной проекции отмечается передний спондилолистез L5 на 3 мм. Имеет место полное не сращение дужек, дифференцируется полоса просветления, отделяющая верхние и нижние суставные отростки L5. Переднезадняя дистанция от передней поверхности тела до верхушки остистого отростка L5 больше, чем у выше лежащих позвонков.

pzvk12.jpg

Рис 12. Расщепление задних дуг позвонков крестца (spina bifida posterior)

На рентгенограмме крестца во фронтальной проекции отмечается отсутствие костных элементов задних дуг, охватывающее все крестцовые позвонки. В проекции этой расщелины видны ядра остистых отростков S1 – S4, костной плотности.

Список литературы

1. Дьяченко В.А. Рентгеноостеология (норма и варианты костной системы в рентгеновском изображении). Пособие для изучающих рентгенологию. – М., Медгиз, 1954, – 298 с.

2. Жарков П.Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения позвоночника у взрослых и детей, М., Медицина, 1994, – 191 с.

3. Луцик А.А. Компрессионные синдромы остеохондроза шейного отдела позвоночника. Новосибирск, Издатель, 1997, – 400 с.

4. Майкова – Строганова В.С., Финкельштейн М.А. Кости и суставы в рентгеновском изображении (общие установки в трактовке снимков в норме и патологии). Туловище. Под ред. и при участии чл. – корр. АМН СССР проф. Д.Г Рохлина, Л., Медгиз, 1952, – 219 с.

5. Михайлов М.К. Рентгенодиагностика родовых повреждений позвоночника. Казань, Татарское кн. изд-во, 1983, – 120 с.

6. Клиническая рентгеноанатомия. Антонова Р.А., Васильев Н.А., Загородская М.М., Коваль Г.Ю., Литвинова Г.С., Нестеровская В.И., Розенфельд Г.И., Сизов В.А., Симонова З.Н. //Под ред. д.м.н., проф. Коваль Г.Ю., Киев : “Здоровья”, 1975, – 599 с.

7. Королюк И.П. Рентгеноанатомический атлас скелета (норма, варианты, ошибки интерпретации), М., Видар, 1996, – 191 с.

8. Кузнецов В.Ф. Справочник по вертеброневрологии: Клиника, диагностика. – Минск., “Беларусь”, 2000, – 351 с.

9. Лагунова И.Г. Рентгеноанатомия скелета – М.: Медицина, 1980. 367 с.

10. Ульрих Э.В. Аномалии позвоночника у детей (руководство для врачей), Спб., “Сотис”, 1995, – 336 с.

11. Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002 – 187 с.

pzvk11a.jpg

pzvk10.jpg

pzvk09.jpg

pzvk08.jpg

pzvk07.jpg

pzvk06.jpg

pzvk05.jpg

pzvk04.jpg

pzvk04a.jpg

pzvk03.jpg

pzvk02.jpg

Источник

Позвоночный столб плода. Развитие ребер у эмбриона

Позвоночный столб плода еще значительно искривлен умеренной выпуклостью, обращенной кзади в виде буквы С. Когда ребенок после рождения начинает учиться сидеть, а позднее — ходить, позвоночный столб в процессе внеутробного развития вынужден приспособиться к измененным обстоятельствам, связанным с выпрямлением тела и переносом центра тяжести в область таза.

Следствием такого приспособления является возникновение физиологического S-образного искривления позвоночника, наблюдаемого во взрослом состоянии.

Ребра закладываются как вентролатеральные мезенхимные отростки склеротомов. Они исходят из первоначальной мезенхимной бластемы позвоночных закладок. Эти мезенхимные тяжи удлиняются и растут латерально, а затем и вентрально в стенке тела в области грудной клетки.

Преобразование мезенхимной закладки ребра в хрящ происходит сначала на дорсальном конце, распространяясь далее в вентральном направлении до тех пор, пока все ребро не трансформируется в гиалиновый хрящ. В это время дорсальный конец ребра преобразуется в суставную головку ребра (capitulum costae), которая посредством первичного сустава соединяется с телом позвонка.

Сочленение образуется также и между поперечным отростком позвонка и областью реберного бугорка (tuberculum costae). В полной мере закладки ребер образуются только в области грудных позвонков.

Сравнительно скоро, еще до начала окостенения собственно позвонка, в области реберного угла (angulus costae) для каждого ребра в отдельности образуется один центр окостенения, из которого постепенно начинается энхондральное и перихондральное окостенение всего дорсального и латерального ребра, за исключением их вентральных (грудинных) концов, которые и во взрослом состоянии образованы гиалиновым хрящем.

Одновременно с мезенчимными закладками ребер в передней стенке будущей грудной клетки возникают две полоски (приблизительно на шестой неделе), так называемые грудинные полоски, которые, соединяясь с вентральными (дистальными, грудинными) концами ребер, вместе с ними преобразуются в хрящевую закладку грудины (sternum); закладка грудины, таким образом, является парным образованием. Обе грудинные пластинки с ростом ребер сближаются между собой и, начиная с верхнего конца (от рукоятки грудины — manubrium sterni), срастаются в единую хрящевую закладку грудины (в среднем на девятой неделе).

Приблизительно на пятом месяце развития начинается окостенение грудины из нескольких центров остеофикации (из шести или даже из девяти). Полностью окостенение заканчивается несколько позже, в процессе внеутробной жизни.

Реберные отростки позвоночных закладок образуются не только в грудной области, но и на остальных позвонках, однако в этих местах они сохраняются в рудиментарном виде, различным образом модифицируясь. На шейных позвонках реберные отростки коротки, и одним своим концом они прочно соединяются с телом позвонка, а другим — с поперечным отростком, в результате чего образуется поперечное отверстие (foramen transversarium), через которое проходит позвоночная артерия (arteria vertebralis).

В поясничном отделе реберные отростки присоединяются к поперечным отросткам, а в крестцовом отделе они прочно срастаются между собой и окостеневают в partes laterales ossis sacri.

Иногда в виде аномалий развития наблюдаются избыточные ребра в шейном или в поясничном отделе, далее бывают случаи раздвоения или удвоения ребер в грудной области. В процессе развития может также не произойти соединения дорсальных концов дуг позвонков, в результате чего спинномозговой канал на дорсальной стороне остается открытым (rachischisis), спинной мозг с оболочками обнажен или даже выпячивается из дефекта наружу, как это наблюдается, главным образом, в крестцовой области (spina bifida — раздвоение остии, то есть неполное закрытие позвоночного канала). Этот врожденный порок развития изредка бывает связан с одновременным расщеплением черепа (craniorachischisis).

– Также рекомендуем “Череп плода. Формирование черепа эмбриона”

Оглавление темы “Развитие половых органов и скелета плода”:

1. Формирование влагалища. Опущение половых желез

2. Образование оболочек яичка. Формирование семявыносящего протока

3. Формирование наружных половых органов. Развитие мужских половых органов

4. Формирование наружных женских половых органов. Аномалии женских половых органов

5. Добавочные половые железы. Развитие скелета и мышц плода

6. Этапы развития скелета эмбриона. Осевой скелет плода

7. Формирование позвонков эмбриона. Этапы развития позвонков различных отделов у плода

8. Позвоночный столб плода. Развитие ребер у эмбриона

9. Череп плода. Формирование черепа эмбриона

10. Примордиальпый череп плода. Развитие основания черепа эмбриона

Источник

Системные аномалии развития опорно-двигательного аппарата

- Ахондрогенез – один из наиболее тяжелых видов хондродисплазий. Проявляется непропорционально большой головой, запавшей спинкой носа, выраженной микромелией с резким укорочением туловища. Выявляются отсутствие оссификации тел позвонков, костей таза, различная степень оссификации костей черепа, короткие ребра, переломы ребер, резкое укорочение и расширение длинных трубчатых костей. Оссификация лобковых и седалищных костей выражена слабо или отсутствует. Тип наследования – аутосомно-рецессивный.

- Ахондроплазия (син.: хондродисплазия, хондродистрофия врожденная, хондрогенез несовершенный) – в основе процесса лежит нарушение процесса энхондрального остеогенеза, тогда как периостальное окостенение практически не изменено. Хрящ сформирован, но резко гипоплазирован. Признаки: укорочение проксимальных отделов конечностей (ризомелическая микромелия), плюсневых и пястных костей, фаланг пальцев. Кисти широкие и имеют характерную форму, пальцы в виде трезубца, изодактилия. Постоянны микроцефалия, дисплазия лицевого черепа, (гипоплазия средней части лица, выступающие лобные бугры, седловидный нос с узкими носовыми ходами, иногда прогнатия), изменения костей таза (укорочение крыльев подвздошных костей, сужение крестцово-подвздошного сочленения, уплощение крыши и неправильные контуры вертлужной впадины). Характерны изменения позвоночника. При относительно нормальной его длине наблюдается симптом сужения расстояния между корнями дужек поясничных позвонков, нарастающий в каудальном направлении. Часто отмечается поясничный кифоз, а позднее может развиться и лордоз. Тип наследования – аутосомно-доминантный.

- Гисплазия фиброзная (син.: болезнь Брайцева – Лихтенштейна, болезнь Джеффи – Лихтенштейна) – замещение компактного слоя кости аваскулярной фиброзной тканью, обусловленное нарушением эмбриогенеза кости на соединительнотканной стадии. При рентгенологическом исследовании определяются четко отграниченные очаги просветления кости различной величины и формы, соответствующие участкам недифференцированной волокнистой ткани. По локализации различают монооссальную, полиоссальную и регионарную формы, а по характеру изменений в кости – очаговую и диффузную формы. Преимущественно поражаются трубчатые кости конечностей, кости черепа. Наблюдаются патологические переломы.

- Остеогенез несовершенный (син.: костеобразование несовершенное) – в основе лежит дефект костеобразования, связанный с недостаточностью мезенхимы. Характеризуется патологической ломкостью костей в сочетании с другими аномалиями. Поражаются преимущественно длинные трубчатые кости. Микроскопически отмечается истончение кортикального слоя трубчатых костей, разрежение и истончение костных балок губчатого вещества. В ряде случаев выявлена дисплазия эпифизов бедренных, большеберцовых и плечевых костей.

- Остеопетроз (синдром Albers – Schonberg, болезнь мраморная, остеосклероз врожденный, дисплазия гиперостотическая) – генерализованный диффузный остеосклероз, характеризуется неравномерным, широко распространенным гиперостозом, захватывающим одновременно большое количество костей с переходом процесса на костномозговой канал. Обусловлен нарушением соотношения между новообразованной и рассасывающейся костной тканью. Характерны увеличенная плотность длинных трубчатых костей, сужение костномозговой полости, замещение костного мозга костно-хрящевой тканью. Утолщенные кости имеют мраморно-белый вид, хрупкие, ломкие; часты патологические пере- ломы. В процесс вовлекаются и кости черепа. Аутосомно-рецессивное наследование.

- Остеопойкилоз (син.: остеопойкилия гиперпластическая, «кости пятнистые», остеопатия склерозирующая рассеянная врож- денная) – мелкоочаговые эндостальные скопления склерозированной костной ткани. Чаще поражаются кости кисти, стопы, запястья, предплюсны и метафизарные отделы длинных трубчатых костей.

- Пикнодизостоз – генерализованный склероз костей без нарушения их формы и сужения костномозговой полости. Характерны также гипоплазия дистальных фаланг, тупой угол нижней челюсти, широкие венечные швы.

- Хондродисплазия точечная (син.: хондродисплазия пятнистая, хондродистрофия точечная, эпифизы испещренные, хондродистрофия кальцифицирующая врожденная, дисплазия эпифизар- ная пятнистая) – появление множественных точечных (пятнистых) кальцификатов в эпифизах, периартикулярных тканях и зоне роста костей. Может наблюдаться тотальное поражение всех костей (генерализованная форма) или отдельных костей. Характерные признаки: диспластическое лицо, гипоплазия хрящей носа, укорочение конечностей, сгибательные контрактуры суставов, деформации стоп, позвоночного столба, изменения кожи (эритродермия, ихтиоз), катаракты. Различают несколько форм: летальную ризомелическую, форму Конради – Хюнерманна, Х-сцепленную доминантную и др.

- Экзостозы хрящевые множественные (син.: хондродисплазия экзостозная, экзостозы хрящевые юношеские, экзостозы костно-хрящевые множественные, аклазия диафизарная, хондродисплазия деформирующая, хондроматоз кости наружный, болезнь Эренфрида) – порок развития пластинки роста, выражающийся в появлении хрящевых и костно-хрящевых разрастаний (экзостозов) в эпиметафизарных отделах костей. Чаще поражаются кости плеча, предплечья, бедра и голени. Приводит к различного рода деформациям конечностей. Иногда сочетается с другими аномалиями – расщелиной неба, синдактилией, ангиоматозом. Аномалии развития опорно-двигательного аппарата

- Энхондроматоз (син.: синдром Ollier, hemichondrodysplasia) – наличие в метафизах и диафизах длинных трубчатых костей или теле плоских костей очагов эмбриональной хрящевой ткани, соответственно которым при рентгенографическом исследовании выявляются различной формы и размеров очаги просветления. В основе лежит замедление и извращение оссификации эмбрионального хряща, заключающееся в отсутствии замещения хрящевого скелета костной тканью. Различают по распространенности процесса монооссальную, олигооссальную и полиоссальную формы, а по локализации – 4 формы: акроформу (поражение кистей и стоп), мономелическую (поражение костей одной конечности с прилежащей частью тазового или плечевого пояса), одностороннюю или преимущественно одностороннюю и двустороннюю формы. Проявляется укорочением трубчатых костей, уплощением их с деформацией и искривлением, наблюдаются переломы, иногда экзостозы. Рентгенологически – укорочение длинных и коротких трубчатых костей, множественные односторонние энхондромы. Предполагается аутосомно-доминантное наследование.

Источник