Поясничный отдел спондилолистез у детей

Спондилолистез у детей – это состояние, при котором вышележащий позвонок смещается по отношению к нижележащему. Обнаруживается в поясничном, крайне редко – в шейном отделе. Предрасполагающими факторами являются аномалии развития и чрезмерные нагрузки. Патология проявляется болями, изменением соотношений и расположения костных структур туловища. В тяжелых случаях наблюдаются неврологические расстройства. Диагностика осуществляется на основании жалоб, результатов физикального обследования, данных рентгенографии и КТ. При начальных стадиях спондилолистеза показаны фиксация, ЛФК, физиотерапия. При выраженных нарушениях требуется оперативная коррекция.

Общие сведения

Спондилолистез у детей (греч. spondylos – позвонок, listhesis – соскальзывание) ранее считался мало распространенной патологией. Современные исследования свидетельствуют о том, что диспластическая форма заболевания нередко встречается в популяции, особенно у пациентов, занимающихся некоторыми видами спорта. Мальчики и девочки страдают одинаково часто. Чаще всего болезнь диагностируется у детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет (около 80% от общего количества случаев). Почти у 90% пациентов наблюдается легкая степень спондилолистеза, грубые нарушения выявляются у 1% обследованных.

Спондилолистез у детей

Причины

Заболевание имеет полиэтиологический характер. Многие исследователи отводят ведущую роль спондилолизу – усталостному перелому дуги позвонка, который возникает на фоне перегрузок и дисплазий поясничного отдела. При этом отмечается, что спондилолиз у детей приводит к возникновению спондилолистеза не всегда, а лишь в 50-70% случаев. Причиной перегрузки и повторяющихся травм являются занятия борьбой, тяжелой атлетикой, гимнастикой, некоторыми другими видами спорта. Предрасполагающими факторами со стороны позвоночника считаются:

- недоразвитие дуг, поперечных и суставных отростков;

- закрытая форма расщепления позвоночного столба (spina bifida);

- аплазия задней стенки крестцового канала;

- высокое стояние тела L5;

- изменение формы позвонков;

- люмбализация и сакрализация;

- нестабильность поясничного отдела;

- дегенерация межпозвоночного диска.

Индивидуальными особенностями взаиморасположения костных структур, способствующими возникновению спондилолистеза, считаются вертикализация крестца (изменение угла наклона кости до 90-95° при норме 120-130°), ретроверсия таза и смещение тазобедренных суставов кпереди. Прямые доказательства существования врожденного спондилолистеза отсутствуют. Патология часто выявляется у близких родственников, что обусловлено наследованием телосложения и мелких аномалий развития позвоночника.

Патогенез

Обычно страдает нижнепоясничный отдел позвоночника (L3-L5). Под влиянием повышенных нагрузок, микротравм, особенностей положения тела и небольших аномалий развития межсуставной участок дуги удлиняется. Суставные отростки крестца уменьшаются. Аналогичные структуры поясничных позвонков отклоняются кзади. Вследствие этого один позвонок «соскальзывает» с другого, в тяжелом случае – до полного смещения.

Классификация

С учетом направления сдвига позвонка выделяют 3 типа спондилолистеза: наиболее распространенный антеролистез (соскальзывание кпереди), более редкий ретролистез (смещение кзади) и очень редкий латеролистез (сдвиг вбок). Для определения степени смещения используют классификацию Мейердинга. Оценка сдвига производится по данным боковой рентгенограммы:

- 1 степень – менее чем на 25% от размера тела позвонка;

- 2 степень – в пределах 25-50%;

- 3 степень – от половины до 3/4.

- 4 степень – от 3/4 до полного соскальзывания.

С учетом стабильности различают 2 вида спондилолистеза: стабильный и нестабильный. В первом случае взаимоотношения между позвонками сохраняются при любом положении тела ребенка, во втором – изменяются при перемене позы.

Симптомы спондилолистеза у детей

Патология может протекать бессимптомно. Наиболее постоянным проявлением считаются боли в поясничном отделе. У детей 10-14 лет болезненность чаще периодическая, возникает в конце учебного дня, после спортивных тренировок. У подростков 15-18 лет болевой синдром нередко постоянный, его выраженность меняется в зависимости от усталости, уровня нагрузки. Почти в 20% случаев наблюдается иррадиация по задней поверхности одной из нижних конечностей.

Данные физикального обследования зависят от тяжести спондилолистеза. При начальных степенях внешние изменения малозаметны. При тяжелой патологии туловище выглядит укороченным, как будто «вдвинутым» в таз. Крестец расположен вертикально, его верхняя часть хорошо просматривается под кожей. Изменение соотношений между частями туловища приводит к появлению кожных складок над гребнями подвздошных костей. Расстояние между нижними ребрами и крыльями подвздошных костей уменьшено.

У большинства детей выявляются ограничение подвижности позвоночного столба и поясничный гиперлордоз, реже наблюдается сглаженность лордоза. Почти у трети пациентов диагностируется сколиоз. Практически всегда определяется болезненность при ощупывании поясничного отдела позвоночного столба. В половине случаев отмечается боль при осевой нагрузке.

Осложнения

Примерно у трети детей со спондилолистезом выявляется положительный симптом натяжения, чуть реже встречается снижение сухожильных рефлексов. Расстройства чувствительности обнаруживаются у 20% пациентов. Некоторые больные отмечают наличие парестезий. Грубая неврологическая симптоматика определяется редко. При спондилолистезе IV степени может развиваться нижняя спастическая параплегия. В отдельных случаях наблюдается синдром конского хвоста.

С возрастом нефизиологическое распределение нагрузки на костные структуры приводит к формированию ранних дегенеративных изменений в структурах позвоночника. Развивается остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков. Наличие сочетанной патологии усугубляет болевой синдром и ограничения движений, сужает возможности выбора профессии, негативно влияет на трудоспособность.

Диагностика

Постановкой диагноза спондилолистез у детей занимаются детские ортопеды. При выявлении неврологических расстройств ребенка перенаправляют к неврологам или нейрохирургам. План обследования включает следующие диагностические процедуры:

- Общий осмотр. Обнаруживаются характерные изменения туловища, признаки лордоза или сколиоза, функциональные блоки в реберно-поперечных и межпозвонковых суставах, патологическое напряжение околопозвоночных мышц, ограничение активного сгибания.

- Неврологический осмотр. Может определяться положительный симптом Ласега. Возможно снижение рефлексов. Иногда отмечаются парестезии, выпадение чувствительности, слабость мышц. Изредка выявляются грубые неврологические расстройства.

- Рентгенография позвоночника. Выполняется стандартное рентгенологическое исследование в двух проекциях и функциональная рентгенография в боковой проекции. Такой объем обследования позволяет подтвердить даже незначительный спондилолистез, уточнить стадию заболевания, наличие нестабильности.

- Другие визуализационные методы. КТ или МРТ производятся при недостаточной информативности рентгенографии, а также на этапе планирования хирургического вмешательства. Дают возможность точнее оценить состояние твердых и мягкотканных структур, смоделировать трехмерное изображение пораженной зоны, выбрать правильную тактику лечения.

- Нейрофизиологические методы. Для уточнения состояния мышц и нервной проводимости назначаются электронейрография, электромиография, исследование вызванных потенциалов.

Лечение спондилолистеза у детей

Консервативная терапия

Консервативные методики эффективны при I-II степени спондилолистеза, отсутствии неврологических расстройств, непрогрессирующей форме заболевания. Детям назначаются:

- Лечебно-охранительный режим. Больным рекомендуют ограничить физическую активность, исключить сгибание, осевые нагрузки на позвоночник.

- Фиксация. При стабильной форме патологии показано ношение мягкого, при нестабильных – полужесткого корсета.

- Лечебная физкультура. Играет важную роль в лечении спондилолистеза. Комплексы ЛФК включают упражнения для коррекции уплощения лордоза или гиперлордоза, укрепления мышц спины, ног и живота.

- Физиотерапия. Применяют лекарственный электрофорез, лазеротерапию, магнитотерапию, электростимуляцию. Для улучшения питания тканей, восстановления функции мышц проводят курсы массажа.

- Медикаментозная терапия. Для уменьшения болевого синдрома используют НПВС. При наличии неврологических расстройств назначают витамины группы В.

Раз в 6 месяцев пациентам осуществляют повторное рентгенологическое обследование для оценки динамики заболевания и выявления показаний к оперативному вмешательству.

Хирургическое лечение

Показаниями к хирургической коррекции спондилолистеза являются отсутствие эффекта от консервативной терапии, проводимой в течение полугода, прогрессирование патологии, наличие неврологических расстройств, обусловленных сдавлением нервной ткани в результате травм корешков либо сужения спинномозгового канала. Операции при спондилолистезе у детей могут преследовать две цели – ортопедическую и нейрохирургическую.

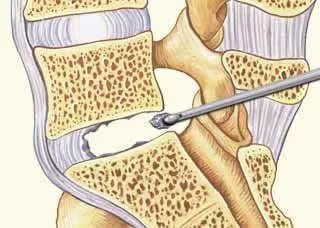

Ортопедическая предполагает восстановление нормальной конфигурации поясничного отдела во фронтальной и сагиттальной проекциях, стабилизацию позвонков. Нейрохирургическая предусматривает устранение болей и вертебро-медуллярного конфликта, восстановление формы и размера спинномозгового канала. С ортопедической целью применяют следующие методики:

- задний спондилодез;

- заднебоковой спондилодез;

- переднезадний спондилодез;

- переднезадний эпифизиоспондилодез.

Фиксация осуществляется с использованием металлоконструкций, алло- и аутотрансплантатов. При наличии неврологического дефицита применяют одну из разновидностей спондилодеза в сочетании с дискэктомией, редукцией тела пораженного позвонка, радикулолизом нервных корешков. В послеоперационном периоде назначают анальгетики и антибиотики, проводят реабилитационные мероприятия.

Прогноз

При своевременном начале лечения, отсутствии неврологических осложнений прогноз благоприятный. Комплексное немедикаментозное лечение обеспечивает стабилизацию процесса, устраняет болевой синдром, увеличивает подвижность позвоночника. Исход ортопедических операций хороший. У пациентов с неврологическими расстройствами даже после хирургических вмешательств в ряде случаев наблюдаются остаточные явления в виде слабости мышц, нарушений чувствительности.

Профилактика

Всеобщий скрининг для выявления предрасполагающих факторов и начальных степеней спондилолистеза нерационален. Основной мерой профилактики является полноценное обследование детей перед началом занятий в спортивных секциях, регулярный контроль состояния позвоночника при наличии аномалий развития и некоторых индивидуальных особенностей строения тела.

Источник

Спондилолистез (spondylolisthesis, греч. spondylos позвонок + olysthsis скольжение) – это смещение тела вышележащего позвонка относительно нижележащего в горизонтальной плоскости. Спондилолистез относится к мультифакториальным заболеваниям, в этиологии и патогенезе которого основную роль играют генетические и диспластические факторы. По мнению ряда исследователей, спондилолистез является следствием спондилолиза, представляющего собой стрессорный (усталостный) перелом межсуставной части дуги (спондилолиз), поэтому частота встречаемости его резко возрастает у спортсменов (в анамнезе у детей со спондилолистезом в ряде случаев выявляется хроническая травматизация пояснично-крестцового отдела позвоночника вследствие занятием такими видами спорта, как тяжелая атлетика, гимнастика, борьба, спортивные танцы и т.п.)). Спондилолиз встречается одинаково часто у мальчиков и у девочек, но тяжелые степени смещения L5 позвонка в четыре раза чаще встречаются у девочек. Однако в 30 – 50 % наблюдений спондилолиз не приводит к спондилолистезу. В патогенезе спондилолистеза также важную роль играет дисплазия люмбосакрального сегмента, в частности гипоплазия суставных отростков, поперечных отростков, дуг позвонков, spina bifida posterior,. Диспластические изменения задних опорных элементов базальных позвоночных сегментов на пояснично-крестцовом уровне уменьшают устойчивость этой зоны к сдвиговым напряжениям. Степень влияния спондилодза и дисплазиина возникновение и прогрессирование спондилолистеза зависит от наличия у ребенка факторов позвоночно-тазового баланса: ретроверсия таза, вертикализация крестца, переднее смещение тазобедренных суставов. Также развитие и прогрессирование спондилолистеза обусловлено следующими факторами: высоким стоянием L5 позвонка относительно биспинальной линии, трапециевидной деформацией тела смещенного позвонка и куполообразной деформацией верхней поверхности тела нижележащего позвонка, нестабильностью люмбосакрального сегмента, появлением и прогрессированием дегенеративных изменений межпозвонкового диска на пояснично-крестцовом уровне.

Диагностика спондилолистеза у детей основывалась на совокупности анамнестических, клинических данных (читать подробнее), результатов лучевых (рентгенография в стандартных проекциях и функциональная рентгенография в боковой проекции в положении пациента стоя, с наклонами вперед и назад; КТ; МРТ) и физиологических методов исследования (например, электронейромиография с мышц нижних конечностей). По характеру жалоб детей со спондилолистезом можно разделить на три группы: с локальным болевым синдромом в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, с локальным болевым и радикулярным синдромами, с локальным болевым синдромом и неврологическими нарушениями. Часто дети предъявляют жалобы на боли в спине, возникающие после тренировок.

Кроме выяснения наличия болей в позвоночнике в ходе проводимого исследования детей большое значение для постановки диагноза имеет клинический осмотр. Общеизвестные клинические симптомы (признаки) спондилолистеза у детей выявляются редко. Основными симптомами спондилолиза и спондилолистеза LV-позвонка у детей являются (все или в какой-либо комбинации): болезненность позвоночника при пальпации, разнонаправленные функциональные блоки в межпозвонковых и реберно-поперечных суставах, асимметрия парных мягкотканых и костных образований передней и задней поверхностей туловища, отстояние нижних углов лопаток от задней поверхности грудной клетки, постуральный дисбаланс мышц передней и задней поверхностей туловища, напряжение мышц разгибателей поясничного отдела позвоночника, ограничение функции позвоночника в направлении активного сгибания и ограничение рекурвации в локтевых и коленных суставах, плоско-вальгусные стопы, сглаженность поясничного лордоза, установочная кривошея, асимметричное выстояние правой или левой половины грудной клетки при наклоне корпуса вперед (сколиоз с торсией грудных позвонков) с укорочением левой или правой нижней конечности.

По рентгенограммам определяют степень смещения L5 – S1 по Mayerding и мобильность позвоночно-двигательного сегмента на этом уровне, выявляют признаки дисплазии люмбо-сакрального сегмента. КТ-исследование при спондилолистезе выполняют для оценки состояния костных структур задней опорной колонны позвоночника, размеров основания дуг позвонков L4 – L5 и крестцового S1 позвонка. По спиральным компьютерным томограммам проводят предоперационное планирование (определяют длину тел и диаметр основания дуг позвонков пояснично-крестцового отдела, величину углов введения транспедикулярных винтов в этой области и т.д.). МРТ-исследование позволяет определить состояние дурального мешка, корешков спинного мозга, дискового аппарата, степень деформации и стеноза позвоночного канала.

Основным клиническим симптомом спондилолиза и спондилолистеза LV позвонка у детей дошкольного и младшего школьного возраста являются боли в поясничном отделе позвоночника. Наличие болевого синдрома и механизма травмы в анамнезе, в совокупности с другими клиническими симптомами вертеброгенной патологии поясничной локализации, должны побуждать врача к проведению обзорной рентгенографии этого отдела позвоночника. Компьютерная томография (КТ) поясничного отдела позвоночника позволяет подтвердить наличие спондилолистеза и установить линии спондилолиза в межсуставной части дуги LV-позвонка.

Методики лечения спондилолистеза у детей: лечебно-охранительный режим, ношение корсета, противовоспалительное лечение, мануальная терапия, физические упражнения – как результат уменьшение нагрузки на спину. При неэффективности консервативного лечения (в течение 6 месяцев), производится хирургическое лечение. Также показаниями для хирургического лечения спондилолистеза являются: неврологические нарушения компрессионного генеза на фоне стеноза позвоночного канала или хронической травматизации корешка, спондилоптоз, прогрессирующее смещение L5 позвонка. Задачи хирургического лечения спондилолистеза делят на ортопедические (редукция тела L5 позвонка и стабилизация пояснично-крестцового сегмента позвоночника в достигнутом положении, восстановление сагиттального и фронтального профилей пояснично-крестцового отдела позвоночника) и нейрохирургические (купирование болевого синдрома, ликвидация вертебро-медуллярного конфликта, восстановление анатомии позвоночного канала).

Предлагаются следующие хирургические вмешательства: на задних отделах позвоночника, на передних отделах тел позвонков, комбинированные. При I – II степени спондилолистеза без неврологической симптоматики достаточно эффективным является заднебоковой спондилодез ауто- или аллотрансплантатами. При более тяжелых степенях спондилолистеза, помимо стабилизации, необходимо осуществлять и редукцию смещенного позвонка. Для этого используются дистракторы или устройства для вправления смещенного позвонка. В настоящее время применяются следующие виды операций: задний спондилодез без инструментария, задний спондилодез с применением инструментария (металлоконструкций), переднезадний спондилодез, переднезадний эпифизео-спондилодез. По мнению R. Winter (1995), задний спондилодез без инструментария остается золотым стандартом, с которым следует сравнивать другие подобные методы хирургического лечения. Дополнение заднего спондилодеза металлоконструкциями преследует цель добиться редукции тела L5 позвонка, большей стабильности позвоночно-двигательного сегмента, что уменьшает зависимость от качества внешней иммобилизации. Передне-задний спондилодез, согласно современным представлениям, оптимален с точки зрения остановки прогрессирования имеющейся деформации и стабилизации, а не восстановления нормальной анатомии пояснично-крестцового отдела позвоночника. Необходимость выполнения вентрального (переднего) доступа вследствие его травматичности и риска тяжелых интраоперационных осложнений некоторыми авторами расценивается как недостаток метода.

Источник