Объем активных движений в поясничном отделе позвоночника

Исследование поясничного отдела позвоночника. Пояснично-крестцовое сочленение

В поясничном отделе позвоночника обьем движений небольшой и преимущественно вперед. У здорового человека при наклоне вперед поясничный отдел делаем небольшую дугу, которая оценивается ориешировочно на глаз или лучше с помощью приема Шобера. Надо лишь учитывать, что наклон туловища вперед осуществляется не только за счет сгибания позвоночника, но и за счет движения в тазообедренном суставе. Прием Шобера: от V поясничною позвонка отмеряется 10 см вверх и делается отметка на коже. При максимальном наклоне вперед у здорового человека это расстояние увеличивается на 4—6 см.

Разгибание в поясничном отделе незначительное и оценивался врачом на глаз. Во время разгибания врач придерживает исследуемого, так как возможно нарушение равновесия и падение.

Наклоны туловища в стороны преимущественно отражают движения в поясничном отделе позвоночника. Исследование проводится в вертикальном положении, руки пациента при наклоне должны скользить по швам, но при этом наклон туловища вперед недопустим. Величина наклона у здоровых около 20°.

Любые ограничения объема движений в любом отделе позвоночника или появление боли при движении являются безусловными признаками патологии (воспаление, травма, дистрофия) с возможной заинтересованностью мышц, позвонков, дисков, связок, нервных корешков.

Пояснично-крестцовое сочленение — место соединения V поясничного и I крестцового позвонков при исследовании позвоночника заслуживает особого внимания из-за частого вовлечения в патологический процесс. Осмотр области сочленения проводится в вертикальном и горизонтальном положении пациента, а также при наклонах туловища вперед, в стороны, назад. Обращается внимание на конфигурацию позвоночника, напряжение мышц спины, участие поясничного отдела в движении.

У здоровых при осмотре имеется плавный лордотический переход поясничного отдела в крестцовый, мышцы поясничного отдела контурируются умеренно. Наклоны туловища вперед, в стороны совершаются при незначительных движениях в пояснично-крестцовом сочленении и совершенно безболезненные. На патологию указывает выраженный поясничный лордоз или его исчезновение, значительное напряжение мышц, ограничение или отсутствие подвижности и боль в покое или при наклонах.

Пальпация пояснично-крестцового сочленения проводится в положении исследуемого лежа с хорошо расслабленной мускулатурой. Вначале совершается легкое скользящее движение пальцами Сверху вниз по сторонам от остистых отростков для оценки тонуса Мышц спины, затем кончиком указательного пальца исследуется Высота стояния остистых отростков и величина межостистых промежутков, места прикрепления мышц спины к крестцу. Этим же Выявляется наличие или отсутствие болезненности.

У здоровых мышцы нормотоничны, безболезненны, глубина межостистого промежутка между L5 и S1 может быть чуть больше, чем между L1 — L4, пальпация его безболезненная. «Провал» остистого отростка L5 указывает на смещение позвонка вперед или о его разрушении.

При исследовании остистых отростков также используется компрессия большим пальцем, перкуссия пальцем или неврологическим молоточком.

Пояснично-крестцовое сочленение можно пропальпировать со стороны живота с помощью глубокой пальпации. Исследуемый лежит на спине. Пальцы врача укладываются в нижней части живота на уровне мыса параллельно наружному краю прямой мышцы живота, а при мягкой брюшной стенке — на белую линию живота. По общим принципам глубокой пальпации живота пальцы врача погружаются на выдохе до соприкосновения с мысом (промонториумом). У здорового человека такая пальпация безболезненная, имеются лишь неудобства в связи с глубиной погружения пальцев. Возникновение боли при соприкосновении с мысом указывает на вовлечение его в патологический процесс. Прием не очень надежен, так как сама глубокая пальпация у некоторых лиц может сопровождаться болезненностью, а развитые мышцы, обилие жира препятствуют исследованию.

– Также рекомендуем “Исследование подвздошно-крестцовых сочленений. Исследование копчика”

Оглавление темы “Исследование коленных суставов и пояса нижних конечностей”:

1. Пальпация мышц спины. Исследование подвижности позвоночника

2. Исследование поясничного отдела позвоночника. Пояснично-крестцовое сочленение

3. Исследование подвздошно-крестцовых сочленений. Исследование копчика

4. Тазобедренный сустав. Осмотр тазобедренного сустава

5. Пальпация тазобедренного сустава. Техника пальпации тазобедренного сустава

6. Подвздошно-гребешковая синовиальная сумка. Движения в тазобедренном суставе

7. Отведение и приведение в тазобедренном суставе. Коленный сустав пациента

8. Наднадколенниковая сумка пациента. Надколенник и его исследование

9. Физиологический вальгум. Искривление ног

10. Конфигурация коленных суставов. Подколенные ямки

Источник

Благодаря своеобразному расположению двух сочленений – сзади articulationes inter-vertebrales и основного сочленения articulatio intersomatica спереди между телами позвонков, возможны движения во всех направлениях, хотя они совершаются неравномерно в различных его отделах.

Объем движения позвоночника зависит от:

- пространственного расположения плоскостей суставов, образованных отростками дужек позвонков;

- высоты и эластичности межпозвоночных дисков.

Величина наклона тел позвонков прямо пропорциональна квадрату высоты межпозвоночного диска и обратно пропорциональна квадрату площади поперечного сечения тела позвонка.

Высота межпозвоночных дисков является переменной величиной и зависит от различных факторов.

ВНИМАНИЕ! Решающее влияние на высоту межпозвоночного диска оказывает состояние студенистого (пульпозного) ядра, которое в свою очередь зависит от уровня содержания жидкости в ядре.

Площадь поперечного сечения тел позвонков в численном выражении (в мм2) в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника составляет соответственно 225:640:784.

В шейном отделе позвоночника:

- межпозвонковые диски имеют большую высоту;

- площадь поперечного сечения тел позвонков незначительна;

- отдельные позвонки обладают значительным углом наклона относительно друг друга;

- выгодная конфигурация межпозвоночных суставов;

- большой диаметр позвоночного канала и межпозвонковых отверстий.

Все данные обстоятельства обеспечивают большую подвижность шейного отдела позвоночника как в:

- сагиттальной (сгибание и разгибание);

- фронтальной (наклоны в стороны), так и в

- горизонтальной (ротационные движения) плоскости.

В грудном отделе позвоночника:

- соотношение высоты межпозвоночных дисков к площади поперечного сечения тел позвонков менее выгодно, чем в шейном отделе;

- поверхности тел позвонков плоские, а не выпуклые, что значительно ограничивает подвижность тел позвонков относительно друг друга;

- расположение суставных поверхностей отростков дужек во фронтальной плоскости затрудняет, кроме того, ротационные движения.

В грудном отделе позвоночника возможны лишь небольшие движения в сагиттальной плоскости (сгибание и разгибание).

ВНИМАНИЕ! В месте перехода грудного отдела в поясничный суставные отростки изменяют свое расположение: суставные поверхности их переходят из фронтальной плоскости в сагиттальную.

В поясничном отделе позвоночника:

- отношение высоты межпозвоночных дисков к диаметру тел позвонков в этом отделе является менее выгодным, чем в грудном отделе, что обеспечивает относительно больший объем движений;

- суставы, образованные отростками дужек, располагаются в сагиттальной плоскости; поэтому наибольший объем движений наблюдается при сгибании и разгибании;

- амплитуда ротационных движений и наклонов в стороны не так велика.

В сагиттальной плоскости объем сгибания и разгибания позвоночника зависит от отношения высоты межпозвонкового диска к диаметру тела позвонка.

Во фронтальной плоскости амплитуда наклонов в стороны зависит как от вышеупомянутых факторов, так и от направления плоскости, в которой располагаются поверхности суставов, образованных отростками дужек позвонков.

По вертикальной оси объем ротационных движений зависит от расположения суставных поверхностей отростков дужек.

ВНИМАНИЕ! Суставы, поверхности которых располагаются в плоскости, представляющей из себя сегмент круга, обеспечивают большой объем вращательных движений.

Направление движений лимитируется формой суставных поверхностей, а объем их ограничивается суставными капсулами и связочным аппаратом.

Сгибание ограничивается:

- желтыми;

- межостистыми;

- надостистыми;

- межпоперечными связками;

- задней продольной связкой;

- задним полукольцом фиброзного кольца.

Разгибание ограничивается:

- передней продольной связкой;

- передним полукольцом фиброзного кольца;

- сближением суставных, остистых отростков и дужек.

Наклоны в сторону ограничиваются:

- продольными связками (передней и задней);

- боковыми участками фиброзного кольца;

- желтой связкой (с выпуклой стороны);

- межпоперечными связками;

- суставными капсулами.

ВНИМАНИЕ! Наклоны в сторону ограничены в грудном отделе, кроме того, и ребрами.

Ротационные движения ограничиваются:

- фиброзным кольцом;

- капсулами межпозвоночных суставов.

Межпозвонковый диск:

- при вентральном сгибании диск подвергается самым большим деформациям в задней своей части, которая значительно выпячивается в просвет позвоночного канала;

- при противоположном движении диск деформируется в передней части, выпячиваясь ниже передней продольной связки;

- вентральное сгибание сопровождается увеличением диаметра межпозвоночных отверстий;

- дорсальное сгибание уменьшает диаметр межпозвоночных отверстий, усиливая давление на спинномозговые корешки. Поэтому при дисковых выпадениях вентральное сгибание усиливает боли, а дорсальное сгибание их снижает (при радикулярных синдромах эти движения оказывают обратное действие).

[1], [2], [3], [4]

Источник

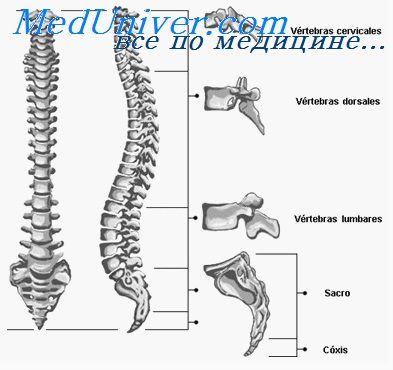

Позвоночник является важной конструкцией в теле человека, выполняющей роль каркаса, благодаря которому человек может совершать различные движения – наклоняться, ходить, сидеть, стоять, поворачиваться. Амортизирующую функцию позвоночнику помогает выполнять его S-образная форма. И еще он защищает внутренние органы от излишних нагрузок и повреждений. Как устроен позвоночник человека, и какая принята у медицинских специалистов нумерация позвонков и межпозвонковых дисков, расскажем далее.

Основные составляющие позвоночника

Позвоночный столб представляет собой сложную систему. Он состоит из 32-34 позвонков и 23 межпозвонковых дисков. Позвонки идут последовательно, соединяясь друг с другом связками. Между соседними позвонками располагается хрящевая прокладка, имеющая форму диска, также соединяющая каждую пару соседних позвонков. Эту прокладку называют межпозвоночным или межпозвонковым диском.

В центре каждого позвонка есть отверстие. Так как позвонки соединяясь между собой, образуют позвоночный столб, отверстия, располагаясь друг над другом, создают своеобразный сосуд для спинного мозга, состоящего из нервных волокон и клеток.

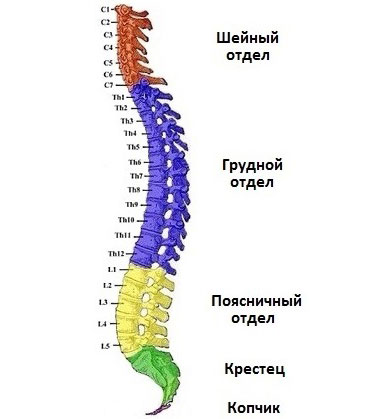

Отделы позвоночного столба у человека

Позвоночный столб состоит из пяти отделов. Как расположены отделы позвоночника, видно на рисунке.

Шейный (цервикальный) отдел

Включает в себя семь позвонков. Своей формой он напоминает букву «С» с выпуклым вперед изгибом, который называется шейным лордозом. Подобного рода лордоз есть и в поясничном отделе.

Каждый позвонок имеет свое название. В шейном отделе им присвоены имена С1-С7 по первой букве латинского названия этого отдела.

Особого внимания заслуживают позвонки С1 и С2 – атлант и эпистрофей (или аксис) соответственно. Их особенность – в отличном от других позвонков строении. Атлант представляет собой две дужки, соединенные боковыми утолщениями кости. Он вращается вокруг зубовидного отростка, расположенного в передней части эпистрофея. Благодаря этому человек может совершать различные движения головой.

Грудной (торакальный) отдел

Самый малоподвижный из отделов позвоночника. Он состоит из 12 позвонков, которым присвоены номера от Т1 до Т12. Иногда их обозначают буквами Th или D.

Позвонки грудного отдела расположены в форме буквы С, выпуклой назад. Такой физиологический изгиб позвоночника носит название «кифоз».

Этот отдел позвоночника участвует в формировании задней стенки грудной клетки. К поперечным отросткам позвонков грудного отдела с помощью суставов крепятся ребра, а в передней части они присоединяются к грудине, образуя жесткий каркас.

Поясничный отдел

Имеет небольшой изгиб вперед. Выполняет соединительную функцию между грудным отделом и крестцом. Позвонки этого отдела самые крупные, поскольку они испытывают большие нагрузки из-за давления, оказываемого верхней частью тела.

В норме поясничный отдел состоит из 5 позвонков. Этим позвонкам присвоены имена L1-L5.

- Но существуют два вида аномального развития поясничного отдела:

- Явление, когда первый крестцовый позвонок отделяется от крестца и принимает форму поясничного позвонка, называется люмбализация. В этом случае в поясничном отделе насчитывается 6 позвонков.

- Встречается и такая аномалия, как сакрализация, когда пятый поясничный позвонок уподобляется по форме первому крестцовому и частично или полностью срастается с крестцом, при этом в поясничном отделе остается только четыре позвонка. В такой ситуации страдает подвижность позвоночника в поясничной области, а на позвонки, межпозвоночные диски и суставы ложатся повышенные нагрузки, что способствует их скорейшему износу.

Крестцовый отдел (крестец)

Опора верхней части позвоночника. Состоит из 5 сросшихся позвонков S1-S5, имеющих одно общее название – крестец. Крестец неподвижен, тела его позвонков более выражены по сравнению с остальными, а отростки – менее. Мощность и размеры позвонков уменьшается от первого к пятому.

Форма крестцового отдела похожа на треугольник. Расположенный в основании позвоночника, крестец, подобно клину, соединяет его с костями таза.

Копчиковый отдел (копчик)

Сросшаяся кость из 4-5 позвонков (Со1-Со5). Особенность позвонков копчика в том, что они не имеют боковых отростков. В женском скелете позвонки отличаются некоторой подвижностью, что облегчает процесс деторождения.

Форма копчика напоминает пирамиду, повернутую основание вверх. По сути, копчик – это остаток исчезнувшего в процессе эволюции хвоста.

Строение позвоночника человека, нумерация дисков, позвонков, ПДС

Межпозвоночные диски

Диски состоят из фиброзного кольца и студенистого ядра. От костной ткани тел позвонков межпозвоночные диски отделены тонким гиалиновым хрящом. Вместе со связками межпозвонковые диски связывают позвоночник в единое целое. В совокупности они составляют 1/4 высоты всего позвоночного столба.

Основные их функции – опорная и амортизирующая. При движениях позвоночника диски под давлением позвонков меняют свою форму, позволяя позвонкам безопасно сближаться или отдаляться друг от друга. Так межпозвонковые диски гасят толчки и сотрясения, приходящиеся не только на позвоночник, но и на спинной, и головной мозг.

Высота межпозвоночных дисков – 7-10 мм

при среднем диаметре 4 см.

- Значение высоты колеблется в зависимости от места расположения диска:

- в шейном отдела она достигает 5-6 мм,

- в грудном – 3-5 мм,

- а в поясничном – 10 мм.

Как уже говорилось в начале, в организме насчитывается 23 межпозвоночных диска. Они соединяют между собой каждый позвонок, кроме первых двух шейного отдела (атланта и эпистрофея), сросшихся позвонков крестцового отдела и копчика.

Это значит, что первый позвоночный диск находится между вторым и третьим шейным позвонками, а последний – между пятым поясничным и первым крестцовым.

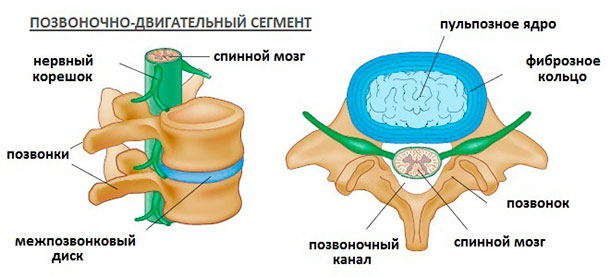

Позвоночно-двигательные сегменты

Поскольку болезни в позвоночнике способны поражать не только костные структуры – позвонки, но и межпозвоночные диски, сосуды, связки, нервные корешки, отходящие от спинного мозга через межпозвозвонковые (фораминальные) отверстия, околопозвоночные мышцы, у специалистов и пациентов появилась необходимость для четкого описания локализации патологии спинномозговых структур ввести такое понятие как позвоночно-двигательный сегмент (ПДС).

Позвоночно-двигательный сегмент включает в себя 2 смежных позвонка и 1 межпозвоночный диск, расположенный между ними.

- Наш позвоночный столб состоит из 24 позвоночно-двигательных сегментов:

- 7 шейных;

- 12 грудных;

- 5 поясничных.

Как происходит нумерация?

Нумерация позвоночно-двигательных сегментов и, соответственно, входящих в них межпозвонковых дисков, начинается с самой верхней точки шейного отдела и заканчивается на границе перехода поясничного отдела в крестцовый.

Обозначение позвоночно-двигательных сегментов формируется из названий смежных позвонков, составляющих данный сегмент. Сначала указывается верхний позвонок, затем через дефис пишется номер нижнего позвонка.

- Так, например:

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий первый и второй позвонок шейного отдела обозначается как C1-C2,

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий третий и четвертый грудные позвонки, обозначается как T3-T4 (Th3-Th4 или D3-D4),

- самый нижний позвоночно-двигательный сегмент, включающий пятый поясничный и первый крестцовый позвонки, обозначается как L5-S1.

Таким образом, чтобы обозначить локализацию патологического процесса, развивающегося в позвоночнике, будь то остеохондроз, либо его осложнения – протрузия или грыжа позвоночного диска, врачи используют нумерацию, принятую для ПДС. Это имеет большое значение как для практикующих специалистов: вертебрологов, неврологов, травматологов и мануальных терапевтов, так и для их пациентов.

Если при описании снимка, полученного при диагностическом исследовании поясничного отдела позвоночника с помощью магнитно-резонансной томографии, врач указывает «межпозвонковая грыжа L4-L5», следует понимать, что обнаружена грыжа диска, находящегося между четверым и пятым поясничными позвонками.

Источник

Диагностика вертеброневрологических синдромов, приемы мануальной и рефлекторной

терапии предполагают знание структурно-функциональных особенностей позвоночного

столба и прилежащих к нему тканей. Позвоночник как минимум имеет четыре функции:

опорную, защитную, амортизационную и двигательную. Он представляет собой гибкий

стержень – опору для головы, плечевого пояса и рук, органов грудной и брюшной

полостей, масса которых передается на тазовый пояс и ноги. В связи с опорной

функцией позвонки имеют разное строение, с нарастанием величины тел позвонков

от шейного к крестцовому отделу. Воздействие силы тяжести в процессе филогенеза

приводит к тому, что крестцовые позвонки сращены между собой в виде массивной

кости. Защитная функция позвоночного столба заключается в предохранении спинного

мозга от механических повреждений. К этому надо добавить, что гибкость позвоночника

имеет значение и для амортизации толчков и сотрясений, защищая базальные отделы

и весь головной мозг от травматизации о костную структуру черепа. В функции

амортизации участвуют мышцы, межпозвоночные диски, суставные щели и суставные

поверхности позвонков. Существенную роль в этом играет также наличие физиологической

кривизны (шейный и поясничный лордоз). Двигательная функция осуществляется в

межпозвоночных суставах вокруг трех осей: фронтальной, сагиттальной и вертикальной.

При этом различают пассивную часть (позвонки, суставы, связки, диски) и активную

– мышечный аппарат. Для понимания основных функций позвоночника в норме и при

патологии важное значение имеет представление о позвоночно-двигательном сегменте.

Позвоночно-двигательный сегмент (ПДС) образован двумя смежными «полупозвонками»,

межпозвонковым диском, межпозвонковыми суставами, межпозвонковыми связочными

и мышечными образованиями. Нормальная функция ПДС возожна благодаря динамическому

равновесию этих структур.

Межпозвонковые диски, находясь в тесной анатомо-функциональной связи со всеми

структурами позвоночника в значительной мере обеспечивают подвижность позвоночника,

его эластичность и упругость, выдерживая значительные нагрузки.

Диск состоит из:

1) двух гиалиновых пластинок, плотно прилегающих к замыкательным пластинкам

тел смежных позвонков;

2) пульпозного ядра;

3) фиброзного кольца.

Пульпозное ядро – бессосудистое образование, эластичной консистенции, состоит

из отдельных хрящевых и соединительнотканных клеток, коллагеновых волокон. В

состав межклеточного вещества входят протеины, мукополисахариды, включая гиалуроновую

кислоту. Высокая способность связывать воду объясняется наличием ОН-групп полисахаридов.

Студенистое ядро у пожилых содержит до 70% воды. В центре ядра имеется полость

объемом 1,0-1,5 см3 в норме. Благодаря тургору давление диска передается на

фиброзное кольцо и смежные гиалиновые пластинки, обеспечивая амортизацию и упругую

подвижность позвоночника.

Фиброзное кольцо – состоит из крестообразно пересекающихся коллагеновых волокон,

которые своими концами впаяны в краевые каемки тел позвонков. В отличие от бессосудистого

ядра, фиброзное обильно кровоснабжается. Задняя полуокружность кольца слабее

передней, особенно в шейном и поясничном отделах позвоночника. Боковые и передние

отделы межпозвоночного диска слегка выступают за пределы костной ткани, так

как диск несколько шире тел смежных позвонков.

Иннервация наружных отделов фиброзного кольца, задней продольной связки, надкостницы,

капсулы суставов, сосудов и оболочек спинного мозга осуществляется синувертебральным

нервом (нерв Люшка), состоящим из симпатических и соматических волокон. Питание

диска у взрослого происходит путем диффузии через гиалиновые пластинки.

Капсулы межпозвонковых суставов весьма упруги. Их внутренний слой образует

плоские складки, глубоко внедряющиеся в суставную щель – суставные мнискоиды,

которые содержат хрящевые клетки. Межпозвонковые суставы выполняют следующие

функции:

- Статическую – участие в сохранении положения отдельных позвонков и позвоночника

в целом; - Динамическую – участие в перемещении относительно друг друга смежных позвонков,

а на более высоком уровне – участие в изменении конфигурации позвоночника как

отдельного органа, его положения относительно других частей тела; - Приспособительную – участие в реакциях изменения миостатики;

- Дыхательную – позвоночно-реберные суставы и сочленение бугорка ребра с поперечным

отростком опосредованно принимают участие в акте дыхания; - Опорную, особенно выраженную в ПДС, лишенных межпозвонкового диска: Ос-С1

и С1-С2.

Суставные полости замкнуты суставными поверхностями и капсулой, внутри имеется

синовиальная жидкость, которая выполняет рессорную (буферную) функцию.

Межпозвонковые отверстия – парные образования. Верхняя и нижняя границы образованы

вырезками на корнях дуг (верхняя – большая), внутренняя – боковыми краями тел

и межпозвонкового диска, наружная – двумя суставными отростками (особенно верхним),

внутренней частью суставной капсулы и желтой связкой. У шейных позвонков среднего

и нижнего уровней внутренней стенкой являются суставы Люшка, у межпозвонковых

отверстий грудного отдела (до Т9-Т10) переднебоковыми границами служат капсулы

реберно-позвонковых суставов с головками II – Х ребер.

В межпозвоночном отверстии располагаются экстрадуральные отрезки (переднего

и ганглиорадикулярный заднего) корешков, из которых формируется канатники. С

внутренней стороны к надкостнице межпозвокового отверстия фиксируется твердая

мозговая оболочка, которая манжеткой покрывает каждый корешковый нерв Нажотта.

Костные стенки межпозвонковых отверстий удлиняются по мере утолщения корня

дужек у позвонков – от 4 мм у шейных до 10 мм у пятого поясничного. Пресакральное

отверстие по длине нередко превышает 15 мм и превращается в канал за счет массивной

дуги у крестца и своеобразного расположения суставных отростков.

Связочный аппарат. Передняя продольная связка проходит по всей передней поверхности

тел позвонков. Она хорошо выражена в поясничном отделе и плохо в шейном. Связка

препятствует переразгибанию позвоночника. Она плотно спаяна с телами позвонков

и рыхло – с межпозвонковым диском. Задняя продольная связка проходит по задней

поверхности тел позвонков, препятствует сгибанию позвоночника. Она тесно связана

с дисками и рыхло с телами позвоков; хорошо выражена в шейном отделе и почти

не выражена в нижнем поясничном, где создает парамедианное направление грыжевому

выпячиванию пульпозного ядра.

Надостная связка натянута между верхушками остистых отростков; хорошо выражена

в шейном отделе, переходит в выйную; отсутствует между L5-S1.

Межостистая связка натянута между остистыми отростками смежных позвонков. Желтая

связка соединяет дужки смежных позвонков, участвует в образовании капсул межпозвонковых

суставов; полностью состоит из эластичных волокон. Связки эти весьма толстые

на пояснично-крестцовом уровне, достигают от 2 до 7 мм; сближая позвонки, препятствуя

их кифозированию.

Межпоперечная связка соединяет поперечные отростки смежных позвонков, препятствует

их движению во фронтальной плоскости.

Поперечно-остистая связка соединяет поперечные и остистые отростки смежных позвонков,

ограничивает их ротационные движения.

Межпоперечные мышцы состоят из 2-х самостоятельных пучков: медиально-дорсального

и латерально-вентрального. Они подобны корабельным вантам, удерживающим мачту

в вертикальном положени, и идут снизу вверх и кнутри. Между двумя пучками мышц

проходит сосудисто-нервный пучок. Межостистые мышцы парные и идут они снизу

вверх, вентрально и вниз. Изолированные движения отдельного ПДС осуществляют

короткие мышцы позвоночника, частично – ротаторы, перекидывающиеся через позвонок

и отдельные части длинных паравертебральных мышц (спереди – подвздошно-поясничные,

сзади – многораздельные). Наклон в сторону, в пределах одного ПДС, осуществляют

межполярные мышцы, назад – межостистые, вперед – за счет выключения соответствующей

межостистой активного сокращения подвздошно-поясничной, передних шейных; ротация

– за счет мышц вращателей. В фиксации подобных изгибов сегмента участвуют и

длинные мышцы. Взаимодействие этих мышц происходит рефлекторно по типу синергии

всех мышц ПДС и всего отдела позвоночника. Этим обеспечивается основная локальная

миофиксация.

Все рефлекторные формы регуляции опорно-двигательной функции позвоночника

и всей кинематической цепи «позвоночник-конечности», также как и произвольные

двигательные функции этой системы, определяют ее прочность, состояние динамического

мышечного корсета.

Одной из характерных особенностей позвоночного столба является наличие 4-х

физиологических кривизн, расположенных в сагиттальной плоскости:

1) шейный лордоз, образованный всеми шейными и верхнегрудными позвонками. Максимум

выпуклости приходится на уровень С5 и С6;

2) грудной кифоз. Максимум выпуклости находится на уровнях Т6-Т7;

3)поясничный лордоз, образующийся последними грудными и всеми поясничными позвонками.

Максимум выпуклости на уровне L4;

4) крестцово-копчиковый кифоз. В норме крестец находится под углом 30° по отношению

к фронтальной оси тела.

Кривизны позвоночника – следствие специфической особенности человека и обусловлены

вертикальным положением туловища. Изгибы позвоночника удерживаются активной

силой мышц, связками и формой самих позвонков. S-образный профиль позвоночника

– результат ортостатического положения человека. Двойная изогнутость придает

конструкции большую прочность, чем одинарный изгиб. S-образная форма смягчает

толчки и удары при движениях.

У большинства людей линия тяжести проходит впереди позвоночника, который поддерживается

а прямом положении рефлекторным сокращением мышц спины, поэтому линия тяжести

не увеличивает всех изгибов позвоночника, а скорее выпрямляет поясничный лордоз.

При стоянии происходит напряжение мышечного связочного аппарата, оказывая определенное

давление на тела позвонков.

Для обеспечения надежной опоры позвоночника не должно быть большой подвижности

между отдельными его сегментами. Это опасно для спинного мозга. Вместе с тем

движения многих сегментов, суммируясь, обеспечивают значительную подвижность

позвоночника в целом. Степень подвижности в каждом сегменте прямо пропорциональна

квадрату высоты диска и обратно пропорциональна квадрату его поперечного сечения.

Наименьшая высота у самых верхних шейных и верхних грудных дисков. Диски, расположенные

ниже этого уровня, увеличиваются по высоте, достигая максимума на уровне L5-S1.

Поэтому наибольший объем движений в пояснично-крестцовом и нижне-шейном отделах.

Наименьшая подвижность в грудном отделе позвоночника зависит еще и от тормозящих

влияний ребер, соединяющих грудную клетку в жесткий цилиндр, а также от прилегания

друг к другу остистых отростков, соединенных между собой мощным связочным аппаратом.

У взрослых людей общая высота межпозвоночных дисков составляет 25% длины позвоночника.

Движение позвоночника осуществляется по трем осям:

1) сгибание и разгибание по поперечной оси;

2) боковые наклоны (lateroflexia) вокруг сагиттальной оси;

3) ротация (rotocio) – вокруг продольной оси.

Ротация преобладает в шейном и верхнегрудном отделе. Флексия и экстензия –

наибольшая в поясничном и шейном отделах, латерофлексия – в нижнегрудном отделе

позвоночника.

При сгибании происходят следующие изменения:

1 – растяжение задней продольной связки и волокон задней части кольца диска;

2 – смещение ядра диска кзади; увеличивается напряжение заднего полукольца;

3 – растяжение желтых и межостистых связок;

4 – расширение межпозвонкового отверстия и натяжение капсулы межпозвонковых

суставов;

5 – напряжение мышц брюшного пресса и расслабление разгибателей спины;

6 – натяжение твердой мозговой оболочки и корешков.

При разгибании происходит:

1 – растяжение переднего полукольца диска;

2 – относительное смещение ядра диска кнутри;

3 – сокращение желтых и расслабление межостистых связок;

4 – сужение межпозвонковых отверстий;

5 – растяжение мышц брюшного пресса и напряжение длинных мышц спины;

6 – расслабление твердой мозговой оболочки корешков.

Таким образом, любая форма работы ПДС и позвоночника в целом, его прочность

определяется состоянием нервной системы, включая ее высшие отделы, ответственные

за прогнозирование и координацию в целом.

Смотрите также:

У нас также читают:

Источник