Менингомиелоцеле поясничного отдела позвоночника

Менингомиелоцеле – это грыжа спинномозгового канала, при которой происходит выпячивание тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночного столба. Клиническая картина включает в себя наличие грыжеобразного выпячивания на спине ребенка в поясничной или крестцовой области. Сразу или с возрастом возникает нарушение иннервации нижерасположенных сегментов, вследствие чего развиваются тазовая дисфункция, парапарезы или параплегия. Диагностика основывается на наружном осмотре, подтверждении поражения ЦНС при помощи КТ и МРТ. Лечение хирургическое с последующей симптоматической терапией.

Общие сведения

Менингомиелоцеле или spina bifida cystica – это одна из форм спинального дизрафизма, которая проявляется выходом тканей спинного мозга за пределы позвоночного канала через костный дефект дужек. Впервые патология была описана в 1641 году Н. Тульпиусом. Распространенность составляет 5-20 на 10000 новорожденных. Является тяжелым заболеванием, которое вызывает серьезные неврологические нарушения и в некоторых случаях приводит к полному обездвиживанию больного. При менингомиелоцеле грыжевой мешок содержит оболочки спинного мозга, спинномозговую жидкость и корешки спинальных нервов. Чаще заболевание наблюдается при беременности матери в возрасте после 35 лет. В 6-8% случаев прослеживается наследственная склонность, что свидетельствует о генетическом характере патологии. При адекватном своевременном лечении прогноз относительно благоприятный.

Менингомиелоцеле

Причины менингомиелоцеле

Менингомиелоцеле развивается при наличии одного или нескольких факторов риска со стороны матери: прием фармакологических средств (оральные контрацептивы, препараты из групп салицилатов, вальпроатов, амфетаминов); употребление алкогольных напитков, табачных изделий, наркотиков, других тератогенных веществ; недостаточность микроэлементов и питательных веществ (в частности – Zn, Fe, фолиевая кислота) в рационе беременной; TORCH-инфекции (чаще всего – вирусы краснухи, гриппа и парагриппа). Также патология может иметь наследственный характер – установлен аутосомно-рецессивный механизм передачи заболевания, однако в 90-95% случаев семейный анамнез не отягощен.

Нервная трубка образуется из нервной пластинки на 19-20 день гестации. В нормальных условиях ее анатомическое закрытие происходит на 22-24 сутки, в результате чего остаются только верхнее и нижнее отверстие. Существует закономерность: чем позднее развивается менингомиелоцеле – тем ниже его локализация. Патогенез менингомиелоцеле досконально не изучен. На данный момент в педиатрии существуют 3 основных теории, объясняющих механизм развития данной патологии. Первая – это патология закрытия нервной трубки или теория Реклингхаузена. Она объясняет развитие спинального дизрафизма дефектом нейроэктодермы, возникающим в периоде раннего онтогенеза – на 25-30 день после оплодотворения.

Вторая – гидродинамическая или теория Моргани. Ее суть заключается в повышении давления внутри спинномозгового канала в I триместре беременности. Повышение давления провоцирует выпирание оболочек с последующим формированием костного дефекта и грыжи. Косвенным подтверждением данной теории является сопутствующая гидроцефалия в 90% случаев заболевания. Третья теория объясняет развитие менингомиелоцеле нарушением темпа роста тканей спинномозгового канала. При этом скорость дифференциации костных тканей позвоночного столба отстает или опережает развитие нервной трубки, из-за чего формируется дефект позвоночного столба.

Симптомы менингомиелоцеле

Клинические проявления менингомиелоцеле наблюдается уже с момента рождения ребенка. Основной признак – наличие характерного «мешка», который являет собой грыжеобразное выпячивание спинного мозга на спине ребенка. В некоторых случаях данное образование покрыто тонким шаром эпидермиса, но зачастую в дефекте позвоночного столба визуализируются непосредственно оболочки спинномозгового канала и нервные корешки. Наиболее характерная локализация – поясничный или крестцовый отдел. Примерно у половины новорожденных с изолированной формой изменения общего состояния изначально не возникает, однако с возрастом у всех детей появляются неврологические нарушения. Степень поражения напрямую зависит от уровня спинного мозга, на котором сформировалась грыжа.

При развитии менингомиелоцеле ниже 4 поперечного сегмента (L4) наблюдаются нарушения иннервации мочевого пузыря, реже – терминальных отделов кишечного тракта. Типичное проявление – недержание мочи. В более тяжелых случаях помимо тазовой дисфункции развиваются расстройства чувствительности и моторной функции нижних конечностей по типу парапареза. При локализации грыжевого выпячивания выше уровня 3 поперечного сегмента (L3) возникает полная параплегия, приводящая к тотальному обездвиживанию ног. Менингомиелоцеле зачастую сочетается с гидроцефалией и мальформацией Арнольда-Киари II типа с характерными для них клиническими проявлениями: увеличением размеров головы, рвотой, бессонницей, конвульсиями, атаксией, нарушением акта глотания, головными болями в области затылка, задержкой психофизического развития и т. д. Значительно реже в виде осложнения возникает эпилепсия.

Начиная с 12-ти месячного возраста, часто наблюдаются задержка в физическом развитии, набор излишней массы тела и деформации нижних конечностей. Ожирение в основном связано с малоподвижным или неподвижным образом жизни, а деформация – с отсутствием осевой нагрузки на ноги и отсутствием сопротивления для внутренних групп мышц стопы. На фоне дисфункции мочевого пузыря учащается пузырно-мочеточниковый рефлюкс, увеличивается вероятность развития инфекционных заболеваний мочевой системы, что может привести к почечной недостаточности.

Диагностика менингомиелоцеле

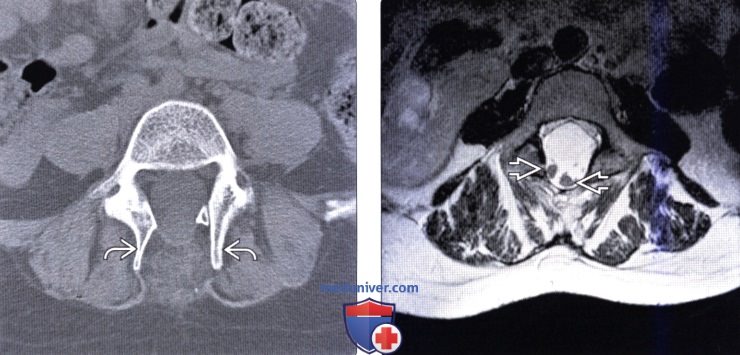

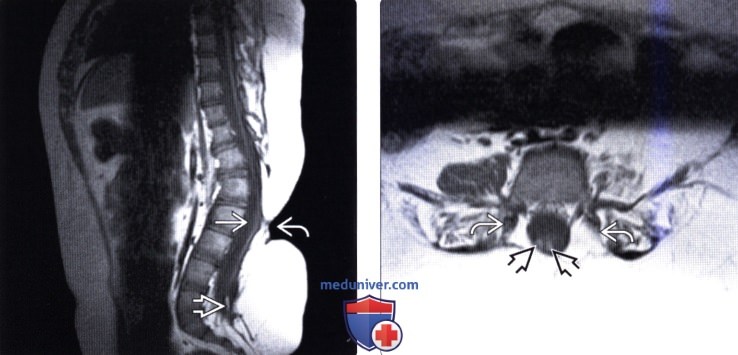

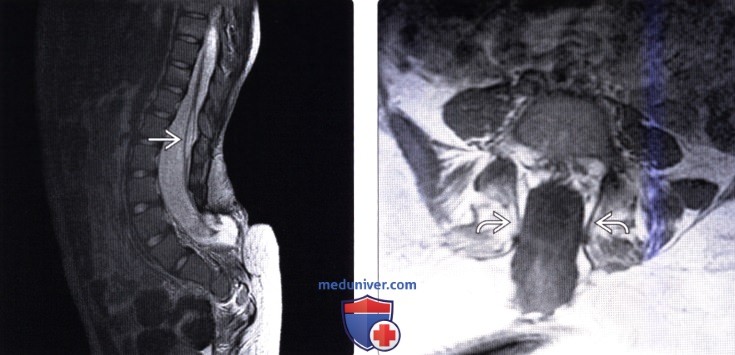

Диагностика менингомиелоцеле базируется на сборе анамнестических данных, проведении физикального обследования, использовании лабораторных и инструментальных методов исследования. При сборе анамнеза педиатр может установить факторы риска заболевания или возможную этиологию. Физикальное исследование заключается в непосредственном осмотре грыжевого выпячивания, определении уровня поражения и выявлении симптомов сопутствующих патологий. В общих лабораторных тестах (ОАК, ОАМ) при изолированной форме менингомиелоцеле отклонения от нормы не выявляются. При наличии в анамнезе данных, указывающих на возможную этиологию, могут использоваться специфические анализы – определение концентрации фолиевой кислоты, железа, цинка в плазме крови; ПЦР или ИФА на возбудителей TORCH-инфекций. Для уточнения уровня поражения спинного мозга и размера дефекта применяются методы нейровизуализации – компьютерная и магнито-резонансная томография. Также данные исследования позволяют выявить сопутствующие аномалии строения ЦНС – гидроцефалию, мальформацию Арнольда-Киари и другие. Дифференциальная диагностика менингомиелоцеле проводится с другой формой расщепления позвоночника – менингоцеле.

Лечение менингомиелоцеле

Основное лечение менингомиелоцеле осуществляется хирургическим путем. Суть – послойное закрытие дефекта и формирование спинномозгового столба. Ход операции: выделение и вскрытие грыжевого мешка, погружение тканей ЦНС в позвоночный канал, удаление дефекта и сшивание его остатков, коррекция дужек при помощи миофасциального лоскута. После операции, несмотря на восстановление нормальной структуры спинного мозга, избежать неврологических нарушений удается редко, т. к. ткани спинного мозга и корешков во время внутриутробного развития подвергаются необратимой дегенерации. При сопутствующей гидроцефалии также проводится ее нейрохирургическая коррекция.

Симптоматическая терапия подразумевает лечение развившихся осложнений. Назначают уросептики при частых инфекциях мочеполовой системы, оксибутинина гидрохлорид при дисфункции мочеиспускания и антихолинергические средства для стимуляции нейромедиаторной передачи. Важная роль отводится коррекции рациона ребенка, направленной на компенсацию дефицита микроэлементов. Применяют препараты цинка и железа, фолиевой кислоты, витамина С и В12. При частых запорах рекомендовано увеличить объем потребляемой жидкости.

Прогноз и профилактика менингомиелоцеле

Прогноз при менингомиелоцеле зависит от эффективности проводимого лечения. Как правило, при своевременной хирургической коррекции патологии, адекватной симптоматической терапии и рациональном питании исход достаточно благоприятный.

Специфической профилактики для данной патологии не существует. При отягощенном семейном анамнезе беременной проводится амниоцентез с целью антенатальной диагностики дефектов строения позвоночного столба и спинного мозга плода. Кроме того, используются общепринятые методы исследования в период беременности: УЗИ, определение концентрации альфа-фетопротеина в околоплодных водах. При выявлении TORCH-инфекций осуществляется их лечение и полноценное обследование матери и плода после проведенной терапии. Беременным рекомендуется увеличить количества метионина, витамина В12 и фолиевой кислоты в рационе, т. к. данные вещества снижают риск расщепления позвоночника ребенка.

Источник

Лучевая диагностика миеломенингоцелеа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики миеломенингоцеле: 2. Рентгенологические данные: 3. КТ признаки миеломенингоцеле: 4. МРТ признаки миеломенингоцеле: 5. Ультразвуковые данные: 6. Несосудистые рентгенологические исследования: 7. Другие методы исследования: 8. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика: 1. Дорзальное менингоцеле: 2. Закрытая (скрытая) дизрафия позвоночника: 3. Послеоперационное псевдоменингоцеле: г) Патология: 1. Общие характеристики миеломенингоцеле: 2. Макроскопические и хирургические особенности: 3. Микроскопия: д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина: 2. Демография: 3. Течение заболевания и прогноз: 4. Лечение: е) Диагностическая памятка: ж) Список литературы: – Также рекомендуем “МРТ при липомиеломенингоцеле” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 15.7.2019 |

Источник