Массаж при кифозе поясничного отдела позвоночника

Кифоз поясничного отдела позвоночника.

Кифоз поясничного отдела позвоночника встречается реже, чем кифоз грудного отдела, но все же имеет место быть.

Многие даже и не задумывались, как же должен выглядеть здоровый позвоночник? При нормальном развитии позвоночного столба наличие двух изгибов: один в районе отдела, где находится крестец, а второй в области грудного. Дополнительные изгибы, благодаря физиологическим способностям человека, находятся в районе шеи и поясницы. Именно такое строение позволяет распределить нагрузку на опорно-двигательную систему равномерно, не нагружать ноги и спину, смягчить давление на диски, расположенные между позвонками.

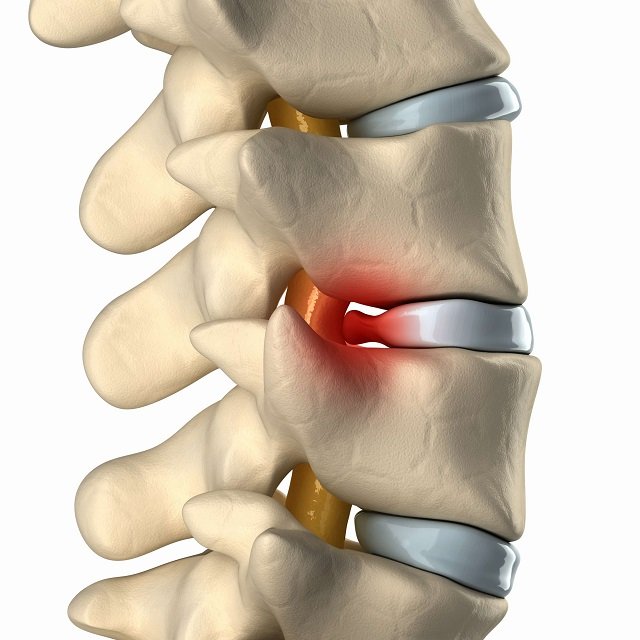

Но может случиться, что нервные окончания зажимаются, раздражается фиброзное кольцо, а бывает, что случаются компрессионные переломы, когда позвонки теряют способность быть гибкими. При этом происходит постепенное формирование выпуклости, которая начинает вредить всему организму. Поясничный кифоз считается довольно опасным отклонением от нормы.

Чем же опасен кифоз?

- Увеличивается давление на спинной мозг.

- Нарушается работа внутренних органов.

- Иногда в результате сильного искривления может сместиться спинной мозг, что приводит к даже к умственным отклонениям.

Кифоз: уровни и формы.

Поясничный кифоз или кифоз поясничного отдела позвоночника классифицируется в зависимости от уровня проявления. Именно он и определяет сложность деформирования позвоночника.

К примеру:

- 1 уровень деформации: наклон позвоночника находится под углом в 30°-40°;

- 2 уровень деформации: уклон составляет 41°-50°;

- 3 уровень деформации: уклон позвоночника составляет 51°-70°;

- 4 уровень деформации: позвоночник изогнут под углом более 71°.

Существует две формы кифоза: в виде угла и в виде дуги. Отсюда происходит и название: углообразная и дугообразная форма. В случае углообразной формы кифоза формируется так называемый горб. Во втором случае деформация будет напоминать короткую и резко выгнутую дугу, что тоже будет именоваться горбом.

Кроме прочих характеристик, кифоз различается по этиологическим разновидностям:

- Мобильная (постуральная) разновидность – деформация формируется в районе грудного отдела. Причина развития мобильного кифоза кроется в ослабленных спинных мышцах. Из-за того, что кость развивается в подростковом возрасте, именно в этот период у детей часто наблюдается данное поражение позвоночного столба. При своевременном вмешательстве в процесс формирования осанки вполне возможно абсолютное излечение. В противном случае, если искривление осанки зафиксировалось, тело позвоночного столба принимает клиновидную форму. Сам же поясничный кифоз приобретает более стабильный характер, что дает ему возможность прогрессировать и далее.

- Врожденная разновидность – зафиксированы случаи развития данного кифоза в материнской утробе, по причине аномального развития позвоночника. Развитие позвоночного столба может быть остановлено на разных стадиях формирования, а в некоторых случаях наблюдается и полное отсутствие.

- Рахитическая разновидность – перенесенный в младенческом периоде рахит вызывает деформированный наклон позвоночного столба.

- Туберкулезная разновидность – туберкулезные бактерии разрушают как позвоночную кость, так и межпозвоночные диски, что, как следствие, приводит к кифозу. Большинство взрослых, имеющих положительный ВИЧ-результат, страдают от туберкулезного кифоза. Но при этом данное заболевание может поражать и детей.

- Компрессионная разновидность – к кифозу данной формы приводит компрессионный перелом позвоночника в районе грудного отдела. В связи с этим существенно сокращается общая высота позвоночника в области передней зоны, из-за чего усиливается дуга изгиба.

- Паралитическая разновидность – возникает по причине спинного паралича.

- Разновидность генетического характера – связано с наследственными факторами архитектуры позвоночного столба.

- Дегенеративная разновидность – поражение костных систем дистрофическими и дегенеративными болезнями вызывает в результате данную форму кифоза.

- Сенильная разновидность – возникает в результате возрастной перестройки мышц и позвоночника. Чаще всего наблюдается у представителей старше средних лет и более старшего поколения.

- Тотальная разновидность – данному типу кифоза характерен планомерный изгиб всего позвоночного столба. Может наблюдаться у детей младше 1 года.

Данный недуг позвоночника существенно затрудняет движение. Это происходит, когда дугоотростчатые суставы в зоне округлой поясницы не принимают на себя положенную нагрузку, и как результат весь позвоночный столб лишается должной упругости и гибкости. В связи с этим больному становится трудно заниматься физической работой. Начинается утомляемость при передвижениях на большие расстояния. Возможны изменения походки — она делается дрожащей, неустойчивой.

Если человек занимает сидячее положение, его спина тут же прогибается буквой С. Постоянное неправильное положение верхних отделов позвоночника со временем приводит к искривлению и на их уровнях. Кифоз поясничного отдела позвоночника часто сопровождается неврологическими нарушениями — болями в районе талии и крестца. Чрезмерное искривление грудного отдела оказывает неблагоприятное влияние, как на анатомические структуры самого позвоночника, так и на расположенные рядом органы. Объем грудной клетки и емкость легких при максимальном вдохе уменьшаются. Недостаточное поступление кислорода в кровь обуславливает нарушения со стороны системы кровообращения и других систем.

Диафрагма сильнее давит на брюшную полость, из-за чего нарушается нормальная работа расположенных там органов, в частности – развиваются запоры. Из-за перераспределения нагрузки страдают межпозвоночные диски, возникает остеохондроз. При выраженном кифозе возможно сдавливание спинного мозга и нервных корешков, сопровождающееся потерей или ослаблением чувствительности, мышечной слабостью и нарушениями со стороны тазовых органов.

Постановка диагноза начинается с подробного опроса и осмотра пациента. Врач (лечением кифозов занимаются ортопеды) изучает историю развития болезни, уточняет особенности болевого синдрома, обращает внимание на отсутствие или наличие неврологических нарушений. Осмотр включает в себя пальпацию спины и шеи, определение силы мышц и кожной чувствительности. Специалист исследует сухожильные рефлексы и проводит специальные тесты для оценки неврологического статуса, осуществляет аускультацию сердца и легких.

Обязательным этапом обследования является рентгенография позвоночника, которая может включать в себя как обзорные прямые и боковые снимки, так и прицельные рентгенограммы в нестандартных проекциях и при специально выбранном положении пациента.

Поясничный кифоз — лечение.

Для выявления патологии со стороны мягких тканей может быть назначено МРТ. Для оценки патологических изменений со стороны костных структур пациента могут направить на компьютерную томографию и рентген. Именно они позволяют точно определить степень искривления. И только потом назначается лечение, когда устраняется главная причина кифоза. Стоит отметить, что скорректировать поясничный кифоз можно почти на всех его стадиях.

1 степень, когда отклонения составляет примерно 28 градусов, поддается лечению при помощи ЛФК, плавания, оздоровительного массажа. Цель в данном случае – укрепить мышечный корсет человека.

2 стадия кифоза (угол уже 40 градусов и больше) требует определенных усилий. Здесь может понадобиться медикаментозное лечение, использование серьезных тренажеров, полная смена образа жизни с обустройством специально оборудованных спальных и рабочих места, и обязательно – ношения специальных корсетов.

Третья и четвертая стадия поясничного кифоза, когда угол может составлять 70 градусов, лечатся строго под наблюдением врача и не допускаются никакие самостоятельные попытки исцелиться.

Какие методы лечения заболевания признаны эффективными?

- Массаж.

- Точечный массаж в сочетании с мануальной терапией.

- Плавание.

- Лечебная физкультура.

- При болях в спине врачи назначают нестероидные средства, которые снимают воспаление.

Чем раньше начата совместная работа врача и пациента, чем быстрее диагностирована степень поясничного кифоза, тем больше вероятности, что лечение будет эффективным, а выздоровление – полным.

Для того чтобы не допустить кифоз поясничного отдела позвоночника, а также заболевания данного рода, следует применять профилактические меры. Методы профилактики важно использовать на ранних этапах кифотического заболевания. Это занятия спортом, активный отдых, точечный самомассаж. В этом случае есть все шансы не просто прекратить развитие поясничного или других разновидностей кифоза, но также и выработать правильную осанку спины.

Правильную осанку необходимо формировать с самых детских лет. Для этого важно понимать, как можно правильно расслаблять мышцы спины и не допускать неправильных наклонов и движений. А лучше всего помнить о таких рекомендациях. Вести активный образ жизни с детства, и всегда предпочитать не компьютерные игры, а получать лучше пользу от активных занятий на улице, больше плавать, посещать спортивные секции, и тогда получится просто миновать и не думать от различных проблемах всего позвоночника, а значит иметь хорошее здоровье. Чего мы вам и желаем!

Источник

Массаж при кифозе — комплекс действий, направленных на восстановление кровообращения и нормализацию осанки. Манипуляции могут выполняться в местах позвоночных деформаций или выше их.

Этапы массажа и ограничения

Классическая процедура проводится в 3 этапа:

- Вводный длится около 5 минут и включает щадящее воздействие на мягкие ткани.

- Основная часть выполняется в течение 10–20 минут и подразумевает применение специализированных методов воздействия на опорно-двигательный аппарат. Движения подбираются в зависимости от особенностей течения заболевания.

- Заключительный этап направлен на снижение болевых ощущений после массажа, длится не более 5 минут.

Массаж при кифозе грудного отдела позвоночника не относится к лечебным методикам, однако он значительно увеличивает эффективность консервативной и хирургической терапии.

Процедура не проводится в период обострения инфекционных заболеваний, при наличии гнойничковых высыпаний и трофических язв.

Противопоказаниями к ней так же считаются:

- лихорадочные синдромы;

- хронический остеомиелит;

- открытая форма туберкулеза;

- психические расстройства;

- злокачественные опухоли различных органов.

Техника выполнения массажа

Вводную часть процедуры при искривлении шейного отдела позвоночника начинают с поглаживающих движений. Под ними подразумевается манипуляция, при которой ладонь движется по коже, не способствуя появлению складок.

Плоскостное воздействие предполагает перемещение руки по поверхности спины без значительного надавливания.

При обхватывающем производится захват кожи первым и последующими пальцами, сжатыми вместе.

При растирании рука сдвигает мягкие ткани и растягивает их в различные стороны.

Вспомогательными действиями при массаже считаются:

- пощипывание;

- пиление;

- строгание;

- штрихование.

При растирании ткани подготавливаются к дальнейшим воздействиям, усиливается отток лимфы и крови.

Разминание производится в 3 стадии:

- закрепление;

- сжатие и сдавливание;

- раскатывание.

Горизонтальное и вертикальное растирание, растяжение и перекатывание способствуют повышению эластичности и выносливости мышечно-связочного аппарата позвоночника. При кифозе эти движения должны выполняться с особой осторожностью, так как массаж может усилить болевых ощущений.

Вибрация — совершение колебательных движений различной интенсивности. Может быть постоянной, прерывистой или лабильной. Разминание и вибрацию дополняют потряхиванием, похлопыванием, пунктированием. Каждое действие оказывает определенное влияние на мышечные ткани, поэтому должно производиться квалифицированным специалистом.

Перед началом процедуры пациент должен принять правильное положение – лечь на живот и вытянуть руки вдоль боков. Под голову и грудь подкладывают специальные валики. Ноги необходимо максимально расслабить. Массаж при сутулости начинают с легкого поглаживания. Руки движутся от крестца в сторону шеи. В начале они перемещаются параллельно костным отросткам позвонков. Через несколько минут переходят к глубоким поглаживаниям, для чего руки устанавливают на небольшом расстоянии от позвоночного столба. Движения направляются от подвздошных костей к подмышечным впадинам.

Положительным эффектом при выраженном искривлении грудного отдела обладает вибрация и разминание в области поясницы.

При разработке лопаточной области движения должны иметь меньшую интенсивность, чем при массаже остальных отделов.

При выполнении манипуляций следует обходить места расположения жизненно важных органов.

Виды массажа

Периостальный тип предназначен для восстановления кровоснабжения и питания внутренних органов. Процедура проводится при кифозе, остеохондрозе, деформирующем спондилоартрозе. Может использоваться в восстановительный период после операций, направленных на фиксацию определенных сегментов позвоночника металлическими конструкциями. Во время процедуры осуществляется воздействие на мышцы спины.

Периостальный массаж при кифозе повышает тонуса мышц и предотвращает дальнейшее искривление грудного отдела. При круговых движениях последней фаланги третьего пальца оказывается воздействие на акупунктурные точки, что способствует улучшению кровообращения в тканях спины. При проведении массажа определяются участки с наибольшим количеством соединительнотканных волокон. Они напрягаются при сдавливании спинномозговых корешков смещенными позвонками.

Сегментарный массаж спины основывается на особенностях строения опорно-двигательной системы. Во время процедуры оказывается воздействие на те или иные участки кожи, которые связаны со спинномозговыми нервными окончаниями. Они имеют вид полос, пересекающих тело от средней линии живота до центральной части спины. Выделяют шейный, спинной, грудной и крестцовый отделы спинного мозга.

Сегментарное деление является отражением на поверхности кожи определенных нервных корешков. Подобный массаж при круглой спине подразумевает применение классических движений в определенных участках в зависимости от расположения вершины кифотической дуги. Сегментарное воздействие способствует восстановлению кровообращения, повышению тонуса мышц и подготовке опорно-двигательного аппарата к выполнению специальных упражнений.

Массаж от сутулости в домашних условиях делается с помощью щетки с длинной ручкой, вафельного полотенца или специальных приспособлений. Его необходимо сочетать с гимнастикой и завершать приемом теплого душа. После процедуры на коже не должно оставаться синяков и отеков. Пациент ощущает легкую болезненность после разработки затекших мышц. Появление чувства тепла считается нормальным явлением. После завершения курса человек замечает нормализацию осанки, снижение интенсивности болевых ощущений. Полностью исправить сутулость с помощью одного только массажа невозможно.

Источник

Пациентами с диагнозом PDSI, как правило, являются пожилые женщины, у которых наблюдается многоуровневая дегенерация диска и фасет в нижней поясничной области, плохое качество костной ткани, а также атрофия и жировая дистрофия поясничных и параспинальных мышц-разгибателей. [1] Поэтому в качестве первой линии лечения рекомендуется консервативное лечение, такое как физические упражнения и физиотерапия, включая ношение рюкзака.

Но в настоящее время, медицина, особенно в области реабилитации поясничного кифоза, сделала огромный шаг вперед, поэтому сегодня перечень лечебных процедур не ограничивается только средствами ЛФК. Но сегодня есть ряд других, инновационных средств и методов физического развития челвека. Огромную популярность обретают йоготерапия, йога для позвоночника, оздоровительные методики цигун. Особый интерес представляет специальный раздел – йога для позвоночника, направленная на лечение различных патологий позвоночника, а также профилактику его заболеваний и деформаций. Применяется лечение положением, ритмической и изометрической гимнастикой, статическими и динамическими, дыхательными, медитативными упражнениями. Пользуются специально разработанными динамическими комплексами, направленными на развитие позвоночника, укрепление мышц, решение конкретных проблем.

Различные физические упражнения комбинируются с массажными техниками, релаксацией организма, физиопроцедурами, вспомогательными средствами. Назначают специальные корсеты, бандажи.

Популярным направление сегодня стала телесно-ориентированная терапия. Суть данной технологии состоит в том, что работа ведется не только с физическим телом, но и с психологическим структурами. Важная роль отводится коррекции психоэмоционального состояния. Такой подход связан с тем, что каждая проблема, патология в организме человека является результатом воздействия какой-либо психической травмы, непрожитой эмоции, стресса. В ходе консультации специалист поможет человеку вернуться к истокам проблемы и решить ее. Соответственно, уходит проблема и на физическом уровне.

Хорошо себя зарекомендовал цигун, китайские оздоровительные практики, многочисленные дыхательные упражнения, которые также направлены преимущественно на позвоночник. Все большей популярностью пользуются славянские практики и гимнастики: «Ладание», «Танец Огня», «Лажение», «Жива», «Комплекс Триглава», авторская методика Овчаренко С.В. «Сферы», «Танец Пяти Зверей», «Танец Черной Рыси», «Великий Танец».

Из методов физиотерапевтического лечения, широко применяют лечение ультразвуком, микротоками, волнами различной длины, электрофорез, криопроцедуры, тепловые процедуры, электропроцедуры.

Положительно действует плавание, аквааэробика, гидропроцедуры Широкое применение в практике нашел Шотландский душ, душ Шарко, душ-опахало, джакузи, гидромассажные ванны, обтирания, обливания, хвойные ванны, специальные процедуры в бане, сауне, турецком хаммаме.

Многие люди в качестве лечебных и профилактических средств выбирают бег, скандинавскую ходьбу, дыхательные практики, медитации, суставные гимнастики и оздоровительные комплексы для позвоночника из цигун, хатха-йоги, гимнастик.

Показаны различные тепловые процедуры, электропроцедуры, световые процедуры. В состав комплексной терапии сходит массаж, активно-пассивная гимнастика. Наряду с классическим массажем, назначают сегментарно-рефлекторный массаж, рефлексотерапию, акупунктуру, точечный массаж (шиацу).

Усилить и закрепить эффект помогут компрессы, обертывания. Широко задействуют природные ресурсы в лечении заболеваний позвоночника, например, применяется акупунктура (иглоукалывание), апитерапия (лечение укусами пчел), гирудотерапия (лечение пиявками).

Полезно сочетать физические упражнения и массаж с плаванием, аквааэробикой, поскольку эти процедуры позволяют привести мышцы в тонус. Применяются гидропроцедуры (обливания, обтирания, душ Шарко, гидромассаж, джакузи).

Многим пациентам показана ароматерапия, промасливание, воздействие лечебными маслами. Пребывание в солевой комнате, массаж с использованием специальных масел, благовоний, положительно сказывается на состоянии позвоночника. Применяют различные виды растяжки, вытягивания на лентах, воздушная йога. В комплексную терапию обязательно нужно включть расслабление, медитацию, аутогенную тренировку.

Широкое распространение получили различные виды гимнастики: фитбол-гимнастика, стреччинг-гимнастика, боди-гимнастика, ритмическая гимнастика, психогимнастика.

Медикаментозная терапия применяется редко, и в основном, как вспомогательное или симптоматическое средство. Хирургические методы относятся к радикальным методам вмешательства, применяются только в крайнем случае, при неэффективности других методов.

Физиотерапевтическое лечение

Для лечения кифоза в области поясницы, применяются различные традиционные и нетрадиционные методы физиотерапевтического воздействия:

- лечение ультразвуком, микротоками,

- воздействие волнами различной длины,

- электрофорез (в основном при помощи этого метода вводят препараты кальция, магния, противовоспалительные или обезболивающие средства),

- тепловые процедуры,

- электропроцедуры,

- световые процедуры,

- рефлексотерапия,

- акупунктура.

Упражнения при поясничном кифозе

При поясничном кифозе упражнения являются основным методом лечения. Их следует выполнять регулярно, от 1 до 3 раз в день. Можно порекомендовать комплекс из 10 упражнений, оказывающих максимальное воздействие на поясницу.

- Упражнение №1. Полное йоговское дыхание.

Начните практику с дыхательного упражнения – полное йоговское дыхание. Для этого необходимо сесть ровно, со скрещенными впереди ногами. Руки расслаблены, лежат на коленях. Спина максимально ровная, тянется кверху. Начинаем делать медленный вдох, наполняя воздухом весь живот. После того, как живот наполнился, начинаем наполнять воздухом грудную клетку, постепенно ее расширяя. После этого наполняем зону ключиц, стараясь вдохнуть в себя как можно больше воздуха.

После того, как закончили полный вдох, делаем полный выдох: сначала сдуваем живот, максимально выпустив из него воздух. Затем опускаем грудную клетку, максимально выпустив воздух. После этого опускаем и расслабляем зону ключиц, максимально выпустив из организма весь воздух.

Это один полный дыхательный цикл. Таких циклов нужно выполнять не менее 15, постепенно увеличивая их количество. Спешить не нужно. Выполнять упражнение следует медленно, вдумчиво, максимально расслабляясь, прислушиваясь к своим ощущениям. Лучше сделать меньше, но более качественно.

- Упражнение №2. Прогиб в пояснице.

Медленно поднимаем руки вверх, оставляя ладони соединенными. Выводим руки над головой, ладони разъединяем, руки держим ладонями вперед, как бы обращая их к Солнцу. Руки и ладони должны быть примерно на ширине плеч. После этого делаем небольшой прогиб в пояснице назад, отклоняемся. Не нужно стремиться сделать максимально большой прогиб. Состояние должно быть комфортным и расслабленным.

- Упражнение №3. Цигун-дыхание.

Становимся ровно, руки опущены вдоль тела, ноги на ширине плеч. Стопы стоять параллельно одна другой. Со вдохом медленно отводим руки с стороны, сгибая при этом локти. Представляем, что мы большой шар, который наполняется чистым воздухом, раздувается. Вместе с тем, как руки отводятся в стороны, медленно приседаем, слегка сгибая ноги в коленях. Стоим в такой позе 3-5 минут, прислушиваемся к своему дыханию, контролируем его на чет 1- живот выходит наружу, надувается. Делаем глубокий вдох. На счет 2 – живот сдувается, опускается. Делаем выдох.

- Упражнение №4. Наклон в сторону.

Становимся ровно, руки вдоль тела, опушены, ноги ровно. Затем разводим ноги максимально широко в стороны, одну ногу разворачиваем перпендикулярно другой. Руки поднимаем в стороны, держим ровно (параллельно полу). Делаем наклон в сторону. Рука опускается на ногу, которая стоит перпендикулярно. Другая рука поднимается вверх. Таким образом, руки должны быть на одной ровной линии, вместе с ногами они образуют большой треугольник. Голову разворачиваем, смотрим вверх, на верхнюю руку.

- Упражнение 5. Устойчивая поза.

Ноги сводим, соединяем их. Бедра, колени, голени, стопы должны быть соединены, делаем наклон вперед, стараясь максимально лечь грудной клеткой, животом, лбом на ноги. Обвиваем голени руками. Затем медленно поднимаемся вверх, разгибая спину позвонок за позвонком, начиная от поясницы, заканчивая шейным отделом.

- Упражнение №6. Поза на равновесие.

Ставим ноги максимально широко. Руки разводим в стороны. Опускаем одну руку вниз, касаемся земли. Вторую руку поднимаем вверх, так чтобы она образовывала ровную линию с другой ногой. Противоположную опущенной руке ногу поднимаем, так чтобы она была параллельна полу. Между ногами должен быть угол в 90 градусов.

- Упражнение №7. Скручивание в пояснице.

Садимся в позу со скрещенными ногами, руки помещаем накрест: правая рука – на левом колене, левая рука – на правом колене. Поднимаем одну руку вверх, держим ровно перед собой. Скрещиваемся – поворачиваемся в сторону этой руки, по часовой стрелке. Плечи при этом стараемся держать ровно, на одной линии. Возвращаемся в исходное положение. Повторяем упражнение в другую сторону аналогичным образом.

- Упражнение №8. Разминка для поясницы, крестца и кобчика.

Необходимо слегка присесть. Ноги при этом следует слегка согнуть в коленях. Для того, чтобы было легче выполнять упражнение, представьте, что ваш кобчик имеет продолжение в виде хвоста. Это облегчает выполнение упражнения. Необходимо сделать глубокий вдох, а затем поднять «хвост» вместе с кобчиком и ягодичными мышцами, стараясь при этом максимально прогнуть поясницу. На выдохе – «прижимаем хвост», стараясь опустить его как можно ниже. Поясница при этом должна быть максимально выпрямлена, таз подтянут вперед.

- Упражнение №9. Укоренение.

Станьте ровно. Соедините стопы, пальчики ног, пальцы. Выстройте сове тело максимально ровно. Руки держите строго вдоль бедер, опущенные вниз. Закройте глаза, расслабьтесь, сосредоточьтесь на своих ощущениях. Проверьте, что бы ваши ноги были соединены, оставались ровными. Начинайте медленно пошатываться. Двигайтесь медленно, плавно. Вообразите, что вы сильное, мощное дерево, которое корнями уходит глубоко в землю, стоит плотно и уверенно. На выдохе из спины боль уходит вместе с выдохом, уходит глубоко в землю. Дерево еще сильнее врастает корнями в землю. На вдохе теплая, светлая энергия наполняет ваше тело, поднимается по корням дерева, уходит в спину.

- Упражнение №10. Бон.

Данное упражнение относится к медитативно-расслабляющим. Часто кифоз образуется в связи с тем, что у человека перенапряжены мышцы поясницы. это влечет за собой деформацию мышечного слоя, а затем и самого позвоночника. Выполнять упражнение нужно в спокойной обстановке и не менее 30 минут.

Суть его проста. Необходимо сесть, максимально выровнять спину, вытянуть позвоночник от макушки до кобчика. Представьте. Что позвоночник – это столб, стрежень, который держит на себе все тело. Ноги необходимо согнуть, стопы сложить, прижать одна к другой. Пяточки, стопы, пальцы – плотно прижаты. Колени нужно стремиться опустить на пол. Руки скрестите, соедините вверху два больших пальца, и положите свободно на ноги, ближе к тазу.

Закройте глаза, отвлекитесь от всего постороннего, сосредоточьте внимание только на внутренних ощущениях. Старайтесь максимально расслабиться, расслабить все тело. Представляйте, как ваши мышцы расслабляются, и медленно стекают вдоль позвоночника. В голове – тишина, ни одна мысль вас не беспокоит. Дышите медленно, плавно. Не шевелитесь. Через минут медленно откройте глава, потянитесь, выходите из позиции.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение PDSI рассматривается у пациентов, которые жалуются на трудности при ходьбе или испытывают непреодолимые боли в нижней части спины и обеих ног с тяжелым сагиттальным дисбалансом (кифотическая деформация), когда консервативное лечение уже неэффективно. [2] Другими хирургическими показаниями, описанными в предыдущих исследованиях, были:

- выраженная атрофия мускулатуры спины при рентгенологическом исследовании,

- отсутствие тяжелого остеопороза и

- сжелание пациента к проведению хирургического лечения. [3]

Некоторые авторы описали другие хирургические показания PDSI, которые цитировались Lee et al. К ним относятся заметные клинические признаки, называемые «четырьмя основными признаками», такие как трудности при ходьбе из-за наклонов туловища вперед, невозможность держать вещи перед собой, опоры локтями для мытья посуды или лиц и сложность лазания по склонам.

В основном лечение поясничного кифоза – это традиционное, комплексное лечение, которое включает лекарственные средства, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, плавание. Хирургические методы лечения применяют в крайнем случае, при острой необходимости. Радикальное вмешательство допустимо только в том случае, если другие методы лечения неэффективны. Оперативное вмешательство показано в том случае, если, если произошло ущемление нерва, спинного мозга. Показанием к проведению операции может быть протрузия дисков, межпозвоночная грыжа, гнойно-септический процесс, воспаление, некроз.

Источник