Лимфосаркома лечение народными средствами

Лимфосаркомы (неходжкинские лимфомы) — группа системных злокачественных опухолей иммунной системы. Данные новообразования происходят из клеток лимфоидной ткани, расположенной вне костного мозга. Разные виды опухоли отличаются по локализации, биологическим свойствам, строению, клиническим проявлениям, ответу на лечение и прогнозу.

Причины и группы риска

Точные причины развития лимфосарком не установлены, но выявлены основные факторы риска, которые повышают вероятность возникновения данного заболевания. К ним относятся:

- Некоторые инфекции (гепатит С, ВИЧ, Helicobacter pylori) могут провоцировать развитие лимфосаркомы желудка.

- Аутоиммунные заболевания: красная волчанка, ревматоидный артрит.

- Приобретенные и врожденные иммунодефицитные состояния. Многократно повышается риск развития лимфосаркомы у пациентов, которые принимают иммуносупрессивные препараты.

В группе риска находятся люди, которые имели контакт с различными веществами, например, бензол, некоторые гербициды и инсектициды. Вызывать опухолевые изменения клеток лимфоидной ткани также могут такие методы лечения онкологических заболеваний, как лучевая терапия и прием цитостатических препаратов.

Классификация

Согласно гистологической классификации, выделяют более 30 разных видов опухоли. Большинство из них имеет В-клеточное происхождение. На долю Т-клеточных приходится лишь 15 % от числа всех лимфосарком.

Из клеток-предшественников может образоваться В-лимфобластный лейкоз. Также к опухолям, которые происходят из В-лимфоцитов, относятся:

- Диффузная В-крупноклеточная лимфома. Такое гистологическое строение встречается чаще всего.

- Фолликулярная лимфома.

- Мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома и хронический лимфоцитарный лейкоз.

- Лимфома из клеток мантийной зоны.

- Лимфома из клеток маргинальной зоны.

Встречаются также и другие виды В-клеточных лимфосарком, например, волосатоклеточный лейкоз и лимфома Беркитта. Эти формы заболевания возникают редко.

К основным формам Т-клеточных новообразований относится Т-лимфобластная лимфома (лейкоз из клеток-предшественников) и зрелые, или периферические, опухоли. Зрелые лимфосаркомы данного типа включают в себя тонкокишечную, гепатоспленическую, панникулитоподобную и некоторые другие виды заболевания.

Стадирование опухоли осуществляется по следующим критериям:

- I стадии соответствует локализованное поражение одного из органов или одной лимфатической зоны.

- II стадия характеризуется вовлечением в онкологический процесс двух и более лимфатических областей или органа с наличием регионарных метастазов по одну сторону от диафрагмы.

- На III стадии наблюдается поражение лимфоузлов, органов, тканей по обе стороны диафрагмы.

- IV стадия проявляется общей диссеминацией процесса или изолированной опухолью в одном из органов с наличием отдаленных метастазов.

В зависимости от течения лимфосаркомы делят на индолентные (с благоприятным прогнозом), агрессивные и высокоагрессивные. Пациенты с индолентными формами болезни при отсутствии лечения живут около 7 — 10 лет, а с агрессивными — от нескольких месяцев до 1-2 лет.

Симптомы лимфосаркомы

Заболевание всегда начинается с образования одиночной опухоли, которая активно метастазирует лимфо- и гематогенным путем. Такой очаг может располагаться в лимфатическом узле (такое поражение называют нодальным) либо в другом органе или ткани (экстранодально). Симптоматика лимфосарком обусловлена расположением первичной опухоли:

- Поражение лимфоузлов шеи и средостения может вызвать сдавление пищевода и трахеи, что проявляется дискомфортом при глотании и кашлем.

- При локализации в грудной клетке (в частности, в лимфоузлах задней части средостения) лимфосаркома может давить на крупные сосуды. При этом появляются такие симптомы, как цианоз, отечность верхней половины тела и лица, нарушение дыхания, тахикардия.

- В брюшной полости и забрюшинном пространстве увеличенные лимфатические узлы при достижении значительного размера или расположении в функционально значимых зонах могут привести к кишечной непроходимости, желтухе, нарушению оттока лимфы из нижней половины тела (появляются отеки ног, половых органов, асцит).

- Неходжкинские лимфомы желудочно-кишечного тракта — один из наиболее распространенных экстранодальных вариантов. Симптомы заболевания обусловлены расположением лимфосаркомы и сходны с клиническими проявлениями других опухолей данной локализации.

- Лимфосаркома носоглотки склонна к быстрому росту и поражению рядом расположенных структур — верхнечелюстной пазухи, решетчатого лабиринта, глазницы. Поэтому среди симптомов данной формы опухоли может отмечаться снижение слуха, затруднение носового дыхания, экзофтальм.

- Поражение кожи проявляется по-разному. Опухоль может иметь вид медленно растущего одиночного узла, вокруг которого с течением времени образуется множество вторичных очагов. Высыпания, как правило, плотные и безболезненные, могут сливаться в единое образование с бугристой поверхностью. В редких случаях лимфосаркомы кожи протекают по типу того или иного дерматита.

Также первичные опухоли могут располагаться в костной ткани, ЦНС, яичке, молочной железе. Все эти формы заболевания отличаются злокачественным течением.

Осложнения

Помимо того, что крупные опухоли могут вызывать симптомы сдавления внутренних органов, течение заболевания может сопровождаться и другими осложнениями. При прорастании стенок желудка лимфосаркома может послужить причиной развития кровотечения. Также при неходжкинских лимфомах наблюдается иммуносупрессия, которая проявляется повышением восприимчивости к инфекциям, в том числе смертельно опасным. При опухолевом поражении костей повышается риск переломов.

Течение заболевания во время беременности

Лимфосаркома может сочетаться с беременностью. Возможны следующие варианты:

- Зачатие наступило в состоянии ремиссии.

- Опухоль была выявлена во время внутриутробного развития плода.

- Развился рецидив новообразования в период беременности.

Беременность и роды в период стойкой ремиссии не отягощают прогноза опухоли. Однако риск рецидивирования лимфосаркомы гораздо выше для тех пациенток, у которых зачатие происходит в течение первых 2-3 лет после полной стабилизации состояния. В связи с этим женщины должны быть предупреждены о необходимости применения контрацептивов в течение этого периода.

Лимфосаркома высокого риска, которая была диагностирована в первом триместре, служит показанием к прерыванию беременности. При обнаружении опухоли во втором и третьем триместре тактика ведения подбирается индивидуально, с привлечением таких специалистов, как онколог, неонатолог, терапевт, генетик. Учитывается степень распространенности заболевания и характер ответа на лечение.

При рецидиве опухоли прогноз для беременности самый неблагоприятный. В данной ситуации требуется применение высокотоксичных препаратов, прием которых несовместим с беременностью.

Диагностика

В связи с тем, что лимфосаркома может располагаться во всех органах и тканях, план обследования пациента должен включать в себя:

- Физикальный осмотр с исследованием всех групп периферических лимфоузлов.

- Рентген органов грудной клетки.

- УЗИ органов брюшной полости, в том числе печени, селезенки, внутри- и забрюшинных лимфатических узлов.

- Фиброларингоскопию, которая проводится с целью оценки поражения лимфоидной ткани глотки (кольцо Вальдейера).

- Гастроскопию с биопсией подозрительных участков слизистой.

- Стернальную пункцию и трепанобиопсию подвздошной кости (исключение — поражение костного мозга).

Также необходимо исследовать те органы, со стороны которых пациент испытывает дискомфорт. Некоторые особые клинические варианты лимфосаркомы требуют проведения дополнительных методов обследования. Например, при поражении оболочек головного и спинного мозга выполняют люмбальную пункцию с последующим цитологическим исследованием ликвора, а при расположении очага в ЦНС — КТ или МРТ на уровне локализации опухоли.

Специфических диагностических лабораторных тестов для лимфосарком нет. Повышение в крови уровня ЛДГ при формировании образований и прогрессировании процесса отражает активность заболевания и используется для прогнозирования.

Окончательный диагноз устанавливают на основании гистологического анализа биоптата опухоли с иммунофенотипированием. Целью этого исследования является определение В- или Т-клеточного происхождения очага и уровня нарушения клеточной дифференцировки. Допускается и цитологическая верификация, но только в тех случаях, когда процесс забора материала для гистологии сопряжен с определенными рисками.

Методы лечения

Определение тактики ведения больного производится с учетом локализации опухоли, ее морфологического типа, распространенности, а также общего состояния здоровья пациента. Основными методами лечения лимфосарком являются:

- Химиотерапия. Обычно используются различные сочетания препаратов (полихимиотерапия). Данный метод может применяться самостоятельно или в сочетании с лучевым лечением. Для опухолей с медленным прогрессированием и благоприятным прогнозом успешно применяется комбинированная терапия в виде «сэндвича»: 2-3 цикла полихимиотерапии, затем лучевая терапия, потом снова 2-3 цикла химиопрепаратов.

- Хирургическое лечение, которое используется в случае изолированного поражения какого-либо органа, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта. При множественном метастатическом поражении, когда развивается угроза кровотечения, непроходимость кишечника и другие осложнения, могут проводиться циторедуктивные оперативные вмешательства — удаление части опухолевой массы с целью устранения основных симптомов.

- Лучевая терапия. Может применяться в качестве самостоятельного метода при лечении локализованных форм лимфосаркомы с низкой злокачественностью. Также данный вид лечения может быть использован в качестве паллиативной терапии.

Иногда при неэффективности терапии или рецидиве заболевания больному может потребоваться аутологичная трансплантация стволовых клеток периферической крови. Инновационным направлением в лечении лимфосаркомы является иммунотерапия, действие которой направлено на усиление естественной способности иммунной системы бороться с опухолью.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от гистологического строения опухоли и стадии процесса. Местнораспространенные формы протекают относительно благоприятно: долгосрочная выживаемость около 50-60%. При генерализации процесса данный показатель снижается до 10-15%.

Негативно на прогноз всех пациентов, страдающих лимфосаркомой, влияют такие неблагоприятные факторы, как:

- Пожилой возраст.

- Увеличенный уровень ЛДГ.

- Наличие сопутствующих заболеваний.

- III-IV стадии онкологического процесса.

- Два и более экстранодальных очага.

Учитывая характер причин развития лимфосаркомы, профилактические мероприятия сводятся к предупреждению заражения перечисленными инфекциями, исключению контакта с токсическими веществами. Люди, которые по тем или иным причинам имеют риск развития данного заболевания, должны регулярно проходить обследование с целью своевременной диагностики и лечения опухоли.

Источник

Застой лимфы из-за нарушения ее оттока называется лимфостазом. В тяжелых случаях он приводит к отеку и раздуванию ноги или руки до гигантских размеров — лимфедеме, или слоновости, результатом которой становится инвалидность.

Наш эксперт в этой сфере:

Врач-онколог, химиотерапевт, терапевт

Позвонить врачу

Лимфостазы относятся к распространенным заболеваниям. По данным ВОЗ, этой патологий в той или иной степени страдает до 10% взрослого населения нашей планеты. Застой лимфы в легкой форме имеет преходящий характер, он возникает в конце дня и самостоятельно исчезает к утру. Такие состояния сами по себе не представляют угрозы здоровью, но опасны дальнейшем развитием.

На поздних стадиях заболевания нарушается нормальная работа конечности (ноги или руки), возникает серьезный эстетический дефект, снижается местный иммунитет. Это создает условия для развития инфекционных заболеваний.

В 90% случаев лимфостаз возникает в ноге. Застой лимфы в руке редко возникает самостоятельно. Как правило, он развивается вследствие операции по поводу рака молочной железы.

Причины

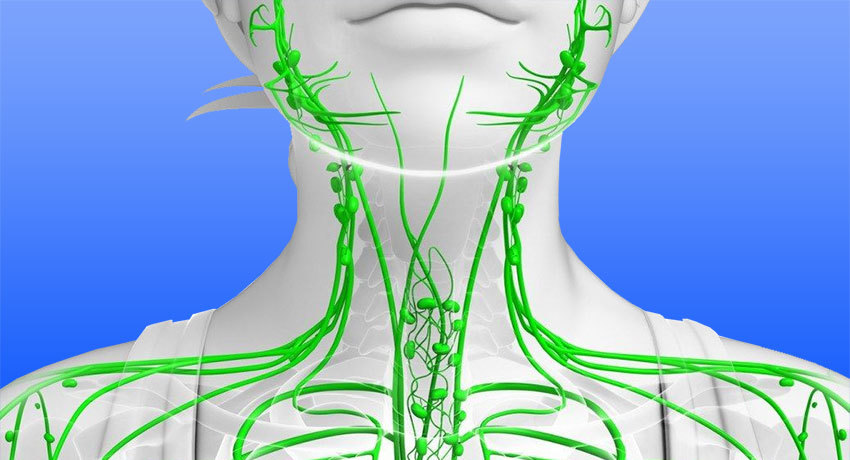

Лимфатическая система выполняет в организме дренажную функцию. Она состоит из разветвленной системы, от мельчайших капилляров до мелких, средних и крупных каналов.

В отличие от системы кровеносных сосудов, лимфатическая система не имеет собственного насоса, которым служит сердце для кровообращения. Поэтому она крайне уязвима для любых травмирующих воздействий.

Лимфа движется значительно медленнее, чем кровь по кровеносным сосудам. Любое препятствие этому движению вызывает ее застой. Из-за этого происходит накопление жидкости в тканях, их отек и увеличение в размерах (гипертрофия).

Лимфатическая система и венозное кровообращение взаимосвязаны, поэтому лимфостазы нередко возникают на фоне сосудистых заболеваний:

- хронической венозной недостаточности,

- варикозной болезни,

- тромбофлебита.

Причиной развития заболевания может быть сердечная недостаточность или нарушение работы почек, от которых зависит кровообращение нижних конечностей.

Другие возможные причины лимфостаза — сдавление лимфатических сосудов опухолью или нарушение их проходимости при воспалении:

- инфекционные, паразитарные заболевания,

- травмы,

- доброкачественные или злокачественные лимфомы.

Наиболее частая причина лимфостаза руки — хирургическое лечение рака молочной железы, при котором удаляются подмышечные лимфоузлы, что нарушает движение лимфы и приводит к ее застою. Это осложнение развивается в трети случаев мастэктомии с иссечением регионарных лимфоузлов.

Удаление паховых, тазовых (подвздошных), забрюшинных, бедренных лимфоузлов при хирургическом лечении шейки, тела матки, яичка и других злокачественных опухолей органов малого таза, половой системы приводит к развитию лимфостаза в ногах.

Лучевая терапия злокачественных опухолей также может стать причиной нарушения проходимости лимфатических каналов и развития лимфостаза.

Классификация

Лимфостазы бывают первичными и вторичными.

Первичные связаны с врожденными аномалиями лимфатических каналов, недостаточностью клапанов. В этом случае симптомы заболевания появляются уже в раннем детстве и далее прогрессируют. Это редкие случаи заболевания (не более 6%).

Вторичные лимфостазы возникают намного чаще, более чем в 90% случаев. Они имеют травматическую, воспалительную, сосудистую, инфекционную, постхирургическую причину.

В развитии заболевания врачи-флебологи различают несколько стадий.

- Первая стадия называется спонтанным обратимым отеком. Отек возникает к вечеру, при надавливании пальцем на нем остается вмятина. Конечность увеличена. К утру отек самостоятельно спадает.

- Вторая стадия — спонтанный необратимый отек. Отек становится плотным и не проходит к утру. Кожа натягивается, грубеет, твердеет, в области отека ощущается боль.

- Третья стадия — необратимый отек. Конечность значительно увеличена, теряет нормальные контуры, развивается слоновость. На коже появляются язвы, свищи, объем движений в суставе ограничен.

Лимфостаз при мастэктомии

Хирургическое лечение рака молочной железы, как правило, предполагает удаление не только самой опухоли, части молочной железы или всей груди полностью, но также иссечение регионарных лимфоузлов.

Такое хирургическое вмешательство называется лимфодиссекцией. Его цель — снижение риска рецидива заболевания. Раковые клетки легко проникают в лимфатические узлы, и если их оставить, злокачественная опухоль возникнет снова.

Иссечение подмышечных лимфоузлов нарушает ток лимфы, из-за этого развивается отек руки.

- На нулевой стадии отек самопроизвольно возникает и исчезает, толщина рук остается одинаковой.

- На первой стадии отек распространяется от кисти до плеча, пораженная рука увеличивается в размерах (на 4 см в окружности).

- Вторая стадия означает увеличение пораженной руки на 6 см в обхвате (окружности). Появляются кожные симптомы — натяжение, сухость, огрубение, изменение цвета.

- На третьей стадии пораженная лимфостазом рука значительно утолщается (более чем на 6 см в окружности), кожа утолщается и грубеет, на ней появляются трофические язвы, трещины, подкожная жировая клетчатка становится плотной.

Профилактика

Для профилактики развития лимфостаза после хирургического лечения рака молочной железы в клинике «Медицина 24/7» применяется тактика «сторожевых узлов».

В опухоль вводится контрастное вещество. После этого с помощью рентгенографии врач выясняет, в какой ближайший узел поступает лимфа.

Из этого лимфоузла делается забор образца ткани посредством пункции. Образец исследуется под микроскопом. Если в нем обнаруживаются раковые клетки, он подлежит иссечению.

Далее аналогичным образом исследуется следующий за ним узел и так до тех пор, пока гистологическое исследование не покажет отсутствие раковых клеток в лимфоузле. Это и есть необходимые и достаточные границы лимфодиссекции.

Такая практика позволяет не удалять все регионарные лимфоузлы, а ограничиться лишь теми, которые действительно содержат раковые клетки.

Если исследование «сторожевого» лимфоузла показывает, что раковых клеток в нем нет, удалять лимфатические узла вообще нет никакой надобности. И причин развития лимфостаза в этом случае не возникает.

Если лимфатические узлы все-таки приходится удалить, есть возможность их пересадки из других областей. Обычно для этого используются единичные лимфоузлы из паховой, шейной, подбородочной области.

Осложнения

Застой лимфы вызывает обменные нарушения, снижает местный иммунитет, нарушает функции сустава и конечности.

Наиболее часто развиваются такие осложнения, как:

- экзема,

- рожистое воспаление,

- трофические язвы,

- флегмона,

- остеоартроз сустава.

Кроме того, застой лимфы создает условия для развития лимфосаркомы — онкологического заболевания.

Диагностика

На первичном приеме врач клиники «Медицина 4/7» проводит внешний (физикальный) осмотр, измеряет окружность конечности (руки, ноги) в месте максимального отека и с отступом на 10 см вверх и вниз, оценивает объем сгибательно-разгибальных движений в суставе, мышечную силу (динамометром).

После этого проводится комплекс обследований:

- УЗИ органов малого таза и брюшной полости. Проводится при лимфостазах нижних конечностей.

- Рентгенография грудной клетки. Выполняется при лимфатических отеках рук.

- Ультразвуковая допплерография (УЗДГ). Показывает сопутствующие венозные патологии.

- Лимфосцинтиграфия. Показывает состояние лимфатических каналов.

- Флуоресцентная лимфография. Применение контрастного вещества дает более подробную, детальную информацию о работе лимфатических каналов, изменениях русла, нарушении проходимости, клапанной недостаточности.

- МРТ. Показывает состояние окружающих мягких тканей.

Лечение

На основе данных диагностики врач клиники «Медицина 24/7» выбирает лучшую тактику лечения лимфостаза, консервативную или хирургическую.

Лечение может проводиться в условиях стационара клиники или амбулаторно.

Мы вам перезвоним

Оставьте свой номер телефона

Хирургические операции

Хирургическое лечение лимфостаза состоит в создании лимфовенозных анастомозов — сшивании отдельных лимфатических и венозных сосудов. Эта микрохирургическая операция требует от хирурга виртуозной точности, особенно высокой квалификации.

Благодаря созданию анастомозов отток лимфы происходит через венозные сосуды, и отек спадает.

Если причиной лимфостаза стало удаление лимфоузлов, применяется пересадка лимфатических узлов из другой области тела. В этом случае для восстановления нормального лимфотока требуется до полугода.

Для лечения тромбофлебита, выраженной варикозной болезни на фоне лимфедемы в клинике «Медицина 24/7» проводятся малоинвазивные операции флебэктомии — удаления пораженного тромбами венозного сосуда.

Если причиной сдавления лимфатических сосудов стала опухоль, проводится операция по ее удалению. Таким образом, устраняется причина образования лимфедемы.

Физиотерапия

- Лимфодренажный массаж. Для улучшения оттока лимфы применяются разные техники массажа, как ручного, так и аппаратного (пневматического). Эти процедуры помогают устранить отек, уменьшить размеры конечности, снизить риск развития осложнений лимфедемы.

- Магнитотерапия. Воздействие магнитного поля оказывает противоотечное действие, улучшает движение жидкостей тела, лимфы, крови.

- Лазеротерапия. Воздействие лазерного излучения оказывает противовоспалительное действие. Этот метод особенно эффективен при воспалительных, инфекционных причинах лимфостаза.

- Электростимуляция. Электрические импульсы повышают тонус стенок лимфатических каналов и венозных сосудов.

Медикаментозная терапия

Медикаментозное лечение лимфостазов назначается индивидуально и, как правило, включает комплекс препаратов — флеботоников, ангиопротекторов, противовоспалительных, венотропных средств, энзимов, бензопиронов, диуретиков, антиагрегантов, др.

Эффективность медикаментозной терапии зависит от того, насколько правильно врач подберет комплекс препаратов, исходя из причины и особенностей заболевания.

Врачи клиники «Медицина 24/7» имеют большой опыт консервативного и хирургического лечения лимфостазов различного происхождения, что обеспечивает успешные результаты.

После хирургического лечения, а также во время курса физиотерапии, медикаментозной терапии рекомендуется ношение компрессионного трикотажа, который назначит врач клиники.

Материал подготовлен врачом-онкологом, химиотерапевтом, терапевтом клиники «Медицина 24/7» Шогенцуковым Бесланом Фуадовичем.

Источник