Лимфогранулематоз лечение народными средствами

Дата публикации: 09.05.2018

Дата проверки статьи: 02.12.2019

Лимфогранулематоз — злокачественное новообразование с локализацией в лимфатических узлах и селезенке, характеризующееся агрессивным ростом и повреждением окружающих тканей. Причина формирования патологии неизвестна, однако выделены предрасполагающие факторы: вирусное поражение, стрессы и другие. При подозрении на лимфогранулематоз обратитесь к гематологу.

Причины лимфогранулематоза

Причина заболевания неизвестна. Наиболее распространена вирусно-генетическая теория, по которой вирусы проникают в лимфоузлы, где начинают делиться. Также выделены предрасполагающие факторы:

- рентгеновское облучение и воздействие радиации;

- отравление лаками, красками и другими ядовитыми веществами;

- бесконтрольное лечение, особенно солями золота и антибиотиками;

- действие вирусной инфекции, особенно кишечной, например, туберкулеза;

- хирургическое вмешательство на лимфоузлах;

- постоянные психоэмоциональные стрессы.

Симптомы лимфогранулематоза

- Увеличенный размер лимфоузлов;

- Сухой кашель, возникающий из-за сдавления грудной клетки;

- Отечность в области шеи, лица и рук;

- Ощущение тяжести и сдавленности в левом подреберье;

- Зуд кожи в области увеличенных лимфоузлов, редко — по всему телу;

- Увеличение температуры до субфебрильной, то есть не выше 38;

- Ощущение слабости;

- Быстрая утомляемость без увеличенной физической нагрузки;

- Увеличение потоотделения.

Методы диагностики

Поставить диагноз можно только после УЗИ и другого аппаратного обследования. В сети клиник ЦМРТ применяют такие методы:

К какому врачу обратиться

Диагностирует заболевание гематолог. В зависимости от показаний возможна консультация онколога или другого специалиста.

Как лечить лимфогранулематоз

Из-за агрессивности новообразования используют как консервативные, так и хирургические способы лечения. В сети клиник ЦМРТ рекомендуют следующие методики:

Поскольку опухоль растет, она постепенно сдавливает окружающие ткани, вены и органы. Это приводит к таким состояниям:

- нарушение кровоснабжения;

- нарушение глотательной функции;

- стойкому ощущению нехватки воздуха;

- нарушениям чувствительности и двигательной активности.

Также опухоль склонна к метастазированию во внутренние системы и органы, в том числе спинной и головной мозг.

Правила первичной профилактики:

- соблюдайте технику безопасности при работе с вредными веществами на производстве;

- укрепляйте иммунитет закаливанием, умеренной физической активностью и здоровым питанием;

- регулярно проходите профилактические осмотры.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание — главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Панина Валентина Викторовна

Актриса, заслуженная артистка РСФСР

Узнала о вас в интернете — нужно срочно сделать МРТ.

И вот после спектакля я у вас. Мне очень понравились ваши сотрудники. Спасибо за внимание, доброжелательность и точность.

Пусть у вас всё будет так же хорошо на душе, как у меня сейчас, несмотря на все проблемы…

Будьте!!! Нам на радость! Ваша Панина В.В.

Открыть скан отзыва

Сергей Шнуров

Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник.

Ц. М. Р. Т. «Петроградский» спасибо!

Спасибо огромное за такое хорошее, професиональное обслуживание в вашей клинике. Приятно, комфортно! Прекрасные люди, прекрасные условия.

Открыть скан отзыва

Русанова

Хочу поблагодарить сотрудников за внимательное и доброжелательное отношение. Хорошо, что такая клиника есть хотя бы у Вас.

Открыть скан отзыва

Все очень грамотно, очень вежливое обслуживание. Буду рекомендовать эту клинику друзьям. Успехов!!!

Открыть скан отзыва

Кузнецов В.А.

Очень отзывчивый администратор. Вежливая, культурная, добрая.

Открыть скан отзыва

Храброва В.Е.

Выражаю большую признательность администратору Кристине и Ринату Чубарову за внимательное и доброжелательное отношение при проведении обследования желаю, чтобы было больше такого персонала, что в наши дни редкость.

Открыть скан отзыва

Выражаю огромную благодарность Екатерине Корневой за терпение, профессионализм, доброту и фантастическое отношение к пациентам.

Большое спасибо за консультацию и обследование… Очень вежливо, доступно и подробно объяснила ход и результат.

Источник

Лимфогранулематоз — это злокачественное новообразование лимфатической системы, отличительной чертой которого является наличие в пораженных опухолью лимфатических узлах особых гигантских клеток, происходящих из В-лимфоцитов, которые называются клетками Березовского-Штернберга-Рид.

Болезнь характеризуется поражением лимфатических узлов, которое возникает уницентрически в какой-то одной группе лимфатических узлов (чаще это надключичные, шейные и медиастинальные лимфоузлы), распространяется от одной группе к другой. Постепенно в процесс вовлекаются внутренние органы и костный мозг.

Эпидемиологи выделяют два пика заболеваемости. Один приходится на возраст 15-35 лет, а второй — на возраст старше 50 лет. Благоприятнее заболевание протекает у молодых людей ввиду отсутствия сопутствующих тяжелых патологий и больших возможностей в применяемых методах лечения.

Причины лимфогранулематоза

Причины развития лимфогранулематоза продолжают исследоваться. В числе основных рассматриваются 3 причины:

- Вирусные заболевания, в частности вирус Эпштейна-Барр, который вызывает мононуклеоз. В пользу этой теории свидетельствует то, что приблизительно в 20% случаев в биоптате опухоли выделяют генетический материал данного возбудителя. Также есть некоторая корреляция с ВИЧ, который приводит к нарушению работы иммунной системы.

- Иммунодефицитные состояния. Есть ряд исследований, которые свидетельствуют о том, что лимфогранулематоз развивается на фоне Т-клеточного иммунодефицита. В пользу этого фактора свидетельствует нарушение соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров.

- Наследственная предрасположенность. В пользу этой теории свидетельствуют семейные случаи лимфогранулематоза и обнаружение характерных генетических маркеров данной патологии. Предполагается, что лимфоциты матери могут проникать через плацентарный барьер, вызывая иммунопатологические реакции у плода. Также заболевание может развиваться в результате специфических мутаций, которые могут быть спровоцированы лекарственными препаратами, ионизирующим излучением и другими факторами.

Классификация лимфогранулематоза

Выделяют 2 вида лимфогранулематоза:

- Классическая лимфома Ходжкина.

- Нодулярная лимфома Ходжкина с лимфоидным преобладанием.

Классическая лимфома Ходжкина включает несколько гистологических вариантов новообразования, но все они характеризуются единым иммунофенотипом. Опухолевые клетки экспрессируют CD 30, CD 15, PAX 5. В ряде случаев может отмечаться экспрессия CD 20 (это обязательно отмечается при описании молекулярно-генетического профиля опухоли, поскольку эти данные влияют на лечение). Экспрессия CD 45 и CD 3 не характерна.

Нодулярная лимфома отличается от классического лимфогранулематоза как клинически, так и иммуноморфологически. Опухолевые клетки интенсивно экспрессируют CD 20 и CD 45. CD 30 и CD 15 не обнаруживаются.

В зависимости от степени распространения опухоли, выделяют 4 стадии лимфогранулематоза:

- 1 локальная стадия — поражается либо одна группа лимфатический узлов, либо один внутренний орган.

- 2 регионарная стадия — поражается более одной группы лимфатических узлов, но по одну сторону диафрагмы. Либо имеется поражение одного внутреннего органа, с вовлечением в процесс регионарных лимфоузлов.

- 3 генерализованная стадия — поражены группы лимфоузлов по обе стороны диафрагмы, в процесс может вовлекаться селезенка или другие внутренние органы.

- 4 диссеминированная стадия — в процесс вовлекаются внутренние органы (легкие, почки и др)

Симптомы лимфогранулематоза

На начальных стадиях лимфогранулематоз может проявляться увеличением лимфатических узлов. Они обычно не болят, при пальпации подвижны, не спаяны с окружающими тканями, могут тянуться в виде цепочки. Наружные лимфоузлы пациенты могут обнаруживать сами. А увеличение внутренних проявляется нарушением работы рядом расположенных органов. Например, при увеличении лимфоузлов средостения может возникать одышка, сухой кашель, нарушение глотания, отечность верхней половины тела. Если увеличенные ЛУ находятся в брюшной полости, могут возникать боли в животе и отеки ног.

При вовлечении в процесс внутренних органов и костей, могут возникать следующие проблемы:

- Пневмонии и плевриты.

- Боли в костях с патологическими переломами.

- Кишечные кровотечения, перфорации стенки органов ЖКТ с развитием перитонита.

- При вовлечении в процесс костного мозга, отмечается анемия, кровоточивость и снижение иммунитета.

Из системных проявлений отмечается повышение температуры, ночная потливость и снижение веса. Повышение температуры носит периодический характер и может давать пики до 39 градусов. Эти признаки получили название В-симптомы и их наличие учитывается при определении стадии заболевания и выборе метода лечения.

Диагностика лимфогранулематоза

Заподозрить лимфогранулематоз можно на основании клинических симптомов — увеличение лимфоузлов, ночные поты, снижение веса и повышение температуры. Для подтверждения диагноза производится биопсия или удаление увеличенных лимфатических узлов с последующим морфологическим, иммунофенотипическим и молекулярно-генетическим исследованием. Полученные данные используются для определения вида лимфомы.

Для обнаружения увеличения внутренних лимфоузлов и определения стадии заболевания, применяются различные методы медицинской визуализации:

- УЗИ.

- Рентгенография органов грудной клетки. О поражении медиастинальных лимфоузлов свидетельствует расширение тени средостения.

- КТ.

- МРТ.

Также проводится дополнительное обследование для общей оценки состояния пациента:

- Общий анализ крови. Специфических изменений нет. Может наблюдаться увеличение СОЭ (это неблагоприятный признак), а при поражении костного мозга — анемия, а также снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов.

- Биохимический анализ крови. В нем тоже нет специфических проявлений, но могут возникать нарушения при вовлечении в процесс внутренних органов, например, при поражении печени может отмечаться повышение уровня трансаминаз.

- Пункция костного мозга проводится при подозрении на появление костномозговых очагов поражения.

- При планировании использования определенных препаратов, обладающих кардиотоксичностью, проводят обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем с оценкой фракции сердечного выброса и функции внешнего дыхания.

После комплексного обследования, больного лимфогранулематозом относят к одной из трех прогностических групп:

- Ранняя стадия с благоприятным прогнозом.

- Ранняя стадия с неблагоприятным прогнозом.

- Распространенная стадия.

В зависимости от группы, будет определяться тактика лечения. Определение группы проводится по критериям GHSG или EORTC/GELA. Факторами неблагоприятного прогноза являются:

- Массивное средостение — состояние, при котором на рентгенограмме в прямой проекции максимальный диаметр опухоли составляет более трети диаметра грудной летки.

- Вовлечение в процесс нелимфатических органов.

- Возраст старше 50 лет.

- СОЭ более 30 мм/ч.

- Поражение 3 и более лимфатических коллекторов.

Лечение лимфогранулематоза

Для лечения лимфогранулематоза применяется химиотерапия и лучевая терапия.

Лечение ранней стадии лимфогранулематоза (благоприятный прогноз)

Для лечения такой формы гранулематоза применяют 2-4 цикла химиотерапии с последующей лучевой терапией (ЛТ). Для ХТ используется четырехкомпонентная схема ABVD, включающая адриамицин, блеомицин, винбластин, дакарбазин. ЛТ проводится на зоны первичного поражения в суммарной очаговой дозе 30 Гр. Используется фракционирование дозы, при котором проводятся ежедневные сеансы (5 дней в неделю) облучения в разовой очаговой дозе 2 Гр до достижения суммарной очаговой дозы в 30 Гр.

Кроме того, рассматриваются варианты облегченного лечения. Например, если имеется не более 2 зон поражения, нет конгломератов лимфатических узлов и нормальное СОЭ, возможно ограничиться двумя циклами химии. В некоторых случаях можно ставить вопрос об отмене лучевой терапии для некоторых категорий пациентов на основании данных ПЭТ-КТ, но он пока

остается открытым.

Лечение ранних стадий лимфогранулематоза с неблагоприятным прогнозом

Лечение лимфогранулематоза в этом случае предполагает проведение 4-6 циклов химиотерапии по режиму ABVD с лучевой терапией зон первичной локализации опухоли в суммарной очаговой дозе 30 Гр.

Для пациентов младше 50 лет, имеющих хорошие показатели общего здоровья, возможно усиление терапии двумя курсами химиотерапии по протоколу BEACOPP, после которых проводится 2 цикла ABVD с облучением в стандартной дозе. При такой программе увеличивается вероятность 3-летней бессобытийной выживаемости, но остается открытым вопрос о поздней

токсичности.

Лечение распространенных стадий лимфогранулематоза

При лечении распространенных стадий лимфогранулематоза применяется химиотерапия и облучение зон с наибольшими опухолевыми массивами, которые остаются после химии (резидуальные очаги). Главной задачей на этом этапе является достижение полной стойкой ремиссии уже на первой линии терапии. Выбор тактики лечения зависит от возраста пациента и его общего состояния.

Больным младше 50 лет рекомендована схема ВЕАСОРР-14 с облучением резидуальных очагов размером более 2,5 см. Но такой режим химиотерапии отличается высокой токсичностью, в том числе и для костного мозга, поэтому требуется плановое назначение гранулоцитарных колониестимулирующих факторов.

Для того, чтобы избежать синдрома лизиса опухоли, который также отличается высокой токсичностью, проводится подготовительная фаза (префаза) винкоалкалоидами за 10-14 дней до начала плановой ХТ.

У пациентов 50-60 лет схема ВЕАСОРР-14 может спровоцировать развитие тяжелых жизнеугрожающих осложнений, поэтому стандартом лечения является схема ABVD. Применяется курс из 6-8 циклов, в зависимости от опухолевого ответа. После окончания ХТ проводится облучение по стандартной схеме. Допускается применение протокола ВЕАСОРР-14 у сохранных больных 50-60 лет в количестве 6-8 циклов. Поддерживающей терапии больным с лимфогранулематозом не требуется.

Лечение рецидивов и рефрактерных форм лимфогранулематоза

Пациентам с рецидивами лимфогранулематоза или устойчивыми формами заболевания, не поддающимися терапии первой линии, рекомендовано выполнение высокодозной полихимиотерапии с последующей трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Такое лечение проводят сохранным пациентам младше 50 лет. В остальных случаях используются различные щадящие режимы ХТ или облучение, которые хоть и не позволяют добиться полного излечения, но позволяют получить достаточно продолжительную ремиссию. Выбор схемы лечения определяется индивидуально с учетом химиочувствительности лимфогранулематоза и общего состояния пациента.

Радиотерапия при лимфогранулематозе

Радиотерапия при лимфогранулематозе на протяжении многих лет занимала важную роль в лечении. Но в настоящее время рассматриваются вопросы об уменьшении объемов облучаемых тканей и общей очаговой дозы. В целом облучение проводится через 2-4 недели после окончания химиотерапии. Максимальный интервал не должен превышать 6 недель.

При планировании полей облучения производится подробное описание очагов поражения — их локализация, размер, топографические ориентиры. После окончания лучевой терапии, пациенты должны проходить регулярное обследование с целью своевременного выявления заболеваний, потенциально вызываемых ионизирующим излучением. Например, при облучении лимфоузлов шеи необходимо регулярно обследовать щитовидную железу (УЗИ+ТТГ). При облучении медиастинальных лимфоузлов, необходим скрининг рака молочной железы и др.

Прогноз при лимфогранулематозе

Лимфогранулематоз относится к злокачественным заболеваниям, которые потенциально возможно излечить. Прогноз зависит от возраста пациента, его общего состояния и возможности проведения «тяжелых» схем лечения. Например, у детей и молодых людей вероятность полного выздоровления находится в пределах 80%. У пожилых людей выживаемость хуже, что обусловлено ограничениями возможных методов противоопухолевого воздействия.

Кроме того, прогноз зависит от стадии болезни. При начальных стадиях вероятность выздоровления составляет более 90%, при распространенных этот показатель снижается до 65-70%.

В целом после полной пятилетней ремиссии пациент считается полностью излеченным. Но в дальнейшем необходимо иметь онкологическую настороженность, поскольку лимфогранулематоз является фактором риска развития вторичных злокачественных

новообразований.

В Европейской клинике важное значение придается не только самому лечению, которое в большинстве случаев оказывается эффективным, но и последующему наблюдению. Это позволяет минимизировать риски, связанные с возникновением рецидивов и отдаленных побочных эффектов от проведенного лечения.

Источник

Что такое «брадикардия»?

Урежение частоты сердечных сокращений (ЧСС) ниже установленной нормы (60 ударов в минуту) называют «брадикардия». Она может встречаться как у здоровых людей, так и у пациентов с различными патологиями. В сравнении с тахикардией (учащением пульса более 90 ударов в минуту), брадикардия встречается реже. Она характерна для людей старше 60 лет, поскольку заболевания сердца чаще встречаются именно в этом возрасте.

ЧСС обычно соответствует пульсу, так как при каждом выбросе крови в аорту под давлением происходят ритмичные колебания стенок артерий.

Какой пульс нормальный?

У взрослых частота пульса должна составлять 60–90 ударов в минуту (уд/мин), для детей нормальные показатели ЧСС зависят от возраста. Так, у малышей до года ЧСС колеблется в пределах 100–170 уд/мин. По мере взросления ребенка показатели нормальных величин пульса постепенно уменьшаются. К 12–15 годам частота сердечного ритма в покое должна приближаться к 70–90 ударам в минуту.

Как измерить пульс?

Пульс можно измерить, прощупав артерии, которые расположены неглубоко к поверхности кожи, и когда возможно их прижатие к костям. Тогда кончиками пальцев можно почувствовать движение стенки сосуда (рис. 1). Оно возникает при каждом сердечном сокращении. Пульс измеряют на следующих артериях: височной, сонной, плечевой, лучевой (на запястье), бедренной, подколенной, тыльной артерии стопы, задней большеберцовой (в области лодыжки стопы).

Рисунок 1. Как измерить пульс Источник: МедПортал

Рисунок 1. Как измерить пульс Источник: МедПортал

Причины брадикардии

Урежение сердечного ритма может возникать не только при поражениях сердца, но и при внесердечных патологиях. Среди распространенных причин уменьшения ЧСС:

- ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, атеросклеротический кардиосклероз, инфаркт, миокардиты, кардиомиопатии, перикардит;

- желтуха и почечная недостаточность, при которых токсины замедляют выработку импульсов сердечных сокращений;

- болезни соединительной ткани (ревматизм, ревматоидный артрит, склеродермия, красная волчанка);

- гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы;

- инфекции (дифтерия, боррелиоз, сифилис, токсоплазмоз, вирусные гепатиты и прочее);

- нарушение электролитного состава крови — снижение уровня калия и повышение кальция;

- повышение внутричерепного давления при опухолях головного мозга, инсульте, травмах, пороках развития;

- лимфогранулематоз, миеломная болезнь, амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз — состояния, при которых возможно поражение миокарда.

Нередко возникают лекарственные брадикардии. Это происходит на фоне приема или при передозировке бета-блокаторов, сердечных гликозидов, блокаторов кальциевых каналов, антиаритмических средств.

На ЧСС влияет работа нервной системы: парасимпатическая уменьшает частоту сердечных сокращений, а симпатическая — увеличивает. Рефлекторные брадикардии возникают в результате влияния парасимпатической нервной системы на синусовый узел. Причинами таких брадикардий могут быть:

- болезни нервной системы;

- патология ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, желчнокаменная болезнь);

- заболевания пищевода и диафрагмы;

- пониженная температура тела, переохлаждение;

- удар в верхнюю часть живота (вплоть до остановки сердца);

- надавливание на глазные яблоки или шею в зоне сонной артерии;

- кашель, рвота.

При урежении сердечного ритма артериальное давление (АД) может быть нормальным, повышенным и пониженным.

Брадикардия при высоком давлении — нечастое явление. Оно опасно остановкой дыхания, потерей сознания, риском тромбообразования, недостаточностью кровоснабжения мозга и сердца с развитием инсульта и инфаркта. Сочетание гипертонии и брадикардии требует особых подходов в лечении, чтобы не усугубить урежение ритма.

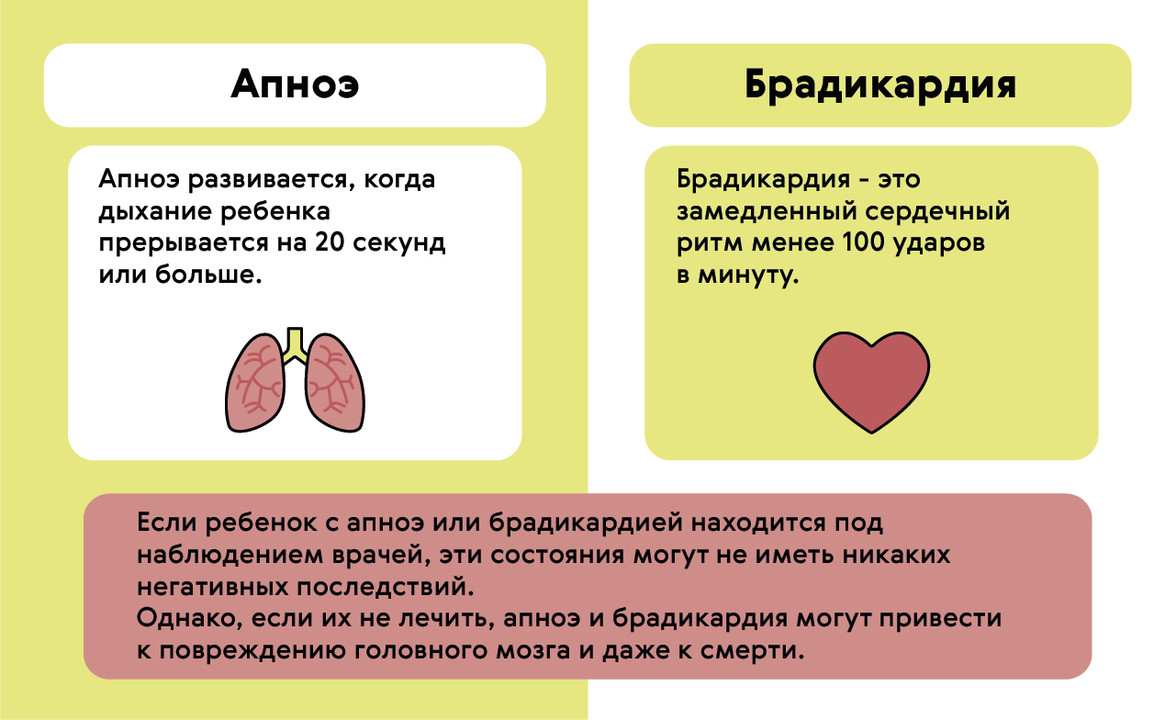

Для новорожденных (особенно недоношенных) брадикардия может возникать на фоне апноэ — остановки дыхания более чем на 20 секунд (рис. 2). Это происходит из-за незрелости нервной и мышечной ткани новорожденного.

Рисунок 2. Брадикардия и апноэ у младенцев. Источник: МедПортал

Рисунок 2. Брадикардия и апноэ у младенцев. Источник: МедПортал

Кто в группе риска?

Ведущий фактор риска брадикардии — пожилой возраст, при котором частота поражения ткани сердца выше, чем у молодых. В группу риска по брадикардии также попадают:

- гипертоники;

- люди с избыточной массой тела, которые ведут малоподвижный образ жизни;

- курящие и злоупотребляющие алкоголем;

- люди с частыми или длительными психоэмоциональными стрессами;

- пациенты с сахарным диабетом второго типа.

Классификация брадикардии

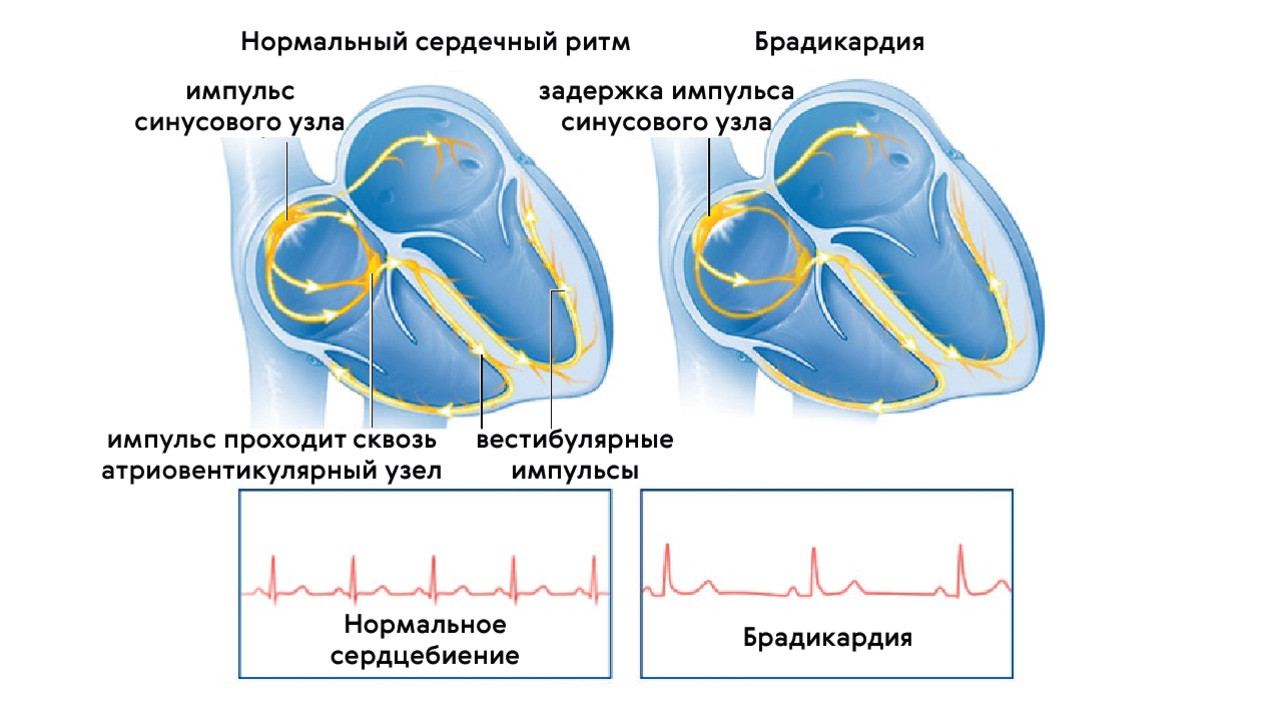

Работа сердца невозможна без нормального функционирования проводящей системы. Это особые мышечные волокна, которые формируют узлы и пучки и обеспечивают координированное сокращение предсердий и желудочков сердца. Генерируется ритм в норме с частотой 60–90 в минуту в синусовом узле (СУ), который расположен в правом предсердии. По межузловым пучкам электрический импульс проводится к предсердно-желудочковому узлу (атриовентрикулярному — АВ), расположенному в межпредсердной перегородке. От АВ узла импульс поступает непосредственно к мышцам, которые обеспечивают сокращение желудочков сердца.

В зависимости от механизма возникновения брадикардия бывает:

- Синусовая. Связана с замедлением выработки импульса в самом синусовом узле (рис. 3).

- Синоатриальная, при которой блокируется передача импульса от СУ к предсердиям.

- Атриовентрикулярная, когда происходит блокада передачи возбуждения в АВ узле.

Рисунок 3. Развитие синусовой брадикардии. Источник: mayoclinic.org

Рисунок 3. Развитие синусовой брадикардии. Источник: mayoclinic.org

Брадикардия может быть патологической и физиологической — урежение сердечного ритма характерно для молодых спортсменов и для периода сна. Патологическая брадикардия бывает:

- острой и хронической;

- с симптомами и без клинических проявлений;

- кардиальной и внекардиальной (в зависимости от причин).

Чем опасна брадикардия?

Уменьшение ЧСС может вызвать сердечную недостаточность, хронические приступы брадикардии, образование тромбов.

Сердечная недостаточность

Развивается редко, когда снижение ЧСС значительное (менее 40 в минуту). Брадикардия приводит к недостаточному сердечному выбросу, а это значит, что сердце больше не может снабжать кислородом все органы и системы организма на должном уровне. При этом в первую очередь страдает головной мозг и само сердце. Также возрастает риск развития ИБС и инфаркта миокарда, возможно возникновение обмороков и остановка сердца.

Образование тромбов

При длительной или часто возникающей брадикардии с нерегулярным ритмом в результате замедления движения кровотока в камерах сердца происходит сгущение крови и постепенное образование тромбов. При их попадании в сосуды головного мозга или сердца возникают инсульты и инфаркты.

Хронические приступы брадикардии

Когда причину брадикардии установить и устранить не удается, возникают приступы, которые снижают качество жизни и сложно поддаются коррекции. Во время приступа пациента беспокоит слабость, головокружение, снижение работоспособности. Иногда возможны обмороки.

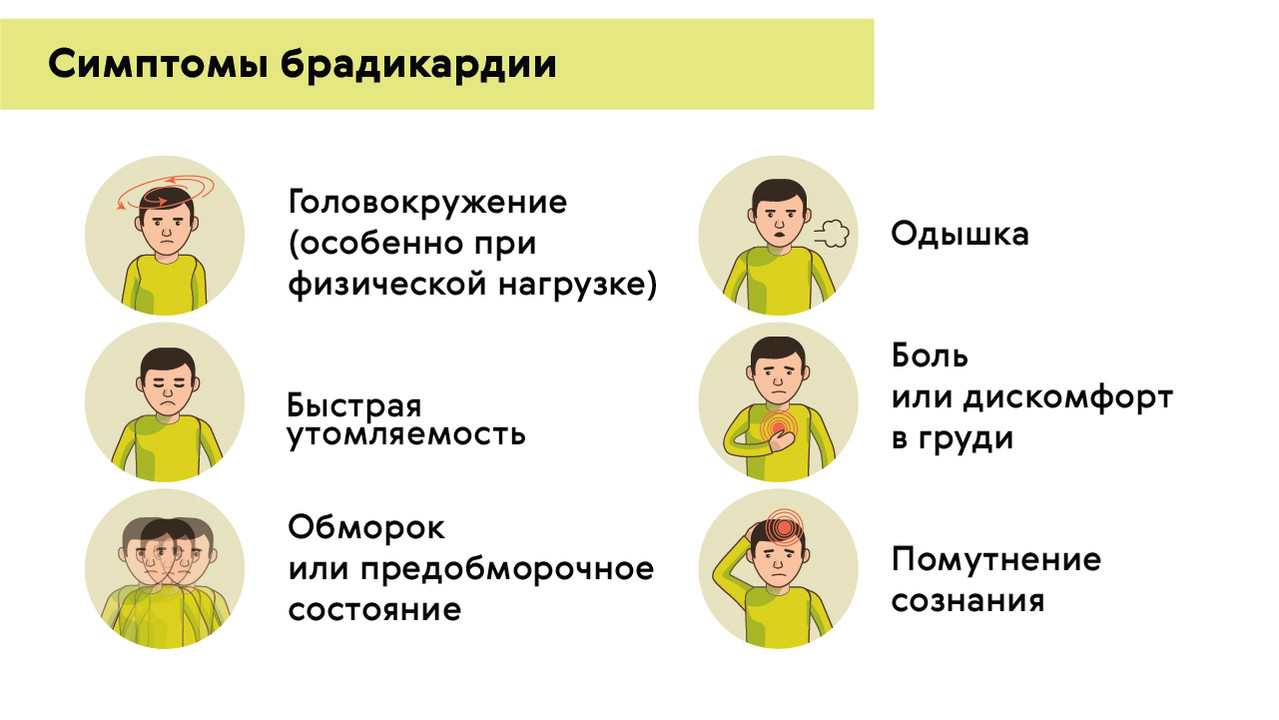

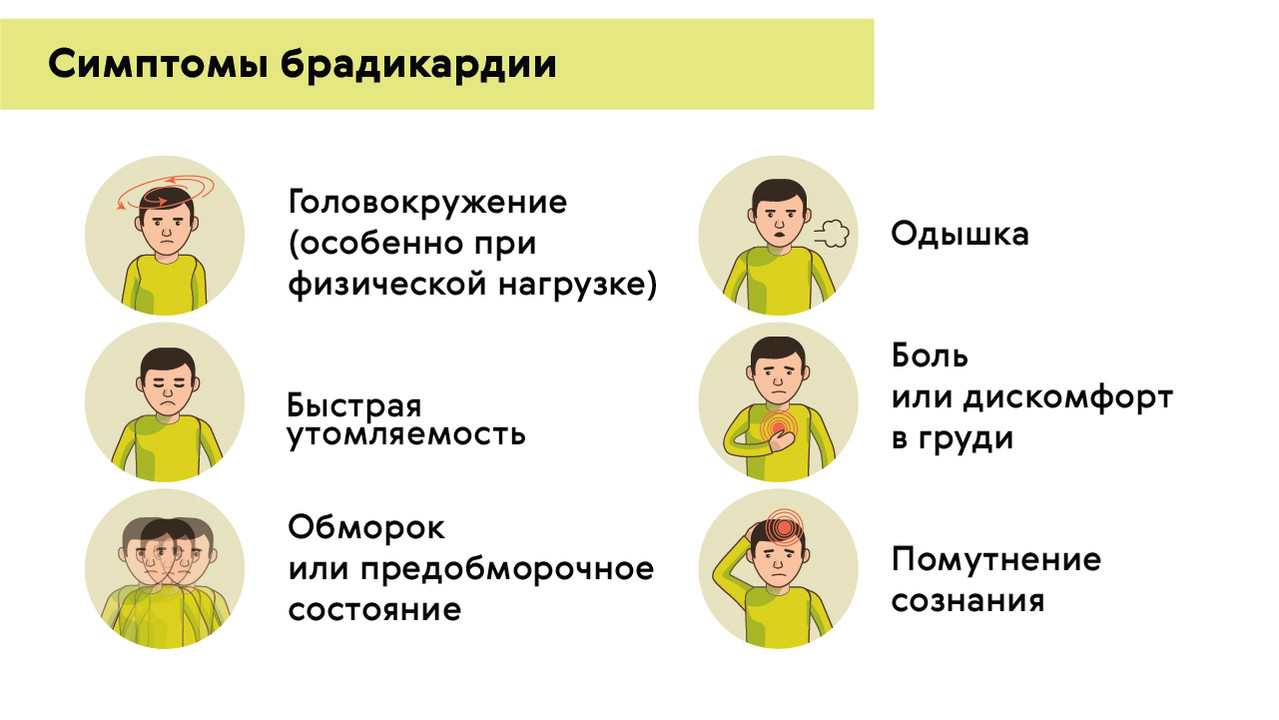

Симптомы брадикардии

Проявления брадикардии вызваны недостатком кровоснабжения жизненно важных органов: головного мозга, сердца и легких. Брадикардия может проявляться (рис. 4):

- снижением АД;

- предобморочными состояниями и потерей сознания;

- головокружением, головной болью;

- быстрой утомляемостью;

- болью в груди;

- одышкой и плохой переносимостью любых физнагрузок;

- бледностью кожи.

Рисунок 4. Симптомы брадикардии. Источник: МедПортал

Рисунок 4. Симптомы брадикардии. Источник: МедПортал

Когда обратиться к врачу?

При наличии симптомов брадикардии и пульса менее 60 ударов в минуту нужно обратиться к терапевту или кардиологу. Врач определит причины такого состояния и назначит эффективное лечение.

Не всякая брадикардия проявляется симптомами. Тем не менее, низкие показатели пульса игнорировать нельзя. Неоднократное урежение ЧСС — «первый звоночек», который заставит своевременно диагностировать заболевания сердца и внесердечную патологию, предупредить развитие опасных осложнений.

Диагностика брадикардии

Дифференцировать физиологическую или патологическую брадикардию может только врач. Для этого он использует несколько методов диагностики.

Аускультация

Простой метод диагностики — выслушивание сердца с помощью фонендоскопа. Аускультация сердца позволяет не только определить редкий ритм, но и заподозрить определенные заболевания сердечно-сосудистой системы.

Электрокардиография

ЭКГ — метод инструментальной диагностики сердца, который регистрирует не только ЧСС, но и помогает диагностировать кардиальные причины брадикардии (ишемию и инфаркт миокарда, патологию синусового узла, АВ блокады). Это важно для эффективной терапии. В отдельных случаях необходимо суточное мониторирование ЭКГ — холтеровское исследование.

Фонокардиография

Фонокардиография (ФКГ) — метод аппаратной диагностики звуковых явлений, которые создаются при работе сердца. Исследование проводят совместно с ЭКГ. При этом оценивают тоны сердца, которые создаются при работе клапанов, а также дополнительные шумы.

Для диагностики причин брадикардии врач также может назначить:

- ЭхоКГ — ультразвуковое исследование сердца;

- анализ крови на маркеры поражения сердечной мышцы (тропонины, креатинкиназу);

- исследование показателей воспаления (С-реактивного белка, ревмопроб, маркеров коллагенозов);

- анализ крови на показатели работы щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3);

- исследование электролитов крови (калия, магния, кальция, натрия);

- биохимическое исследование крови (глюкоза, билирубин, холестерин, креатинин и др.).

Лечение брадикардии

Не всякая брадикардия требует назначения терапии. Только врач может определить необходимость лечения, исключив физиологические причины урежения сердечного ритма.

Консервативное лечение

Для консервативного лечения используют:

- холиноблокаторы — лекарственные средства, которые препятствуют влиянию на сердце парасимпатической нервной системы;

- аналоги адреналина — препараты, стимулирующие ЧСС;

- антиаритмические средства.

Лечение проводят таблетированными препаратами и инъекциями. Их врач может назначать эпизодически во время приступов и длительно.

Хирургическое лечение

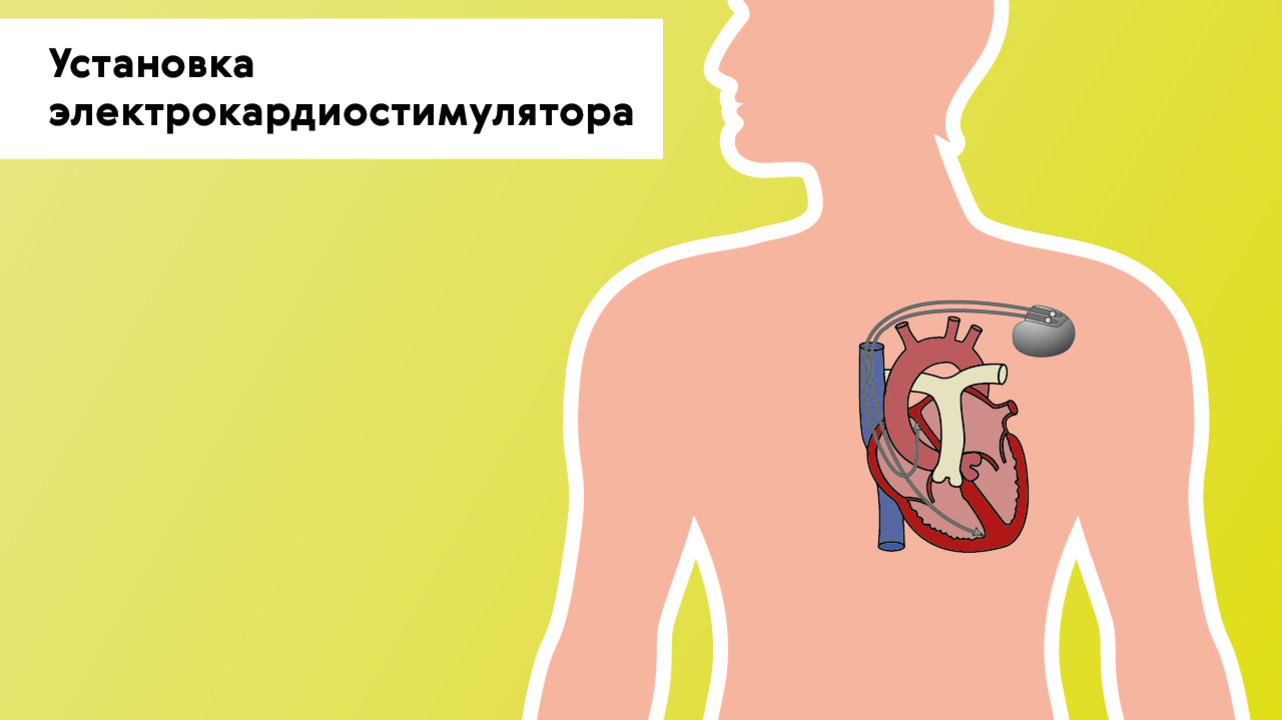

В случаях, когда консервативное лечение неэффективно либо есть поражение проводящей системы сердца, показано хирургическое лечение — установка электрокардиостимулятора (ЭКС). Это электронное устройство, которое имплантируется подкожно в левую подключичную область и задает необходимый ритм сердцу через электроды (рис. 5). ЭКС не только стимулирует импульсы для сокращения сердца, но и контролирует его естественную электрическую активность.

Рисунок 5. Установка электрокардиостимулятора при брадикардии. Источник: МедПортал

Рисунок 5. Установка электрокардиостимулятора при брадикардии. Источник: МедПортал

Лечение народными средствами

Для лечения брадикардии в домашних условиях в основном применяют настои трав, которые снижают тонус парасимпатической нервной системы, усиливают сокращения миокарда, поддерживают давление. Это китайский лимонник, татарник, бессмертник, тысячелистник, грецкие орехи, смесь лимона, меда и чеснока и другие.

Важно! Лечение народными средствами нужно проводить очень осторожно и только после консультации с врачом. Оно возможно при легких степенях брадикардии (ЧСС не менее 40), при отсутствии осложнений и таких проявлений, как обмороки, одышка, головокружения, боли в груди.

Профилактика

Для предупреждения осложнений брадикардии нужно как можно раньше обратиться к специалисту в случае уменьшения пульса и ЧСС менее 60, пройти полноценное обследование для выявления причин состояния. Не менее важно строго следовать рекомендациям врача по лечению эпизодической или длительной брадикардии.

Для профилактики брадикардии необходимо придерживаться образа жизни, снижающего риск болезней сердца:

- отказаться от курения, употребления алкоголя;

- полноценно питаться: ограничить животные жиры, соль, калорийность пищи должна соответствовать энергетическим затратам;

- снижать лишний вес при его избытке;

- избегать нервных стрессов;

- нормализовать давление.

Заключение

Какая бы ни была брадикардия: физиологическая или связанная с болезнями, с симптомами или без них, нужно своевременно проходить контрольные осмотры врача для качественной диагностики, лечения и предупреждения осложнений. Нельзя заниматься самолечением: это может значительно ухудшить состояние.

Источник