Лечение синдрома слабости синусового узла народными средствами

Синдром слабости синусового узла или СССУ можно назвать распространённой проблемой, которая продолжает изучаться до сегодняшнего момента. От этого заболевания не застрахован никто, им болеют дети и взрослые, оно может возникать вне зависимости от общего состояния организма.

Синусовый узел — что это такое?

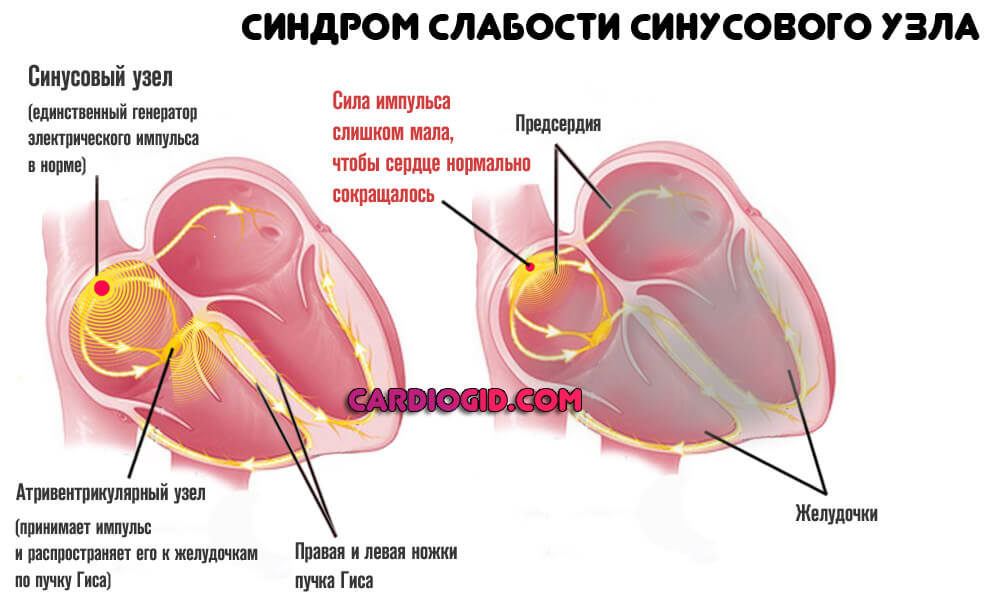

Прежде чем разбираться с заболеванием, нужно ознакомиться с областью сердца, которая от него страдает. Сократительная функция сердечной мышцы является спонтанным и непроизвольным процессом. Она возможна за счёт автоматической работы особых клеток, которые располагаются в миокарде. Синусовый узел — это главное клеточное сплетение, которое обеспечивает сократительную функцию сердечной мышцы. Это скопление клеток располагается в верхней области мышцы и имеет размеры 1,5 на 0,4 см.

Когда возникает синдром слабости синусового узла, главное клеточное сплетение теряет способность генерировать нормальные импульсы и обеспечивать их дальнейшее проведение по миокарду.

Такая ситуация приводит к снижению количеств сокращений сердца до 40 раз за минуту. В этом случае может возникать аритмия, поскольку имеют место быть дополнительные импульсы. Возникают они из очагов, которые проявляют меньшую активность и являются причинами возбуждения.

Человек может по-разному ощущать такие изменения в организме, в зависимости от частоты сердечного ритма. Симптомы могут отсутствовать вовсе, также может возникать лёгкое недомогание. При более серьёзных нарушениях может наблюдаться потеря сознания и возникать вероятность остановки сердца.

С подобным заболеванием нужно обращаться к кардиологу-аритмологу и кардиохирургу. Современная медицина предлагает ряд вариантов для полного излечения СССУ или поддерживания сердечного ритма в нормальном состоянии.

Причины возникновения

Есть много факторов, которые могут вызывать синдром слабости синусового узла. Все они разделяются на две большие категории: первичные и вторичные или внутренние и внешние соответственно. Рассмотрим каждую из этих групп отдельно.

- Суть первичных причин, которые провоцируют развитие СССУ, заключается в поражении синусового узла или всей мышцы в целом. К таким причинам относятся следующие проблемы:

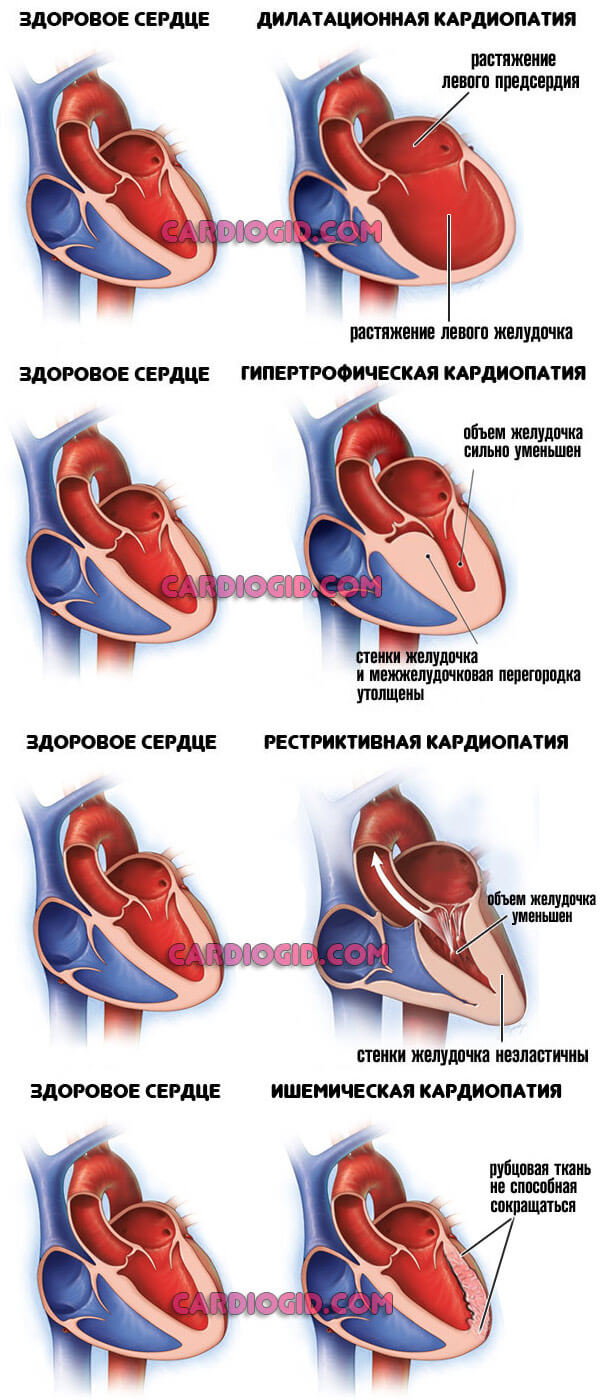

- ишемическое заболевание;

- кардиомиопатия (гипертоническая, гипертрофическая);

- миокардит;

- сердечные пороки;

- оперативное вмешательство или получение травм, которые приходятся на сердце;

- недуги соединительной ткани, которые могут быть аутоиммунными и дегенеративными;

- идиопатическая слабость синусового узла, которая не имеет причины;

- гипертрофическая кардиомиопатия, при которой в левом желудочке стенка становится более широкой.

- К вторичным или внешним причинам, вызывающим образование СССУ, относятся негативные изменения в организме, которые оказывают влияние на работу сердца. К таким проблемам относятся следующие моменты:

- нарушения в эндокринной системе;

- дистрофия и истощение организма;

- сифилис в третичной форме;

- расстройства электролитного характера;

- нарушение дозировки препаратов, которые способны оказывать замедляющее воздействие на работу сердца;

- рефлекторные вагусные расстройства;

- интоксикация в результате приёма токсических препаратов или наличия в организме внутренних токсинов.

Также специалисты выделяют группу риска, к которой относятся люди старшего возраста с сердечными патологиями, они составляют основную долю всех случаев. Также у детей наблюдается синдром слабости синусового узла, но в значительно меньшей степени. Половой признак никоим образом не влияет на вероятность развития заболевания.

Симптомы заболевания

Все симптомы, которые характерны для СССУ, делятся на три категории по характеру проявления и центру локализации.

- Кардиальные симптомы слабости синусового узла затрагивают сердце. Проявляются ощущением замирания, сниженным пульсом (на уровне 50 ударов за минуту), загрудинным болевым синдромом, частым дыханием и падением давления.

- Церебральные симптомы СССУ связаны с мозговыми нарушениями. Выявляются по головным болям, шуму в ушах, обморокам, ощущению онемения в руках и ногах, головокружению. Также могут возникать частые и затяжные депрессивные состояния, переходящие в агрессию. Человек может отмечать снижение способности запоминать и думать.

- Астено-вегетативные симптомы заболевания имеют общий характер. При синусном синдроме может появляться усталость, бледность кожных покровов, снижение количества мочи и частоты мочеиспускания.

Также выделяют несколько вариантов проявления недуга:

- Хронический вариант предполагает постоянное замедление ритма, ухудшение самочувствия при нагрузках и даже во время сна.

- При нормальном сердечном ритме могут возникать резкие предобморочные приступы, снижение ритма до 30 ударов и низкое давление. При таком течении заболевания говорят о синдроме Морганьи – Адамса – Стокса.

- Во время нагрузок и в спокойном состоянии может внезапно возникать боль в загрудинном отделе, одышка, лёгочные хрипы, низкий пульс и аритмия. Такому состоянию не предшествует сниженный ритм.

- При скрытом протекании заболевания симптоматика вообще отсутствует, лишь во время сна может беспокоить брадикардия.

Диагностика СССУ

Хоть заболевание имеет немало симптомов, но главным из них является снижение количества ударов сердца в минуту. Именно благодаря брадикардии специалистам удаётся установить диагноз. Прежде чем мы перейдём к изучению основных методов диагностики синдрома слабости синусного узла, которые практикуются современными специалистами, обратим внимание на международную классификацию болезней и узнаем, что в ней сказано о СССУ. В этой системе синдром слабости синусового узла по МКБ 10 находится под номером I49.5.

Для выявления у человека заболевания, которое нами рассматривается, используется ряд диагностических процедур:

- Электрокардиограмма больше известна под аббревиатурой ЭКГ. Такой метод применим для острых форм заболевания при условии выполнения записи в момент приступа. Для подтверждения хронической формы СССУ, которая не сопровождается наличием длительной брадикардии, необходимо использовать другие методы.

- Запись данных ЭКГ на протяжении суток — это мониторирование по Холтеру. Для такого исследования необходимо к пациенту подключить датчики и специальное устройство. Человек находится сутки в стационаре и, по возможности, придерживается обычного распорядка дня, соблюдает привычную двигательную активность. В этом случае кардиограмма ЭКГ зафиксирует признаки даже кратковременных и незначительных приступов СССУ.

- Пробы медикаментозного и нагрузочного типа подразумевают искусственное вызывание приступа брадикардии. Для этого применяются физические нагрузки или введение в организм Атропина. Подтвердить диагноз можно только после отсутствия реакции сердечной мышцы на раздражители высоким ритмом, превышающим 90 ударов в минуту.

- Стимуляция сердечной мышцы посредством электронного устройства, которое вводится в организм через пищевод. Такое исследование основывается на воздействии слабого тока на миокард. При нормальном состоянии сердце будет отвечать повышенным ритмом, более 110 ударов. В противном случае можно подтверждать наличие СССУ.

Специалистом могут быть назначены дополнительные исследования, которые позволят уточнить диагноз. К таким методам относятся УЗИ, томография, лабораторные анализы крови.

Лечение

Есть много способов, которые позволяют убрать слабость синусового узла или, по крайней мере, нормализовать работу сердца. В любом случае, суть лечения сводится к устранению причины, которая спровоцировала образование заболевания, и восстановление ритма до нормального состояния. Мы разделили существующие методы лечения СССУ на несколько групп.

Терапевтическое лечение

Такой тип лечения нацелен на устранение внешних причин, которые не позволяют сердцу нормально функционировать. Также добавляется лечение, направленное на создание благоприятного фона для его нормальной работы. Специалисты практикуют использование следующих методов терапевтического лечения СССУ:

- нормальная физическая нагрузка, которая соответствует возможностям человека;

- исключение табачной и алкогольной зависимости;

- снижение количества употребления тонизирующих напитков;

- диагностика с целью выявления заболеваний, оказывающих негативное воздействие на работу синусного узла, и лечение в случае выявления таковых;

- отказ от одежды с тесными воротниками, которые оказывают сдавливающее воздействие на шею.

Медикаментозное

Возлагать на такое лечение большие надежды не стоит. Лекарства способы помочь только при слабовыраженном заболевании. Специалисты в большинстве случаев выписывают следующие препараты:

- «Эуфиллин» внутримышечно;

- «Теофиллин» имеет непродолжительное воздействие;

- «Теотард» оказывает длительный эффект.

Теотард

Теотард - «Атропин» в виде уколов используется при оказании первой помощи. В дальнейшем лечении СССУ он не используется.

Также практикуется применение препаратов, которые оказывают противоаритмическое действие. Это могут быть «Амиодарон» и «Бисопролол». Их применение должно быть осторожным в случае с присутствием мерцательной аритмии, экстрасистолии и прочих заболеваний, при которых наблюдается нарушенный сердечный ритм.

Операция

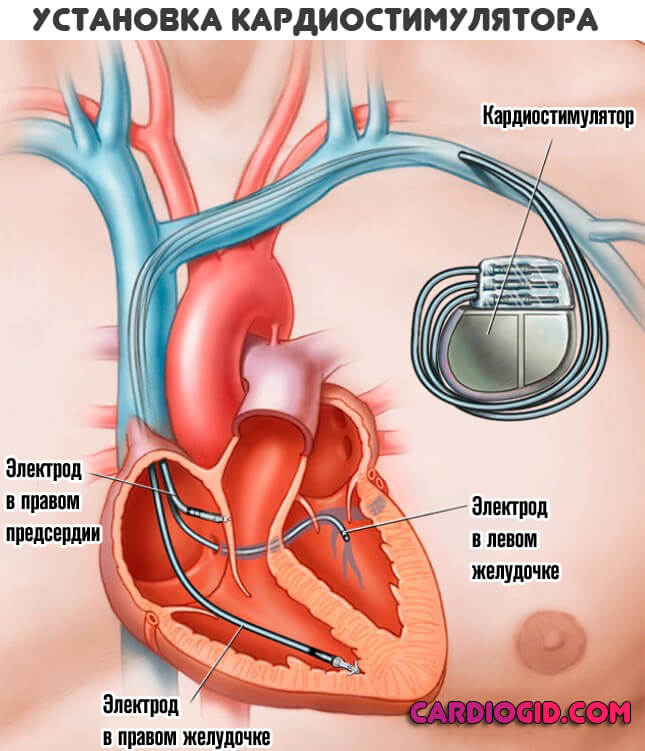

При оперативном вмешательстве больному устанавливается под кожу кардиостимулятор. Устройства, которые использовались ранее, постоянно генерировали электрические импульсы. Они восполняли недостаточность синусового узла.

Теперь используются современные аппараты. Они способны контролировать сердечный ритм и могут работать в автономном режиме. При нормальной работе сердца кардиостимулятор находится в спящем режиме и активируется лишь во время приступов СССУ.

Для такого метода лечения есть ряд показаний:

- синдром Морганьи – Адамса – Стокса;

- расстройства частого или тяжёлого характера, связанные с кровообращением мозгового и коронарного типа;

- сопровождение СССУ выраженными колебаниями давления и наличие аритмии вне зависимости от её типа;

- сердечный ритм на уровне 40 ударов в минуту.

Народные средства

Практикуются и народные средства лечения СССУ, но они направлены на поддержание сердечного ритма в нормальном состоянии. Устранить более серьёзную проблему таким образом нельзя. Выделяют несколько народных средств, которые активно используются для борьбы с СССУ:

- Сделать травяной сбор из 100 гр. листьев крапивы и лепестков чайной розы, по 50 гр. листьев чёрной смородины, ромашки, корня одуванчика и анжелики. В сбор для лечения СССУ добавляется 20 гр. травы тысячелистника. Берётся чайная ложка этой смеси и заливается стаканом крутого кипятка. Через 20 минут настаивания сцеживается и выпивается по половине стакана перед приёмом пищи до трёх раз в день.

- Делается травяной сбор для лечения СССУ из листьев крапивы и чёрной смородины, листьев ореха и тройчатки, корня одуванчика и ягод шиповника, соцветия боярышника. Каждого ингредиента должно быть по 30 гр. На полторы столовые ложки травяной смеси берётся стакан кипятка. Настаиваем три часа и процеживаем. Приём осуществляется 3 раза в день по одному стакану перед приёмом еды.

- На основе майской крапивы готовится спиртовая настойка, которая позволяет эффективно бороться с проявлениями СССУ. На 20 гр. берётся спирт, предварительно разбавленный до 45 градусов. Настойка заливается в бутылку из тёмного стекла и настаивается 10 дней. После этого перед сном нужно принимать по 20 капель.

- Вино давно используется для профилактики и даже лечения сердечных заболеваний, в том числе и синдрома слабости синусового узла. Кипятим литр качественного, настоящего красного вина, добавляем по столовой ложке корицу, мёд и тмин. Ежедневно принимать по 50 мл.

- Гингко билоба (1 чайная ложка) заваривается в стакане кипятка и выпивается вместо чая.

- Три раза в день съедается по зубчику чеснока и запивается кипячёной водой. Этот метод противопоказан только при заболеваниях желудка, особенно при язве. В остальных случаях может использоваться для лечения и профилактики СССУ.

- Боярышник используется для приготовления спиртовой настойки, которая эффективно позволяет устранить симптоматику СССУ. 100 гр. плодов необходимо измельчить, залить половиной литра водки, плотно закрыть и оставить в тёмном месте на 40 дней. Процеживаем настойку и принимаем по 15 капель, растворяя их в кипячёной воде. Выпивается с утра на голодный желудок.

Осложнения

Неправильная работа сердечной мышцы в любом случае имеет негативное влияние на весь организм. Если синусовый узел не справляется со своими обязанностями, а человек не проходит квалифицированное лечение, то можно столкнуться со следующими осложнениями:

- сердечная недостаточность;

- инсульт;

- внезапный летальный исход;

- проблемы тромбоэмболического характера.

Чтобы СССУ не привёл к таким серьёзным последствиям, необходимо без промедления обращаться к специалисту и выполнять все его рекомендации.

Образ жизни

В первую очередь человек, у которого обнаруживается СССУ, должен придерживаться здорового образа жизни. Это касается питания, отдыха, контролирования нагрузки, которая не должна превышать возможности организма. Занятия спортом придётся исключить, также запрещается служить в армии, СССУ является противопоказанием для любой военной службы.

Прогноз

Наибольшую угрозу для человека представляют последствия, вызванные СССУ, в частности, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Характер этих нарушений и степень их проявления определяют прогноз, от которого будут зависеть продолжительность жизни и её качество.

При наличии заболеваний, которые спровоцировали образование СССУ, прогноз определяется степенью их развития и характером изменений в организме. Также прогноз зависит от лечения, которое применяется или игнорируется больным.

Любое игнорирование симптомов заболевания и несоблюдение врачебных рекомендаций может привести даже к летальному исходу, не говоря уже о сбоях в работе органов и систем.

Источник

Синдром слабости синусового узла — это разновидность функционального поражения сердечнососудистой системы, при которой естественный водитель ритма не способен генерировать импульсы достаточной для полного сокращения всех структур силы.

Возникает подобное явление по патологическим причинам, почти всегда оно вторичное. Восстановление возможно, полное излечение тоже, но перспективы туманны, зависят от основного заболевания, общего состояния здоровья, также квалификации специалиста.

Органические отклонения ассоциированы с худшим прогнозом, поскольку нормализовать работу кардиальных структур потенциально тяжелее.

Механизм возникновения патологии

Понимание сути развития болезни заключается в определении анатомических и физиологических особенностей.

В основе синдрома лежит нарушение нормальной активности синусового узла. Это специальное скопление клеток, ответственных за генерирование электрического импульса достаточной мощности. В адекватных условиях сердце работает автономно, без сторонних факторов стимуляции. Выработка сигнала — задача водителя ритма.

Под действием тех или иных моментов происходит снижение интенсивности электроимпульса. Он продолжает проводиться по специальным волокнам к атриовентрикулярному узлу и далее по ножкам пучка Гиса, но сила столь мала, что не позволяет сократиться миокарду полностью.

Восстановление проводится радикальными, но не всегда хирургическими методами. Суть заключается в стимуляции «ленивого» сердца.

По мере прогрессирования патологического процесса наблюдается еще большее ослабление в работе миоцитов.

Возникает нарушение сократимости миокарда, снижается кровяной выброс, гемодинамика страдает. Тотальные функциональные дефекты нередко приводят к остановке работы органа, инфаркту или коронарной недостаточности.

Различия между синдромом слабости синусового узла и дисфункцией СУ

По сути, разграничивать патологические процессы двух описанных типов не нужно. Описываемое заболевание считается частным случаем нарушения работы водителя ритма. Потому второй термин обобщающий.

Если же рассматривать СССУ как отдельную разновидность, ей присущи следующие характерные, патогномоничные признаки:

- Перемежающаяся брадикардия и тахикардия (состояние известно как синдром тахи-бради). Это не единственно возможный клинический тип процесса.

- Другие формы указанного заболевания — отклонения ЧСС в ту или иную стороны. Наблюдается ослабление (не свыше 40-50 ударов в минуту) или усиление (от 100).

- Начинается преимущественно в утреннее время. Рецидивы возможны в ночные часы.

К прочему, развитие синдрома слабости синусового узла идет постепенно, годами. Иные дисфункции отличаются агрессивностью, быстрым движением вперед.

Классификация

Типизация патологического процесса проводится по ряду оснований.

Исходя из происхождения болезни, говорят о таких видах:

- Первичный СССУ. Развивается на фоне самих кардиальных проблем. Некоторые врачи (теоретики и практики) понимают под указанным термином становление процесса без сторонних факторов. Это крайне редкая ситуация.

- Вторичная разновидность. Формируется под влиянием внесердечных причин. Встречается в 30% зафиксированных случаев.

В зависимости от активности, течения:

- Латентный тип. Определяется в 15% ситуаций. Это наиболее мягкая форма в большинстве случаев, поскольку не имеет симптомов, не прогрессирует на протяжении длительного периода времени. Возможен и обратный вариант, когда движение вперед есть, усугубление тоже, но пациент ничего не чувствует.

- Острый манифестирующий. Характеризуется появлением тяжелого приступа тахикардии или ослабления ЧСС, с выраженными проявлениями со стороны кардиальных структур, нервной системы. Нередко отграничить синдром слабости синусового узла от прочих отклонений с ходу невозможно. Далее течение болезни определяется постоянными рецидивами.

- Хронический тип. Симптоматика присутствует постоянно. Но как таковых обострений нет. Интенсивность проявлений также минимальна. В основном дает знать о себе тахикардией.

По выраженности объективных органических отклонений:

- Компенсированная форма. Сердце пока еще справляется с нарушениями работы. Активизируются адаптивные механизмы, наблюдается адекватная сократимость миокарда.

Подобное положение вещей может сохраняться годами, пациент в таком случае и не подозревает, что болен.

Симптомы отсутствуют или же клиническая картина минимальна. Легкие приступы сердцебиения, незначительная одышка или покалывание в груди. Вот и все, что возникает на фоне данного типа.

- Декомпенсированная форма. Встречается чаще. Это классический вариант, при котором симптоматика достаточно выражена для определения неполадок со здоровьем. Но проявления неспецифичны. Требуется объективная диагностика.

Наконец, исходя их вариантов клинической картины и преобладающего признака:

- Брадикардический вид. Частота сердечных сокращений снижается. Порой до опасного минимума в 40-50 ударов в минуту. Бывает менее. Присутствует угроза острых состояний, вроде инсульта или приступов Морганьи-Адамса-Стокса. Требует имплантации кардиостимулятора.

- Смешанный, брадитахисистолический тип. Отмечается попеременное чередование ускорения и замедления частоты сокращений сердца. Возможно подключение прочих аритмий, что усугубляет прогноз. Качество жизни пропорциональной падает.

Представленные классификации клинически важны, поскольку позволяют определиться с вектором диагностики и выработкой грамотной терапевтической тактики.

Причины

Факторы развития делятся на две группы. Первичные обусловлены нарушением работы самого сердца, также сосудов. Вторичные — экстракардиальными моментами и заболеваниями.

Первичные

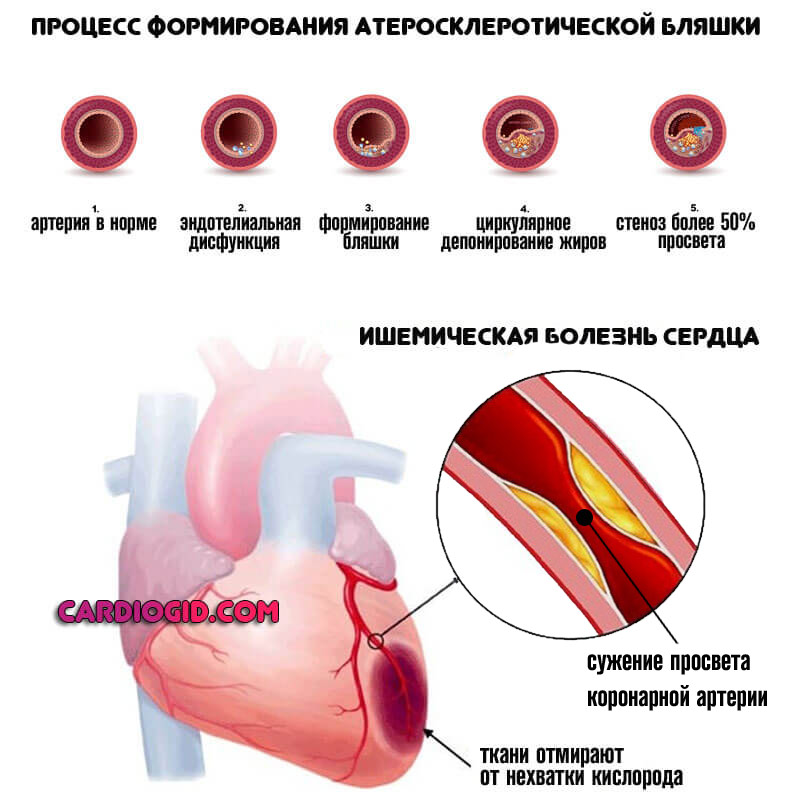

- ИБС. Сопровождает пациентов в возрасте от 40 лет. В редких случаях возможны формирования нарушений в ранний период.

Суть заключается в невозможности нормального обеспечения кровью самих сердечных структур.

Из-за постоянной гипоксии развиваются органические нарушения: нарастает мышечная масса, расширяются камеры. Слабость синусового узла — возможный вариант, но наблюдается не всегда.

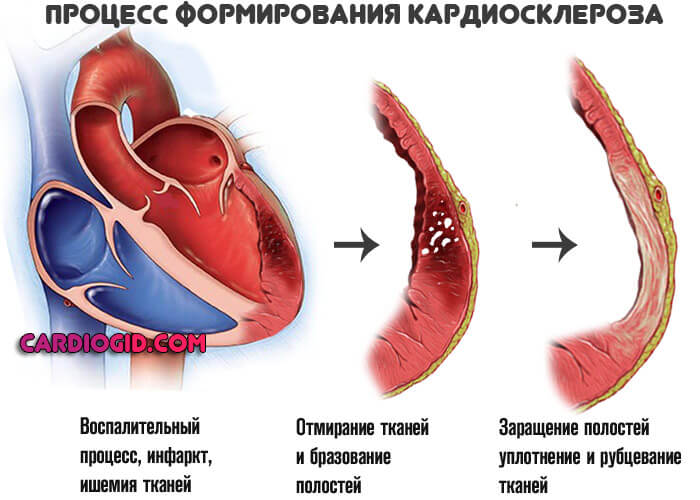

- Аутоиммунные патологии, затрагивающие кардиальные структуры и сосуды. Васкулит, ревматизм, системная красная волчанка и прочие.

Затрагивают мышечный слой. Деструкция тканей приводит к их замещению рубцовыми фрагментами и развитию кардиосклероза.

Они не могут сокращаться, не обладают эластичностью, отсюда невозможность адекватной работы. Кровь перекачивается с меньшей интенсивностью.

В перспективе нескольких лет это может закончиться тотальной полиорганной дисфункцией или неотложными состояниями.

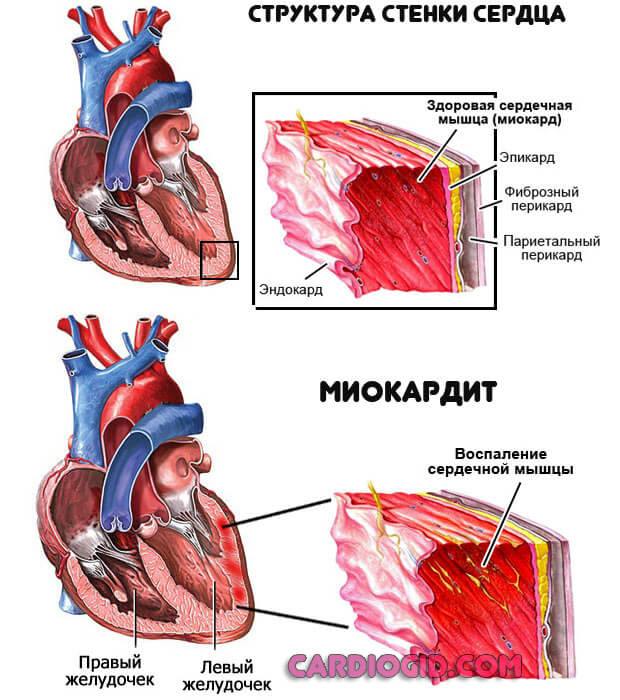

- Воспаление сердца (миокардит) и окружающих структур. Инфекционного, реже аутоиммунного генеза. Восстановление в стенах стационара, с применением антибиотиков и кортикостероидов. Несвоевременная помощь приводит к деструкции тканей, минимум тяжелой инвалидности, максимум — к летальному исходу.

- Кардиомиопатия. Нарушение разрастания мышечного слоя или же расширении камер сердца. Оба состояния потенциально смертельны без своевременной помощи. Радикальное лечение невозможно, требуется применение поддерживающих препаратов для остановки процесса. Длительность полезного воздействия — вся жизнь.

- Операции на сердце. Даже незначительные на первый взгляд, вроде проведенной радиочастотной абляции, прочих. Безопасных вмешательств на кардиальных структурах не существует. Всегда есть риск осложнений. Так, на фоне прижигания обширного участка либо если обработана функционально активная, здоровая область, вероятность аритмии выше.

- Травмы сердца. К таковым приводят ушибы грудной клетки, переломы ребер.

Врожденные и приобретенные органические отклонения развития кардиальных структур. Множественны по характеру. Наиболее типичными считаются пролапс митрального клапана, прочие состояния, вызывающие обратный ток крови (регургитацию), аортальная недостаточность и многие другие. На ранних этапах не проявляют себя никак. Возможно отсутствие симптомов пороков вплоть до наступления летального исхода.

В редких случаях — гипертоническая болезнь запущенного типа.

Вторичные факторы

Внесердечные проблемы менее распространены:

- Интоксикации выраженного характера. Причин состоянию масса. От раковых процессов запущенного этапа до отравления солями металлов, болезней печени декомпенсированного типа.

- Вегетативная дисфункция (ВГСУ) проявляется часто. Возможно временное ослабление работы синусового узла в результате рвоты, кашля, перемены положения тела, метеозависимости, занятий спортом. Дистония также играет роль. Но это не диагноза, а симптом того или иного заболевания.

- Передозировка препаратов антигипертензивного, кардиостимулирующего действия. К подобному же итогу приводит длительное применение этих средств.

- Метаболические процессы, ассоциированные с нарушением обмена калия, магния.

- Сифилис, ВИЧ, туберкулез. Опасные инфекционные или вирусные процессы.

- Возраст от 50 лет. Организм утрачивает возможность адекватно адаптироваться к вредным факторам внешнего и внутреннего характера. Потому риски развития патологий кардиального профиля выше.

- Длительное голодание, кахексия. Складывается как итог объективных процессов (рак, инфекции, болезнь Альцгеймера, сосудистая и иная деменция) или сознательного отказа от пищи (диета, анорексия).

- Поражения эндокринного профиля. Диабет, гипертиреоз (избыточная выработка гормонов щитовидной железы), обратный процесс, дефицитарные состояния по части надпочечников.

В отсутствии данных за органические патологии говорят об идиопатической форме. Это также распространенный вариант.

Восстановление заключается в купировании признаков. Эффективность подобной меры спорная, без этиоропной составляющей действие неполное.

Симптомы

Проявления зависят от формы и степени тяжести патологических отклонений. Среди возможных признаков:

- Боли в грудной клетке. Интенсивность различна, от незначительного покалывания до серьезных приступов дискомфорта. Несмотря на яркую выраженность, говорить о происхождении без тщательной диагностики невозможно.

- Ощущение пропускания ударов сердца, трепетания, гулкого биения. При этом тахикардия сменяется обратным явлением. Эпизоды длятся от 15 до 40 минут и чуть более.

- Одышка. Неэффективность работы легочных структур обусловлена гипоксией тканей. Таким способом организм пытается нормализовать кислородный обмен. На начальном этапе, когда дефектов еще нет (размеры сердца обычные, мышечный слой тоже, системы работают стабильно), симптом возникает только при повышенной активности. Заметить его еще сложно. На поздних — появляется интенсивная одышка даже в состоянии покоя. В рамках расширенной диагностики проводятся специфические тесты (велоэргометрия как пример).

- Аритмии иного типа. Помимо ускорения работы сердца фибрилляции, групповые или единичные экстрасистолии.

Опасность конкретного вида определяется в ходе ЭКГ и динамического наблюдения. Потенциально летальные формы развиваются несколько позже от начала основного патологического процесса.

Церебральные структуры страдают в результате гемодинамического нарушения и снижения питания головного мозга:

- Шум в ушах, звон.

- Вертиго. Доходит до того, что пациент не может нормально ориентироваться в пространстве. Страдает внутреннее ухо, мозжечок.

- Цефалгия неопределенного происхождения. По характеру напоминает таковую при повышенном давлении или мигрени.

- Обмороки, синкопальные состояния. До нескольких раз в сутки.

- Психические нарушения. По типу депрессивных эпизодов длительного характера, агрессивности, повышенной раздражительности.

- Когнитивные и мнестические отклонения. Пациент не может вспомнить важные вещи, заполнить новую информацию. Падает эффективность мышления.

- Ощущение онемения конечностей, слабости, сонливости.

Общие симптомы:

- Бледность кожных покровов.

- Цианоз носогубного треугольника.

- Снижение работосуепособности, возможности обслуживать себя в быту.

Симптомы слабости синусового узла определяются церебральными, кардиальными и общими проявлениями.

Первая помощь при приступе

Методики доврачебного воздействия предполагают четкий алгоритм:

- Вызов скорой. Проводится в первую же очередь. Острые приступы сопровождаются выраженной клиникой, причем симптомы неспецифичны. Возможны те или иные состояния, вплоть до летальных.

- Измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений. Оба показателя на фоне отклонений изменяются в сторону увеличения. Реже возможна асимметрия (высокие цифры АД при брадикардии).

- Открыть форточку, окно для притока свежего воздуха. Положить на голову и грудь смоченный в холодной воде фрагмент ткани.

- Лечь, как можно меньше двигаться.

Препараты использовать нельзя, равно как не стоит прибегать к народным рецептам.

Восстановление ритма при ускорении ЧСС проводится вагусными методами: глубокое дыхание, надавливание на глазные яблоки (при отсутствии офтальмологических состояний).

При остановке сердца показан массаж (120 движений в минуту, с продавливанием грудины на несколько сантиметров).

Из обморока пациента можно вывести с помощью нашатырного спирта. Раствор аммиака не нужно подставлять под нос больному, возможны ожоги дыхательных путей.

Следует смочить ватку и провести несколько раз перед лицом пострадавшего, примерно в 5-7 см. До восстановления сознания рекомендуется повернуть голову на бок и освободить язык.

По прибытии скорой помощи решается вопрос о транспортировке больного в стационар. Отказываться не стоит, нужно выяснить источник начавшегося явления.

Диагностика

Обследованием пациентов занимаются кардиологи. Специалисты по патологиям ЦНС и гормональным проблемам также могут быть привлечены в рамках определения происхождения процесса.

Перечень мероприятий:

- Устный опрос человека и сбор анамнестических данных.

- Измерение артериального давления, подсчет частоты сердечных сокращений.

- Электрокардиография. Основная методика. Предоставляет возможность определить характер функциональных нарушений в краткосрочной перспективе.

- Суточное мониторирование. Суть заключается в оценке АД и ЧСС на протяжении 24 часов.

- Эхокардиография. Визуализация кардиальных структур. Одна из главных методик раннего выявления органических дефектов.

- МРТ по показаниям для получения четких изображений.

- Коронография.

Также оценка неврологического статуса, анализ крови на гормоны, общий, биохимический. Диагностика проводится в амбулаторных или стационарных условиях. Во втором случае происходит быстрее.

Признаки на ЭКГ

Слабая работа синусового узла имеет несколько специфических черт на кардиограмме:

- Полное исчезновение зубцов P.

- Деформация пиков, несвоевременное появление комплекса QRS, его отсутствие.

- Внеочередные сокращений на фоне экстрасистолии, которая возникает часто.

- Брадикардия или ускорение кардиальной деятельности.

Характерных черт намного больше. Третичные или вторичные патологии представлены блокадами, фибрилляцией. Одни признаки накладываются на другие.

Пути лечения

Суть терапии заключается в устранении основной патологии (этиотропная методика) и купировании симптоматики. Используются медикаменты, реже проводится хирургическое вмешательство.

Препараты:

- Антиаритмические. В рамках восстановления адекватного ритма.

- Противогипертензивные. Разных типов. От блокаторов кальциевых каналов до ингибиторов АПФ.

- На фоне неотложных состояний применяются стимуляторы (Эпинефрин, Атропин). С большой осторожностью.

Внимание:

Сердечные гликозиды в основном не используются ввиду возможной остановки сердца.

Хирургическая методика предполагает имплантацию кардиостимулятора, и устранение пороков развития кардиальных структур.

Лечение не возымеет эффекта, если присутствуют осложняющие факторы. Они не только препятствуют адекватному восстановлению, замедляя или полностью нивелируя эффект, но и повышают риск опасных последствий.

Рекомендуется:

- Отказаться от вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотических средств.

- При длительном лечении соматических и психических расстройств, нужно скорректировать терапевтический курс, чтобы он не вредил сердцу.

- Полноценно отдыхать (8 часов сна за ночь).

Рацион особой роли не играет. Однако рекомендуется витаминизировать меню, потреблять больше продуктов, содержащих калий, магний, белка.

Прогнозы и возможные осложнения

Исход процесса определяется тяжестью состояния, этапом, динамикой, здоровьем пациента вообще. Летальность минимальна.

Смерть обусловлена вторичными или третичными болезнями. Средняя выживаемость составляет 95%.

При присоединении фибрилляции, экстрасистолии резко снижается до 45%. Лечение нормализует прогнозы.

Последствия таковы:

- Остановка сердца.

- Инфаркт.

- Инсульт.

- Коронарная недостаточность.

- Кардиогенный шок.

- Сосудистая деменция.

В заключение

Синусовый узел — это скопление клеток, генерирующих электричес