Лечение дизентерии в домашних условиях у взрослого

Начинается заболевание с постепенного появления зябкости конечностей, дискомфорта в поясничной области, повышения температуры тела до 39 °C и выше, озноба, выраженной слабости, ощущения разбитости. Снижается аппетит, появляется адинамия, головная боль, головокружение. Иногда присоединяется тошнота и рвота. Во рту становится сухо, может появляться икота, резь в глазах из-за сухости конъюнктив.

Боли в животе носят разлитой характер, вначале тупые, постоянные, затем переходят в острые схваткообразные в нижних отделах живота, усиливающиеся перед актом дефекации. В конце первых суток присоединяются тенезмы — судорожные сокращения мышц сигмовидной и прямой кишки в момент дефекации и продолжающиеся после в количестве 10-15 раз. Происходит учащение частоты стула до 10 раз и более (через несколько часов после начала заболевания), сопровождающееся чувством незавершённости акта дефекации.

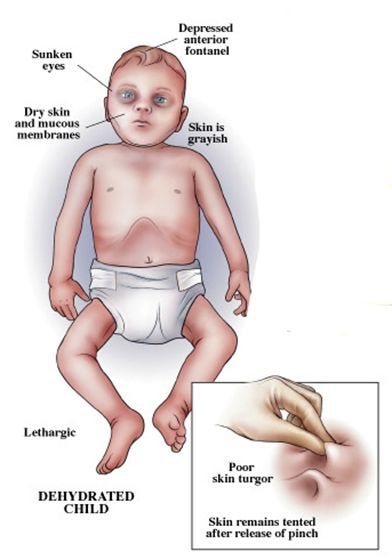

Объективно: кожа сухая, бледная, черты лица заострены, глаза запавшие. Живот втянут. Лимфоузлы не поражаются.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: при лёгком заболевании — брадикардия (редкий ритм сердца), снижение артериального давления. При среднетяжёлых и тяжёлых формах — тахикардия, пульс малого наполнения, приглушение тонов сердца, иногда увеличение размеров сердца, акцент I тона на лёгочной артерии.

Со стороны дыхательной системы: при тяжёлых формах тахипноэ (учащённое поверхностное дыхание свыше 20 в минуту).

Со стороны ЖКТ: при пальпации наблюдается спазм и болезненность толстой кишки (в основном сигмовидной), кашицеобразный стул с кровью, слизью (иногда вид мясных помоев), вначале нормального объёма, затем его уменьшение до «ректального плевка» (маленький комочек слизи с прожилками крови). При крайне тяжёлой форме — зияние заднего прохода из-за пареза сфинктеров, урчание, шум плеска, может быть вздутие живота.

Со стороны мочевыделительной системы: частые позывы на мочеиспускание (рефлекторный характер).

При фарингоскопии: сухость слизистой оболочки ротоглотки, язык сухой, покрыт бурым налётом.

Критерии степени тяжести:

- лёгкое течение (без обезвоживания);

- среднетяжёлое течение (обезвоживание I степени, стул до 20 раз);

- тяжёлое течение (обезвоживание II-III степени, частый стул).

Клинические проявления обезвоживания (по Покровскому)

| степень обезвоживания | потеря жидкости (% к массе тела) | симптомы |

|---|---|---|

| I | 1-3 | умеренная жажда и сухость слизистых оболочек, небольшая лабильность пульса |

| II | 4-6 | жажда выражена, резкая слабость, бледность и сухость кожи, нестойкий акроцианоз (синюшная окраска кожи), охриплость голоса, судороги в икроножных мышцах, снижение тургора кожи (сопротивление к механическим воздействиям), тахикардия, умеренная артериальная гипотония |

| III | 7-10 | цианоз, сухость кожи и слизистых оболочек, заострившееся лицо, запавшие глаза, выраженное снижение тургора кожи, «руки прачки», афония (утрата звучности речи, способность говорить лишь шёпотом), судороги, тахикардия, артериальная гипотензия, олиго/анурия (частичное или полное прекращение поступление мочи) |

| IV | > 10 | стремительно развивающаяся симптоматика, характерная для предыдущих форм, снижение систолического АД ниже 60 мм рт ст, гипотермия, общий цианоз, тёмные круги вокруг глаз, запавший живот, общие тонические судороги, гиповолемический шок |

Формы заболевания

Стёртое течение: жалоб нет или они минимальны. Спазм и болезненность сигмовидной кишки умеренные, при ректороманоскопии — катаральный проктосигмоидит (воспаление прямой и ободочной кишки).

Субклиническая форма: отсутствие клинических проявлений, выделение шигелл при посеве кала на питательные среды, положительные серологические реакции.

Затяжное течение: клинические проявления, выделение шигелл более двух недель при лёгком заболевании, трёх недель при среднетяжёлом и четырёх недель при тяжёлом (причины — иммунодефицит, неадекватная этиотропная терапия).

Хроническая рецидивирующая: период обострения сменяет период клинического благополучия, который прерывается очередным обострением. Состояние больного относительно удовлетворительное, стул до пяти раз в сутки. Может продолжаться до трёх месяцев.

Хроническая непрерывная: ремиссии (улучшений) нет, неуклонное прогрессирование патологического процесса и ухудшение состояния. Синдром общей инфекционной интоксикации умеренно выражен.

Бактерионосительство:

- реконвалесцентное (выделение шигелл у лиц, которые перенесли острый шигеллёз сроком до трёх месяцев при отсутствии клинических симптомов болезни и нормальных данных ректороманоскопии);

- транзиторное (однократное выделение шигелл у практически здорового человека, который не болел шигеллёзами и не имел дисфункции кишечника на протяжении последних трёх месяцев).[2][6]

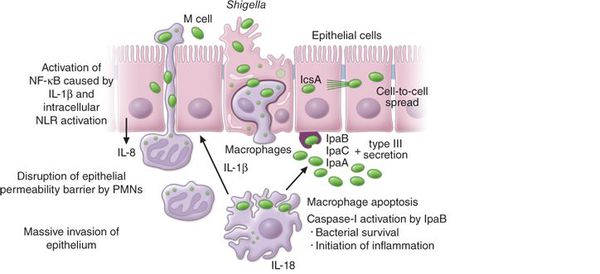

Патогенез дизентерии

Входные ворота — ротовая полость, в которых начинается воздействие факторов неспецифического иммунитета на возбудителя (лизоцим, макрофаги, IgA). Далее шигеллы попадают в желудок, где происходит их контакт с соляной кислотой, после чего микроорганизмы частично гибнут, высвобождая эндотоксин. Уцелевшие бактерии продвигаются в тонкий кишечник, производя неярко выраженный процесс из-за отсутствия их сродства к энтероцитам, и проявляется патогенное по отношению к шигеллам действие лимфоцитов. После возбудитель достигает дистальных отделов толстого кишечника, где происходит активное размножение бактерий и их частичная гибель, сопровождающаяся значительным образованием эндотоксина (острый инфекционный токсикоз). Образующиеся иммунные комплексы (включая липополисахарид) фиксируются в капиллярах слизистой оболочки толстого кишечника, где нарушают микроциркуляцию, вызывают повышение проницаемости сосудистой стенки, агрегацию тромбоцитов (ДВС-синдром) с одновременным токсическим поражением ЦНС (центральной нервной системы) и сердечно-сосудистой систем. Шигеллы проникают внутрь колоноцитов, где размножаются и вызывают фатальные деструктивные процессы.

Следует понимать, что ведущим поражающим фактором является выраженное токсическое действие шигелл — токсины, действуя на нервные узлы кишечника, нарушают крово- и лимфообращение, вызывают болевой синдром и учащение стула. Спазм различных сегментов кишечника является неравномерным, что ведёт к переполнению верхних отделов и запустеванию нижних, что также провоцирует болевые ощущения по ходу кишечника, уменьшение количества каловых масс и тенезмы. Нарушается синтез белка в кишечной стенке, что ведёт к некрозу эпителия и образованию дефектов слизистой оболочки (язв).

В ходе заболевания шигеллы подвергаются воздействию вначале макрофагов межклеточного пространства, далее происходит активация естественных киллеров, синтез интерферонов и повышение количества лимфоцитов, формируются различные классы специфических антител, играющих решающую роль в элиминации возбудителя. При иммунодефиците полной элиминации шигелл не наступает, и формируется хроническое течение заболевания или бакносительство.[2][5]

Классификация и стадии развития дизентерии

По клинической форме:

- типичная;

- стёртая;

- субклиническая;

- бактерионосительство (реконвалесцентное и транзиторное).

По длительности заболевания и типу:

а) острая (колитический и гастроколитический) — до трёх месяцев:

- циклическая;

- затяжная;

б) хроническая (более трёх месяцев):

- рецидивирующая;

- непрерывная.

По степени тяжести выделяют: лёгкую, среднетяжёлую, тяжёлую и крайне тяжёлую формы.

Лёгкая форма дизентерии

Для лёгкой формы характерно повышение температуры тела до 38 °С в течение не более 2-3 суток, умеренное недомогание, дискомфорт и неярко выраженные боли левой подвздошной области, лёгкая болезненность и спазмирование сигмовидной кишки при пальпации. Кал оформленный или полуоформленный не более 10 раз в сутки длительностью до 3-4 дней, обычно без примесей крови и слизи. Воспалительные изменения слизистой оболочки прямой и сигмовидной кишки обычно катаральные (разрушение и слущивание верхнего слоя слизистого эпидермиса) с единичными язвенными элементами. Обезвоживания у взрослых, как правило, нет у детей может быть 1 степени.

Среднетяжёлая форма

Повышение температуры тела до 39 °С, выраженная интоксикация до 4-5 суток. В течение 2-3 часов присоединяется диарея: частота стула до 20 раз за сутки продолжительностью до 5 дней, кал небольших объёмов с явными примесями крови и слизи. Количество кала постепенно уменьшается, вплоть до выделения одной слизи. Периодические схваткообразные боли в животе, тенезмы (режущие, тянущие, жгущие боли в области прямой кишки). При пальпации сильный спазм и резкая болезненность сигмовидной кишки. Отмечается бледность, тахикардия, снижается артериальное давление. Слизистая кишечника с признаками катарально-язвенного воспаления, местами геморрагического характера. У взрослых возможно обезвоживание 1-2 степени, у детей до 2-3 степени.

Тяжёлая форма

Резкое повышение температуры тела до 40 °С и выше, очень выраженная интоксикация до 10 дней — потрясающий озноб, резкая слабость, тошнота и головокружение. Характерны разлитые боли в животе с усилением в левой подвздошной области, мучительные тенезмы. Диарея более 20 раз в сутки, кал кровянисто-тёмный, большое количество слизи (так называемые “мясные помои”). Сильная тахикардия, падение артериального давления, глухость тонов сердца. Слизистая кишечника представляет собой язвенно-некротическую поверхность с плёнками фибрина. Выраженное обезвоживание 2-3 степени, у детей до 3-4 степени.

Крайне тяжёлая форма

Редко встречающаяся форма болезни. Для неё характерно внезапное повышение температуры тела до 41 °С и выше, крайне выраженная интоксикация — потрясающий озноб, мышечная слабость, возможно угнетение сознания. Стул частый, быстро приобретает вид “мясных помоев”. Разлитые сильные боли в животе. Тотальное поражение толстого кишечника язвенно-некротического характера, возможно затрагивания конечных отделов тонкого кишечника. Часто с самого начала развиваются осложнения: инфекционно-токсический шок и энцефалопатия. Выраженное обезвоживание 3-4 степени. Прогноз неблагоприятен.

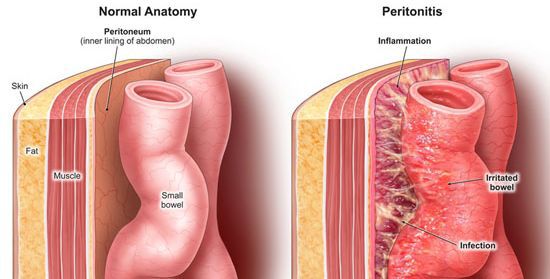

Осложнения дизентерии

- инфекционно-токсический шок (часто возникает на 2-3 недели от начала заболевания);

- инфекционно-токсическая энцефалопатия;

- перфорация толстого кишечника (перитонит);

- пневмония (из-за вторичного иммунодефицита);

- тромбоз мезентериальных сосудов;

- восходящая урогенитальная инфекция;

- полиартриты и невриты.[1][6]

Диагностика дизентерии

К методам лабораторной диагностики относятся:

- общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость нейтрофилов, эритроцитоз, повышение СОЭ);

- общеклинический анализ мочи (протеинурия, эритроцитурия, повышение плотности);

- биохимический анализ крови (повышение протромбинового индекса, фибриногена, АЛТ, амилазы);

- копрограмма (слизь, кровь, лейкоциты и др.);

- серологическая диагностика (РНГА — реакия непрямой гемагглютинации — с комплексными дизентерийным и сальмонеллёзным антигенами — диагностические титры не менее 1:200/1:400 с явлениями нарастания в динамике);

- бактериологический метод (бактериологический посев кала на дизентерийную группу — ответ через 4-5 суток);

- ПЦР-диагностика каловых масс, дающая быстрый ответ о наличии или отсутствии шигелл без типирования;

- ректороманоскопия (при лёгкой степени тяжести у лиц декретированного контингента);

- электрокардиография.

При развитии осложнений используются соответствующие методы исследований согласно ситуации.

В случае заболевания дизентерией работников сферы общественного питания, образования, здравоохранения и обслуживания (декретированные группы) все перечисленные методы исследований обязательны.[1][5]

Лечение дизентерии

Лечение лёгких и среднетяжёлых форм заболевания может осуществляться амбулаторно, тяжёлых форм, а также лиц декретированного контингента — стационарно в инфекционном отделении.

Диета и режим

Режим — полупостельный (в зависимости от степени тяжести), палатный.

Показана диета № 4 по Певзнеру, с минимумом клетчатки, углеводов, исключением жирного, жареного, острого, газировок, обильное питьё.

Госпитализация

Показания для госпитализации:

- группы риска (младенцы, взрослые старше 50 лет, с отягощенной соматической патологией и др.);

- тяжелые и некоторые варианты среднетяжёлых форм (при угрозе утяжеления);

- при развитии осложнений болезни;

- с затяжным и хроническим течением дизентерии в периоды обострения;

- декретированный контингент (лица, работающие пищей, водой, в детских коллективах);

- при невозможности обеспечить лечение и уход на дому;

- при угрозе распространения инфекции по месту жительства больного.

Критерии выписки больных

- нормализация клинической картины (исчезновение основных симптомов);

- нормализация общелабораторных данных (крови и мочи);

- однократное отрицательное исследование кала методом бактериального посева не ранее двух дней после окончания антибиотикотерапии (кроме декретированных контингентов – для них необходимо два отрицательных исследования).

Медикаментозное лечение

Медикаментозная терапия начинается с антибиотикотерапии при любой степени тяжести и характере заболевания (она имеет в большинстве случаев характер ex juvantibus, то есть лечение проводится до получения результатов анализов). Препаратами выбора первой линии являются антибиотики фторхинолонового и цефалоспоринового ряда, обычно назначаемые сроком до 5-7 дней. Лечение должно проводиться под контролем врача, не допускается сокращение или самовольное изменение его состава (во избежание развития антибиотикоустойчивости).

Патогенетически показано обильное питьё солевых растворов (раствор Филипса, регидрон, гастролит и др.), при рвоте — парентеральное введение специальных растворов (Трисоль, Ацесоль и др.).

Для купирования спазма и болезненности назначаются спазмолитики, при геморрагическом синдроме — гепарин и др.

В первые дни показан приём энтеросорбентов (далее они утрачивают лечебную функцию и могут нанести вред).

При значительных потерях жидкости определённый смысл имеют препараты, задерживающие повышенное её выделение в просвет кишечника (но не останавливающие моторику).

В целях нормализации микрофлоры кишечника показан приём про- и пребиотических средств, ферментов поджелудочной железы.

Выписка больных осуществляется при нормализации клинической картины, общелабораторных данных (крови и мочи) и однократном отрицательном исследовании кала методом бак. посева не ранее двух дней после окончания антибиотикотерапии (кроме декретированных контингентов).

Диспансерное наблюдение проводится в течении трёх месяцев с бак. посевом в конце каждого месяца и окончания срока наблюдения.[1][3]

Прогноз. Профилактика

Основа профилактики — соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил по выработке, обработке (термическая обработка) и употреблению продуктов питания, обследованию лиц декретированного контингента (при выявлении у них заболевания — отказ в допуске к объектам общепита до трёх месяцев).[5][6]

Список литературы

- Малов В.А., Горобченко А.Н. Шигеллезы (дизентерия). — Лечащий врач, 2003. — № 5. — С. 10-15.

- Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К.. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник. — М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. — 384 с.

- СП 3.1.1.3108-13 “Профилактика острых кишечных инфекций”. — М., 2014.

- Тимченко В.Н., Леванович В.В. Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача : руководство для врачей всех специальностей. — СПб: Н-Л., 2011. — 543 с.

- Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кулагина М.Г., Бродов Л.Е. Острые кишечные инфекции: руководство. 2 изд. — ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 400 с.

- Centers for Disease Control and Prevention. Shigella sonnei outbreak among men who have sex with men-San Francisco, California, 2000-2001. // MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. — 2002. — v. 50. — № 922.

Источник

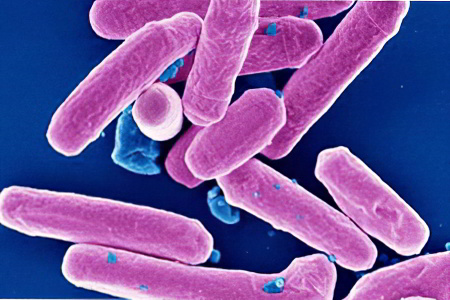

Дизентерия – это кишечная инфекция, которая может быть вызвана амебами или шигеллами, поэтому ее подразделяют на шигеллез и амебиаз. Шигеллы впервые были обнаружены японцем Кийоши Шига, а амебы, как возбудители дизентерии, русским ученым Леш Ф. А.

Амебиаз в России встречается редко, в большей степени это заболевание распространено в странах с жарким климатом, например, в Индии или в Мексике. Дизентерия имеет характерные симптомы. Важно знать и уметь отличать их от других проявлений кишечных инфекций. Это позволит вовремя начать лечение.

Болезнь проявляется рвотой, симптомами общей интоксикации организма, тошнотой, отрыжкой, изжогой, диареей, болями в животе и пр. Подробнее о проявлениях дизентерии будет рассказано далее.

Нужно понимать, что только на основе симптомов болезни выставить верный диагноз не удастся. Потребуется провести обследование, сдать кал на бактериальный посев, а кровь на серологические анализы.

Содержание:

- Причины дизентерии у взрослых и детей

- Симптомы дизентерии

- Симптомы дизентерии у детей

- Как отличить дизентерию от других кишечных расстройств?

- Лечение дизентерии

Причины дизентерии у взрослых и детей

Дизентерию разносят люди, которые страдают от острой или хронической формы инфекции. Также ее распространителями являются бактерионосители.

Человек, страдающий от острой формы дизентерии будет очень заразным, особенно в первые дни от момента появления первых симптомов. Острое течение болезни может сохраняться 3 месяца. В это время человек продолжает выделять патогенную флору в окружающую среду.

Если пациент страдает от хронической формы болезни, то выделять шигеллы он будет во время стадии обострения патологии. Длительность ее течения может составлять 3 месяца.

Люди, которые являются носителями инфекции, могут выделять бактерии в течение долгого времени. При этом симптомы болезни будут смазанными, либо могут отсутствовать вовсе.

Заражение дизентерией происходит при погрешностях в гигиене, а также из-за употребления в пищу продуктов, которые обсеменены патогенной флорой.

Передается инфекция фекально-оральным путем. Реализуется он следующими способами:

По воде. Таки образом распространяется дизентерия Флекснера.

Алиментарным путем. Чаще всего этим способом распространяется дизентерия Зоне.

Контактно-бытовым путем. Таким способом распространяется дизентерия Григорьева-Шига.

Если человек не соблюдает правила личной гигиены и пользуется бытовыми предметами, на которых есть возбудители инфекции, то он обязательно заразится.

Распространителями болезни являются мухи. Бактерии могут обитать на продуктах питания (в этом плане особенно опасны молочные продукты), на фруктах и овощах, на грязных руках, на любых бытовых предметах, которыми пользовался больной человек.

Люди крайне восприимчивы к возбудителям дизентерии. В этом плане не имеет значения их возраст и половая принадлежность. Тем не менее, от болезни страдают преимущественно дети младшего возраста. Это объясняется низкой сформированностью у них навыков личной гигиены. Вероятность инфицирования повышается у людей, которые страдают от острых и хронических патологий органов ЖКТ, а также от дисбактериоза кишечника.

Вспышки дизентерии регистрируются преимущественно у людей в теплое время года: летом и осенью. В эти периоды условия для размножения патогенной флоры особенно благоприятные.

После того, как человек переболеет дизентерией, у него вырабатывается иммунитет. Однако сохраняется он в течение года, а также будет активен исключительно в отношении одного вида возбудителя болезни, а их существует множество.

Микрофлора, которая способна стать причиной развития дизентерии, может сохранять свою активность в течение 45 дней. Когда микробы попадают в молочные и в некоторые другие продукты, они будут размножаться.

Первые симптомы болезни появляются после того, как микробы достигнут кишечника и начнут там делиться, выделяя токсические вещества. Эти токсины проникают в кровь и отравляют организм человека. Они негативным образом отражаются на состоянии печени, кишечника, сосудов, ЦНС. При поражении тонкой кишки на ней формируются глубокие язвенные дефекты.

Симптомы дизентерии

С момента заражения до момента появления первых симптомов болезни может пройти от нескольких часов до нескольких дней. Средняя продолжительность инкубационного периода составляет 2-3 дня.

Симптомы дизентерии можно выделить следующие:

Острое начало, сопровождающееся интоксикацией организма. У больного повышается температура тела, начинает болеть голова. Человека тошнит, аппетит полностью пропадает, может снижаться артериальное давление.

Живот болит в области пупка. Сначала боль слабая и разлитая, но по мере размножения патогенной флоры она приобретает характер схваток. Боль распространяется на низ живота, на лобок. В большей степени болит левая часть. Когда кишечник наполняется, боль усиливается.

Возникновение ложных позывов к опорожнению кишечника. При этом поход в туалет не заканчивается актом дефекации. Могут появляться боли в прямой кишке. Они способны беспокоить человека еще в течение нескольких минут после его опорожнения. Боль при этом тянущая, иррадиирует в область крестца.

Стул учащается. Он возникает более 10 раз в день. В испражнениях могут обнаруживаться кровяные прожилки и слизь.

В 20% случаев болезнь протекает по гастроэнтерическому типу. При этом повышение температуры тела и расстройства в работе органов пищеварения возникают одновременно. Стул сразу становится жидким. Начиная со 2 дня болезни, у человека возникают симптомы колита. Так как диарея интенсивная и часто сопровождается рвотой, у больного нарастают симптомы дегидратации организма. Он становится вялым, апатичным. Артериальное давление снижается, кожа и слизистые оболочки пересыхают. Количество урины уменьшается.

Болезнь может иметь различное течение. Иногда дизентерия переносится легко и у человека возникает только слабость и недомогание. В других случаях патология требует госпитализации пациента, так как сопровождается развитием лихорадки, бледностью кожных покровов, непрекращающейся рвотой и нарушениями в работе нервной системы.

Если заболевание переходит в хроническую форму, то интоксикация организма не наблюдается. Однако развивается диарея, испражнения имеют зеленый цвет. На фоне хронической нестабильности стула у человека возникает дисбактериоз. Если больной получает своевременную и правильную терапию, то болезнь не переходит в хроническую форму. Это происходит только в том случае, когда врачебная помощь отсутствует.

Симптомы дизентерии у детей

В отличие от взрослых, у детей дизентерия протекает несколько иначе. У ребенка наблюдается общая интоксикация организма, начинает болеть живот, но диарея не развивается. Каловые массы выделяются в незначительных количествах, при этом в них всегда заметна кровь и слизь. Самочувствие ребенка ухудшается, повышается температура тела, начинает болеть голова. Ребенок отказывается от еды. Колитический синдром с кровью в испражнениях возникает у 90% детей с дизентерией. Однако не всегда его проявления имеют острое течение.

Когда первый день болезни минует, характер стула изменяется. Во время опорожнения кишечника могут выделяться не кал, а слизистые зеленоватые массы. В них может быть заметна кровь.

Если у взрослых возникают ложные позывы к опорожнению кишечника, то у ребенка наблюдается расслабление заднего прохода, усиление беспокойства и плач. У детей младше 3 лет живот вздут. У малышей старшего возраста, он, напротив, втянут.

Токсическая форма болезни у грудных детей развивается не часто. Симптомы интоксикации организма у младенцев выражены слабо, так как их иммунитет не дает реакции на токсины, выделяемые микробами. В большей степени дизентерия для грудных детей опасна обезвоживанием организма. С жидким стулом и рвотой малыши теряют значительное количество жидкости. Причем развивается дегидратация очень быстро.

Водянистый стул и рвота приводят к потере веса, так как в организме нарушаются метаболические процессы. Это, в свою очередь, грозит проблемами в функционировании сердечно-сосудистой системы, парезом кишечника и другими тяжелыми последствиями для здоровья.

Симптомы стафилококковой дизентерии в сочетании с сальмонеллезной инфекцией будут проявляться такими симптомами, как:

Илеоколит.

Илеит.

Лихорадка.

Выраженная интоксикация организма.

Непрекращающаяся рвота.

Анорексия.

Вздутие живота и зловонный стул.

При тяжелом течении болезни дизентерия может сопровождаться судорожными припадками, обмороком, цианозом кожных покровов, менингитом, тахикардией, аритмией, падением уровня артериального давления, приглушенностью сердечных тонов и пр.

Как отличить дизентерию от других кишечных расстройств?

Дизентерия может напоминать другие болезни кишечника, поэтому важно знать их основные отличия:

Сальмонеллез и пищевое отравление. Болезнь начинается с частой рвоты, которая повторяется несколько раз. Боль сосредоточена в подложечной области. Спазмы с левой стороны живота не возникают, так как толстая кишка при пищевых отравлениях не поражается. Также отсутствуют тенезмы. Когда у больного развивается сальмонеллез, каловые массы приобретают зеленоватый оттенок, напоминают вид болотной тины.

Амебиаз. При амебиазе болезнь не имеет столь ярко выраженных симптомов, как при дизентерии. Температура тела может повышаться, но незначительно. Кровь и слизь в испражнениях будет присутствовать, внешним видом они напоминают малиновое желе. При проведении анализа в выделениях можно будет обнаружить огромное количество амеб.

Холера. Первыми симптомами холеры являются: диарея, обильная рвота, незначительное повышение температуры тела, тенезмы. Каловые массы жидкие, напоминают внешним видом рисовый отвар. Симптомы обезвоживания развиваются быстро, что значительно ухудшает течение болезни.

Брюшной тиф. При этом заболевании развивается спастический колит, температура тела повышается до значительных отметок, сохраняется она в течение долгого времени. На коже выступает сыпь по типу розеолы.

Колит. Заболевание имеет неинфекционную природу. Возникает на фоне интоксикации организма химией. Кроме того, колит может являться спутником гастрита, холецистита, уремии, болезней тонкого кишечника. Обострение колита не зависит от времени года, болезнь не является заразной, не приводит к выраженным изменениям в органах пищеварительной системы.

Геморрой. У больного из анального отверстия выделяется кровь, но толстый кишечник при этом не воспаляется. Кровь появляется только в конце акта дефекации.

Рак прямой кишки. Симптомы интоксикации организма возникают только во время распада опухоли. В этот же период появляется кровь, развивается диарея. Онкопатологии не имеют острого течения, они дают метастазы в другие органы и лимфатические узлы.

Лечение дизентерии

Если заболевание развивается у ребенка младше 3 лет, то его помещают в стационар. Взрослых больных можно оставить на амбулаторном лечении, если его самочувствие позволяет это сделать.

Схема терапии:

Фуразолидон является препаратом выбора в лечении дизентерии легкого течения. Если болезнь приобретает сложную форму, то справиться с ней можно антибиотиками широкого спектра действия: фторхинолонами, цефалоспоринами, аминогликозидами.

С первого дня болезни нужно принимать препараты, позволяющие не допустить развития обезвоживания: Регидрон, Оралит, Глюкосолан. Один пакетик выбранного лекарственного средства разводят в литре воды и предлагают ребенку каждые 5 минут по 1 чайной ложке. Суточную дозу рассчитывают по формуле 110 мл х 1 кг веса.

Эубиотики, позволяющие не допустить развития дисбактериоза кишечника. Принимать их нужно не менее 3 недель. Это могут быть такие препараты, как: Бифидумбактерин, Бифиформ, Линекс, Риофлора Иммуно.

Доктор может назначить пациенту препараты для повышения иммунитета, витамины, спазмолитики и пр.

Когда острая фаза дизентерии будет купирована, потребуется использование препаратов, ускоряющих регенерацию слизистых оболочек. С ними делают микроклизмы. Это может быть масло шиповника, облепихи, Винилин и ромашка.

Выводить вредные вещества из организма помогают такие лекарственные средства, как: Смекта, Полисорб, Полифепан, Фильтрум СТИ и пр.

Для улучшения процессов переваривания пищи используют Фестал, Креон, Мезим, Панкреатин.

Если заболевание переходит в хроническую форму, нужно отправлять пациента на физиотерапию. Ему показан прием эубиотиков, постановка микроклизм.

Во время лечения требуется соблюдать диету. Больному предлагают слизистые супы, отвар риса, картофельное пюре, несоленые разваренные каши. Если ребенок отказывается от еды, заставлять его кушать нельзя. Важно следить за тем, чтобы он пил воду. Также можно предлагать ему чай без сахара, молочную сыворотку. Запрещено кушать сдобную выпечку, мясные блюда, кофе, полуфабрикаты, колбасы, копчености, сыры и пр. С 5 дня от начала болезни допускается употребление в пищу кефира, тефтелей, омлета, отварной рыбы.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность – “Лечебное дело” в 1991 году, в 1993 году “Профессиональные болезни”, в 1996 году “Терапия”.

Наши авторы

Источник