Гиперкинез лечение народными средствами

Гиперкинетический синдром (гиперкинез) – патология неврологического характера, проявляющаяся в виде непроизвольных сокращений определенных мышечных групп. Заболевание имеет многочисленные клинические формы. Точная причина патологии неизвестна, гиперкинетический синдром имеет многофакторную этиологию. Чаще всего нарушение наблюдается в детском возрасте, однако также может развиваться у взрослых.

Группа гиперкинезов в неврологии включает большое количество патологических явлений, характеризующихся непроизвольной активностью мышц. Патология может иметь как врожденное, так и приобретенное происхождение.

Причины

Активность человеческих мышц регулируется экстрапирамидной системой. Это совокупность мозговых структур, отвечающих за управление движениями, поддержание тонуса, определенных поз. Нарушение проводимости нервных импульсов в системе приводит к формированию гиперкинетического синдрома у взрослых.

Провоцирующие факторы:

- нарушения мозгового кровоснабжения;

- давление на нервные центры вследствие расширения сосудов;

- церебральный паралич;

- заболевания эндокринного характера;

- черепно-мозговые травмы;

- инфекционные заболевания;

- врожденные пороки и аномалии развития;

- патологические новообразования;

- воздействие ядовитых веществ и интоксикация.

У некоторых пациентов гиперкинезы возникают при поражении нервной системы вследствие длительного приема препаратов, на фоне инсультов, инфарктов, заболеваний пищеварительной системы. Интенсивные приступы могут провоцироваться психоэмоциональным напряжением, стрессами, экстремальными ситуациями.

Классификация и симптомы

Гиперкинезы подразделяются в зависимости от локализации патологического процесса, степени интенсивности. Определение вида нарушения – важный диагностический критерий, влияющий на выбор способа лечения.

В зависимости от клинической картины, выделяют такие виды:

- Хореический (хореиформный). Характеризуется аномальными движениями конечностей или мимических мышц. Может иметь как врожденное, так и приобретенное происхождение. Часто возникает на фоне мозговых травм, онкологических новообразований, ревматизма, дегенеративных процессов. Поражения лицевых мышц, как правило, односторонние.

- Атетоидный. Характеризуется непроизвольным сгибанием пальцев ног или рук, лицевыми спазмами, судорогами. В случае отсутствия терапии нарушается подвижность суставов, вследствие чего пациент частично обездвиживается.

- Гемифациальный. Представляет собой гиперкинезы, возникающие в лицевых мышцах. Характер проявлений различный. Поражаются преимущественно мимические мышцы. Иногда отмечается непроизвольное закрытие век, подергивается нижняя челюсть. Отмечаются спонтанные движения языком и губами.

- Дрожательный. Характеризуется непроизвольным возникновением тремора, при котором в процесс вовлекается отдельный участок мышц. Может свидетельствовать о ранней стадии болезни Паркинсона.

- Тикозный. Считается наиболее распространенной формой синдрома. В большинстве случаев тикоидный гиперкинез появляется из-за поражений ЦНС при травмах, отравлениях, инфекционных патологиях. Возникает на фоне сильного эмоционального возбуждения, в качестве реакции на интенсивные раздражители. Нервный тик представляет собой аритмичный гиперкинез с низкой амплитудой, возникающий в отдельной мышце. Особенностью является то, что человек способен некоторое время подавлять непроизвольное движение.

- Миоклонический. Представляет собой приступообразный гиперкинез, характеризующийся точечными сокращениями мышечных волокон. Локализуется преимущественно в мышцах лица и нижних конечностях. Патология возникает из-за врожденных аномалий.

- Медленный. Характеризуется снижением тонуса и спазмом мышц. Вследствие развития патологического процесса пациент принимает неестественную позу. Из-за этого возникает угроза для опорно-двигательного аппарата.

- Кардиальный. Представляет собой форму ВСД, при которой в патологический процесс вовлекается сердечно-сосудистая система. Характеризуется развитием гиперкинеза в левом желудочке сердца, вследствие чего развивается интенсивная тахикардия. Патология сопровождается усиленной пульсацией в висках, в области сонной артерии. Возникновение кардиального гиперкинетического синдрома может свидетельствовать о начальной стадии инфаркта миокарда.

Клиническая картина при гиперкинезах включает широкий спектр симптоматических проявлений, в число которых включены:

непроизвольные движения конечностей;

- тремор;

- онемение и спазм мышц;

- чувство пульсации в крупных сосудах;

- подергивание мелких мышечных групп;

- непроизвольные движения языка, нижней челюсти;

- смыкание век;

- интенсивные судороги с одной стороны тела;

- снижение общего мышечного тонуса;

- нарушения координации движений;

- нарушения мелкой моторики рук;

- прием неестественных поз.

Диагностика

Гиперкинез диагностируется на основе сведений о клинической картине. Лабораторные и инструментальные методы обследования требуются для определения возможной причины нарушения.

В число методов диагностики включается:

- Неврологический осмотр. Производится изучение присутствующих у больного проявлений гиперкинеза, определяется степень интенсивности, амплитуда. Специалист проверяет рефлексы, реакции на раздражители. Оценивает психоэмоциональное состояние, интеллектуальные особенности. Выявляют сопутствующие симптомы.

- Энцефалография. Представляет собой метод определения характера биоэлектрических процессов в тканях мозга. При помощи такого обследования выявляется миоклонический синдром. Могут обнаруживаться признаки, указывающие на наличие эпилепсии.

- Томография. Используется с целью изучения состояния мозга при травмах, подозрениях на онкологические заболевания, ишемический процесс. Метод эффективен при диагностике гемифациального, атетоидного, тикозного гиперкинезов.

- Ультразвуковое обследование. Производится с целью выявления ишемических процессов и других провоцирующих факторов сосудистого происхождения.

- Биохимический анализ крови. Назначается с целью выявления ядовитых веществ при подозрении на токсическое происхождение заболевания. Во вспомогательных целях может применяться гормональный анализ.

Терапевтические мероприятия

Важно отметить, что гиперкинетический синдром может иметь как первичный, так и вторичный характер. При диагностике необходимо определить причину нарушения, так как только ее устранение позволит избавить больного от симптомов. Для лечения гиперкинезов применяются различные методы, основным из которых является прием препаратов.

Медикаментозная терапия

Лекарственные средства назначаются с учетом индивидуальных особенностей пациента, специфики клинической картины. В терапевтических целях применяют препараты с седативным, противосудорожным действием. В некоторых случаях полностью излечить патологию невозможно. Тогда терапия направляется на улучшение состояния больного, сокращение частоты приступов, снижение их интенсивности, предотвращение осложнений.

В лечебных целях используют такие группы препаратов:

- Холинолитики. Действие направлено на торможение нервных процессов в мышцах за счет снижения активности ацетилхолина. Наиболее эффективны при гиперкинезах, сопровождающихся спазмами, тремором, торсионной дистонией. Распространенный представитель данной группы – «Тригексифенидил» («Циклодол», «Паркопан», «Ало-Трайгекс»).

- Препараты «Дофа» («Дигидроксифенилаланин»). Действие направлено на улучшение метаболизма дофамина. Предназначены для лечения торсионной дистонии.

- Нейролептики. Назначаются для купирования интенсивных нервных импульсов. Применяются при фациальных спазмах, атетоидном, хореическом, торсионном гиперкинезах.

- Бензодиазепины. Характеризуются выраженным противосудорожным и расслабляющим воздействием. Пациентам с гиперкинетическим синдромом назначаются препараты на основе «Клоназепама». К ним относятся «Клонотрил», «Ривотрил».

При гиперкинезах может назначаться лечение с помощью гомеопатии. Такой метод имеет немало положительных отзывов со стороны врачей и пациентов. Применение допускается только при одобрении лечащего невропатолога.

Народные средства

В целях вспомогательной терапии используются методы нетрадиционной медицины. Применяются народные средства, обладающие успокоительным и расслабляющим эффектом. Положительным воздействием отличаются водные процедуры, ванны с добавлением морской соли, настоев седативных трав (мяты, лаванды).

Хорошим эффектом при гиперкинезах отличаются настои, приготовленные из зерен овса. Необходимо залить 0,5 кг зерен 1 л воды, варить на небольшом огне. Полученную жидкость сцеживают, добавляют в нее мед. Следует пить лекарство по 1 стакану.

При гиперкинетическом синдроме полезны отвары ромашки, чай с листьями мяты, мелисы. Положительным действием характеризуются настои шиповника, пустырника.

Прогноз и профилактика

Гиперкинезы не опасны для жизни пациента. Однако регулярное возникновение проявлений синдрома на виду у других людей является причиной психологических расстройств, социальной дезадаптации пациента. В тяжелых случаях гиперкинезы приводят к затруднению движений, невозможности самообслуживания.

При грамотном лечении удается устранить причину патологии и ее проявления. Это позволяет больному вести полноценный образ жизни без каких-либо ограничений. Соблюдение профилактических мер способствует улучшению качества жизни и снижает риск осложнений.

В число профилактических мероприятий входят:

- исключение травмирующих факторов;

- отказ от вредных привычек;

- полноценный отдых и сон;

- лечебная физкультура;

- водные процедуры;

- санаторно-курортное оздоровление;

- снижение стрессовых нагрузок.

Загрузка…

Источник

Наверняка каждый из нас хотя бы однажды видел невольные судорожные движения различных частей тела у кого-либо из окружающих людей. Все эти неадекватные движения вызваны нарушением взаимодействия центральной нервной системы с различными группами мышц и называются гиперкинезами.

Наверняка каждый из нас хотя бы однажды видел невольные судорожные движения различных частей тела у кого-либо из окружающих людей. Все эти неадекватные движения вызваны нарушением взаимодействия центральной нервной системы с различными группами мышц и называются гиперкинезами.

Стабильный баланс их взаимосвязи позволяет человеку совершать все контролируемые двигательные действия. Но при определенных условиях этот баланс нарушается и возникает гиперкинез – неконтролируемые кратковременные сокращения мышц.

Каждому человеку знакомо чувство дрожания после тяжелой физической нагрузки или длительного волнения. Это вполне объяснимая реакция головного мозга на неадекватность ситуации, быстро проходящая, не имеющая последствий и продолжения.

Но если существует поражение какой-либо части головного мозга, то гиперкинез является заболеванием, обостряется и требует лечения.

Причины возникновения гиперкинезов

К гиперкинезам приводят функциональные или органические поражения головного мозга. Наиболее частыми причинами являются нарушения в коре головного мозга, стволовой части или в подкорковых двигательных центрах.

Чаще всего гиперкинезы возникают при поражении ганлиев – нервных узлов, в передней части мозга, или обобщенных с ними структур экстрапирамидной системы. При этом говорят о экстрапирамидных гиперкинезах. Если поражение затрагивает периферическую нервную систему, то развиваются периферические гиперкинезы.

Гиперкинезы могут развиться под воздействием лекарственных препаратов, или при инфицировании, например, как следствие энцефалита или ревматизма.

Черепно-мозговые травмы также нередко являются причинами развития гиперкинезов.

Виды гиперкинезов

В зависимости от нарушений в головном мозге выделяют множество видов гиперкинезов. Все виды подразделяются по длительности проявлений, клинической картине, частоте и локализации.

Одним из самых распространенных видов является тикоидный гиперкинез. Этот вид выражается тиком, который усиливается при эмоциональном перевозбуждении. При тикоидном гиперкинезе тик проявляется непроизвольными, короткими, резкими, повторяющимися вздрагиваниями головы, мышц корпуса, лица или конечностей. Очень часто простой тик в виде невольного моргания возникает в детском возрасте, но по мере роста ребенка он проходит самостоятельно.

Но при нарушениях в головном мозге тикоидный гиперкинез может прогрессировать и тогда его проявления могут принимать более серьезные формы в виде сложных движений или многократным повторением слов или звуков. Зачастую вокальный тик усугубляется животными звуками или бесконтрольным сквернословием.

Не менее часто встречается и ознобоподобный гиперкинез, возникающий на «чувстве холода». Пациенты жалуются на озноб и внутреннюю дрожь от холода внутри, кожа приобретает «гусиный» вид, ощущается внутренне напряжение всех органов. Ознопоподобный гиперкинез довольно часто сопровождается повышением температуры.

У пациентов, страдающих ознобоподобным гиперкинезом, отмечается тревожно-депрессивные расстройства, сопровождающиеся тахикардией, повышенностью артериального давления, бледностью кожных покровов.

Неврозоподобный гиперкинез возникают обычно без видимой причины, носит монотонный характер и однотипен. Неврозоподобный гиперкинез в большей мере имеет зависимость от физиологического и соматического состояния организма или психомоторного возбуждения.

Неврозоподобные гиперкинезы чаще встречаются в детском возрасте, у взрослых диагностируются очень редко. При этом виде гиперкинеза происходит подергивания мышц туловища и конечностей.

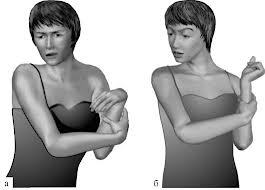

При атетоидном гиперкинезе у человека наблюдаются медлительные червеобразные движения, сгибание и разгибание пальцев рук. Атетоидный гиперкинез обычно встречается у детей в связи с последствиями родовых травм мозга. Заболевание имеет органический характер. При данном виде гиперкинеза все попытки самостоятельного движения сопровождаются вынужденными непроизвольными сокращениями мышц, причем особое выражение имеют сокращения мышц в плечевом поясе, шее, руках и лице. Поэтому при атетоидном гиперкинезе и возникает ощущение червеобразных движений.

К дистоническим гиперкинезам относятся проявления заболевания, выражающиеся медленным или быстрым повторяющимся вращательным движением, разгибанием и сгибанием конечностей, туловища и принятием неестественных поз.

Дистонические гиперкинезы многообразны по форме, проявления носят упорядоченный характер, могут быть молниеносны или выражаться ритмичным тремором. При дистонических гиперкинезах с ритмичными проявлениями все попытки пациентов преодолеть синдром приводят к его повышенной активации.

Для этого вида заболевания характерно приобретение дистонической позы по мере развития процесса. После сна симптоматика снижается. Но в течение дня она может колебаться и для ее снижения пациенту необходимо принять горизонтальное положение.

Не менее известен и торсионный гиперкинез, при котором спазм мышц влияет на ограничение движений человека. При этом виде гиперкинеза движения человека приобретают штопорообразную форму. Кроме того для него характерен синдром кривошеи, при котором человек наклоняет или поворачивает голову в одну сторону.

Лечение

Лечение

Лечение любого вида гиперкинеза проводится комплексно.

В начале лечения назначаются противовоспалительные средства и препараты, улучшающие обменные процессы в мозговой ткани и нормализующие кровообращение.

Так как в основе заболевания лежат расстройства центральной нервной системы назначаются седативные препараты. Но применение их должно проводиться под жестким контролем лечащего врача, т.к. они имеют ряд существенных побочных явлений.

Иногда прибегают к хирургическому вмешательству.

Непременным условием эффективного лечения являются общеукрепляющие процедуры.

Лечение гиперкинеза народными средствами

Гиперкинез существует множество тысячелетий под разными названиями и знаком всем народам мира. Поэтому лечение гиперкинеза народными средствами тоже имеет многовековую историю.

В настоящее время большое распространение в народной медицине имеет мумие. Положительный эффект от его воздействия наблюдается уже через два месяца после начала приема. Чайную ложку меда и 2 г мумие растворить в теплом молоке или воде и принимать 1 раз в день пред сном или утром.

Помогают при лечении гиперкинеза народными средствами и листья герани, наложенные на один час на место дрожания в виде компресса.

Много поощрительных отзывов имеет отвар из 3 ст. л подорожника, совместно с 1 ст.л. травы руты и 1 ст.л. семян аниса, отваренных в течение 10 минут в 0,5 л кипятка с 300 г меда и половинкой цедры лимона. Этот отвар принимают по 2-4 столовые ложки перед едой 2-3 раза в день.

Хорошими народными средством в борьбе с гиперкинезом являются душица, вереск, мята, зверобой, мелиса, ромашка. Эти травы успокаивают нервную систему, улучшают сон, снимают эмоциональные нагрузки и тревогу.

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Неосознанно производимые и нецелесообразные с точки зрения физиологии активные движения – гиперкинезы – относятся к патологиям нервной регуляции мышц различной локализации и возникают в результате поражения центральной и соматической нервной системы.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Код по МКБ-10

F90 Гиперкинетические расстройства

Причины гиперкинезов

Причины гиперкинезов, как и многих других двигательных аномалий, связаны с частичной дисфункцией церебрального двигательного аппарата, мотонейронов и тормозных нейронов двигательной области коры головного мозга, ствола мозга или спинного мозга, двигательных нервных волокон, нервно-мышечных синапсов и т.д.

Ключом к этиологии гиперкинезов является «неисправность» экстрапирамидной системы ЦНС. Функциональная задача этой чрезвычайно сложной нейромедиаторной системы состоит в регулировании мышечного напряжения и расслабления, контроле положения тела в пространстве и управлении мимикой, а также всеми автоматически возникающими двигательными реакциями организма. Несогласованность работы двигательных центров коры головного мозга, ядер двигательного анализатора (расположенных в подкорке), зубчатых ядер мозжечка и проводящих путей искажает импульсы двигательных нейронов, которые поступают мышцам. Из-за этих нарушений непроизвольная моторика человека приобретает аномальный характер, и тогда диагностируются экстрапирамидные гиперкинезы.

Если органическая или функциональная патология затронула двигательные центры ретикулярной зоны ствола головного мозга, то возникают стволовые дистонические гиперкинезы, а поражение подкорковых двигательных структур дает подкорковые гиперкинезы: хореические, атетоидные, миоклонические.

Важнейшую роль играет биохимический механизм неосознанных движений человека, который базируется на таких основных нейромедиаторах, как дофамин, ацетилхолин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Синтезируемый аксонами нервных клеток головного мозга дофамин относится к стимуляторам двигательной активности, а его воздействие уравновешивают нейромедиаторы-антагонисты – ацетилхолин и ГАМК. Если гамма-аминомасляная кислота является основным тормозящим нейромедиатором ЦНС, то ацетилхолин возбуждает нейроны вегетативной нервной системы и обеспечивает передачу нервных импульсов от двигательных нервов к рецепторам постсинаптических мембран периферических нервных окончаний мышц. Кроме того, в трансмиссии двигательных нервных импульсов задействованы и другие «химические посредники»: адреналин, норадреналин, серотонин, глицин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты.

Нейрофизиологами установлено, что дисбаланс в выработке организмом данных нейротрансмиттерных веществ и, соответственно, изменение ответной реакции их рецепторов могут быть причиной двигательных расстройств. Также к возникновению экстрапирамидных гиперкинезов непосредственное отношение имеют проблемы с функционированием базальных ганглиев – регулирующих двигательные функции структур подкорки переднего мозга. Поражение данных нейронных узлов и нарушение их связей со спинным мозгом вызывает неуправляемую гиперактивность различных мышечных групп.

Все это может происходить вследствие поражения сосудов мозга (хронической церебральной ишемии); сосудистой компрессии нервов, идущих к мышцам; детского церебрального паралича; заболеваний эндокринной системы (гипертиреоз); аутоиммунных и наследственных патологий (ревматизм, рассеянный склероз, системная красная волчанка). Среди органических причин гиперкинезов также значатся черепно-мозговые травмы, опухоли, нейроинфекции (менингит, энцефалит) или токсические (в первую очередь, медикаментозные) воздействия на структуры головного мозга.

[8], [9], [10], [11], [12], [13]

Симптомы гиперкинезов

Тикозный гиперкинез считается наиболее распространенным видом церебральных двигательных нарушений. Он представляет собой машинальные импульсивные движения лицевой и шейной мускулатуры, которые имеют вид частого моргания и зажмуривания глаз, стереотипных гримас, судорожных однообразных наклонов или поворотов головы и т.д. Как отмечают специалисты, данный вид гиперкинеза становится более выраженным, когда человек волнуется или находится в состоянии эмоционального перевозбуждения. Например, тикозный гиперкинез может иметь рефлекторный характер и появляться в качестве ответной реакции человека на слишком громкий звуке или внезапную вспышку света.

Также симптомы гиперкинезов этого вида могут проявляться в виде непроизвольных звуков, возникающих из-за быстрых сократительных движений мышц гортани, глотки или рта. Кстати, большинству пациентов удается на доли секунд сдерживать начало тика, но для этого приходится затрачивать огромные усилия, после чего неизбежен пароксизм (то есть приступ развивается сильнее и длится дольше). Но ни один из видов гиперкинезов, в том числе тики, не дают о себе знать в состоянии сна.

Хореиформные гиперкинезы, которые имеют и такие названия, как хореический гиперкинез, генерализованный гиперкинез или хорея, проявляются в виде аритмичных экспрессивных движений мимической мускулатуры в области бровей, глаз, рта, носа, а также мышц конечностей.

Гемифациальные спазмы или гиперкинезы лица, как правило, наблюдаются на одной стороне лица: судорожные неритмичные сокращения лицевых мышц могут варьироваться от прерывисто частых до практически постоянных. Гиперкинез всего лица называют параспазмом. Когда лицевые гиперкинезы затрагивают мышечное кольцо вокруг глаз, то человек постоянно непроизвольно зажмуривается, и в этом случае диагностируется блефароспазм. Если же сокращаются круговая или радиальные мышцы рта (с вовлечением нижнечелюстной мускулатуры), то такая патология называется орофациальная дистония или оральный гиперкинез, который визуально воспринимается как кривлянье. При нарушениях иннервации подбородочноязычной, шилоязычной и продольных мышц языка появляются гиперкинезы языка, и пациенты с данной проблемой часто помимо воли высовывают язык наружу.

Симптомы гиперкинезов хореического характера часто проявляются в пожилом возрасте при сенильной атрофии участков мозга (из-за нарушений церебрального кровообращения), при инфекциях и травмах мозга, при хореической эпилепсии Бехтерева, при генетически обусловленной болезни Гентингтона. Если довольно частые непроизвольные движения с большой амплитудой размаха появляются в конечностях с одной стороны тела, то неврологи по этим симптомам определяют баллизм, который может говорить даже об опухоли головного мозга.

Такой вид аномальной моторики, как атетоидный гиперкинез, имеет весьма характерные признаки в виде неспешных причудливых изгибаний пальцев, кислей и ступней, но спазмы нередко захватывают лицо, шею и туловище. И такие клинические случаи определяются как хореоатетоидные гиперкинезы или хореоатозы. При данных кинетических нарушениях с течением времени может развиваться значительное ограничение подвижности суставов и мышц (контрактуры).

Дрожательный гиперкинез (тремор) – это очень часто повторяющиеся, достаточно ритмичные, малоамплитудные движения головой (вверх-вниз и влево-вправо), руками (особенно кистями и пальцами), а нередко и всем туловищем. У некоторых дрожание может становиться более интенсивным в спокойном состоянии, у других – при попытках осуществления каких-либо целенаправленных действий. Типичный дрожательный гиперкинез – наиболее показательный признак болезни Паркинсона.

Гиперкинез медленного типа может появляться на фоне низкого мышечного тонуса одних мышц и спастических сокращений других, и это дистонический гиперкинез. Именно такой характер двигательной патологии отмечается у пациентов с гиперкинетическим ДЦП. Также неврологами выделяется скручивающий (торсионный) спазм или деформирующая мышечная дистония, при которой любые действия провоцируют внезапные неконтролируемые неритмичные спиралевидные движения мускулатуры шеи (спастическая кривошея) и туловища, принуждающие человека принимать весьма причудливые статические позы. И чем экстенсивнее процесс, тем выше степень двигательной ограниченности пациента, что через какое-то время приводит к постоянно деформированному пространственному положению тела.

Симптоматика, отличающая миоклонический гиперкинез, проявляется в резких и быстрых дерганьях – синхронных или последовательных ударно-точковых сокращениях одной или нескольких мышц различной локализации (в первую очередь, языка, лицевой части головы и шеи). Затем наступает мышечное расслабление, нередко сопровождаемое тремором. Значительная часть таких двигательных дисфункций вызывается генетическими дегенерациями структур головного мозга и имеет семейный анамнез.

Как отмечают специалисты, проявляющийся подергиваниями отдельных мышц всего тела неврозоподобный гиперкинез в большей степени характерен для детей, и его нужно четко дифференцировать от невроза навязчивых движений. И здесь все решает правильная диагностика.

[14], [15], [16], [17], [18]

Диагностика гиперкинезов

Диагностика гиперкинезов экстрапирамидного происхождения – задача непростая, но неврологи решают ее на основании:

- выслушивания жалоб пациента и сбора анамнеза;

- осмотра пациента с целью определения уровня его нормальных и диапазона аномальных движений;

- общего и биохимического анализа крови;

- электрокардиограммы;

- электроэнцефалограммы;

- электромиограммы (определения скорости прохождения нервных импульсов);

- ультразвуковой церебральной ангиографии (исследования состояния сосудистой системы головного мозга);

- компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного мозга.

В случае наличия у пациентов атеросклероза, заболеваний эндокринной системы, аутоиммунных патологий, опухолевых очагов в головном мозге к постановке диагноза привлекаются специалисты соответствующего медицинского профиля.

[19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]

Лечение гиперкинезов

В большинстве клинических случаев лечение гиперкинезов сопряжено с немалыми трудностями, поскольку восстановить поврежденные структуры коры и подкорки головного мозга при экстрапирамидных двигательных нарушениях просто невозможно. Так что симптоматическая медикаментозная терапия направлена на улучшение состояния пациентов и снижение интенсивности проявлений патологии.

Среди фармакологических средств, с помощью которых проводится лечение гиперкинезов у взрослых, прежде всего нужно назвать адреноблокирующие препараты (альфа- и бета-блокаторы рецепторов адреналина). Так, при хореиформных гиперкинезах неврологи назначают Пропранолол (Анаприлин, Атенотол, Бетадрен, Пропамин и др.) – 20 мг два раза в день (за четверть часа до приема пищи) или 40 мг в один прием. В качестве побочных эффектов отмечаются головокружения, тошнота, рвота, диарея, учащение пульса, общая слабость и подавленное настроение.

Клоназепам (Клонекс, Антелепсин, Ривотрил) считается достаточно эффективным средством для расслабления мышц за счет повышения активности ГАМК, он также действует как снотворное. Стандартная суточная доза составляет 1,5 мг (в три приема), оптимальная – не более 6-8 мг в сутки.

Нейролептический препарат Трифлуоперазин (Трифтазин, Терфлузин, Аквил, Кальмазин, Флуазин и др.) обладает адренолитическими свойствами и оказывающее тормозящее действие на ЦНС; принимается по 0,03-0,08 г в день. Среди побочных действий данного лекарственного средства значатся экстрапирамидные гиперкинезы, в частности, тремор, поэтому одновременно назначается какой-либо препарат против болезни Паркинсона, к примеру, Циклодол.

Циклодол (Тригексифенидил, Паркопан, Ромпаркин) относится к холинолитикам и способствует уменьшению выраженности гипертонуса мышц. Таблетки Циклодола рекомендуется принимать после еды – по 0,5-1 мг в день, с постепенным увеличением дозы до 5-10 мг в сутки. Применение этого лекарства сопровождается сухостью во рту, учащением сердечного ритма, нарушениями зрения.

Стимулирует рецепторы дофамина и серотонина ЦНС и одновременно инактивирует адренорецепторы клеток мышц препарат Вазобрал, который обычно принимается по 1-2 таблетки дважды вдень (во время еды).

Антиконвульсивное средство Габапентин ( Габагама, Габалепт, Габантин, Нейронтин и др.) представляет собой аналог гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и за счет этого уменьшает патологическую активность нейромедиаторов. Препарат назначается в возрасте старше 12 лет – по 300 мг (одной капсуле) трижды в день. Побочные действия Габапентина: тахикардия, повышение АД, головокружения и головная боль, повышенная утомляемость, нарушения сна.

Также для повышения содержания в ЦНС гамма-аминомасляной кислоты назначаются препараты на основе вальпроевой кислоты – Апилепсин (Депакин, Орфирил, Конвулекс). Начальная разовая доза для взрослых – 0,3 г, суточная – 0,9 г. Наиболее частые побочные действия выражаются тошнотой, рвотой, диареей, болью в желудке, сонливостью, кожными высыпаниями.

В терапии дрожательного гиперкинеза для нейтрализации ацетилхолина назначается уже упомянутый выше Циклодол, а для активизации действия дофамина используются те же средства, что и при болезни Паркинсона: Леводопа – по 125 мг или 250 мг в день; Прамипексол (Мирапекс) – по одной таблетке (0,375 мг) в сутки, в три приема.

Считаются полезными при гиперкинезах занятия лечебной физкультурой, массаж и различные водные процедуры – для облегчения симптомов. А в случаях торсионных гиперкинезов может понадобиться специальная ортопедическая обувь, корректирующая патологическое положение стопы.

Лечение тикозного гиперкинеза

Медикаментозное лечение тикозного гиперкинеза включает фармацевтические средства на основе аналогов или производных ГАМК (см. предыдущий раздел), а также препараты, улучшающие церебральное кровообращение.

Ноотропный препарат Пантокальцин (кальция гопантенат) усиливает действие эндогенной гамма-аминомасляной кислоты и тем самым снижает возбуждающее влияние дофамина, норадреналина и серотонина на нервно-мышечные синапсы нейромедиаторной системы. Назначается данный препарат по 1,5-3 г в сутки для взрослых, а детям – по 0,75-3 г; длительность лечения может составлять от одного месяца до полугода. Побочные эффекты возникают редко и имею вид кожной аллергии и насморка.

Повышает активность ГАМК-ергических рецептороа ЦНС и лекарственное средство Аквифен (Фенибут, Бифрен, Ноофен) на основе гидрохлорида аминофенилмасляной кислоты. Его назначают для приема внутрь: взрослым и подросткам после 14 лет – по 0,25-0,5 г трижды в течение суток; детям с 8 до 14 лет – по 0,25 г, с 3 до 8 лет – по 0,05-0,1 г три раза вдень.

Для улучшения кровоснабжения головного мозга при тиках назначаются Пирацетам (Пирамем, Церебропан, Циклоцетам и др.), который не только активизирует окислительно-восстановительные процесс в тканях, но и повышает выработку дофамина и ацетилхолина. Препарат нужно принимать по таблетке (0,4 г) три раза в день (перед едой); максимальная суточная доза составляет 4,8 г.

Лечение гиперкинезов при ДЦП

Пациентам с детским церебральным параличом при гиперкинезах (то есть спастической формой ДЦП) проводят комплексное лечение, в том числе с помощью медикаментозных средств.

Для снятия мышечных спазмов может назначаться седативный препарат Диазепам (Валиум, Реланиум, Седуксен) – по 5-10 мг дважды в сутки. Беременным и детям до трех лет данный препарат противопоказан, а его побочные действия могут проявляться сонливостью, слабостью, головной болью, сухостью во рту, тошнотой и повышением активности печеночных трансаминаз.

Лечение гиперкинезов при ДЦП предполагает использование антиконвульсантов – Габапентина (см. выше) или Ацедипрола. Так, Ацедипрол (другие торговые названия – Апилепсин, Конвулекс, Диплексил, Орфилепт, Вальпорин), выпускаемый в таблетках по 0,3 г и в виде сиропа, хорошо расслабляет мышцы при судорожных сокращениях, и его назначают как детям (по 20-30 мг на килограмм массы тела в сутки), так и взрослым пациентам (не более 2,4 г в сутки). Могут быть такие побочные действия, как тошнота, рвота, диарея, желудочные боли, нарушение аппетита, кожная сыть.

Среди препаратов, применяемых для снижения действия возбуждающего нейромедиатора ацетилхолина у пациентов с атетоидным гиперкинезом при ДЦ?