Фасеточный синдром поясничного отдела упражнения

Для того ,чтобы предотвратить чрезмерные движения(скручивание или запрокидывание), в сегментах позвоночника существует ряд структур, стабилизирующих позвонки, в тоже время позволяющих сохранить гибкость, необходимую для поворота туловища поворота головы и ходьбы по кругу. Фасеточные суставы ( дословно суставы с «маленьким лицом») присутствуют на каждом уровне позвоночника и обеспечивают около 20% стабилизации на кручение (скручивание) в области шеи и поясничном отделе позвоночника. Позвонки в грудном отделе, как правило, гораздо менее мобильны и объем движений ограничивается лишь некоторой амплитудой движений вперед-назад и очень небольшой амплитудой поворота или скручивания.

В нижней части спины, наклон вперед-назад ограничен примерно 12 градусами и поворот в стороны до 5 градусов. В поясничном отделе позвоночника вращение в сегменте ограничен 2 градусами так, как чрезмерное вращение может привести к повреждению спинного мозга или нервных корешков.

В нижней части спины, наклон вперед-назад ограничен примерно 12 градусами и поворот в стороны до 5 градусов. В поясничном отделе позвоночника вращение в сегменте ограничен 2 градусами так, как чрезмерное вращение может привести к повреждению спинного мозга или нервных корешков.

На каждом уровне грани фасеток соответствуют плоскости , проходящей через тело спереди назад — и варьируют от более параллельной к более перпендикулярной. В каждом отделе фасеточные суставы располагаются таким образом, что позволяют ограничить объем движений, особенно ротацию и сползание позвонков (спондилолистез).

Каждая верхняя половина парного соединения фасеточных суставов крепится с обеих сторон на обратной стороне каждого позвонка, за ее пределами уходя немного в сторону, затем распространяется вниз. Эти половины уходят вперед или в сторону. Другая половина суставов образуется на позвонок ниже, а затем идет вверх, поверхностью назад или в сторону от средней линии, чтобы соединиться поверхностью с верхней частью сустава.

Суставные поверхности трутся друг на друга, и обе поверхности скольжения, как правило, покрыты влажным хрящом с очень низким коэффициентом трения. Капсула( сумка) окружает каждый фасеточный сустав , обеспечивая липкой смазкой для суставов. Каждая сумка обильно иннервирована нервными волокнами, которые реагируют на малейшее раздражение.

Фасеточные суставы находятся в почти постоянном движении вместе с позвоночником и довольно часто просто изнашиваются или подвергаются дегенерации у многих пациентов. Когда суставной хрящ истончается или исчезает костная ткань реагирует избыточным ростом, что приводит к образованию остеофитов и увеличению суставов. В таких случаях считается ,что происходит развитие артрита (остеоартрита), что может быть причиной значительных болей в спине при движении. Такой артрит фасеточных суставов называют синдром фасеточных суставов.

Защитный рефлекс, который приводит к спазму близлежащих мышц, возникает при воспалении фасеточных суставов. Вследствие мощного спазма мышц может возникнуть нарушение позы и появление антальгического сколиоза. И эффективность мануальной терапии для восстановления искривления позвоночника в таких случаях, на самом деле, зависит от расслабления спастических мышц, а не изменением костных структур. Нарушения в работе фасеточных суставов являются одними из наиболее распространенных причин, вызывающих проблемы в шее и пояснице, нередко с выраженной симптоматикой и потерей трудоспособности. Но тем не менее, при синдроме фасеточных суставов не бывает воздействия на нервы. Нередко синдром фасеточных суставов путают с другими заболеваниями позвоночника. Острое воспаление фасеточных суставов может имитировать как грыжу диска, так и перелом позвоночника или острую инфекцию брюшной полости. С другой стороны инфекции брюшной полости могут проявляться симптомами суставных проблем позвоночника, и поэтому необходим хороший дифференциальный диагноз, чтобы избежать опасных диагностических ошибок.

Симптомы

Симптомы могут быть следующие.

- Острые эпизоды поясничного и шейного синдрома фасеточных суставов имеют прерывистый, непредсказуемый характер и происходят несколько раз в месяц или в год.

- У большинства пациентов сохраняется локальная болезненность в области воспаленных суставов и определенная степень потери эластичности мышц спины (что носит защитную функцию).

- Как правило, наклоны назад вызывают больший дискомфорт, чем при наклонах вперед.

- Боль в пояснице при синдроме фасеточных суставов нередко иррадиирует вниз в ягодицы по задней части бедра. Боль редко бывает в передней части бедра и редко иррадиирует ниже колена или в стопу, в то время как такие боли часто бывают при грыжах диска.

- Аналогично боль при фасеточном синдроме в шейном отделе может иметь локальный характер с иррадиацией в плечи или верхнюю часть спины и очень редк`о в переднюю часть плеча руки или кисти, что более характерно для грыж дисков в шейном отдле позвоночника.

- Периодичность болезненных эпизодов может быть довольно частой и достаточно непредсказуемой, как по длительности так и по интенсивности. Нередко пациенты приходят к мнению, что проблемы имеют психосоматический характер и причина их связана с «проблемами в голове».

- При синдроме в поясничной области в положение стоя несколько ограничена мобильность ,но при сидении или езде в автомобиле резко усиливаются как болевые проявления, так и мышечный спазм. Парадоксальным образом на пациентов с болями действует малоподвижное положение сидя.

- Спазм мышц на высоте болей и снижения мобильности становится настолько сильным ,что происходит утомление мышц и патологическое состояние приобретает циклический характер.

Диагностика

В тех случаях, когда болезненные эпизоды повторяются ежемесячно или чаще, то в первую очередь необходимо провести рентгенографию в нескольких проекциях. Как правило, ,рентгенография позволяет определить патологические изменения в фасеточных суставах. Тем не менее, КТ позволяет лучше визуализировать не только суставы, но и другие структуры позвоночника.

МРТ не столь эффективно для диагностики данной патологии позвоночника, но очень полезно при необходимости диагностики грыжи диска или наличия проблем в брюшной полости.

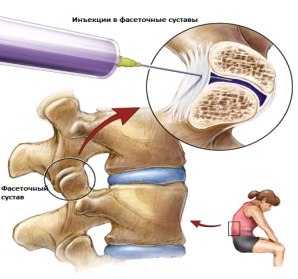

Но наиболее информативно в этом плане инъекция в фасеточные суставы небольшого количества контрастного вещества с последующей рентгенографией.

Лечение

Местное введение анестетика и кортикостероиды. Исчезновение острой или хронической боли на время действия этих препаратов кроме лечебной имеет и диагностическую ценность. Существует много различных методов купирования острых эпизодов болей в фасеточных суставах .Многие из этих методов лечения могут дать временное или достаточно длительное облегчение, но довольно часто не обеспечивают долгосрочный эффект. К консервативным методам ,которые используются при лечении синдрома фасеточных суставов относятся:

Местное введение анестетика и кортикостероиды. Исчезновение острой или хронической боли на время действия этих препаратов кроме лечебной имеет и диагностическую ценность. Существует много различных методов купирования острых эпизодов болей в фасеточных суставах .Многие из этих методов лечения могут дать временное или достаточно длительное облегчение, но довольно часто не обеспечивают долгосрочный эффект. К консервативным методам ,которые используются при лечении синдрома фасеточных суставов относятся:

ЛФК. Программа упражнений позволяет восстановить нарушенную биомеханику, правильную осанку и укрепляет мышцы и связки.

Физиотерапия позволяет снять боль и уменьшить воспаление в суставах.

Изменения в повседневной жизни (например, сокращение длительных ежедневных поездок), и достаточное количество перерывов на отдых.

Медикаментозное лечение использование противовоспалительных (ибупрофен, целебрекс).

Мануальная терапия с помощью манипуляций могут восстановить мобильность в фасеточных суставах и снять болевой синдром.

Использование ортопедических подушек и шейного воротника особенно полезно при локализации синдрома фасеточных суставов в шейном отделе.

Более стойкий эффект возможно получить при блокаде нервных окончаний фасеточных суставов (эта процедура называется ризотомия и выполняется с помощью использования охлажденного или нагретого наконечника под рентгеновским контролем). Кроме того возможно введение ботокса, что хорошо снимает мышечный спазм.

В тяжелых случаях, когда кроме изменения в фасеточных суставах есть выраженные изменения в дисках, может потребоваться хирургическое лечение. Но в большинстве случаев удается с помощью консервативного лечения добиться сохранения приемлемого качества жизни.

Источник

Фасет-синдром (facet joint syndrome) – заболевание, связанное с дегенерацией и поражением фасеточных (межпозвонковых) суставов, проявляющееся болью в спине, как правило, без неврологических нарушений.

Артрозные изменения в позвоночнике могут развиваться уже после 25–30 лет, чему способствуют врожденные аномалии позвоночника (люмбализация, сакрализация), гипермобильность позвоночных сегментов и травматизация. Среди лиц пожилого возраста заболеваемость фасет-синдромом достигает 85–90% [2].

Этиология и патогенез

Морфологической основой фасет-синдрома является деформирующий спондилоартроз.

По мнению большинства авторов, термины «спондилоартроз» и «фасеточный синдром» – синонимы. Однако некоторые исследователи утверждают, что термин «спондилоартроз» имеет более общее значение, т. к. дегенеративный процесс, как правило, захватывает фасетки, капсулу межпозвонковых суставов, желтую связку и другие параартикулярные ткани. Термин «фасеточный синдром» подразумевает более конкретную клиническую симптоматику от определенного сустава.

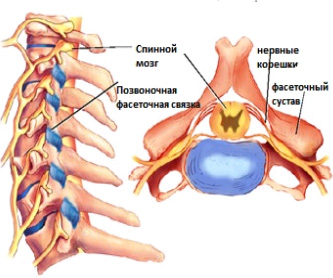

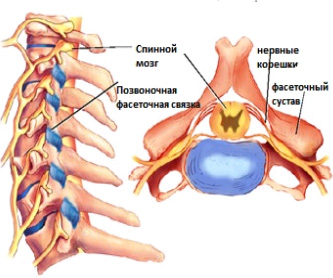

Анатомия фасеточного сустава. Фасетки (синонимы: дугоотростчатые суставы, суставные отростки) отходят от позвоночной пластинки и участвуют в формировании фасеточных суставов (рис. 1). Два соседних позвонка соединены двумя фасеточными суставами, расположенными с двух сторон дужки, симметрично относительно средней линии тела. Дугоотросчатые отростки соседних позвонков направлены друг к другу, а окончания их покрыты суставным хрящом. Концы суставных отростков заключены в суставную сумку. Благодаря наличию фасеточных суставов между позвонками возможны разнообразные движения, а позвоночник является гибкой подвижной структурой [1].

Анатомическое строение позвоночного столба подчеркивает предназначение его передних отделов (передняя продольная связка, тела позвонков, межпозвоночные диски) главным образом для сопротивления силам тяжести (компрессии), а задних отделов (межпозвонковые суставы, ножки, поперечные и остистые отростки, пластинка) – для защиты от аксиальных ротаторных и смещающих в переднезаднем и боковых направлениях сил. Распределение сил тяжести в нормальном позвоночном двигательном сегменте, включающем в себя 3-суставной комплекс, происходит следующим образом: от 70 до 88% приходится на его передние отделы, а от 12 до 30% – на задние, главным образом межпозвонковые (фасеточные) суставы, хотя оба отдела позвоночника испытывают на себе нагрузку при воздействии любых сил. При поражении дисков, с которых чаще всего начинаются дегенеративные изменения в позвоночнике, весовая нагрузка постепенно переходит на межпозвонковые суставы, достигая от 47 до 70%. Такая перегрузка суставов ведет к последовательным изменениям в них: синовииту с накоплением синовиальной жидкости между фасетками; дегенерации суставного хряща; растягиванию капсулы суставов и подвывихам в них. Продолжающаяся дегенерация вследствие повторных микротравм, весовых и ротаторных перегрузок ведет к периартикулярному фиброзу и формированию субпериостальных остеофитов, увеличивающих размеры верхних и нижних фасеток, которые приобретают грушевидную форму. В конце концов суставы резко дегенерируют, почти полностью теряют хрящ. Довольно часто этот процесс дегенерации проходит асимметрично, что проявляется неравномерностью нагрузок на фасеточные суставы. Сочетание изменений в диске и фасеточных суставах приводит к резкому ограничению движений в соответствующем двигательном сегменте позвоночника.

В состав позвоночного сегмента входят не только хрящевой диск между смежными позвонками и дугоотростчатые суставы, но и соединяющие их связки и мышцы: межпоперечные, межостистые и мышцы-вращатели. Эти мышцы под влиянием импульсов из пораженного позвоночного сегмента, особенно из задней продольной связки, рефлекторно напрягаются, формируется мышечно-тонический синдром [3].

Немаловажную роль в формировании фасет-синдрома играет нарушение суставного тропизма, т. е. асимметричное расположение дугоотросчатых суставов. Линейное расположение фасеточных суставов заслуживает особого внимания. В шейном отделе фасетки расположены горизонтально (поперечно), с небольшим задненижним отклонением. В грудном отделе фасеточные суставы располагаются на более низком уровне (по отношению к телу позвонка) и могут сравниваться с расположением нервного корешка (горизонтального – на шее и направляющегося вниз – на грудном отделе позвоночника). В поясничном отделе фасеточные суставы расположены сагиттально у первого и второго позвонков и почти коронарно (т. е. параллельно венечному шву или перпендикулярно к боковой поверхности тела позвонка) – у 3–5-го позвонков. Иногда фасеточный сустав с одной стороны располагается в сагиттальной плоскости, а с другой стороны – в коронарной. Такие аномалии тропизма встречаются у многих людей и считаются предрасполагающим фактором дополнительной ротационной нагрузки на них [2].

Клиническая картина

Особенности анатомического строения фасеточных суставов обусловливают наиболее частое их поражение в шейном (55%) и поясничном (31%) отделах позвоночника. При фасет-синдроме боль усиливается при разгибании и уменьшается при сгибании. Боль может иррадиировать паравертебрально, в плечо, ягодицу. Исходящая из межпозвонковых суставов отраженная боль носит латерализованный, диффузный, трудно локализуемый, склеротомный характер распространения. Иногда боль иррадиирует в конечность, но не распространяется ниже локтевого сгиба или подколенной ямки. Фасеточная боль может быть более или менее схваткообразной. Характерны появление кратковременной утренней скованности, длящейся 30–60 мин, и нарастание боли к концу дня. Боль усиливается от длительного стояния, разгибания, особенно если оно сочетается с наклоном или ротацией в больную сторону, при перемене положения тела из лежачего в сидячее и наоборот. Разгрузка позвоночника – его легкое сгибание, принятие сидячего положения, использование опоры (стойка, перила) уменьшает боль [3].

Характерные признаки болевого синдрома, обусловленного фасет-синдромом:

– начало боли связано с ротацией и разгибанием позвоночника;

– боль имеет латерализованный диффузный характер;

– иррадиация боли не распространяется далеко от зоны поражения;

– характерна утренняя скованность;

– боль усиливается в статичных положениях;

– разминка, разгрузка позвоночника уменьшают боль.

Диагностика

Патогномоничных симптомов, характерных для поражения фасеточных суставов, не существует.

При осмотре обнаруживаются сглаженность шейного и/или поясничного лордоза, ротация или искривление позвоночника в шейно-грудинном или пояснично-крестцовом отделах. Напряжение паравертебральных мышц, квадратной мышцы спины выявляется на больной стороне. Можно обнаружить локальную болезненность над пораженным суставом. Пальпаторно определяется напряжение мышц вокруг межпозвонкового сустава. В отличие от корешкового синдрома симптомы выпадения не характерны. Иногда, в хронических случаях выявляется некоторая слабость выпрямителей позвоночника и мышц подколенной ямки.

Таким образом, клинической особенностью, имеющей диагностическое значение, является боль в позвоночнике, усиливающаяся при экстензии и ротации с локализованной болезненностью в проекции дугоотростчатого сустава [4].

При рентгенологическом исследовании и компьютерной томографии выявляют гипертрофию межпозвонковых суставов, наличие на них остеофитов. При активном артрозе с помощью радионуклидной сцинтиграфии обнаруживают накопление изотопа в межпозвонковых суставах.

Окончательный диагноз фасеточного синдрома устанавливается после положительного эффекта параартикулярной блокады местным анестетиком подозрительного межпозвонкового сустава.

Лечение

В лечении боли при фасет-синдроме рациональным является использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые обладают хорошим обезболивающим и выраженным противовоспалительным действием. Механизм действия НПВП заключается в подавлении активности фермента циклооксигеназы (ЦОГ), который играет ведущую роль в синтезе простагландинов, усиливающих воспалительный процесс и непосредственно участвующих в формировании болевых ощущений.

Одним из наиболее проверенных на практике НПВП является Ксефокам (лорноксикам). Ксефокам – неселективный НПВП, относящийся к группе производных оксикама. Благодаря сбалансированному ингибированию ЦОГ-1/ЦОГ-2 Ксефокам сочетает выраженную анальгетическую и противовоспалительную активность с низким риском возникновения нежелательных явлений (НЯ) [8].

Ксефокам обладает более коротким периодом полувыведения (3–4 ч), чем другие оксикамы. Установлено, что более длительный период полураспада НПВП в плазме крови связан с повышенным риском возникновения НЯ. Следовательно, быстрое выведение Ксефокама из организма способствует снижению частоты возникновения НЯ, особенно со стороны ЖКТ [9]. Особенностью Ксефокама является стимуляция выработки эндогенного динорфина и эндорфина, что свидетельствует о возможности препарата оказывать влияние на центральные звенья патогенеза болевого синдрома. Двойной путь экскреции препарата (через почки и ЖКТ, минуя энтеропеченочную циркуляцию) снижает нагрузку на органы и улучшает переносимость, поэтому при легкой и умеренной степени печеночной и/или почечной недостаточности коррекции его дозы не требуется [5]. Таким образом, Ксефокам обладает хорошей переносимостью по сравнению с другими НПВП.

Поскольку фасет-синдром в большей степени встречается среди лиц пожилого возраста, то хорошая переносимость Ксефокама становится приоритетным фактором при выборе НПВП.

На фармацевтическом рынке Ксефокам представлен в виде следующих лекарственных форм:

– Ксефокам – стандартные таблетки 4 и 8 мг;

– Ксефокам лиофилизат – для приготовления раствора для в/м и в/в инъекций, в 1 флаконе 8 мг лорноксикама;

– Ксефокам Рапид – быстро абсорбируемые таблетки 8 мг.

Рекомендуемая доза для однократного приема Ксефокама составляет от 4 до 8 мг, максимальная суточная доза – 16 мг с интервалами между приемами 8–12 ч. Обезболивающий эффект развивается в течение 45–60 мин при использовании стандартных таблеток и продолжается 8 ч [7]. Особенностью формы Ксефокам Рапид является скорость наступления анальгетического эффекта – через 30 мин после приема, что достигается благодаря быстрому всасыванию препарата уже в желудке [6].

При развитии рефлекторного мышечно-тонического синдрома показано назначение миорелаксантов. Миорлаксанты, устраняя мышечное напряжение, прерывают порочный круг «боль – мышечный спазм – боль». Лечение миорелаксантами начинают с обычной терапевтической дозы и продолжают в период сохранения болевого синдрома; как правило, курс лечения составляет несколько недель.

С учетом ведущей патогенетической роли в развитии фасет-синдрома дегенеративно-дистрофических процессов межпозвонковых суставов, оправданно использование структурно-модифицирующей терапии (хондроитина сульфат и глюкозамин) – препаратов, способствующих замедлению дегенерации хрящевой ткани. Применение хондропротекторов рекомендуется уже на ранних этапах развития данной патологии [2].

С целью уменьшения болевых ощущений помимо медикаментозных препаратов используются магнитотерапия, синусоидально-модулированные токи, ионогальванизация с обезболивающими средствами (прокаин или лидокаин), фонофорез с гидрокортизоном для снятия отека и воспаления, массаж и лечебная гимнастика.

При неэффективности консервативной терапии применяют хирургическое лечение. Наиболее эффективным методом лечения, признанным во всем мире, является радиочастотная денервация (деструкция), при которой патологический процесс устраняется путем воздействия электромагнитного поля волновой частоты в непосредственной близости от пораженного сустава. При этой методике возможно воздействие сразу на несколько больных сегментов позвоночника. Эта процедура при эффективности в 80% случаев не требует применения общего наркоза, разреза на коже, длится около 30 мин, после чего пациент примерно через 1 ч самостоятельно покидает клинику. Радиочастотная деструкция медиальных ветвей задних корешков спинномозговых нервов (фасеточная ризотомия) эффективно денервирует фасеточные сочленения и обеспечивает длительное высококачественное обезболивание. Удачная фасеточная ризотомия, как правило, обеспечивает обезболивание более чем на год.

Профилактика

Поскольку рано или поздно с проявлениями фасет-синдрома сталкивается до 80% популяции, отсрочить их наступление поможет сохранение активного образа жизни. Ежедневные физические упражнения, дозированная ходьба, посещение плавательного бассейна обеспечивают формирование правильной биомеханики позвоночного столба, поддержание полноценного кровообращения в межпозвонковых суставах, укрепление мышечного каркаса. Это позволяет сохранить функциональную подвижность позвоночника на долгие годы.

Литература

1. Путилина М.В. Дорсопатия грудного отдела позвоночного столба. Пособие для врачей. М., 2009. 104 с.

2. Горбачева Ф.Е. Спондилоартроз позвоночника: диагностика и лечение. М., 2007. 12 с.

3. Горбачева Ф.Е. Что скрывается под маской остеохондроза позвоночника? М., 2008. 12 с.

4. Яхно Н.Н. Боль. Руководство для врачей и студентов. М., 2009. 304 с.

5. Гришаева Т.П., Балабанова Р.М. Применение Ксефокама (лорноксикама) для купирования острого и хронического болевого синдрома // РМЖ. 2005. Т. 15. С. 1009–1011.

6. Данилов А.Б., Гак С.Е. Ксефокам (лорноксикам): возможности применения для лечения болевых синдромов // РМЖ. Болевой синдром. 2011. С. 37–39.

7. Nycomed. Xefocam Монография // medi.ru – 2008.03.

8. Hamza Yel-S., Aburahma M.H. Design and in vitro Evaluation of novel sustained-release double-layer tablets of Lornoxicam: Utility of cyclodextrin and xanthan gum combination // AAPS Pharm Sci Tech. 2009. Vol. 10. P. 1357–1366.

9. Jiao H., Кут F. Pretreatment with lornoxicam, a cyclooxygenase inhibitor, relieves postoperative immuno-suppression after total abdominal hysterectomy // Tohoku J. Exp. Med. 2009. Vol. 219. № 4. P. 289–294.

Источник