Церебральный криз лечение в домашних условиях

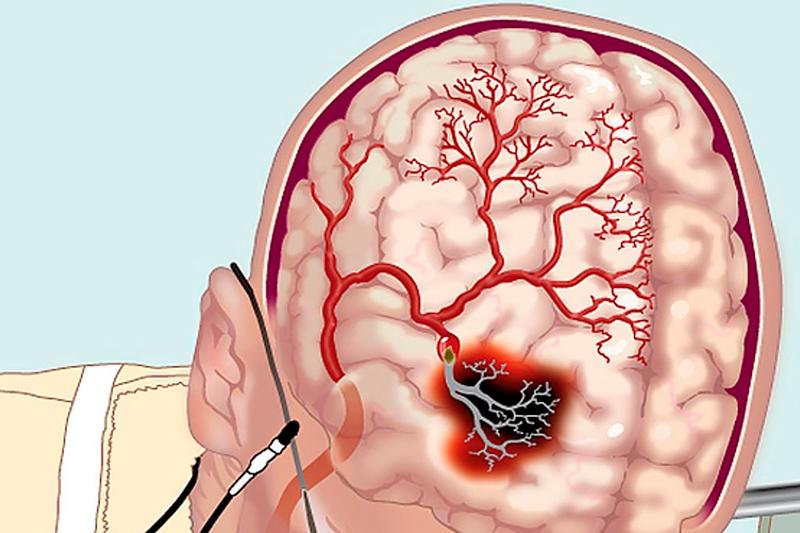

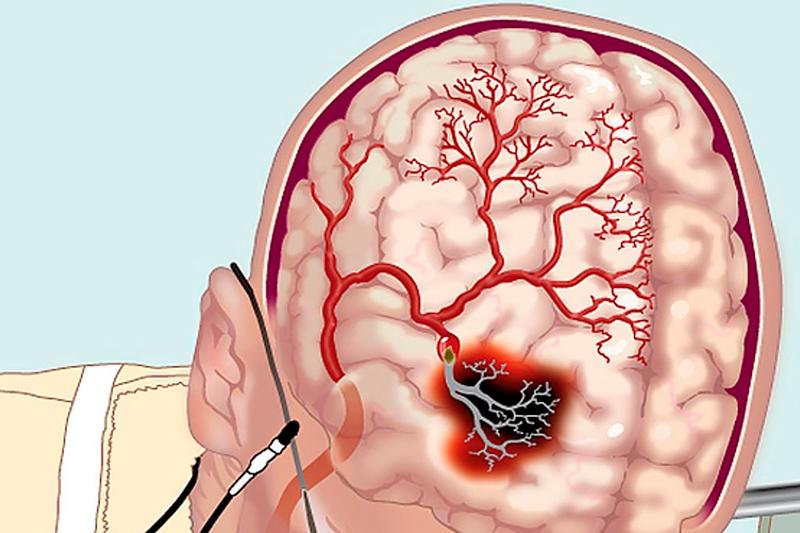

Гипертензивный церебральный криз — резкое повышение кровяного давления до самых высоких отметок. Это заболевание приводит к сбоям кровообращения в головном мозге. Как правило, симптоматика гипертензивного церебрального криза зависит от его разновидности, однако врачи выделяют и общие симптомы, среди которых головная боль, отклонения в психике, сопровождающиеся очаговой симптоматикой.

Содержание статьи:

- Классификация гипертензивного церебрального криза

- Патогенез гипертензивного церебрального криза

- Симптомы гипертензивного церебрального криза

- Диагностика гипертензивного церебрального криза

- Лечение гипертензивного церебрального криза

- Профилактика гипертензивного церебрального криза

Лечение гипертензивного церебрального криза обычно комплексное и включает в себя седативную и антигипертензивную терапию. Лечение подбирается в зависимости от криза. Чаще всего назначают спазмолитики и венотоники.

Следует сказать, что гипертензивный церебральный криз относится к одному из видов гипертонического криза. Очень часто его развитие наблюдается на фоне уже существующей гипертонической болезни с сопровождающимся повышением нагрузки на ту часть мозга, которая отвечает за тонус мозговых сосудов.

Данное состояние может возникнуть и при развитии других заболеваний, которые способствуют повышению показателя артериального давления. К примеру, очень часто гипертензивный церебральный криз встречается при:

- атеросклерозе;

- гломерулонефрите;

- диабетической нефропатии;

- пиелонефрите;

- первичном гиперальдостеронизме.

В пятидесяти процентах всех случаев гипертензивный церебральный криз будет последствием стрессового состояния. Другими внешними факторами, которые способствуют нарушению нормального функционирования сосудов головного мозга считаются резкие перепады погоды, чрезмерное физическое переутомление, переохлаждение, недоедание или переедание.

Классификация гипертензивного церебрального криза

В зависимости от механизма развития патологических отклонений на фоне артериальной гипертензии в сосудах головного мозга, специалисты выделяют следующие виды данного заболевания:

- ангиогипотонический;

- ишемический;

- сложный гипертензивный.

Ангиопатический вид гипертензивного церебрального криза возникает по причине пониженного тонуса сосудов в головном мозге. Кроме того, на его появление влияет депонирование крови в венозной системе, которое проявляется повышенным внутричерепным давлением.

Предпосылкой ишемического типа криза выступает кислородное голодание слоев головного мозга, что возникает из-за резкого рефлекторного спазма артерий в мозге как ответная реакция на повышение артериального давления.

Сложный тип гипертензивного церебрального криза — это сочетание двух выше указанных механизмов.

Существует и другая классификация гипертензивного церебрального криза — в зависимости от наличия осложнений выделяют:

- осложненный криз;

- неосложненный криз.

Гипертензивный церебральный криз опасен своими осложнениями, среди которых ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака, разрыв аневризмы сосудов головного мозга и прочее. У беременных частым проявлением данного заболевания будет эклампсия.

Патогенез гипертензивного церебрального криза

При здоровом состоянии организма человека регуляция кровообращения в головном мозге работает по следующему принципу: когда артериальное давление повышается, возникает увеличение тонуса церебральных артерий, что помогает избежать чрезмерного поступления крови в мозг. Если же данный механизм будет нарушен, тогда возможно проявление тонической реакции артерий головного мозга в избыточном или недостаточном виде.

Если тоническая реакция церебральных сосудов в случае повышения артериального давления недостаточна, возможен кровеносный прорыв в сосуды головного мозга. Однако и здесь включается защитная реакция организма в виде второго компенсаторного механизма, который должен повысить тонус венозных сосудов. При правильной работе такой механизм ускоряет отток лишней крови из полости черепа. Если же и здесь прослеживается сбой механизма, тогда развивается ангиогипотический тип гипертензивного церебрального криза, в основе которого — застой из-за накопления чрезмерной жидкости в черепной коробке.

Если в ответ на скачек артериального давления повышается и тонус артерий, то это может привести к сбоям в кровоснабжении мозговых тканей с дальнейшим развитием кислородного голодания (гипоксии), что повлечет за собой и ишемический тип гипертензивного церебрального криза.Первым делом пострадает кора головного мозга, так как она наиболее чувствительна к гипоксии. Неравномерная структура мозговых сосудов приводит к локальному ангиоспазму, что влияет на возникновение очагов с ярко выраженной ишемией.

В патогенезе сложного типа гипертензивного церебрального криза выделяют склонность к гипотонии мозговых сосудов с дальнейшим процессом депонирования венозной крови. Может также наблюдаться ишемия разных участков головного мозга, и причиной этому — ухудшение кровотока в капиллярах, что служит следствием выброса крови из артерий в вены, при этом обходя стороной капиллярную сетку.

Симптомы гипертензивного церебрального криза

- Ангиогипотонический криз

Ангиогипотонический тип гипертензивного церебрального криза часто развивается как последствие такого привычного для всех гипертоников симптома, как головная боль,которая чаще всего проявляется в затылочной части чувством «тяжелой» головы. Часто головная боль усиливается во время лежания или наклонов, поскольку происходит затруднение венозного оттока из черепной коробки.

Головная боль — это первый признак ангиодистонии церебральных сосудов. Такая боль проходит, если больной принимает вертикальное положение тела или же выпивает кофеиносодержащий напиток.

Если головная боль распространяется в ретроорбитальную область, это свидетельствует о начале гипертензивного церебрального криза. Главной жалобой будет глазное давление и давление за глазными яблоками. Основным отличительным признаком заболевания считают его возникновение при нормальном повышении артериального давления (до 170/100 мм ртст). После чего происходит резкое усиление головной боли с ее дальнейшим распространением по всей области головы.

Среди других симптомов гипертензивного церебрального криза:

- тошнота;

- рвота;

- повышенная потливость;

- дыхание волнообразного типа;

- тахикардия;

- цианоз лица.

Если говорить о поздней фазе заболевания, то она отличается нистагмом, заторможенным вниманием пациента и диссоциацией сухожильных рефлексов. Как правило, на этой фазе артериальное давление повышается до 220/120 мм рт ст.

Ишемический тип гипертензивного церебрального криза встречается намного реже криза ангиогипотонического типа заболевания. Чаще всего он диагностируется у гипертоников, которые ранее не ощущали головных болей, и относительно хорошо чувствовали себя при повышении артериального давления.

Очень часто данный вид криза проявляется на фоне уже имеющихся высоких показателей АД. Случается, такие показатели даже выходят за пределы нормы. Клиника заболевания продолжительное время может быть неявной. Часто первые проявления криза выражаются в виде психических расстройств (чрезмерна физическая активность, переизбыток эмоций, сменяющееся угнетением и слезливостью, часто характерно и агрессивное поведение). Сами же пациенты крайне редко могут объективно оценивать свое поведение.

На дальнейшей стадии развитие данного вида криза происходит проявление очаговой симптоматики в виде нарушения зрения (может быть чувство мелькания «мушек» перед глазами или диплопия). У пациентов отмечается расстройство чувствительности, что может выражаться в онемении или покалывании конечностей, нарушение координации движений, нарушение речи, вестибулярная атаксия и прочее.

Сложный вид гипертензивного церебрального криза начинается с симптоматики, которая характерна для ангиогипотонического вида, однако часто возникает на фоне уже повышенногоартериального давления. По мере того, как развивается криз, происходит проявление очаговой симптоматики, наиболее присущей для ишемического вида криза. Сам же характер выраженности симптоматики будет зависеть от месторасположения участков мозговой ткани, подвергшейся ишемизированию.

Диагностика гипертензивного церебрального криза

Диагностику гипертензивного церебрального криза проводит терапевт, кардиолог или невропатолог. Выявляется заболевание на основании присущей ему клинической симптоматики, а также учтенных ранее данных, свидетельствующих о развитии симптоматики. Если говорить об инструментальных исследованиях, то их, как правило, проводят после того, как человеку будет оказана первая помощь. Инструментальные исследования направлены на более глубокое диагностирование мозгового кровообращения, а также состояния сердечно-сосудистой системы.

Обычно такие исследования включают:

- суточное измерение артериального давления;

- ЭКГ;

- ЭЭГ;

- реоэнцефалографию;

- УЗДГ;

- офтальмоскопию;

- МРТ головного мозга;

- периметрию.

Следует различать гипертензивный церебральный криз от ишемического или геморрагического инсультов, острой гидроцефалии (что наблюдается при опухолях головного мозга).

Лечение гипертензивного церебрального криза

Госпитализация будет необходимой в случае ишемического и смешанного типов гипертензивного церебрального криза. Если говорить о неосложненной форме ангиогипотонического криза, то его лечение в госпитале будет определяться тяжестью протекания данной формы.

Лечение любого вида гипертензивного церебрального криза должно быть комплексным, что подразумевает общую терапию (транквилизирующую и антигипертензивную). Кроме того, специалистами назначаются вазоактивные препараты (в зависимости от вида протекающего криза), и не исключается симптоматическое лечение.

Очень важно при лечении гипертензивного церебрального криза соблюдать постельный режим вплоть до полной стабилизации артериального давления и полного исчезновения неврологических клинических проявлений.

Гипотензивная терапия церебрального криза обычно проходит с традиционными мерами скорой помощи, как в случае гипертонического криза. Не исключено применение вазодилататоров или, так называемых, блокаторов кальциевых каналов. Кроме того, назначают: ингибиторы АПФ и ß-адреноблокаторы. Такие транквилизаторы, как реланиум, седуксен, феназелам, элениум, назначают в первую очередь, поскольку данные препараты помогают справиться с эмоциональным напряжением, страхом и паническими атаками, которые развиваются на фоне.

Вводят вазоактивные препараты обычно внутривенно капельно или струйным способом. Ишемический тип гипертензивного церебрального криза хорошо устраняется посредством введения девинкана. Не исключено применение но-шпы, папаверина или эуфиллина.

При лечении ангиогипотонического типа криза используются венотоники. Действующий эффект оказывает кофеин, но его нельзя применять в случае желудочной экстрасистолии и ИБС, а также не рекомендуется при повышенной чувствительности организма пациента. Обычно применение кофеина назначают вместе с но-шпой или девинканом.

Профилактика гипертензивного церебрального криза

Главной профилактической мерой данного заболевания будет правильная гипотензивная терапия в случае артериальной гипертензии.При даже незначительном повышении артериального давления необходимо исключить работу, связанную с физической нагрузкой, наклонами или постоянным фиксированным положением тела. Не следует также переохлаждаться (особенно голову), необходимо избегать эмоциональной перегрузки.

Если у человека каждый день по утрам болит голова, следует использовать для сна высокую подушку, а также прохаживаться перед сном на свежем воздухе. Следует помнить, что усиливающаяся головная боль может быть признаком развивающегося церебрального криза. С целью избежать подобного следует регулярно проводить массаж шейно-воротниковой зоны, согревать голову теплым душем или выпивать крепкий чай. В случае сильных головных болей необходимо принять кофеин в таблетках (или седуксен). В случае усиления головной боли гипертоникам рекомендуется принимать белласпон или винкапан в течение последующих двух недель.

Следует всегда акцентировать внимание и не игнорировать появившуюся симптоматику, поскольку та часто является предупредительным сигналом такого серьезного заболевания как гипертензивный церебральный криз, протекающий в одной из трех выше представленных формах. Предупредить заболевание куда легче, чем потом лечить его, применяя комплексную терапию.

Источник

Церебральный сосудистый криз — это внезапное резкое повышение уровня артериального давления, проявляющееся неврологической симптоматикой. Заболевание, как правило, развивается на фоне гипертонической болезни, однако может быть следствием других патологий, приводящих к резкому скачку показателей артериального давления (заболевания почек, надпочечников, других болезнях).

Доказано, что около 50% случаев церебральных сосудистых кризов связаны со срывом механизмов адаптации в стрессовых ситуациях. Выделяют факультативные условия, повышающие вероятность развития церебрального сосудистого криза. К ним относят метеорологические факторы, чрезмерную физическую активность, погрешности диеты.

Симптомы

Церебральный сосудистый криз по симптомам начинается с характерной для гипертонической болезни головной боли в затылочной области, усиливающейся при перемене положения тела. Боль часто распространяется в орбитальную область, проявляется как чувство давления на глазные яблоки.

Потом головная боль диффузно охватывает всю голову, появляется тошнота, иногда рвота. Отмечается усиленное сердцебиение, профузный пот, чувство страха. В позднюю стадию криза появляется неврологический дефицит: общая заторможенность, дизориентация, нистагм, дизартрия, атаксия, анизорефлексия.

Злостные гипертоники могут быть адаптированы к артериальной гипертензии и не чувствовать повышение давления. Клинические проявления начала криза в этом случае могут пройти незамеченными. Единственными признаками расстройства могут служить психо-эмоциональная лабильность. При этом отсутствует критика к своему состоянию, и пациенты не способны адекватно оценить ситуацию, в которой оказались.

Диагностика

Церебральный сосудистый криз считается ургентным состоянием, требующим обязательной госпитализации. Диагноз может быть установлен терапевтом, кардиологом или неврологом на основании характерной клинической симптоматики заболевания. Из дополнительных методов обследования проводят:

- мониторирование артериального давления и показателей ЭКГ;

- реоэнцефалографию;

- эхо-энцефалографию;

- электроэнцефалографию;

- ультразвуковую доплерографию сосудов головы и шеи;

- нейровизуализацию;

- консультацию офтальмолога.

Лечение

Пациенты с церебральным сосудистым кризом нуждаются в комплексном лечении, включающем в первую очередь назначение антигипертензивных препаратов. Кроме того, назначают транквилизаторы, если криз развился на фоне психо-эмоционального перенапряжения, вазоактивные, нейротрофические средства, венотоники, витамины группы В.

Постельный режим должен соблюдаться до полной стабилизации цифр артериального давления и регресса неврологической симптоматики.

Профилактика

Главный принцип профилактики церебрального сосудистого криза – подбор адекватной антигипертензивной терапии. Следует помнить, что гипотонические средства необходимо принимать регулярно, а не только в момент повышения артериального давления.

Кроме того, следует снизить влияние стрессовых факторов, избыточной физической нагрузки, отказаться от вредных привычек, нормализовать рацион питания с уменьшением потребления соли и жиров. В вопросах стабилизации уровня артериального давления хорошо себя зарекомендовали нетрадиционные методы медицины – фитолечение, мануальная терапия, иглоукалывание.

Одним из средств, основанных на методе акупунктуры в сочетании с физиотерапевтическим воздействием, является аппарат Аппликатор Ляпко Пояс универсальный. Он состоит из 3 подвижных пластин и 2 регулируемых поясов, которые позволяют перемещать пластины, выбирая удобное положение для воздействия на небольшие участки головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

В основу принципа работы аппликатоора положено рефлекторно-механическое воздействие на биологически активные точки в зоне аппликации, а также образование гальванических микротоков. Во время процедуры происходит микроионофорез металлов, из которых сделаны иглы аппликатора, в жидкостную среду организма. Пояс Универсальный Ляпко способен оптимизировать уровень артериального давления и оказать общеукрепляющее действие на организм.

Внимание! Копирование материалов без указания активной ссылки на ресурс https://mir-zdor.ru запрещено!

Источник

… особая форма поражения нервной системы при артериальной гипертонии любой этиологии, сопровождающаяся остро развивающимся отеком мозга.

Введение. В соответствии с принятой в нашей стране классификацией преходящие нарушения мозгового кровообращения делятся на транзиторные ишемические атаки (ТИА), проявляющиеся преимущественно очаговыми симптомами, и церебральные сосудистые кризы (или «острая гипертоническая энцефалопатия»), проявляющиеся преимущественно общемозговыми симптомами.

Церебральный сосудистый криз. Рассмотрим значение каждого из терминов, входящих в данное определение, что позволить приблизится к пониманию патогенеза, клинической картины, диагностики и принципов лечения данного неотложного состояния:

• церебральный – определение, указывающее на «место разворачивания» основных патологических процессов, а также на специфические признаки (синдромальные) данного патологического процесса в виде срыва механизмов ауторегуляции мозгового (т.е. церебрального) кровотока при чрезмерном подъеме артериального давления (АД); именно специфическое расположение головного мозга, а именно то, что он «заключен в полости ригидного черепа», и определяет согласно доктрине Монро-Келли особенности «функциональных» и «органических» изменений, а соответственно и «клинических проявлений» (при ! осложненном гипертоническом кризе) вследствие нарушения динамического равновесия трех составляющих – мозга, ликвора и крови (согласно доктрине Монро-Келли: при увеличении объема одного из ингредиентов или появлении нового, например, внутричерепной гематомы, объем остальных составляющих должен компенсаторно уменьшиться; если этого не происходит, то происходит повышение внутричерепного давления, которое вызывает дислокацию мозга);

• сосудистый – определение, указывающее на «основное звено», дисфункция которого определяется специфику дальнейшего развития рассматриваемого патологического состояния: острое повышение АД, как правило, не сопровождается увеличением объема плазмы крови и при этом вызывает спазм артериол; но на фоне нарастания внутрисосудистого гидродинамического давления повышается проницаемость сосудистой стенки, богатые белком компоненты плазмы фильтруются в ткань мозга, возникает накопление жидкости в сосудистой стенке и межклеточном пространстве, формируя таким образом вазогенный отек головного мозга; наличие отека церебральных структур значительно затрудняет локальную микроциркуляцию, что приводит к развитию ишемии в бассейне той или иной артерии; возможно также развитие диапедеза эритроцитов вследствие повреждения стенки внутримозговых артериол с последующим формированием геморрагических очагов; во время тяжелого церебрального сосудистого (гипертонического) криза могут происходить также значительные структурные нарушения в стенке внутримозговых сосудов (как правило, артериол в виде плазморрагии, фибриноидного некроза с формированием милиарных аневризм, которые осложняются образованием пристеночных и обтурационных тромбов), а так же окружающего их (сосуды) вещества головного мозга (периваскулярный энцефалолизис, очаги неполного некроза мозговой ткани и др.); совокупность этих структурно-функциональных изменений головного мозга и его сосудов и обуславливает указанные клинические проявления заболевания;

• криз – определение, указывающее на основные «динамические характеристики», рассматриваемого патологического процесса в виде внезапно возникающего относительно кратковременного состояния у больного (при своевременно принятых терапевтических мероприятиях) и характеризующегося появлением новых или усилением имеющихся симптомов болезни», то есть это любой очевидный эпизод в течении заболевания (в нашем случае, эпизод в течении гипертонической болезни), характеризующийся внезапным «ухудшением» (в нашем случае, это церебральный сосудистый криз или острая гипертоническая энцефалопатия).

Следует заметить, что «церебральный сосудистый криз» – это проявление осложненного гипертонического криза, при котором происходит поражение органов-мишеней (сердце и/или головной мозг), требующее срочной медицинской помощи и срочной госпитализации в стационар, поскольку осложненные формы гипертонического криза (!) могут приводить к летальному исходу.

Прежде чем переходить к клинической картине церебрального сосудистого криза, необходимо пояснить следующее: не смотря на то, что термины «церебральный сосудистый криз» и «острая гипертоническая энцефалопатия» относятся к одному и тому же «феномену», но данные «термины» отражают различные стороны этого феномена: термин «церебральный сосудистый криз» отражает специфику патогенеза развития данного состояния, а термин «острая гипертоническая энцефалопатия» – особенности клинических проявлений («энцефалопатия» – термин, подразумевающий определенные клинические проявления, предопределенные особенностями строения и функции (функций) головного мозга, вследствие его диффузного и/или многоочагового (как правило, лакунарного) хронически протекающего прогрессирующего субклинического поражения с периодами экзацербаций).

Клиническая картина. Основным клиническим проявлением церебрального сосудистого (гипертонического) криза является выраженная головная боль, локализующаяся в большинстве случаев в затылочной области или носящая диффузный характер. По мере повышения АД и усугубления вазогенного отека мозга интенсивность головной боли увеличивается, возникают тошнота, рвота, светобоязнь, вестибулярные нарушения (головокружение, шаткость походки), зрительные расстройства в виде фотопсий. В ряде случаев при гипертоническом кризе, осложненном острой энцефалопатией, возникают эпилептиформные приступы, оболочечные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига). Четких очаговых симптомов, как правило, не наблюдается, однако возможно появление диффузной общемозговой неврологической симптоматики.

Диагностика. В основном диагностика основана на анализе анамнестических сведений (жизни и заболевания), данных мониторинга АД (или сведений о нем, предоставляемых пациентом), а также на анализе характерной клинической картины (остроразвивающаяся общемозговая симптоматика). Подтверждением развития церебрального сосудистого криза (острой гипертонической энцефалопатии) являются данные осмотра глазного дна – могут быть верифицированы застойные изменения дисков зрительных нервов в сочетании с ангиоретинопатией, и данные магнитно-резонансной томографии головного мозга в Т2-режиме (имеет наибольшую диагностическую ценность в диагностике гипертензивной энцефалопатии), при проведении которой возможно обнаружить признаки «mass-effect», компрессию боковых желудочков, множественные гиподенсивные поля в субкортикальном слое затылочной и теменной долей, то есть признаки отека мозгового вещества.

Лабораторное обследование, как правило, не обнаруживает каких-либо специфических патологических изменений, но могут выявляться гипергликемия, гиперлейкоцитоз с нейтрофилезом как неспецифическая реакция в рамках стресс-синдрома. Изменения лабораторных показателей могут отражать течение заболевание, являющегося причиной гипертонической болезни, или других сопутствующих заболеваний.

Принципы лечения. Современный подход к лечению церебрального сосудистого криза требует обязательной госпитализации в палату интенсивной терапии или реанимационное отделение, где имеется необходимое оборудование для проведения интенсивной терапии и непрерывного мониторинга витальных функций. Пациенты с церебральным сосудистым кризом должны наблюдаться неврологом и реаниматологом, по показаниям – врачами других специальностей. Принципы медикаментозного вмешательства у данной категории больных базируются на ведущих патогенетических механизмах развития данного патологического состояния и особенностях его клинических проявлений. Основные направления первоочередной терапии включают в себя: снижение АД, мероприятия, направленные на борьбу с отеком мозга, противосудорожное лечение. Вспомогательное, но не менее важное значение имеют коррекция сопутствующих метаболических расстройств, т.е. поддержание гомеостаза, нейропротекция, коррекция нарушенных гемореологических и гемостазиологических параметров.

Рассмотрим более подробно принципы гипотензивной терапии (в том числе купирования гипертонического криза) при церебральном сосудистом кризе (острой гипертонической энцефалопатии).

Следует заметить, что симптомы острой гипертонической энцефалопатии обычно быстро регрессируют на фоне снижения АД; но, безопасным считается снижение систолического АД приблизительно до 160–170 мм рт.ст., диастолического АД до 100–110 мм рт.ст. в течение первых 24 ч. Как правило, рекомендуют первоначальное снижение АД на 25% от исходного необходимости – до показателей АД на 10-15% выше привычных цифр.

Средствами выбора для купирования гипертонического криза являются ингибиторы АПФ (каптоприл – 25 мг под язык, при необходимости по 25 мг повторно каждые 30 – 60 минут; и эналаприлат – 1,25 – 6 мг в виде вв вводимого болюса каждые 6 часов), антагонисты кальция (нифедипин – 5 – 20 мг под язык), также не исключается назначение гипотензивных препаратов центрального действия (клонидин – 0,1 – 0,2 мг внутрь, затем по 0,1 мг каждый час, общая доза не более 0,6 – 0,8 мг) и ганглиоблокаторов (пентамин, арфонад). При острой гипертонической энцефалопатии, ассоциированной с феохромоцитомой, препаратом первой линии является фентоламин (в/в 5-10 мг, после стабилизации АД на нормальном или незначительно повышенном уровне в/в по 2,5-5 мг каждые 2-4 ч; вместо фентоламина молено использовать альфа-адреноблокатор тропафен – внутримышечно 20-40 мг или внутривенно 10-20 мг). Из других антигипертензивных средств при лечении острой гипертонической энцефалопатии применяют альфа-,бета-адреноблокатор лабетолол (в/в капельно 50 – 200 мг/сут в 200 мл изотонического раствора NaCl, суточная доза не более 200 мг). В ряде случаев возможно применение фуросемида (который помимо снижения системного артериального давления вызывает снижение внутричерепного давления, облигатно повышенного при церебральном сосудистом кризе) – 20 – 40 мг в/в. Перед применением каждого из выше указанных препаратов необходимо оценить все имеющиеся противопоказания к их применению (так, например, у фуросемида – гиповолемия, гиперосмолярность, гипернатриемия и др.; эналаприлат и каптоприл – двусторонний стеноз почечных артерий и др.).

Применение периферических вазодилататоров (нитропруссид натрия, нитроглицерин, диазоксид) ограничено, так как высказывается мнение о возможном негативном их влиянии при острой гипертонической энцефалопатии, вследствие возможности ухудшения венозного оттока из черепа и, как следствие, дополнительного повышения ликворного давления (облигатно развивающиеся и присутствующие при острой гипертонической энцефалопатии) на фоне их применения.

Источник