Буллы в легких лечение народными средствами

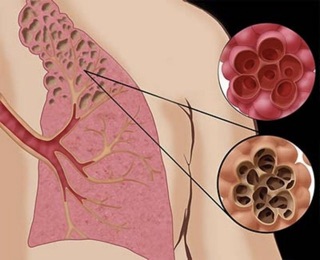

Буллезная эмфизема легкого – это локальные изменения легочной ткани, характеризующиеся деструкцией альвеолярных перегородок и формированием воздушных кист диаметром более 1 см (булл). При неосложненном течении буллезной эмфиземы легких симптомы могут отсутствовать вплоть до возникновения спонтанного пневмоторакса. Диагностическое подтверждение буллезной эмфиземы легких достигается с помощью рентгенографии, КТ высокого разрешения, сцинтиграфии, торакоскопии. При бессимптомной форме возможно динамическое наблюдение; в случае прогрессирующего или осложненного течения буллезной болезни легких проводится хирургическое лечение (буллэктомия, сегментэктомия, лобэктомия).

Общие сведения

Буллезная эмфизема легкого – ограниченная эмфизема, морфологическую основу которой составляют воздушные полости (буллы) в паренхиме легкого. В зарубежной пульмонологии принято различать блебы (англ. «blebs» – пузыри) – воздушные полости размером менее 1 см, расположенные в интерстиции и субплеврально, и буллы – воздушные образования диаметром более 1 см, стенки которых выстланы альвеолярным эпителием. Точная распространенность буллезной эмфиземы легкого не определена, однако известно, что данное заболевание служит причиной спонтанного пневмоторакса в 70–80% случаев. В литературе буллезную эмфизему легких можно встретить под названиями «буллезная болезнь», «буллезное легкое», «ложная/альвеолярная киста», «синдром исчезающего легкого» и др.

Буллезная эмфизема легкого

Причины

На сегодняшний день существует ряд теорий, объясняющих генез буллезной болезни (механическая, сосудистая, инфекционная, обструктивная, генетическая, ферментативная). Приверженцы механической теории высказывают предположение, что горизонтальное расположение I-II ребер у части людей приводит к травматизации верхушки легкого, вызывая развитие апикальной буллезной эмфиземы. Также существует мнение, что буллы являются следствием легочной ишемии, т. е. в развитии буллезной болезни участвует сосудистый компонент.

Инфекционная теория связывает происхождение буллезной эмфиземы легких с неспецифическими воспалительными процессами, главным образом, вирусными инфекциями дыхательных путей. В этом случае локальные буллезные изменения являются прямым следствием обструктивного бронхиолита, сопровождающегося перерастяжением участков легкого. Данная концепция подтверждается тем, что часто рецидивы спонтанного пневмоторакса случаются в периоды эпидемий гриппа и аденовирусной инфекции.

Возможно возникновение локальной буллезной эмфиземы в области верхушки легкого после перенесенного туберкулеза. На основании наблюдений выдвинута теория о генетической обусловленности буллезной эмфиземы легких. Описаны семьи, в которых данное заболевание прослеживалось у представителей нескольких поколений.

Морфологические изменения в легких (буллы) могут иметь либо врожденное, либо приобретенное происхождение. Врожденные буллы формируются при дефиците ингибитора эластазы – a1-антитрипсина, следствием чего является ферментативное разрушение легочной ткани. Высокая вероятность развития буллезной эмфиземы легких отмечается при синдроме Марфана, синдроме Элерса –Данлоса и других формах соединительнотканной дисплазии.

Приобретенные буллы в большинстве случаев развиваются на фоне имеющихся эмфизематозных изменений легких и пневмосклероза. У 90% больных буллезной эмфиземой легких в анамнезе прослеживается длительный стаж курения (10-20 лет при ежедневном выкуривании более 20 сигарет). Доказано, что даже пассивное курение повышает вероятность развития буллезной болезни на 10–43%. Другими известными факторами риска выступают загрязнение воздуха аэрогенными поллютантами, дымовыми газами, летучими химическими соединениями и пр.; частые респираторные заболевания, гиперреактивность бронхов, нарушения иммунного статуса, мужской пол и пр.

Патогенез

Процесс формирования булл проходит две последовательные стадии. На первом этапе бронхообструкция, ограниченные рубцово-склеротические процессы и плевральные сращения создают клапанный механизм, повышающий давление в мелких бронхах и способствующий образованию воздушных пузырей с сохранением межальвеолярных перегородок.

На второй стадии происходит прогрессирующее растяжение воздушных полостей. При дефиците а1-антитрипсина повышается активность нейтрофильной эластазы, вызывающей расщепление эластических волокон и деструкцию альвеолярной ткани. Дальнейшее расширение воздушных полостей а счет механизма коллатерального дыхания ведет к экспираторному коллапсу бронхов. Площадь дыхательной поверхности сокращается, развивается дыхательная недостаточность.

Классификация

По отношению к паренхиме легкого различают буллы трех типов:

- 1 – буллы расположены экстрапаренхиматозно и связаны с легким посредством узкой ножки;

- 2 – буллы расположены на поверхности легкого и связаны с ним широким основанием;

- 3 – буллы расположены интрапаренхиматозно, в толще легочной ткани.

Кроме этого, буллы могут быть солитарными и множественными, одно– и двусторонними, напряженными и ненапряженными. По распространенности в легком дифференцируют локализованную (в пределах 1-2-х сегментов) и генерализованную (с поражением более 2-х сегментов) буллезную эмфизему. В зависимости от размера буллы могут быть мелкими (диаметром до 1 см), средними (1-5 см), крупными (5-10 см) и гигантскими (10-15 см в диаметре). Буллы могут располагаться как в неизмененном легком, так и в легких, пораженных диффузной эмфиземой.

По клиническому течению классифицируют буллезную эмфизему легких:

- бессимптомную (клинические проявления отсутствуют)

- с клиническими проявлениями (одышкой, кашлем, болью в грудной клетке)

- осложненную (рецидивирующим пневмотораксом, гидропневмотораксом, гемопневмотораксом, легочно-плевральным свищом, кровохарканьем, ригидным легким, эмфиземой средостения, хронической дыхательной недостаточностью).

Симптомы

Пациенты с буллезной болезнью легких часто имеют астеническую конституцию, вегето-сосудистые нарушения, искривление позвоночника, деформацию грудной клетки, гипотрофию мышц. Клиническая картина буллезной эмфиземы легких определяется, главным образом, ее осложнениями, поэтому длительный период времени заболевание никак не проявляет себя. Несмотря на то, что буллезно измененные участки легочной ткани не участвуют в газообмене, компенсаторные возможности легких долго остаются на высоком уровне. Если буллы достигают гигантских размеров, они могут сдавливать функционирующие участки легкого, вызывая нарушение функции дыхания. Признаки дыхательной недостаточности могут определяться у больных с множественными, двусторонними буллами, а также буллезной болезнью, протекающей на фоне диффузной эмфиземы легких.

Осложнения

Наиболее частым осложнением буллезной болезни является рецидивирующий пневмоторакс. Механизм его возникновения чаще всего обусловлен повышением внутрилегочного давления в буллах вследствие физического напряжения, поднятия тяжестей, кашля, натуживания. Это приводит к разрыву тонкой стенки воздушной полости с выходом воздуха в плевральную полость и развитием коллапса легкого. Признаками спонтанного пневмоторакса служат резкие боли в грудной клетке с иррадиацией в шею, ключицу, руку; одышка, невозможность сделать глубокий вдох, приступообразный кашель, вынужденное положение. Объективное обследование выявляет тахипноэ, тахикардию, расширение межреберных промежутков, ограничение дыхательных экскурсий. Возможно возникновение подкожной эмфиземы с распространением на лицо, шею, туловище, мошонку.

Диагностика

Диагностика буллезной эмфиземы легких основывается на клинических, функциональных и рентгенологических данных. Курация больного осуществляется пульмонологом, а при развитии осложнений – торакальным хирургом. Рентгенография легких не всегда эффективна в выявлении буллезной эмфиземы легких. В то же время, возможности лучевой диагностики существенно расширяет внедрение в практику КТ высокого разрешения. На томограммах буллы определяются как тонкостенные полости с четкими и ровными контурами. При сомнительном диагнозе удостовериться в наличии булл позволяет диагностическая торакоскопия.

КТ ОГК. Множественные буллы обоих легких

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких позволяет оценить соотношение функционирующей и выключенной из вентиляции легочной ткани, что чрезвычайно важно для планирования хирургического вмешательства. С целью определения степени легочной недостаточности исследуется функция внешнего дыхания. Критерием эмфизематозных изменений служит снижение OФВ1, пробы Тиффно и ЖЁЛ; увеличение общего объема легких и ФОЕ (функциональной остаточной емкости).

КТ органов грудной клетки. Тонкостенная булла в нижней доле левого легкого

Лечение буллезной эмфиземы легких

Больные с бессимптомным течением буллезной эмфиземы легких и первым эпизодом спонтанного пневмоторакса подлежат наблюдению. Им рекомендуется избегать физического напряжения, инфекционных заболеваний. Предотвратить прогрессирование буллезной эмфиземы легких позволяют методы физической реабилитации, метаболическая терапия, физиотерапия. При развившемся спонтанном пневмотораксе показано немедленное выполнение плевральной пункции или дренирования плевральной полости с целью расправления легкого.

В случае нарастания признаков дыхательной недостаточности, увеличения размеров полости (при контрольной рентгенографии или КТ легких), возникновения рецидивов пневмоторакса, неэффективности дренирующих процедур для расправления легкого, ставится вопрос об оперативном лечении буллезной эмфиземы. В зависимости от выраженности изменений, локализации и размеров булл их удалении может производиться путем буллэктомии, анатомических резекций. Различные операции по поводу буллезной болезни могут выполняться открытым способом или с использованием видеоэндоскопических технологий (торакоскопическая резекция легкого). С целью предупреждение рецидива спонтанного пневмоторакса может осуществляться плевродез (обработка плевральной полости йодированным тальком, лазерная или диатермокоагуляция) либо плеврэктомия.

Прогноз и профилактика

Без оперативного лечения буллезная болезнь сопровождается рецидивирующами пневмотораксами, что ограничивает бытовую и профессиональную активность пациента. После перенесенного хирургического лечения все проявления заболевания обычно исчезают. Профилактика буллезной болезни в целом аналогична мероприятиям по предупреждению эмфиземы легких. Необходимо безоговорочное исключение курения (в т. ч. воздействия табачного дыма на детей и некурящих людей), контакта с вредными производственными и средовыми факторами, предупреждение респираторных инфекций. Пациентам с диагностированной буллезной эмфиземой легких следует избегать ситуаций, провоцирующий разрыв булл.

Источник

Эмфизема — это болезнь легких, при которой легочная ткань «перераздута» из-за постепенного разрушения альвеол. Воздуха много, но в газообмене этот воздух не участвует. При буллезной эмфиземе в легких образуются воздушные пузыри. Эти пузыри называются буллами, они заполнены воздухом.

- Булла — воздушный пузырь диаметром не менее 1 см и имеющий тонкую стенку (не более 1 мм).

- Единичные или множественные буллы составляют буллезную эмфизему и буллезную болезнь легких.

- Буллезная эмфизема и буллезная болезнь легких различается между собой.

- 12% людей старше 30 лет имеют различные буллезные изменения легких.

Буллы возникают при разрушении структуры альвеол и перегородок между ними. Альвеолы — это крошечные пузырьки, состоящие из тонкой мембраны. В альвеолах происходит процесс дыхания — кислород попадает в кровь, а углекислота из крови попадает в выдыхаемый воздух.

Процесс формирования булл похож на выдувания мыльных пузырей, когда мелкие пузырьки соединяются в большие, а потом еще большие. Причиной разрушений альвеол и межальвеолярных перегородок является ХОБЛ или врожденная патология легких.

Буллезная эмфизема чаще встречается у пациентов с ХОБЛ-на фоне панацинарной и центрилобулярной эмфиземы обоих легких.

При буллезной болезни – легочная ткань без эмфиземы, а булл может быть несколько или одна. При таких врожденных синдромах как синдромы Марфана и Элерса–Данло выделяют первичную буллезную болезнь легких

Классификация

Для удобства описания и классификации буллы могут быть единичными и множественными.

При множественном распространении определяют варианты:

- несколько булл в пределах одной (фокальные) доли

- несколько булл в нескольких долях (мультифокальные).

- буллы отмечаются во всех долях легких и называются диффузные.

Буллы располагающиеся вблизи плевры или рубцов в легочной ткани могут достигать больших размеров. Встречаются такие буллы при парасептальной эмфиземе, они лишены сосудов и межальвеолярных перегородок. Другой вид булл располагаются поверхностно, могут содержать сосуды и фрагменты легочной ткани. Такие буллы приводят к пневмотораксу.

Третий вид булл располагается в глубине легких. Эти буллы богаты сосудами и содержат много легочной ткани.

Особое место занимают гигантские буллы –это супер булла которая занимает больше чем 13 легкого и сдавливает окружающую легочную ткань. Гигантские буллы характерны для легких курящего табак или марихуану человека.

Пациенты с буллезной болезнью, моложе пациентов с буллезной эмфиземой. В основном это связано с врожденным дефицитом α1-антитрипсина, а так же врожденные генетические заболевания ( Синдром Марфана синдрома Элерса–Данло).

Симптомы буллезной эмфиземы

Буллезная болезнь легких может быть бессимптомной или иметь тяжелые и жизнеугрожающие последствия.

Бессимптомное течение буллезной болезни легких характерная особенность заболевания. Даже гигантские буллы могут не вызывать одышки. Ведь эмфиземы легких при этом состоянии нет и газообмен может не нарушаться.

Одышка, кашель характерные симптомы для ХОБЛ, на фоне которого буллезная эмфизема возникает, как осложнение ХОБЛ. Буллы возникают при этом на фоне панацинарной или центрилобулярной эмфиземы легких.

Размеры булл могут увеличиваться или не изменять своего размера. Описаны так же случаи их исчезновения или уменьшения.

Буллы в легких могут приводить к дыхательной недостаточности, пневмотораксу, нагноению булл, эмпиеме, кровохарканью.

Буллезная деформация может предрасполагать к развитию рака. По данным литературы рак легкого развивается в четыре раза в легочной ткани прилегающим к буллам. Поэтому нужно внимательно оценивать ткани легкого вокруг булл.

Диагностика буллезной болезни

Буллы выявляются при КТ легких. Это исследование позволяет измерить количество булл, их размер и форму. Так же КТ позволит оценить изменения в ткани легкого, наличие или отсутствия эмфиземы, бронхоэктазов или других полостей.

КТ легких позволяет исключить кистозные диффузные заболевания легких. Они могут напоминать буллезную деформацию.

При диагностики буллезных изменений в легких применяют дыхательные тесты- ФВД, бодиплетизмографию и диффузионный тест.

Например, для буллезной эмфиземы характерны обструктивные нарушения легочной вентиляции. А для буллезной болезни более ожидаемыми будут рестриктивные нарушения. Точный ответ рестрикция и обструкция дает тест бодиплетизмография.

Диффузионный тест позволит оценить дыхательную недостаточность.

Для всех пациентов с гигантскими буллами проводится в обязательном порядке измерение уровня α1-антитрипсина.

Все диагностические тесты необходимы для решения следующих задач:

- Исключить похожие на буллезную болезнь иные заболевания легких

- Определить противопоказания для хирургического лечения

- Выявить причинно-следственную связь возникновения булл: курение, марихуана, соединительно тканные болезни.

Лечение буллезной эмфиземы

Консервативное лечение

Если выявлена буллезная болезнь легких человеку необходимо отказаться от всех видов курения.

Если буллезные изменения являются частью ХОБЛ, то применяется стандартная терапия ХОБЛ. Таблеток и ингаляторов от булл не существует.

В течение жизни буллы могут увеличиваться в размерах и количестве. Пациент должен знать о такой возможности и понимать на какие симптомы следует обратить внимание. Пациент должен знать какие симптомы свидетельствуют о немедленном обращении за врачебной помощью.

Так как буллы могут со временем прогрессировать, пациенты нуждаются в динамическом наблюдении, их следует информировать о тревожных симптомах, при появлении которых требуется обращение за медицинской помощью Консервативного лечения буллезных изменений нет.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение называется буллэктомия. Если у человека выявлена гигантская булла — то это является показанием к хирургическому лечению. Небольшие размеры булл плохо поддаются хирургическому лечению и эффект от операции незначительный. Одышка редко уменьшается.

Буллы, не сопровождающиеся клинической симптоматикой (одышкой) или осложнениями (пневмоторакс, нагноение), удалять не рекомендуется.

Противопоказаниями к буллэктомии являются продолжающееся курение, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диффузная эмфизема с малым сдавлением окружающей легочной ткани.

Показанием к хирургическому лечению могут быть рецидивирующие пневмотораксы на фоне буллезных изменений. В таком случае одномоментно проводят буллэктомию и плевродез.

Рекомендации для Авиаперелетов

Пневмоторакс является осложнением буллезной трансформации легких. Авиаперелеты представляют определенный риск для категории этих пациентов т.к. на высоте 2.5 км полости в легких содержащие воздух способны увеличиваться на 38-40%. Это расширение может привести к разрыву буллы и пневмотораксу.

Справедливости ради, эпизоды пневмотораксов во время авиаперелетов редки и категорических запретов на полеты пациентов с буллами в легких нет.

Если пневмоторакс случился за 7-14 дней до перелета, авиапутешествие следует отложить.

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Пневмофиброз характеризуется разрастанием соединительной ткани, что начинается в результате различных воспалений или дистрофических процессов.

Обычно пневмофиброз является осложнением после некоторых болезней, к примеру, таких, как пневмония, туберкулез, сифилис, а также может быть результатом хронических обструктивных болезней, профессиональных заболеваний, развившихся из-за попадания в легкие на протяжении длительного периода промышленных газов или агрессивной пыли, наследственных болезней и после вдыхания токсических веществ боевого назначения.

Патология может развиться из-за ионизирующего излучения на область легких, приема некоторых медикаментов, которые отказывают отравляющее действие на организм.

Код по МКБ-10

Пневмофиброз в МКБ-10 находится в разделе J80-J84 (болезни легких, поражающие интерстициальную ткань).

Заболевание относится к группе пневмосклеротических болезней, в которой также есть такие заболевания, как пневмосклероз и цирроз легкого (каждая из патологий отличается по силе разрастания соединительной ткани).

Код по МКБ-10

J84.1 Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе

J80-J84 Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань

Причины пневмофиброза

Пневмофиброз развивается по разным причинам. Как уже было сказано, данная патология не развивается как самостоятельное заболевание, а является следствием первичного очага воспаления. Самыми распространенными причинами являются инфекции, пневмония, действие отравляющих веществ и других загрязнителей, повреждения грудной клетки (особенно если задето легкое), следствие развития туберкулеза, грибковые и паразитарные заболевания, застойные процессы в легких.

При пневмофиброзе начинается постепенное замещение соединительной тканью клеток легкого, спровоцировать патологию могут как воспаления в органах дыхания, так и действия токсических веществ, проникающих в легкие при вдохе.

Часто пневмофиброз возникает в результате гипоксии легочной ткани, которая приводит к активации фибропласты, вырабатывающие коллаген, что становится начальной стадией развития соединительной ткани.

Также можно выделить главные причины, провоцирующие патологические процессы в легких: нарушение процесса вентиляции легких, оттока секрета из бронхов и крово- и лимфооттока.

В норме ткань легких эластичная, что обеспечивает нормальную работу системы дыхания организма. Чем больше эластичность, тем больше организм прилагает усилий для растяжения ткани, что приводит к высокому внутрилегочному давлению. Давление внутри легких действует на внутреннюю стенку альвеолы и раскрывает её при вдыхании воздуха. При начавшемся пневмофиброзе, большая часть альвеол поражается, в результате эластичность в легких уменьшается, а организму требуется меньше силы для растяжения. В этом случае низкое внутрилегочное давление не раскрывает все альвеолы и часть из них выпадает из общей системы дыхания, из-за чего организм получает меньше кислорода, а процесс вентиляции легких нарушается.

Воспалительные процессы в бронхах нарушают отток секрета, который в них накапливается, что становится благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры.

Нарушение крово- и лимфооттока происходит из-за передавливания сосудов в легких, застойных процессов в прилегающих к легкому сосудах. Застой крови обычно происходит из-за воспалительных процессов, спазмов. В месте застоя начинает образовываться соединительная ткань, которая со временем замещает рядом расположенные альвеолы.

Другими словами, на развитие пневмофиброза влияет в первую очередь первичное заболевание в легких (очаг воспаления), которое и провоцирует замену легочной ткани на соединительную.

В каждом случае, в зависимости от фактора, спровоцировавшего патологический процесс, соединительная ткань развивается по-разному: при нарушении вентиляции легких появление соединительной ткани в легких становится первопричиной пневмофиброза, при застойных процессах – являются следствием.

При прогрессировании заболевания легочная ткань выпадает их системы дыхания, что приводит к развитию дыхательной недостаточности и нарушению газообменных процессов между сосудами, тканями, альвеолами.

[1], [2], [3]

Симптомы пневмофиброза

Пневмофиброз проявляется локально или диффузно. Чаще всего выявляется диффузная форма заболевания, так как локальные поражения легочной ткани обычно не имеют ярко выраженных симптомов.

Основным симптомом, указывающем на патологический процесс является одышка, которая на начальных стадиях возникает при физическом переутомлении. А затем начинает беспокоить и в спокойном состоянии.

Нередко человека начинает беспокоить сильный кашель, при котором из бронхов выделяется вязкая мокрота, иногда с гнойными примесями. При визуальном осмотре можно определить признаки цианоза, который развивается из-за гипоксии легких.

Часто возникают ноющие боли в грудной клетке, слабость, человек может похудеть без причины.

При сильных поражениях при кашле появляется боль в грудной клетке.

В запущенных стадиях в легких прослушиваются хрипы или «звук трения пробки».

Если появляются осложнения, при кашле с мокротой может выделяться кровь.

Помимо симптомов пневмофиброза, возникают признаки первичного заболевания, спровоцировавшего патологию.

Пневмофиброз легких

Пневмофиброз легких провоцирует рост соединительной ткани. Заболевание, как упоминалось, развивается из-за воспалений или других дистрофических процессов, приводит к нарушению эластичности тканей легкого и другим патологиям.

Прикорневой пневмофиброз

Прикорневой пневмофиброз характеризуется появлением на легочной ткани уплотненных участков. Патологический процесс может начаться из-за перенесенных заболеваний (бронхит, пневмония и т.п.), при этом болезнь может развиться через несколько лет, после основного заболевания.

[4], [5], [6], [7], [8]

Диффузный пневмофиброз легких

Диффузный пневмофиброз диагностируется в случае, если на легочной ткани выявлены множественные поражения, для этой формы заболевания характерно поражение всей ткани легкого.

[9], [10], [11], [12], [13], [14]

Локальный пневмофиброз

Локальный пневмофиброз характеризуется очаговым поражением легкого, когда процесс замещения происходит в определенном месте.

[15], [16], [17], [18], [19], [20]

Очаговый пневмофиброз

Очаговый пневмофиброз поражает отбельные участки легочной ткани, т.е. на легочной ткани отмечаются отдельные очаги поражения.

Базальный пневмофиброз

Диагноз базальный пневмофиброз ставится после рентгена. При этой форме заболевания лекарственная терапия назначается тогда, когда в легких и бронхах протекают какие-либо воспалительные процессы, в остальных случаях врач может порекомендовать дыхательные упражнения и лечение травами. При базальном пневмофиброзе поражаются базальные (у основания легких) отделы.

[21]

Ограниченный пневмофиброз

Ограниченный пневмофиброз (локальный) не сильно влияет на функции легких и не нарушает газообменные процессы в них.

Линейный пневмофиброз

Линейный пневмофиброз является следствием воспалительных заболеваний, таких как пневмония, бронхит и т.п. Также патология может возникнуть на фоне туберкулеза.

Интерстициальный пневмофиброз

Интерстициальный пневмофиброз развивается в результате воспаления кровеносных сосудов, капилляров. Обычно при этой форме заболевания человека начинает мучить одышка.

Постпневмонический пневмофиброз

Постпневмонический пневмофиброз развивается после пневмонии, инфекций и пр. Развитие патологии начинается после образования фиброзной ткани в большом количестве на фоне воспалительного процесса в легких.

Тяжистый пневмофиброз

Тяжистый пневмофиброз развивается на фоне хронических воспалительных процессов в легких, которые провоцируют разрастание соединительной ткани. В молодом возрасте тяжистый пневмофиброз может возникнуть из-за курения, так как сигаретный дым нарушает функцию бронхов и вызывает застойные процессы (мокрота задерживается в бронхах) особенно фоне воспаления.

Поствоспалительный пневмофиброз

Поствоспалительный пневмофиброз является следствием воспалительный процессов в легких.

Умеренный пневмофиброз

Умеренный пневмофиброз характеризуется небольшими поражениями легочной ткани.

Пневмофиброз у детей

Пневмофиброз у детей развивается по тем же причинам, что и у взрослых. В детском возрасте важно обращать внимание на легочные заболевания (бронхит, пневмонию и пр.), не запускать болезни и проводить полное и своевременное лечение. Также необходимо ограничить контакт ребенка с отравляющими веществами, сигаретным дымом и т.п.

Диагностика пневмофиброза

Пневмофиброз диагностируется на основании симптомов и тщательного медицинского обследования.

При подозрении на пневмофиброз пациент направляется на консультацию к пульмонологу.

Основным диагностическим инструментом при данной патологии является рентген, который поможет установить склеротический характер изменения тканей легкого и отличить пневмофиброз от опухоли в легких.

При необходимости врач может назначить компьютерную томографию, томографию, рентгенографию.

[22], [23], [24], [25]

Лечение пневмофиброза

Пневмофиброз в настоящее время не имеет эффективных методов лечения. Если заболевание выявлено случайно на профилактическом осмотре, протекает бессимптомно, то лечение, как правило, не назначается.

Если выявлены локальные поражения в легких после воспалительных или деструктивных процессов, пневмофиброз развивается на фоне регулярно возникающих инфекционных процессов, то специалист назначает антибактериальную терапию, противовоспалительные средства, а также физиотерапевтические процедуры, улучшающие отхождение мокроты.

При пневмофиброзе диагностика играет важную роль, поскольку она помогает врачу определиться с необходимостью оперативного лечения.

В случае, если заболевание развилось на фоне попадания в легкие агрессивных частиц (пыли, отравляющих веществ и пр.), то лечение, в первую очередь, направлено на устранение провоцирующего заболевание фактора (т.е. исключить контакт с отравляющими веществами, пылью и другими загрязнителями).

При необходимости, специалист может назначить лечение дыхательной недостаточности, которая облегчит состояние пациента при пневмофиброзе.

Лечение пневмофиброза народными средствами

Пневмофиброз приводит к образованию на легочной ткани рубцов (вследствие разрастания соединительной ткани). Народная медицина при этой патологии поможет убрать симптомы и улучшить состояние.

В первую очередь, следует отказаться от курения, заняться легкими физическими упражнениями и дыхательной гимнастикой.

При заболевании нельзя волноваться, следует избегать любых стрессовых ситуаций.

При легочных болезнях эффективно помогает настойка столетника (алоэ).

Несколько крупных листов растения хорошо помыть, мелко порезать (или натереть на терке), смещать с двумя столовыми ложками меда (лучше брать не засахаренный) и 400-500 мл красного вина (предпочтительней домашнее) и хорошо перемешать до получения однородной массы. Употреблять данное средство нужно сразу (срок хранения в холодильнике – 2 недели). Принимать средство нужно по 1 ст.л. 3-4 раза в день до еды (за 15-20 минут).

Также при заболевании рекомендуется делать медовый массаж (если нет аллергии). Спину пациента через день нужно растереть 1-2ч.л. меда (лучше брать свежий, не засахаренный) и втирать несколько минут, пока кожа не начнет прилипать к руке.

Лечение пневмофиброза легких почками сосны

Лечение почками сосны издавна известный метод народный медицины, помогающий справиться со многими легочными заболеваниями. В почках есть большое количество смолистых веществ и эфирных масел, которых благотворно влияют на органы дыхания.

Сосновые почки оказывают противовоспалительный и отхаркивающий эффект, уничтожают болезнетворные бактерии. Отвар или настойки из сосновых почек усиливает секреторную функцию эпителия в органах дыхания, разжижает мокроту и облегчает её выведение.

Народные целители рекомендуют лечить пневмофиброз отваром из сосновых почек:

10г почек залить 250 мл воды, кипятить на водяной бане около получаса, затем настоять минут 10-15. Процеженный отвар принимать по 1ст.л. 3-4 раза в день после еды.

Профилактика пневмофиброза

Пневмофиброз часто развивается на фоне инфекционных и воспалительных болезней в легких, при вдыхании отравляющих веществ и загрязненного воздуха (пыли).

Для профилактики заболевания следует полностью отказаться от курения, вести активный образ жизни, своевременно выявлять и лечить заболевания.

Если по роду деятельность приходится работать с отравляющими веществами, пылью и другими загрязнителями, нужно придерживаться техники безопасности, использовать респираторы.

Прогноз пневмофиброза

Пневмофиброз всегда является следствием основного заболевания и прогноз в данном случае зависит от тяжести и сложности первоначальной болезни. При значительных поражениях легочной ткани происходит уменьшение объема легкого, что приводит к дыхательной недостаточности, увеличению давлению в легочной артерии. Летальный исход, как правило, наступает в результате новой инфекции или начавшегося туберкулезного процесса.

Пневмофиброз нарушает структуру и функцию легких. Со временем, патология приводит к деформации бронхов, уменьшению объема и сморщиванию легких. Заболеванию подвержены все возрастные категории, чаще всего пневмофиброз диагностируется у мужчин.

Источник