Блокада поясничного отдела у собак

Позвоночный столб представляет собой несущий элемент скелета у всех млекопитающих. Состоит из отдельных позвонков, разделенных между собой специфическими дисками, основная функция которых – обеспечение максимальной подвижности и амортизации позвоночного столба.

В телах позвонков есть дуги, формирующие специальное отверстие, предназначенное для спинного мозга.

Среди патологий костных структур, болезни позвоночника занимают второе место после заболеваний грудных и тазовых конечностей. Нередко в практике ветеринарных специалистов диагностируются остеофиты, спондилезы, протрузии межпозвоночных дисков и грыжи.

Для диагностики заболеваний позвоночника применяются рентгенографическое исследование со использованием специального рентген-контрастного вещества.

Лечение патологических процессов в позвоночнике у собак подразумевает комплексный подход с использованием консервативных методик и хирургических манипуляций.

Виды заболеваний позвоночника

Болезни позвоночника у собак чаще имеют деструктивный тип течения, связанный с нарушениями в хрящевых структурах позвоночного столба. Проблемы с межпозвоночными дисками называются дископатиями и приводят к сужениям пространства между позвонками, а также провоцируют минерализацию дисков.

Наиболее распространенными заболеваниями позвоночника у собак являются – остеофиты, протрузия межпозвоночных дисков и грыжи. Они могут поражать различные отделы позвоночника, провоцируя развитие характерных симптомов и нарушений.

Протрузия дисков представляет собой патологический процесс деструктивного характера, развивающийся в хрящевых тканях позвоночного столба у собак. Характерным признаков протрузии является своеобразное выпячивание структур, расположенных внутри позвонка за пределы самого диска.

По своей сути протрузия это начальная стадия развития грыжи между позвоночными дисками. Своевременная диагностика и адекватно назначенная терапевтическая схема лечения, позволяют предотвратить развитие опасных осложнений и замедлить развитие патологии.

В месте развития протрузии, животное ощущает выраженную болезненность, а также скованность при совершении движений. Любимец становиться апатичным, избегает активных физических нагрузок, старается не выполнять прыжки и быстро бегать.

Локализация дископатии в области шейного отдела позвоночника характеризуется проблемами у собаки при наклонах головы, негативно сказывается на общем состоянии животного, особенно при процессе приема пищи. Собака может хромать.

Стоит отметить, что при развитии протрузии межпозвоночного диска в области грудного или шейного отдела, отмечается хромота на грудные конечности. Дископатия поясничного отдела приводит к нарушениям в тазовых конечностях. Поражается и крестцовая часть, характеризуясь опущением хвоста.

Другой вид нарушений – образование остеофитов. Дископатия подобного рода характеризуется образованием специфических шпор на телах позвонков. Причиной развития остеофитов профессионалы называют нестабильность самих позвонков. В результате компенсаторных механизмов, образовываются остеофиты, позволяющие дополнительно укрепить пораженный участок хрящевого соединения.

Остеофиты могут быть единичными, а также множественными. В ветеринарии чаще диагностируются подобного рода дископатии, располагающиеся по всему позвоночному столбу. Основными причинами костных шпор являются травмы механического типа, аномалии внутриутробного развития, заболевания инфекционной природы.

В редких случаях остеофитоз развивается как осложнение после оперативных вмешательств. Проявлениями остеофитоза у собаки является снижение общей гибкости питомца, ограничения в подвижности, болезненные ощущении и дискомфорт. Множественные остеофиты – первый этап развития спондилеза.

Деформирующий спондилез – дископатия, связанная с сильным разрастанием костных шпор, что в результате провоцирует сильное сужение канала позвоночного столба, поражение специфических связок позвоночника и сращению тел позвонков. Развитие спондилеза характеризуется поэтапностью и стертостью выраженной клинической картины.

Спондилез развивается годами, длительно не беспокоя собаку. Как правило, диагностируют запущенные формы деформирующего спондилеза в возрасте 8-9 лет. У собак, подвергающихся активным физическим нагрузкам, процесс изнашивания тел позвонков может начаться раньше.

Основополагающими факторами для развития спондилеза деформирующего типа становятся повышенные нагрузки, нарушения в осанке, механические травмы и серьезные повреждения, а также переохлаждения. Отмечается также и наследственность генетического плана к развитию деформирующего спондилеза.

Подвержены развитию дископатии боксеры и родственные и им породы.

Патология провоцирует сильные боли у собаки, деформацию грудного отдела позвоночника. Возможно появление агрессии у питомца на фоне болевых ощущений при пальпации пораженного участка тела.

Грыжа между позвонками – одна из самых опасных патологий, связанных с позвоночным столбом. Первым этапом межпозвоночной грыжи является протрузия или выпячивание диска.

При развитии грыжи происходит нарушение в строении фиброзного кольца (разрыв) и дальнейшее проникновение хрящей в место расположения спинного мозга. Достаточно часто, ветеринары отмечают сдавливание спинного мозга.

К межпозвоночным грыжам наиболее предрасположены таксы, бульдоги, корги.

У собак крупных пород, грыжи межпозвоночных дисков диагностируются на порядок реже. Появление грыжи между позвонками провоцирует сильные болевые ощущения при совершении движений, питомец выглядит обеспокоенным, старается держать голову вниз, избегая резких движений.

На самых последних стадиях при компрессии позвонками спинного мозга, происходит серьезное нарушение в виде хромоты, парезов, параличей, нарушения контроля за актами дефекации и мочеиспускания.

Причины развития болезней

Принято считать, что перелом позвоночника у собаки является основная причина нарушения в позвоночном столбе. На самом деле, дископатии у собак развиваются в результате воздействия различных факторов.

Основными причинами развития спондилеза, остеофитоза и протрузии являются:

- Патологии бактериального и вирусного генеза. Спондилез возникает в результате воспалительных процессов в межпозвоночном диске. Развитие инфекции может быть спровоцировано аутоиммунными нарушениями, на фоне которых происходят дегенеративные изменения.

- Риккетсиоз. Заболевание, провоцирующее серьезные нарушения в работе спинного мозга. На фоне охватившего организм собаки риккетсиоза, часто возникают вторичные инфекции, такие как эрлихиоз или же менингококк, повреждающие тканевые структуры самого спинного мозга. Единственным методом лечения является курс антибиотиков. В запущенных случаях при отсутствии положительных результатов даже после продолжительного лечения, врачи рекомендуют эвтаназию.

- Воспаление оболочек и тканей головного мозга, возникающее на фоне чумки или чумы плотоядных. Заболевание характеризуется тяжестью прохождения патологического процесса в организме. Неврологическая форма чумы плотоядных развивается в течение нескольких дней, начинаясь в виде лихорадочных состояний и сильных болевых ощущений в спине.

- Механические травмы, опухолевые процессы и раны. Новообразования в области позвоночного столба могут поражать костные, соединительно-тканные структуры, мягкие оболочки мозга и нервные тяжи. Наиболее агрессивным видом опухоли является аденосаркома, чаще диагностируемая у пород немецких овчарок в молодом возрасте. На фоне нарушений в позвоночном отделе, животное отказывается ходить, наблюдается малая активность и в запущенных стадиях – парезы и параличи тазовых конечностей. Различные переломы и раны в области спины, служат пусковым механизмом для развития грыжи позвоночника. Помимо этого, кусаные раны или ранения в результате дорожно-транспортных происшествий, с большой вероятностью инфицируются, что усугубляет клиническую картину и течение самого заболевания.

Диагностика

При подозрении на наличие патологий в позвоночном столбе у собаки, профессионал назначает ряд исследований, позволяющих выявить основную причину развития заболевания. Для постановки диагноза используются специальные неврологические тесты.

Необходимо также рентген позвоночника собаки, что позволит визуализировать происходящие дегенеративные процессы.

Рентген дает возможность увидеть расположение остеофитов, заподозрить сужения канала спинного мозга, наличие минеральных структур и грыж.

Контрастная рентгенография – миелограмма, проводиться с целью детального исследования и дифференциации. Данная методика позволяет выявить место нахождения грыжи более точно, оценить состояние повреждений спинного мозга. В современных ветеринарных лечебницах используется магнитно-резонансная томография.

Лечение

На основании полученных данных, специалист разрабатывает дальнейшую схему лечения. Терапия может основываться на консервативных методиках или же хирургическом вмешательстве.

Консервативный метод терапии необходим для устранения болезненных ощущений, снятия процессов воспалительного характера. Своевременно обнаруженные дегенеративные процессы в позвоночнике купируют при помощи следующих медикаментозных препаратов:

- кортикостероидных веществ – Преднизолона, Метипреда;

- обезболивание осуществляется при помощи Мелоксикама, Трамадола;

- снижение сильных болей при переломе позвоночника у собаки проводиться путем назначения новокаиновой блокады;

- расслабление мускулатуры проводиться путем назначения миорелаксантов – Диазепам.

В случае защемления нервных корешков спинного мозга на фоне травм, или же межпозвоночных грыж, проводят операции на позвоночнике. Сильно поврежденные участки позвонков могут заменять на специальные имплантаты. Их вживляют на место пораженных участков..

Профилактика болезней позвоночника

Полностью обезопасить любимца от различных травм позвоночника и генетических заболеваний не возможно. Но существует ряд рекомендаций, соблюдая которые, владелец сможет снизить риски развития патологий.

Важно поддерживать тело собаки в нормальном физиологическом весе, не допуская перекармливаний и ожирения. Для предотвращения травм и повреждений, характер физических нагрузок не должен быть крайне агрессивным.

Предотвратить дископатию в шейных отделах позвоночника, позволяют специальные подставки для мисок, предупреждая провисание хребта. Рацион питания собак должен быть обогащен необходимыми витаминными и минеральными комплексами, снижая риск развития процессов дистрофического типа в хрящевых тканевых структурах.

Источник

Шейная паравертебральная блокада

Показания: анестезия структур грудной конечности, включая лопатку, плечевую кость и предплечье. Технически сложная процедура, которая может быть выполнена только у худых животных.

Анатомия

8 пар шейных нервов выходят из позвоночного канала. Каждый нерв имеет соединительную ветвь (симпатическую) и делится на дорсальную и вентральную ветви. Они, в свою очередь, делятся на латеральные и медиальные ветви. Отдельные ветви шейных нервов (соответственно ходу или области иннервации) имеют специальные названия, а именно: дорсальная ветвь первого шейного нерва (C1) – большой затылочный нерв, вентральные ветви второго шейного нерва (С2) – большой ушной нерв, вентральные ветви (C5 + C6), дорсальный нерв лопатки (к ромбовидной и шейной части вентральной зубчатой мышцы). Вентральные ветви C5, C6 и C7 формируют диафрагмальный нерв, следующий через грудную полость к диафрагме. Вентральные ветви C6, C7 и C8 принимают участие в образовании плечевого сплетения (рис 1).

Количество грудных нервов соответствует числу грудных сегментов. Каждый нерв отдает симпатическому стволу соединительную ветвь. Затем (аналогично шейным нервам) делится на дорсальную и вентральную ветви.

Дорсальные ветви идут в дорсальные мышцы позвоночного столба, в дорсальный зубчатый вдыхатель, ромбовидную мышцу и кожу. Вентральные ветви называются межреберными нервами. Они проходят в сосудистых желобах ребер и ветвятся в стенках грудной полости и частично брюшной полости. Вентральные ветви двух первых грудных нервов принимают участие в образовании плечевого сплетения (рис. 2).

Положение тела: на боку. Блокируемая конечность сверху перпендикулярна продольной оси тела животного.

Анатомические ориентиры: для определения анатомических ориентиров лопатку отводим каудально. Пальпируем поперечный отросток шестого шейного позвонка и головку первого ребра.

Если ориентиры не определяются, блокаду выполнять нельзя (рис. 3)!

Техника блокады:

- Отводим лопатку каудально и пальпируем поперечный отросток С6 и первое ребро.

- Вкол иглы осуществляем дорсолатерально, далее проводим иглу каудально до встречи с поперечным отростком С6.

- Аккуратно ведем иглу вперед до появления мышечных сокращений.

- Вводим анестетик.

- Пальпируем головку первого ребра и проводим иглу каудомедиально до встречи с ребром.

- Далее осуществляем поиск нервов С8 и Т1.

- В каждом случае пороговый ток 0,4 мА.

Клинические советы

Диафрагмальный нерв, иннервирующий диафрагму, образуется нервами C5, C6, C7 и корешками спинномозговых нервов, проходит вдоль вентральной границы лестничной мышцы. Следует быть осторожным при выполнении шейной паравертебральной блокады лестничной мышцы билатерально.

Осложнения:

- Непреднамеренная пункция грудной полости;

- Блок диафрагмального нерва (особенно при двусторонней блокаде);

- Непреднамеренная сосудистая пункция.

Блокады тазовой конечности

Тазовая конечность иннервируется двумя нервными сплетениями (поясничным и крестцовым). Наша цель – частично или полностью заблокировать их для обеспечения анестезии и анальгезии всей конечности.

Блокады бедренного и седалищного нерва считаются средним уровнем сложности, они минимально инвазивны и связаны с низким уровнем осложнений. Однако поясничная блокада имеет более сложный уровень исполнения и существенно зависит от опыта врача. Минимальное количество осложнений и скорость выполнения большинства регионарных методик непосредственно связаны со знанием анатомии и анатомических ориентиров.

Для анестезии всей тазовой конечности, помимо основных блокад, должны быть включены дополнительные блокады латерального кожного бедренного нерва (L3-L4 у большинства собак) и каудального кожного нерва бедра (крестцового сплетения, S1 у основной массы, у некоторых животных это будет L7-S2)

Блокада поясничного сплетения

Уровень исполнения – сложный. Эта блокада имеет относительно высокий риск осложнений и должна быть осуществлена только после соответствующей подготовки.

Блокада поясничного сплетения используется в сочетании с блокадой седалищного нерва и обеспечивает анестезию всей тазовой конечности.

Анатомия

Поясничное сплетение формируется в поясничном отделе позвоночника (L3-L6) и проходит через подвздошно-поясничную мышцу. Эта мышца берет начало от поперечных отростков L2-L3 и проходит по вентральной и латеральной поверхности L4-L7. Поясничное сплетение формируется подвздошно-паховым, кожным латеральным бедренным, генитофеморальным, бедренным и запирательным нервами. Этот отдел ограничивается вентрально апоневрозом подвздошной фасции. Так образуется истинная оболочка, которая позволяет диффундировать местным анестетикам вокруг нервов. Как только корешки поясничного сплетения выходят из межпозвоночных отверстий, они становятся встроенными в подвздошные мышцы. Бедренный нерв образуется из верхней части поясничного сплетения (L4-L6), проходит через поясничную мышцу, а затем выходит через бедренный канал на четырехглавую мышцу бедра. Бедренный нерв сопровождается наружной подвздошной артерией и веной (рис. 4).

Количество поясничных нервов (nn. lumbales) соответствует числу поясничных сегментов. Первые 2–4 нерва отдают симпатическому стволу белую соединительную ветвь. От ствола все поясничные нервы получают серые соединительные ветви и делятся на дорсальные и вентральные ветви.

Дорсальные ветви идут в разгибатели поясницы, позвонки, связки и кожу, последние называются кожными краниальными ягодичными нервами – nn. clunium craniales.

Вентральные нервы образуют поясничное сплетение – plexus lumbalis. Из сплетения берут начало шесть нервов:

- Подвздошно-подчревный нерв – n. iliohypogastricus (I) – идет в поясничные мышцы, мышцы брюшной стенки, кожу брюшной стенки и наружных половых органов у самцов и вымени у самок. У свиньи и собаки два подвздошно-подчревных нерва – краниальный и каудальный.

- Подвздошно-паховый нерв – n. ilioinguinalis (II) – идет в поясничные и брюшные мышцы, кожу бедра, наружных половых органов у самцов и вымени у самок.

- Бедренно-половой (наружный семенной) нерв – n. genitofemoralis (III) – идет в поясничные и брюшные мышцы, кожу бедра, наружных половых органов у самцов, кожу и паренхиму вымени у самок.

- Латеральный кожный нерв бедра (пояснично-кожный) – n. cutaneus femoris lateralis (IV) – идет в поясничные мышцы и в кожу передней поверхности бедра и коленного сустава.

- Бедренный нерв – n. femoralis (V) – идет в разгибатели коленного сустава. На своем пути он отдает ветвь в подвздошную мышцу и подкожный нерв голени – n. saphenus (VI), следующий нерв – в кожу голени и стопы вместе с одноименными артерией и веной.

- Запирательный нерв – п. obturatorius (VII), пройдя через запирательное отверстие, разветвляется в запирательных мышцах и аддукторах тазобедренного сустава вместе с глубокой бедренной артерией.

Положение тела: на боку. Блокируемая конечность сверху.

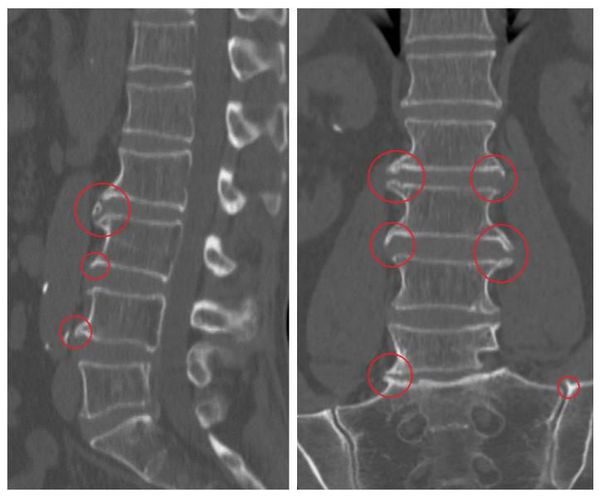

Анатомические ориентиры: остистые отростки L5-L6 и поперечный отросток L5, вентральная граница поясничной мышцы. Место пункции располагается парасагиттально к остистому отростку L5 (рис. 5).

Техника блокады:

- Выполняем окончательную стерилизацию места пункции.

- Для определения глубины вкола в качестве эталона используем вентральную границу подвздошно-поясничной мышцы.

- Стимулирующую иглу продвигаем в строго сагиттальном направлении с установленным нейростимулятором на 1,5 мА.

- Когда игла достигнет поперечного отростка, она должна уйти в каудальном направлении позади него до появления сокращений четырехглавой мышцы бедра (передние движения бедра, разгибание колена), что показывает на нахождение иглы в непосредственной близости от поясничного сплетения корней L5.

- Необходимо постепенно уменьшать ток до 0,8–1 мА с шагом в 0,2 мА, пока виден ответ.

Клинические советы

Рекомендуемый объем – 0,4 мл/кг.

Поясничная мышца относительно слабо уплотнена, поэтому разумно использовать большие объемы для заполнения этого пространства.

Большие объемы могут привести к полной и более быстрой блокаде, но с более высоким риском токсичности.

Осложнения:

- Непреднамеренная пункция аорты или полой вены;

- Прокол внутренних органов;

- Инфицирование места прокола.

Блокада бедренного нерва

Показания для анестезии дистальной части бедренной кости, коленного сустава, кожи голени и плюсны с медиальной стороны. Уровень сложности выполнения – средний.

Применима в комбинации с блокадой седалищного нерва для анестезии тазовой конечности дистальнее середины бедра.

Анатомия

Бедренный нерв формируется из вентральных ветвей спинномозговых нервов L4, L5 и L6, проходя через подвздошно-поясничную мышцу, покидая ее в дистальной части. Далее проходит через бедренный треугольник и на этом уровне отдает кожную и мышечную ветви нерва сафена, иннервирующего портняжную мышцу. Бедренный треугольник ограничивается проксимально подвздошно-поясничной мышцей, каудально – гребешковой мышцей и краниально – портняжной мышцей. В треугольнике бедренный нерв располагается краниальнее бедренной артерии и вены и глубоко проникает в заднее брюшко портняжной мышцы, продолжаясь дистально, входит в четырехглавую мышцу бедра между медиальной широкой мышцей и прямой мышцей бедра.

Положение тела: лежа на боку. Блокируемую конечность поднимают наверх, отводя ее на 90⁰, и вытягивают каудально.

Анатомические ориентиры. Бедренный нерв ограничен гребешковой мышцей каудально, портняжной мышцей краниально и подвздошно-поясничной мышцей проксимально. Основной ориентир – пульсация бедренной артерии. Краниальнее нее находится бедренный нерв. Место пункции находится в бедренном треугольнике, краниальнее бедренной артерии.

Техника блокады:

- Осуществляем вкол иглы краниальнее бедренной артерии и продвигаем ее в сторону подвздошно-поясничной мышцы под углом 20–30⁰ (рис. 6).

- Ток электростимулятора 1 мА. Бедренный нерв расположен медиальнее хвостового брюшка портняжной мышцы.

- Когда конец иглы достигнет нужного места, сокращения четырехглавой мышцы приведут к разгибанию конечности в коленном суставе.

- После этого необходимо уменьшать ток электростимулятора с шагом 0.2 от мА до 0.4 мА с сохранением такого же ответа.

- При сохранении ответа на 0.4 мА вводим анестетик.

Клинические советы

Следует избегать глубоких проникновений иглы. Достоверных анатомических ориентиров, определяющих глубину введения иглы, нет. У собак размером с лабрадора бедренный нерв находится на глубине 0.5–1 см под кожей. Возможно повреждение небольших сосудов, проходящих через бедренный треугольник. Это не является препятствием к введению анестетика, но кровь может препятствовать прохождению тока, вызывая остановку мышечного сокращения. Сокращения портняжной мышцы не являются показателем правильного расположения иглы, и требуется более глубокое продвижение иглы.

Чтобы полноценно работать с дистальной частью бедренной кости, коленным суставом и дистальнее с конечностью, данную блокаду проводят с блокадой седалищного нерва.

Осложнения

Если вы пунктировали бедренную артерию или вену и развивается массивная гематома, необходимо сжать место пункции минимум на 5 минут для остановки кровотечения. Далее повторять пункцию нельзя. Избегайте нескольких пункций. Стоит избегать внутрисосудистого введения анестетика. Не вводите анестетик при повышенном сопротивлении тканей и при явном сокращении мышц на токе 0.2 мА. Соблюдайте мониторинг при введении анестетика для купирования побочных реакций (тахикардия, артериальная гипотензия, тремор, судороги и др.).

Блокада седалищного нерва

Анатомия

Седалищный нерв формируется вентральными ветвями спинномозговых нервов L6, L7, S1. Нерв проходит между средней и глубокой ягодичной мышцей и покидает таз через большую седалищную вырезку. На выходе из тазовой области седалищный нерв проходит между поверхностной ягодичной мышцей с латеральной стороны и квадрицепсом бедра и близнецовой мышцей с медиальной стороны. Спускаясь дистально, седалищный нерв проходит между большим вертелом бедренной кости и седалищной шероховатостью, а затем между двуглавой мышцей бедра и полуперепончатой мышцей каудально. Далее разветвляется на большеберцовый нерв медиально и общий малоберцовый нерв латерально. Место разветвления находится в промежутке дистальнее тазобедренного сустава, но проксимальнее коленного.

Цель: при каудальном доступе происходит анестезия каудолатерального аспекта коленного сустава, в том числе части капсулы и внутрисуставных структур, большеберцовой кости, плюсны (дорсальная малоберцовая часть и плантарная большеберцовая часть) и пальцев (за исключением первого пальца).

При латеральном доступе также блокируются бицепс бедра, полуперепончатая мышца и полусухожильная мышца.

При паравертебральном доступе (L7-S2) происходит блокада квадрицепса бедра, близнецовой мышцы и внутреннего запирателя.

Положение тела при латеральном и парасакральном доступе: на боку. Блокируемая конечность сверху, в естественном положении.

Анатомические ориентиры при латеральном доступе: большой вертел бедренной кости и седалищный бугор. Если провести линию, соединяющую эти две точки, и разделить получившийся отрезок на три равные части, то место пункции будет располагаться между краниальной и средней третями.

Техника блокады при латеральном доступе:

- Вводим иглу под углом 45⁰. Ток должен быть установлен на 1.0 мА.

- Во время продвижения иглы могут возникать сокращения бицепса бедра. Это связано с непосредственной стимуляцией мышцы и не указывает на правильное расположение иглы.

- Когда кончик иглы будет находиться в непосредственной близости от седалищного нерва, возникнут сокращения, приводящие к сгибанию и разгибанию плантарной части стопы (рис. 7).

- Уменьшаем ток стимулятора с шагом 0.2 мА до 0.4 мА. Сокращения должны сохраняться.

- Вводим анестетик.

Анатомические ориентиры при парасакральном доступе (рис. 8):остистые отростки L6-L7; срединный крестцовый гребень;краниальный гребень подвздошной кости; седалищный бугор.

Техника блокады при парасакральном доступе:

- При данном подходе раствор анестетика вводим на уровне нервных корешков крестцового сплетения, образующих седалищные корешки, до их объединения в седалищный нерв. Крестцовое сплетение отдает корешки для срамного нерва и ягодичных нервов.

- Продвигаем иглу стимулятора для стимуляции корешков седалищного нерва до сокращения икроножной мышцы или сгибания и разгибания пальцев.

Клинические советы:

Сокращения бицепса бедра говорят о том, что кончик иглы находится поверхностно и требуется продвижение его вглубь.

Сокращение полуперепончатой и полусухожильной мышцы без движения стопы говорит о каудальном расположении иглы. В этом случае происходит стимуляция не седалищного нерва, а его ветви. Инъекция анестетика не даст результата.

У животных с избыточным весом блокада затрудняется, поскольку тяжело пропальпировать большой вертел бедренной кости и седалищный бугор.

Блокада седалищного нерва обычно используется в комбинации или с поясничной, или с бедренной блокадой, в зависимости от локализации хирургической или другой манипуляции.

Список литературы:

- Luis Campoy, LV CertVA, DipECVAA, MRCVS, Matt R. Read, DVM, MVSc, DACVA. Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia, 2013.

- Steven C. Budsberg, DVM, MS, DACVS, James S. Gaynor, DVM, MS, DACVA, DAAPM, CVA (IVAS), Peter W. Hellyer, DVM, MS, DACVA, Sandra L. Hudson, BS, MBA, CCRP, Leigh A. Lamont, DVM, MS, DACVA, Richard A. Sams, PhD, E. Marian Scott, BSc, PhD, CStat, Tami Shearer, DVM, Mary O. Smith, BVM&S, PhD, MRCVS, DACVIM (Neurology), Ann E. Wagner, DVM, MS, DACVP (Clinical Pathology), DACVA, M. Lesley Wiseman-Orr, BSc, PhD. Handbook of Veterinary Pain Management, 2nd Edition. Copyright © 2002, 2009, Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc.

- Philip Lerche, Turi Aarnes, Gwen Covey-Crump, Fernando Martinez Taboada. Handbook of Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia Techniques, 2016.

Источник