Анатомия нервов поясничного отдела

Позвоночник – очень сложная костная система, которая выполняет роль опорной оси организма и обеспечивает прямохождение. Он надежно оберегает спинной мозг, обеспечивает правильное расположение и функционирование внутренних органов. Именно к нему крепятся все части скелета.

Также позвоночник обеспечивает статическую устойчивость и динамическую подвижность тела человека. Он состоит из нескольких отделов. Каждый из них имеет свои особенности строения и выполняемые функции. Один из таких отделов, на который ежедневно приходятся огромные нагрузки, принято называть пояснично-крестцовым отделом позвоночника.

Содержание статьи:

Общие сведения, отделы

Типичные травмы

Профилактика болезней

Общие сведения об отделе

Как и в остальных отделах, в пояснично-крестцовом отделе позвоночника имеются позвонки. В каждом позвонке выделяют передний и задний отделы. Передний отдел – тело позвонка, строение которого предназначено для легкого складывания позвонков в вертикальную конструкцию.

Тела несут основной вес и противостоят компрессиям. Задний отдел – дуга, оберегающая спинной мозг. Кроме того, она служит для соединения позвоночно-двигательных сегментов. Позади дуги имеются отростки, служащие для присоединения связок и мышц.

Каждый позвонок имеет по 4 фасеточных сустава, при помощи которых связывается с соседними позвонками. Эти суставы обеспечивают подвижность позвоночного столба.

Каждый позвонок имеет по 4 фасеточных сустава, при помощи которых связывается с соседними позвонками. Эти суставы обеспечивают подвижность позвоночного столба.

В результате размещения позвонков один над другим из дуг образуется полая трубка, называемая спинномозговым каналом. Именно там находится идущий от головного мозга спинной мозг. Во все стороны от него расходятся нервные волокна. Они образуют корешки спинномозговых нервов. Спинной мозг заканчивается на уровне 2-го поясничного позвонка. Корешки, отходящие от него, свисают дальше внутрь спинномозгового канала и выходят наружу через межпозвоночные отверстия.

Между телами позвонков находится межпозвоночные диски, которые служат для объединения позвонков и устранения трения между ними. Они имеют вид кольца с желеподобным веществом в центре (ядро). Кольцо диска состоит из упругих фиброзных волокон, которые крепятся к телам позвонков. Эти диски выполняют также и амортизационную функцию во время движения человека, обеспечивая скольжение позвонков.

При травмах позвоночника или частых перенапряжениях позвоночника жидкое ядро может вытекать через трещинки фиброзного кольца. При этом образуются межпозвоночные грыжи, которые защемляют нервные корешки и вызывают боль.

Таким образом передний комплекс позвоночника выполняет роль опоры для всего тела, а задний защищает спинной мозг, контролирует подвижность позвонков и скрепляет позвоночно-двигательные сегменты.

Позвоночно-двигательный сегмент

Позвоночно-двигательный сегмент – это часть позвоночника, которую образуют 2 смежных позвонка. Также туда входят связочный аппарат этих позвонков, их суставы, межпозвоночный диск и околопозвоночные мышцы. Каждый такой сегмент по 2 межпозвонковых отверстия, по которым проходят кровеносные сосуды и корешки спинномозговых нервов.

Поясничный отдел содержит 5 таких позвоночно-двигательных сегмента. При этом последний сегмент образуется 5-м поясничным и 1-м крестцовым позвонками.

Поясничный отдел позвоночника

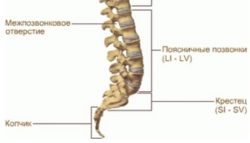

Этот отдел позвоночника состоит из 5 позвонков. В некоторых случаях при люмбализации в нем насчитывают 6 позвонком, что является вариантом нормы. Позвонки этого отдела обозначают латинской буквой L и числом, соответствующим порядковому номеру позвонка.

Именно на поясничный отдел приходится вся тяжесть вышележащего позвоночника. Из-за этого у позвонков есть свои особенности. Все они имеют опорную часть больших размеров, которая увеличивается от L1 до L5. Увеличивается не только ширина, но и высота тела позвонка.

Именно на поясничный отдел приходится вся тяжесть вышележащего позвоночника. Из-за этого у позвонков есть свои особенности. Все они имеют опорную часть больших размеров, которая увеличивается от L1 до L5. Увеличивается не только ширина, но и высота тела позвонка.

Поясничные позвонки имеют наиболее выраженные и массивные отростки. Центральные части поперечных отростков являют собой рудименты ребер, которые слились с истинными поперечными отростками в ходе эволюции. У основания этих отростков имеются еще и небольшие добавочные отростки.

Остистые отростки расположены практически горизонтально сзади практически на уровне тел позвонков. Их концы утолщены и направлены назад. Такое расположение и строение этих отростков связано с большой подвижностью позвоночника в этой части.

Отдельно следует выделить позвонок L5. Его тело спереди выше, чем сзади и имеет клиновидную форму. Такое строение необходимо для формирования поясничного лордоза.

Несмотря на то, что межпозвоночные отверстия в этом отделе позвоночника достаточно широки, именно здесь наиболее часто наблюдается болевой синдром из-за повреждения корешков. Это объясняется большой подвижностью отдела и большими нагрузками на него. Исключением является 5 позвонок. Именно он имеет наименьшее межпозвонковое отверстие в месте соединения с крестцом, несмотря на то, что соответственный спинномозговой нерв имеет наибольший диаметр среди всех спинномозговых нервов.

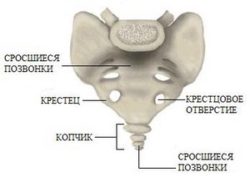

Крестцовый отдел позвоночника

Крестцовый отдел позвоночника представлен 5 сросшимися позвонками. Их обозначают S1-S5. Позвонки отдела срастаются не сразу. Срастание начинается примерно в 14-летнем возрасте и завершается к 25 годам. Не редки случаи, когда крестец срастается с 5 поясничным позвонком только после 25 лет.

Сросшиеся позвонки называют крестцовой костью. Она имеет вид пирамиды, направленной вершиной вниз.

Основание крестца своим передним краем образует угол, выступающий вперед, вместе с позвонком L5. На основании имеются 2 суставных отростка, которые направлены назад и слегка в сторону.

Основание крестца своим передним краем образует угол, выступающий вперед, вместе с позвонком L5. На основании имеются 2 суставных отростка, которые направлены назад и слегка в сторону.

На передней стороне крестцовой кости заметны поперечные линии – места сращивания позвонков. По краям имеются тазовые крестцовые отверстия, через которые выходят спинномозговые нервы.

Задняя поверхность крестца покрыта 3 линиями гребешков. Они образуются путем сращивания рудиментов суставных и остистых отростков.

Внутри крестца проходит продолжение спинномозгового канала, которое заканчивается нижним крестцовым отверстием. Это отверстие имеет важное значение в медицине. Именно здесь проводится эпидуральная блокада.

Благодаря такому строению крестцового отдела межпозвоночные грыжи в нем практически не возникают.

Копчиковый отдел

Этот отдел не относится к пояснично-крестцовому отделу, однако является завершающей частью позвоночника. Копчик представляет собой 3-5 сросшихся между собой позвонков, которые утратили свои характерные признаки. Этот отдел не выполняет никакой важной роли в организме человека. Суставные хрящи и прилегающие связки обеспечивают хорошую подвижность копчика, благодаря чему он может отклоняться назад во время родов.

Изгибы отдела

Поясничный отдел позвоночника имеет физиологический изгиб вперед, именуемый поясничным лордозом. Он начинает формироваться в детском возрасте с момента начала прямохождения. Благодаря смещению оси нагрузки кзади в условиях поясничного изгиба обеспечиваются круговые вращения тела.

Крестцовый отдел имеет изгиб, направленный назад. Его называют крестцовым кифозом.

Эти изгибы очень важны для всего организма. Благодаря ним обеспечиваются амортизационные свойства позвоночника, происходит смягчение толчков при беге и ходьбе, что уберегает головной мозг от повреждений при движении тела.

Связки

Отдел укреплен следующими связками: задняя продольная, надостная (отсутствует на уровне 5поясничного-1 крестцового позвонков), поперечно-теловая, поперечно-крестцовая, поперечно-подвздошная, крестцово-бугорная, крестцово-копчиковая, желтые и др.

Отдел укреплен следующими связками: задняя продольная, надостная (отсутствует на уровне 5поясничного-1 крестцового позвонков), поперечно-теловая, поперечно-крестцовая, поперечно-подвздошная, крестцово-бугорная, крестцово-копчиковая, желтые и др.

Все связки выполняют очень важную роль, так как фиксируют позвоночный столб и регулируют движения в нем. Они ограничивают наклоны туловища в стороны, вперед и назад, компенсируют при этом смещения позвонков.

Иннервация отдела

Поясничное сплетение образовано переплетением I—IV поясничных спинномозговых нервов. Оно напоминает форму треугольника с верхушкой, направленной вдоль тел позвонков. Поясничное сплетение разветвляется на терминальные и коллатеральные ветви. Последние выполняют иннервацию квадратной мышцы поясницы и большой и малой поясничной мышц. Терминальные ветви представлены подвздошно-паховым, подвздошно-подчеревным, бедренно-половым, бедренным, запирательным нервами и кожным нервом бедра.

Крестцовое сплетение образовано пояснично-крестцовым стволом и 1-3-ми крестцовыми нервами. Оно находится под тазовой фасцией на передней части тела грушевидной мышцы. Крестцовое сплетение имеет 1 терминальную и 6 коллатеральных ветвей, которые в свою очередь разделяются на множество нервов.

БОлезни и травмы

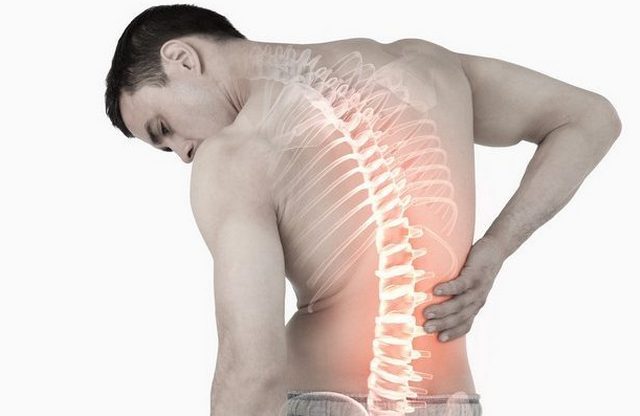

Этот отдел позвоночника наиболее часто подвергается разнообразным повреждениям и патологиям. Причиной этому служат особенности функционирования отдела. Именно здесь имеется наибольшая свобода движений позвонков, которым необходимо удерживать на себе всю массу вышележащих отделов.

Также именно на этот отдел приходится наибольшая нагрузка при поднятии и перемещении тяжестей, при длительном пребывании в сидячем положении, при работе в согнутом положении или связанной с частыми нагибаниями и разгибаниями и т.д.

Травмы могут возникать из-за неудачного падения с высоты, обрушивания тяжестей (например, обвал здания), а также вследствие ДТП. Поражения позвоночника в этом отделе очень опасны, так как могут стать причиной полного обездвиживания либо даже смерти.

Боль в поясничном и крестцовом отделах позвоночника может возникать не только из-за травм. Ее причиной могут быть:

-

нестабильность позвонков;

нестабильность позвонков; - протрузия диска;

- межпозвоночная грыжа;

- остеохондроз;

- дискоз;

- поясничный кифоз;

- люмбаго;

- пояснично-крестцовый радикулит;

- фасеточный синдром;

- перелом позвонка;

- деформирующий спондилез;

- анкилозирующий спондилоартроз;

- опухоли позвоночника;

- остеомиелит;

- ишиас;

- фибромиалгия;

- ущемление нервных корешков;

- миозит и др.

В некоторых случаях боль в пояснице не свидетельствует о проблемах с позвоночников. Это так называемая перемещающаяся боль при заболеваниях внутренних органов. Поэтому при возникновении даже слабой болезненности или дискомфорта в пояснице необходимо обращаться за помощью к врачу. Он на основе проведенных анализов и исследований дифференцирует заболевание и назначит соответствующее лечение.

Факторы риска развития заболеваний пояснично-крестцового отдела:

- врожденные анатомические особенности позвоночника;

- перенесенные травмы позвоночного столба;

- избыточный вес;

- высокий рост;

- курение;

- слабое физическое развитие;

- психологические факторы.

Профилактика болезней поясницы

Чтобы избежать болезней пояснично-крестцового отдела, следует придерживаться следующих рекомендаций:

- следить за осанкой и правильным положением тела во время работы и отдыха;

- заниматься спортом: йога, гимнастика и т.д.;

- стараться не носить тяжести;

- избегать сквозняков и переохлаждений;

- равномерно распределять тяжести между руками;

- спать на ортопедическом матрасе;

- следить за весом;

- избавиться от вредных привычек;

- менять положение тела как можно чаще при длительной работе в одной позе.

Источник

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЕ СПЛЕТЕНИЕ [plexus lumbosacralis (PNA, JNA, BNA)] — нервное сплетение, образованное передними ветвями 12-го грудного, всех поясничных, крестцовых и копчикового спинномозговых нервов.

Анатомия

Рис. 1. Задняя стенка брюшной полости и таза. Топография пояснично-крестцового сплетения (вид спереди, половое и копчиковое сплетения не видны): 1 — запирательный нерв, 2 — бедренный нерв, 3 — латеральный кожный нерв бедра. 4 — пояснично-крестцовый ствол, 5 — поясничное сплетение, 6 — квадратная мышца поясницы, 7 — симпатический ствол, 8 — подреберный нерв, 9 — подвздошно-подчревный нерв, io — подвздошно-паховый нерв, 11 — соединительные ветви, 12 — большая поясничная мышца, 13 — бедренная ветвь бедренно-полового нерва, 14 — паховая ветвь бедренно-полового нерва, 15 — мышечные ветви к подвздошной мышце, 16 — крестцовое сплетение.

П.-к. с. (рис. 1) разделяется на четыре вторичных сплетения: поясничное (plexus lumbalis), крестцовое (plexus sacralis), половое (plexus pudendus) и копчиковое (plexus coccygeus).

Поясничное сплетение состоит из трех петель, образованных передними ветвями 12-го грудного, 1-го, 2-го, 3-го и частью передней ветви 4-го поясничных нервов. От первой петли, образованной соединением передних ветвей 12-го грудного и 1-го поясничного нервов, отходят: 1) подвздошно-подчревный нерв (n. iliohypogastricus), который, прободая верхнелатеральный отрезок большой поясничной мышцы, ложится на переднюю поверхность квадратной мышцы поясницы и, располагаясь над подвздошным гребнем, между поперечной и внутренней косой мышцами живота, иннервирует эти мышцы, а также кожу над большим вертелом бедренной кости и кожу паховой области; 2) подвздошно-паховый нерв (п. ilioingiui-nalis), который отделяется либо от передней ветви 1-го поясничного нерва, либо от подвздошно-подчревного нерва и, располагаясь ниже последнего, отдает ветви к мышцам брюшной стенки, проходит в паховом канале и на выходе из него отдает латеральную кожную ветвь, иннервирующую кожу медиальной части паховой области, передние мошоночные ветви у мужчин и передние губные ветви у женщин, иннервирующие кожу этих областей.

От второй петли, образованной соединением передних ветвей 1-го и 2-го поясничных нервов, отходит бедренно-половой нерв (n. genitofemo-ralis), проходящий через большую поясничную мышцу и в толще или на передней поверхности ее делящийся на половую (r. genitalis) и бедренную (г. femoralis) ветви. Половая ветвь в паховом канале присоединяется к семенному канатику и иннервирует составляющие его структуры и оболочки яичка, а бедренная ветвь — кожу бедра ниже паховой складки.

Ствол второй петли соединяется с передней ветвью 3-го поясничного нерва и образует третью петлю. От нее отходят: 1) латеральный кожный нерв бедра (n. cutaneus femoris lat.), который выходит из-под латерального края большой поясничной мышцы на переднюю поверхность подвздошной мышцы, затем медиальнее верхней передней подвздошной ости, прободая переднюю брюшную стенку, выходит на бедро и, пройдя через широкую фасцию, разветвляется в коже его латеральной поверхности; 2) веточки к бедренному и запирательному нервам.

Передняя ветвь 4-го поясничного нерва делится на три ветви: первая соединяется с веточками третьей петли поясничного сплетения и образует бедренный нерв (см.), выходящий на бедро через мышечную лакуну с подвздошно-поясничной мышцей (m. iliopsoas); вторая соединяется с веточками второй петли поясничного сплетения, образуя запирательный нерв (п. obturatorius), который, располагаясь позади и медиальнее большой поясничной мышцы (т. psoas major), через запирательный канал выходит на бедро и делится на заднюю и переднюю ветви. Задняя ветвь иннервирует наружную запирательную мышцу (m. obturatorius ext.) и большую приводящую мышцу (т. adductor magnus); передняя — короткую и длинную приводящие мышцы (mm. adductores brevis et longus), тонкую мышцу (m. gracilis), частично — гребенчатую (m. pectineus) и продолжается в кожную ветвь (г. cutaneus), иннервирующую кожу нижних отделов медиальной поверхности бедра.

Третья ветвь спускается вниз и соединяется с передней ветвью 5-го поясничного нерва, образуя пояснично-крестцовый ствол (truncus lumbosacral is), участвующий в формировании крестцового сплетения, расположенного в малом тазу.

Поясничные спинномозговые нервы имеют соединительные ветви с поясничными узлами симпатических стволов, содержат двигательные, чувствительные и симпатические нервные волокна.

Поясничное сплетение, располагаясь впереди поперечных отростков поясничных позвонков, между квадратной мышцей поясницы и большой поясничной мышцей, проникает в ее толщу, отдает мышечные ветви (rr. musculares), иннервирующие латеральные межпоперечные и квадратную мышцу поясницы, большую и малую поясничные мышцы.

Рис. 2. Сагиттальный распил таза, топография крестцового сплетения: 1 — пояснично-крестцовый ствол, 2 — передняя ветвь 1-го крестцового нерва, 3 — крестцовое сплетение, 4 — передняя ветвь 2-го крестцового нерва, 5 — передняя ветвь 3-го крестцового нерва, 6 — копчиковый нерв, 7 — половое сплетение, 8 — половой нерв.

Крестцовое сплетение образовано пояснично-крестцовым стволом и передними ветвями 1-го, 2-го и частично 3-го крестцовых нервов (рис. 2); оно через соединительные ветви связано с узлами симпатического ствола. Длина и толщина передних ветвей, образующих сплетение, уменьшается в каудальном направлении. Пояснично-крестцовый ствол спускается в малый таз и около большого седалищного отверстия соединяется с передними ветвями 1—3-го крестцовых нервов, расположенными на внутренней поверхности грушевидной мышцы, образуя треугольной формы крестцовое сплетение, вершина к-рого продолжается в седалищный нерв (п. ischiadicus). Крестцовое сплетение покрыто пластинкой тазовой фасции, кнутри от к-рой расположен париетальный листок брюшины. От крестцового сплетения отходят короткие и длинные ветви.

К коротким ветвям относятся: 1) грушевидный нерв, внутренний запирательный нерв, нерв квадратной мышцы бедра; 2) верхний ягодичный нерв (n. gluteus sup.), выходящий из малого таза через над-грушевидное отверстие (foramen suprapiriforme), иннервирующий малую, среднюю ягодичные мышцы и на-прягатель широкой фасции бедра; 3) нижний ягодичный нерв (n. gluteus inf.), выходящий через под-грушевидное отверстие (foramen infrapiriforme), иннервирующий большую ягодичную мышцу (m. gluteus max.), капсулу тазобедренного сустава и иногда дающий ветви к внутренней запирательной, близнецовым мышцам и квадратной мышце бедра.

К длинным ветвям относятся: 1) задний кожный нерв бедра (n. cutaneus femoris post.), выходящий позади седалищного нерва через подгрушевидное отверстие и своими ветвями иннервирующий кожу ягодицы, промежности, задней поверхности бедра, подколенной ямки и частично задней поверхности голени; 2) седалищный нерв (n. ischiadicus), в образовании к-рого участвуют все передние ветви 1-го, 2-го и частично 3-го крестцовых нервов (см. Седалищный нерв).

Нижняя часть крестцового сплетения, образованная соединением части передней ветви 3-го с передней ветвью 4-го крестцовых нервов и расположенная на передней поверхности копчиковой мышцы (m. coccygeus), нек-рыми клиницистами называется половым сплетением (plexus pudendus). Посредством соединительных ветвей оно связано с вегетативным нижним подчревным (тазовым) сплетением. Половое сплетение делится на: 1) мышечные ветви, иннервирующие мышцу, поднимающую задний проход (m. levator ani) и копчиковую мышцу (m. coccygeus); 2) тазовые внутренностные нервы (nn. splanchnici pelvini), вступающие в тазовое сплетение; 3) половой нерв (n. pudendus), который, покидая таз через подгрушевидное отверстие, огибает spina ischiadica, через foramen ischiadicum minus вступает в прямокишечно-седалищную ямку (fossa ischiorectalis) и разделяется на ветви, участвующие в иннервации наружных половых органов, мышц и кожи промежности.

Копчиковое сплетение (plexus coccygeus) образовано передними ветвями 5-го крестцового и 1-го копчикового нервов и расположено на копчиковой мышце (m. coccygeus). Оно связано через 4-й крестцовый нерв с половым сплетением и непарным узлом симпатического ствола. От него отходят мышечные ветви к копчиковой мышце и мышце, поднимающей задний проход, а также тонкие заднепроходно-копчиковые нервы (nn. anococcygei) в количестве 3—5, распределяющиеся в коже между анусом и копчиком.

Рис. 3. Схематическое изображение типов поясничного сплетения: а — рассыпной тип, б — концентрированный тип.

Рис. 4. Схематическое изображение типов крестцового сплетения (сагиттальный распил таза): а — рассыпной тип, б — концентрированный тип.

Положение П.-к. с. может смещаться на один позвонок краниально или каудально. Это наблюдается в случаях люмбализации (см.) или сакрализации (см.) и сопровождается смещением соответствующих передних ветвей спинномозговых нервов. Поясничное и крестцовое сплетения могут быть построены по концентрированному, рассыпному (рис. 3 и 4) и смешанному типам.

Патология

Наиболее частой причиной поражения П.-к. с. являются травмы (огнестрельные ранения или другие повреждения), сдавление осколками кости (при переломах позвоночника, костей таза, опухолями, исходящими из тазовых костей или органов брюшной полости, аневризмами близлежащих артерий, головкой плода при тяжелых родах. Заболевания яичников, маточных труб, червеобразного отростка, воспалительные процессы, возникающие в тазовой клетчатке или брюшине, нередко вызывают вторичный пояснично-крестцовый плексит (см.). Инфекции, интоксикации и обменные нарушения также могут быть причиной заболевания чаще не всего сплетения, а его ветвей. Обычно поражение П.-к. с. бывает односторонним, но при повреждениях позвоночника и нек-рых инфекционных болезнях (гриппе, бруцеллезе, туберкулезе и др.) оно может быть и двусторонним.

Клин, картина поражения П.-к. с. характеризуется болезненностью при надавливании на живот, ягодичную область с иррадиацией боли в поясницу и в зоны, иннервируемые бедренным, седалищным и запирательным нервами; наблюдаются также спонтанные боли. При ректальном исследовании определяется болезненность при надавливании на переднюю стенку крестца. При тотальном поражении П.-к. с. развивается вялый периферический паралич или парез мышц пояса и свободной нижней конечности с арефлексией, расстройствами чувствительности и трофики в зоне, иннервируемой ветвями сплетения. Иногда нарушается функция тазовых органов (см. Параличи, парезы).

При частичном поражении П.-к. с. клин, картина варьирует в зависимости от локализации патол, процесса. Так, при повреждении верхних стволов поясничного сплетения нарушается функция лишь нек-рых мышц поясницы и живота и наблюдается расстройство чувствительности в области ягодицы, на передней и отчасти наружной поверхности бедра. Поражение нижних стволов поясничного сплетения, иннервирующих передние, внутренние и частично задние мышцы бедра и мышцы голени (в т. ч. переднюю большеберцовую мышцу), сопровождается нарушением сгибания и приведения бедра, разгибания голени; затрудняются стояние и ходьба, расстраивается чувствительность на передней поверхности бедра, внутренней поверхности голени и стопы, снижается или отсутствует коленный рефлекс.

Изолированное поражение отдельных ветвей поясничного сплетения проявляется признаками радикулита (см.), реже неврита бедренного нерва (см.) и других нервов. При заболевании подвздошно-подчревного и подвздошно-пахового нервов нарушается чувствительность в нижних отделах передней брюшной стенки и появляется нерезкая слабость ее мышц. Поражение латерального кожного нерва бедра сопровождается анестезией на наружной поверхности бедра, а его раздражение приводит к своеобразной невралгии — meralgia paraesthetica (см. Рота болезнь). При вовлечении в патол, процесс бедренно-полового нерва также наблюдается только расстройство чувствительности, чаще в виде болезненной гиперестезии (hyperaesthe-sia dolorosa) в области верхней части бедра и мошонки. Поражение запирательного нерва вызывает неполный паралич или парез приводящих мышц бедра и их атрофию. Клинически это проявляется тем, что больной при ходьбе заносит больную ногу кнаружи и не может ее положить поверх здоровой ноги; затруднен также поворот больной ноги кнаружи; отмечается расстройство чувствительности на нижней половине внутренней поверхности бедра. Изолированное повреждение этого нерва наблюдается редко, т. к. короткий его ствол защищен костями и мышцами таза.

Поражение крестцового сплетения клинически проявляется нарушением функции всех отходящих от него нервов, но гл. обр. седалищного нерва (см.). Поражение нижнего ягодичного нерва вызывает паралич большой ягодичной мышцы, что затрудняет разгибание бедра, а при стоянии в согнутом вперед положении — выпрямление туловища. Паралич этой мышцы выявляется при беге, прыжках, подъеме по лестнице или наклонной плоскости; при ходьбе по ровному месту паралич ее практически не заметен. Выпадение функции верхнего ягодичного нерва затрудняет отведение и ротацию бедра; при двустороннем поражении этого нерва возникает «утиная» походка (см.). Вовлечение в патол, процесс заднего кожного нерва бедра характеризуется гипестезией или анестезией в нижних отделах ягодицы и задней поверхности бедра; раздражение этого нерва вызывает боль и гиперестезию в этих областях.

Поражение полового и копчикового сплетений сопровождается нарушением функции сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки, что проявляется недержанием мочи и кала, параличом мочевого пузыря и мышц промежности, анестезией прямой кишки, мочевого пузыря, кожи на внутренней половине ягодицы, области промежности и заднего прохода, задней поверхности половых органов. Раздражение этих сплетений вызывает невралгию в области крестца (см. Кокцигодиния,) что наблюдается чаще у женщин.

При невралгической форме заболевания П.-к. с. ведущим признаком являются болевые ощущения по ходу нервных стволов, выходящих из сплетения.

Установление диагноза при наличии характерной клин, картины не представляет больших затруднений. Дифференциальную диагностику проводят со срединным или парамедианным выпадением поясничных межпозвонковых дисков (см.Дискоз), нарушением кровообращения в бассейне корешково-спинномозговых артерий поясничного отдела, корешковым болевым или рефлекторными спондилогенными синдромами (см. Остеохондроз, Остеохондропатия), полиомиелитом (см.), сакроилеитом (см.), псоитом (см.).

Лечение поражений П.-к. с. комплексное. Оно проводится с применением медикаментозных средств, физио- и бальнеотерапии, ЛФК, массажа. По показаниям осуществляется оперативное лечение. Важное значение в восстановлении нарушенных функций П.-к. с. имеет сан.-кур. лечение.

Библиография: Атлас периферической нервной и венозной систем, сост. А. С. Вишневский и А. Н. Максименков, с. 129, Л., 1949; Боголепов Н. К. и др. Нервные болезни, с. 193, М., 1956; Б о-городинский Д. К. и др. Спон-дилогенный пояснично-крестцовый радикулит, Кишинев, 1975; Кованов В. В. и Травин А. А. Хирургическая анатомия нижних конечностей, с. 163, М., 1963; Кроль М. Б. и Федорова Е. А. Основные невропатологические синдромы, М., 1966; Ливамяги А. Ю. и П о п о в к и н E. М. К вопросу о формировании пояснично-крестцового сплетения павиана, гамадрила и человека, в кн.: Морфогенез и регенерация, под ред. К. К. Кульчицкого и др., в. 4, с. 146, Киев, 1972; Многотомное руководство по неврологии, под ред. С. Н. Давиденкова, т. 3, кн. 1, с. 13, М., 1962; Попелянский Я. Ю. Вер-теброгенвые заболевания нервной системы, т. 1 — 3, Казань — Йошкар-Ола, 1974— 1981; Триумфов А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы, с. 97, Л., 1974; Bernhardt М. Die Erkrankungen der peripherischen Ner-ven, Wien, 1902; Roger G. H., Wi-d a 1 F. et Teissier P. J. Nouveau traite de medecine, p. 99, P., 1927.

И. П. Антонов; П. Ф. Степанов (ан.).

Источник